I numeri «emotivi» del Covid-19

Clelia Di Serio

Psychotherapie-Wissenschaft 11 (1) 29–36 2021

www.psychotherapie-wissenschaft.info

https://doi.org/10.30820/1664-9583-2021-1-29

Riassunto: In questo articolo si vuole offrire uno sguardo retrospettivo sul fenomeno pandemico dell’ultimo anno cercando di tenere in considerazione fenomeno epidemiologico nella sua interezza. Partendo da considerazioni circa la natura poco attendibile delle misure statistiche con cui si è monitorato e si monitora il fenomeno il Covid-19, si cerca di comprendere fino a che punto i big data tanto innovativi nell’ultimo decennio abbiano una reale utilità a livello sanitario e sappiano tradursi agilmente in conoscenza. Il fenomeno viene inquadrato sia in un contesto più ampio delle epidemie in generale, sia rispetto alle conseguenze sulla percezione di alta precarietà del futuro soprattutto nei giovani.

Parole chiave: pandemia, data-sharing, big data

Covid-19: la pandemia-livella

È passato quasi un anno da quando la terribile pandemia Covid-19 è entrata come un meteorite nella vita di tutti noi scardinando gran parte delle nostre certezze sui valori fondamentali come la famiglia, il futuro economico, la libertà individuale. Da quasi un anno statistici, epidemiologi, virologi, infettivologi, politologi, psicologi sociali, filosofi, tutti sembrano uniti in uno sforzo «comune», ovvero quello di cercare da un lato delle «spiegazioni» all’evoluzione di questo virus, con le sue fasi continue di salita e discesa e dall’altro un modo di frenare un’avanzata che finora è sembrata inesorabile.

Ma cerchiamo di partire da un’analisi retrospettiva dell’ultimo anno per dare una fotografia realistica delle grandi debolezze della scienza da cui si dovrebbe ripartire con una prospettiva differente.

Siamo alla cosiddetta «seconda fase» con quasi 100 milioni di casi e oltre due milioni di morti nel mondo e, a detta di molti ci si potrebbe appropinquare ad una «terza fase» ancora lunga qualora non intervenissero tempestivamente vaccino e terapie ad abbassare la curva delle infezioni in una corsa contro il tempo.

Ha prevalso fin dal principio una sensazione di incredulità in tutti, dalla persona comune al ricercatore più esperto, nel realizzare come un minuscolo frammento di RNA, che non è nemmeno un organismo cellulare, di 150 nm di diametro 500 volte più piccolo del diametro di un capello, fosse in grado di mettere in ginocchio l’umanità in poche settimane come la peste fece nel 1348. Ma il 2020 non può essere paragonato ai tempi bui del medioevo; siamo nella avanzatissima epoca della luce, in cui la scienza medica sembrava pronta ad affrontare – e vincere – qualunque sfida. Proprio il 7 di ottobre di questo nostro annus horribilis 2020, viene consegnato il premio Nobel per la chimica a due donne (in una battaglia tra generi dove gli uomini vincono 861 a 55) Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna, all’insegna di una scoperta rivoluzionaria, il CRISPR/Cas9 innovativo metodo di editing del genoma che dovrebbe servire a sconfiggere tutte le malattie, dal tumore alle malattie rare. L’incredulità iniziale, che ha portato molti a preferire l’ipotesi di un complotto, è stata proporzionale alla sensazione di falsa sicurezza con cui da decenni conviviamo abbagliati dalla convinzione di essere al riparo, grazie alla grande quantità di farmaci di cui disponiamo, da una grande epidemia come quelle che hanno funestato il passato.

Si tratta di una illusione cognitiva: un’ecatombe è sempre possibile. Per cui mai avremmo pensato che gli incessanti movimenti di merci e di persone attraverso l’intero pianeta sempre più veloci ed economici, al servizio della globalizzazione avrebbero aumentato vertiginosamente invece il rischio di diffusione di una pandemia di fronte alla quale abbiamo saputo rispondere solo con un mantra vecchio di secoli: distanziamento, mani pulite e mascherina.

Questo virus, che proviene dalla vasta famiglia dei coronavirus identificata dagli anni ’60 e nota per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS), e oggi dopo più di un anno in cui tutto il mondo scientifico si è concentrato sulla ricerca di una cura, ancora non sembra essere stato affrontato e capito nel modo giusto.

Da un punto di vista psicologico e scientifico il Covid-19 è un tema pieno di contrasti. La sua rapidità di diffusione è inversamente proporzionale alla sua letalità. Consideriamo l’epidemia di Ebola causata dal virus Ebola, appartenente alla famiglia dei filovirus ed iniziata nel 2014 con strascichi fino al 2016. È immediato rendersi conto che tanto più è letale un virus tanto più è facile riconoscere gli infetti e arginare i focolai. Infatti il tasso di letalità, a seconda delle varianti dell’Ebola, che varia dal 25 % al 90 %, l’assenza di infetti asintomatici, sono le caratteristiche che hanno permesso di riuscire a trovare immediatamente i pochi infetti di ritorno dai paesi Africani dove l’epidemia si stava sviluppando, e di isolarli. Il bilancio dei decessi, che allora sembrava altissimo, oggi purtroppo ci sembra accettabile in quanto non supera i 30.000 morti e quasi tutti nei paesi africani. Ma il Covid-19 proprio per le sue caratteristiche confondenti, con più del 90 % di infetti asintomatici o pauci-sintomatici, con il suo tasso di letalità relativamente basso e difficile da calcolare ma comunque stimato tra 3 % e 4 % (sicuramente una sovrastima), riesce a diffondersi veloce e indisturbato.

Il Covid-19 è una esperienza piena di contrasti, come preannunciato, da molti altri punti di vista. Ha aperto sicuramente un’epoca dove per la prima volta alcune discipline come la statistica e l’epidemiologia, da sempre ritenute poco più che delle «tecnicalità» sono diventate invece dei metodi di esplorazione del Covid-19, quasi delle scienze sacre e nobili. Come si legano queste discipline alla medicina, come al Covid-19 e perché sembrano tanto importanti per capire il futuro che ci attende? Cerchiamo di dare un piccolo sguardo a cosa rappresentano.

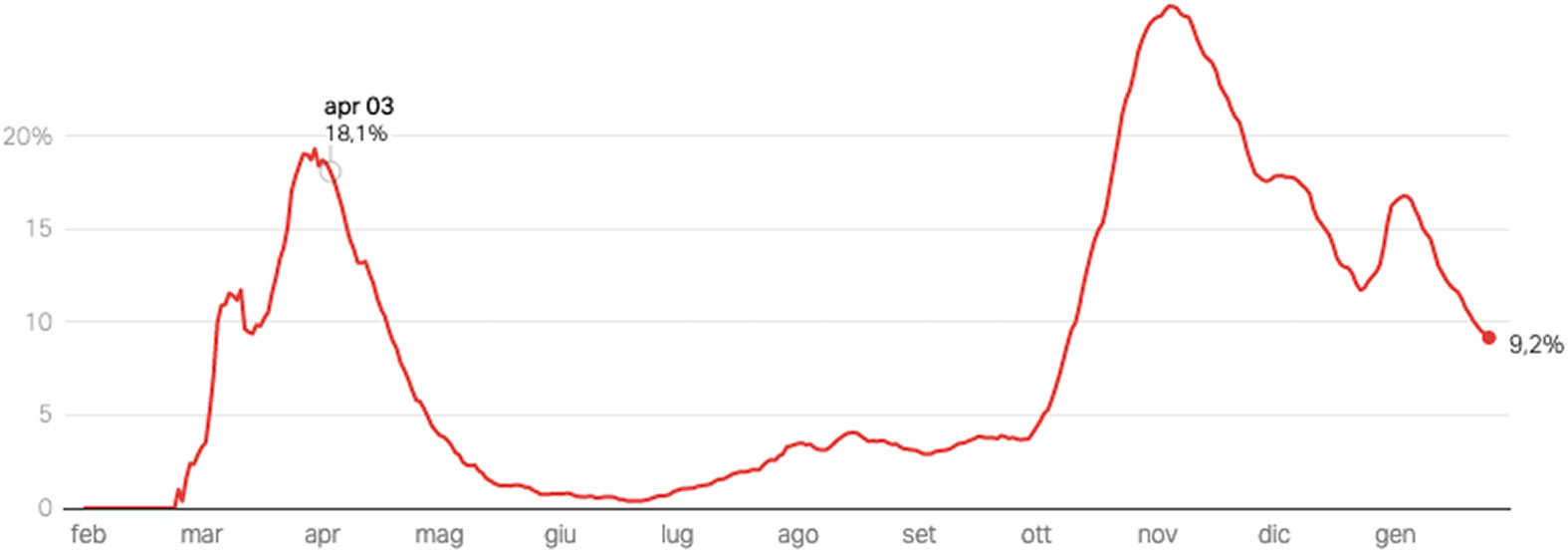

Partiamo banalmente dal concetto di «prevenzione». Quando, nella storia dell’uomo ha cominciato ad avere senso questo concetto? Prevenire, viene dal latino «venire-prima» termine diverso addirittura dal concetto di «prevedere», ovvero «vedere-prima». Le previsioni divennero parte integrante delle discipline quantitative già nel XVIII secolo con Hume e Bayes. Si parlava già di modelli predittivi, e si era già compreso come una raccolta di dati potesse portare informazioni per «pre-vedere» il futuro. Gli statistici passarono da e essere quasi dei «maghi» e funamboli che facevano giochi di carte e «predizioni» ad essere tra i pilastri delle discipline logiche e filosofiche che potevano discutere delle ipotesi statistiche, del concetto di falsificazione e di filosofia della scienza. Ma la vera svolta infatti anche nella scienza statistica, si ha a partire dalla metà del ’700, ovvero quando ci troviamo di fronte ad un effettivo balzo della crescita della popolazione e a breve un conseguente aumento dell’attesa di vita (Fig. 1). Di fronte a questa improvvisa impennata filosofi, matematici ed economisti hanno reagito in modi diversi. Thomas Malthus nel suo Saggio sul principio della popolazione, scritto nel 1798, non vedeva un valore positivo nella crescita della popolazione, ma una minaccia per la conservazione dell’ecosistema e già cominciò a parlare della prospettiva di un controllo forzato delle nascite (molto simile a quello applicato secoli dopo in Cina). Invece per l’uomo moderno la crescita della popolazione viene vista come un segno di progresso e benessere. È proprio questa che ha portato ai giorni nostri, al concetto di prevenzione, come guida per riuscire a migliorare non solo la lunghezza della nostra vita, ma soprattutto la qualità. Perché non dimentichiamoci che in molti paesi questa crescita di popolazione è una «illusione» demografica. È cambiata la composizione della popolazione, spostandosi su fasce di età alte, ma in paesi con un forte decremento di nascite come l’Italia questo processo da diversi anni si sta invertendo, per cui assistiamo ad un trend con un aumento di decessi del 20 % (pre-covid) medio all’anno proprio nelle fasce di popolazione anziana.

Il Covid-19 ci ha messo di fronte ad una grande debolezza della popolazione mondiale, per cui tutt’a un tratto questo aumento di attesa di vita è diventato in nostro punto di fragilità, proprio perché il virus colpisce più fortemente coloro che presentano patologie legate alla età.

Da questa pandemia sicuramente proviene una grande lezione forse diversa rispetto al passato. Ovvero che questa malattia è come una «livella» che non risparmia nessun paese, anzi, è la malattia che colpisce ancor più i paesi del benessere. È stata differente da tutte le altre pandemie perché non ha riguardato in modo più selettivo i ceti sociali bassi, o le popolazioni malnutrite, o zone economicamente sottosviluppate. Anzi. È stata la «pandemia» dei paesi sviluppati, la pandemia che ha attaccato al cuore una società progredita, sempre rivolta verso il futuro. I più colpiti sono stati i più virtuosi economicamente, le regioni più dinamiche. Ha colpito al cuore anche le grandi conquiste della medicina, quelle che hanno permesso alla popolazione di invecchiare e di invecchiare in salute.

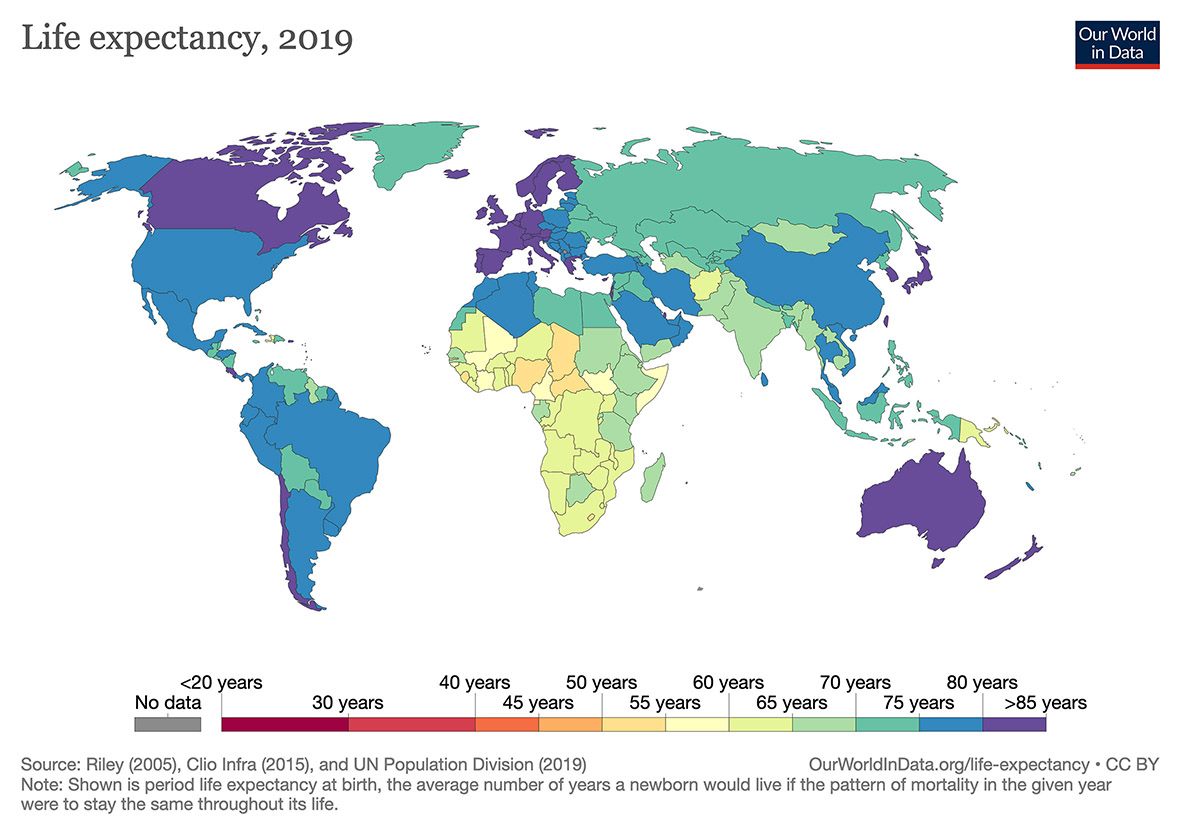

Impressionante vedere i seguenti grafici a confronto.

Fig. 1: a) Aspettativa di vita per paese (Source: UN Population Division, 2019; https://ourworldindata.org/life-expectancy); b) Morti di Covid-19 per paese (Source: https://covid19.who.int)

Ciò che impressiona maggiormente (fig. 1+2) è notare che le aree che hanno registrato nell’evoluzione della popolazione i maggiori incrementi dell’attesa di vita media sono molto simili a quelle in cui Covid-19 ha causato il maggior numero di decessi. E i paesi – come la Svizzera in Fig. 2 – dove il benessere ha permesso la creazione di molte residenze in cui i più anziani potessero invecchiare in tranquillità e con assistenza sanitaria, sono diventati quelli con tassi di infezione e di letalità tra i più alti al mondo raggiungendo in certe giornate in ottobre picchi oltre i 10.000 casi giornalieri su una popolazione più piccola di quella lombarda.

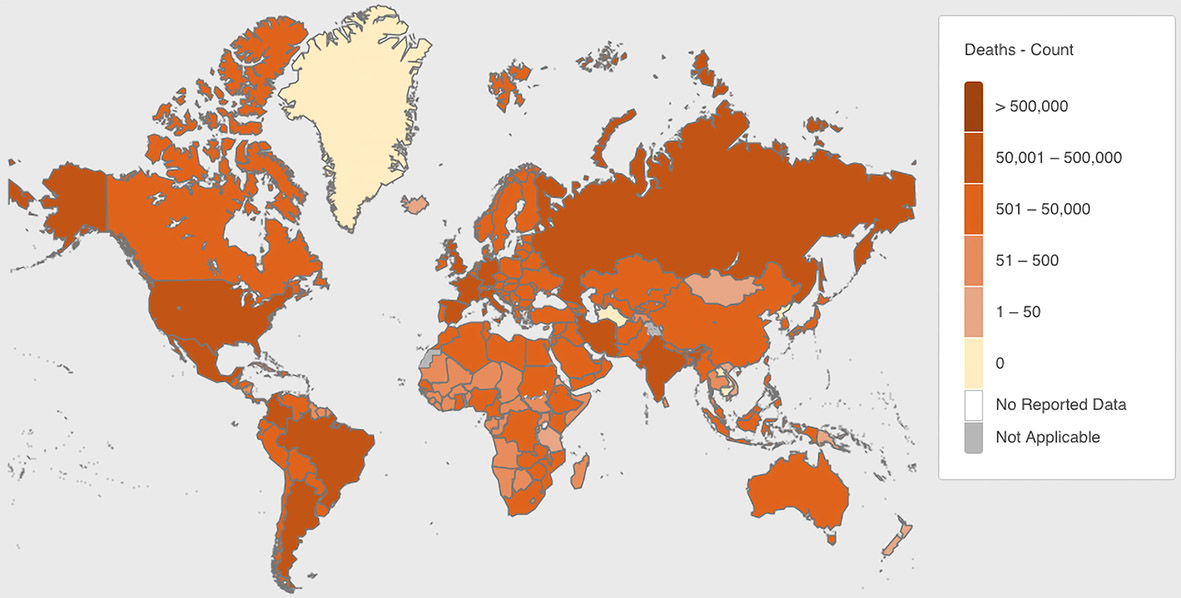

Fig. 2: Percentuale dei test risultati positivi (media su 7 giorni) al 25 gennaio 2021 (Source: https://www.swissinfo.ch/ita/cifre-attuali_coronavirus--i-numeri-in-svizzera/45676400)

Quindi sembrerebbe che il «progresso» della medicina che ha portato ad un aumento dell’invecchiamento della popolazione oggi rappresenta anche una grande «fragilità» di fronte alle infezioni, perché ha indirettamente spostato la popolazione proprio verso quella fascia di soggetti (75–90 anni) in cui lo tsunami Covid-19 ha mietuto il 90 % delle sue vittime.

Fig. 3: Crescita della popolazione. Proiezione tra 1700 e 2100 (Source: https://ourworldindata.org/world-population-growth)

Ma cosa ha portato all’impennata del tasso di crescita della popolazione nel ’700 e perché questo ci fa riflettere anche sulla situazione pandemica attuale? Il miglioramento incredibile dell’attesa di vita è stato attribuito a diversi fattori di cui molti inerenti alla medicina. Principalmente la fine della peste nera che affliggeva l’Europa dalla metà del ’300, fine che non fu così facile da spiegare. C’è chi l’attribuisce ad un aumento della temperatura globale, chi all’opposto, ad un inverno molto freddo che ha creato un ambiente ostile alle pulci maligne untrici, chi al miglioramento delle condizioni igieniche, chi ancora a delle mutazioni in varianti meno letali di quel batterio Yersinia Pestis. Numerose sono state le vittime di colera, tifo, vaiolo, difterite, poliomielite o pericolose epidemie d’influenza ma, nulla a confronto della peste che nel 1348 travolse praticamente l’intera Europa. La crudeltà della peste nera e delle grandi epidemie a volte è quasi al pari a quella della guerra, perché porta a un imbarbarimento degli uomini come in una guerra civile, la paura del contagio vince le leggi della morale e il senso di responsabilità. Ma la realtà è che non è mai stato chiarito come finiscano le pandemie. Alcune finiscono perché interviene un vaccino, come il vaiolo o la poliomielite, patologie che hanno il grande vantaggio di avere poche varianti e dove il vaccino crea una copertura che dura tutta la vita e quindi induce immunità di gregge. Altre finiscono perché finiscono le condizioni che ne avevano determinato lo scatenarsi, come la Spagnola, che ha avuto la sua maggiore diffusione durante la guerra sia per gli spostamenti che per le terribili condizioni di salute in cui vivevano i soldati ed ha cessato di uccidere forse grazie a delle mutazioni in forme molto meno letali fino a diventare endemica, come ai giorni d’oggi in cui è poco più che una comune influenza.

Ma allora cosa dobbiamo aspettarci per il futuro immediato in questa pandemia? Il problema è davvero un problema non solo di «global health» ma di «global-life» per cui l’uomo è coinvolto a 360 gradi, corpo, mente e cervello, con un intreccio indissolubile di sanità e politica. Imperdonabile ragionare a comparti separati essendo ormai evidente che qualunque situazione di crisi nel sistema «salute» è in grado di abbattersi su tutti gli altri «comparti» in modo rapidissimo e devastante, dagli aspetti economici a quelli culturali, oltre al profondo disagio psicologico globale che rischia di essere la vera peste del 2021.

Vediamo nel prossimo paragrafo come gran parte della difficoltà di controllare e capire questa pandemia nasca da un problema di «misurazione» statistica.

Covid-19 ed epidemiologia: tra scienza e co-scienza

Gli stessi esperti del settore in tutto il mondo, dopo oltre 30.000 pubblicazioni in un anno di natura epidemiologica sul Covid-19, si stanno ponendo la stessa domanda: ma l’epidemiologia e la statistica hanno davvero contribuito ad accrescere la «conoscenza» sul virus? Partiamo dalla definizione di epidemiologia sottostante:

Questo ci suggerisce che l’epidemiologia è lo studio di «tutto ciò che succede alla popolazione». Ed è proprio qui che si può accendere un dibattito sulla differenza tra «ciò che è prevenzione per la popolazione» e ciò che invece riguarda il bene del singolo individuo, perché i due aspetti non sempre coincidono. Molte delle manovre che sono state intraprese per arginare l’avanzata indomabile del Covid-19 non tutelano l’individuo ma la popolazione, in quanto la situazione pandemica richiede un enorme ed improvviso senso di appartenenza ad una «comunità». Ma lo sforzo che viene richiesto per arginare la pandemia è invece uno sforzo a livello di «individuo». Siamo cresciuti in società sempre più individualiste, basate sul libero mercato e la libera circolazione, e in pochissimi mesi siamo stati scaraventati in una realtà in cui per sopravvivere bisogna rinunciare al bene individuale e alle libertà più fondamentali. Siamo bombardati da dati tutti i giorni. I governi dicono di volere «basarsi sui dati». Ma la domanda è: quali dati?

Dicono che le scuole rappresentano un gravissimo rischio epidemico, ma nessuno ha fatto un banale studio statistico «scuola-aperta verso scuola-chiusa» per capire veramente l’entità dell’aumento delle infezioni con le scuole chiuse. Recenti studi sull’ansia negli adolescenti (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32784898) hanno riportato nell’ultimo anno livelli di prevalenza di ansia negli adolescenti di quasi il 17 % con dei picchi nell’età liceale del 21 % e un aumento di quasi il 7 % sulle scale di ansia scolare. E di fronte a questo disastro per le future generazioni i governi non sono riusciti nemmeno a fornire delle «misurazioni» precise degli effetti devastanti e su «sensazioni» si sono private da un anno intere generazioni di bambini e ragazzi di tutto il mondo della loro unica grande sfida per crescere come individui: l’istruzione e il confronto sociale.

Ma i numeri che sono stati considerati sono effettivamente quelli che hanno migliorato la «conoscenza»? Ogni giorno i governanti «reagiscono» in modo ossessivo e quasi emotivo a quello che «dicono» i dati in grotteschi bollettini di infetti e morti comunicati giornalmente. Ma che cosa dicono veramente questi dati e questi modelli statistici? Che cosa vogliamo misurare e cosa stiamo misurando? Vengono continuamente proposte quantità come confrontabili che confrontabili non sono.

Tre sono le quantità su cui veniamo bombardati ad ogni bollettino Covid-19.

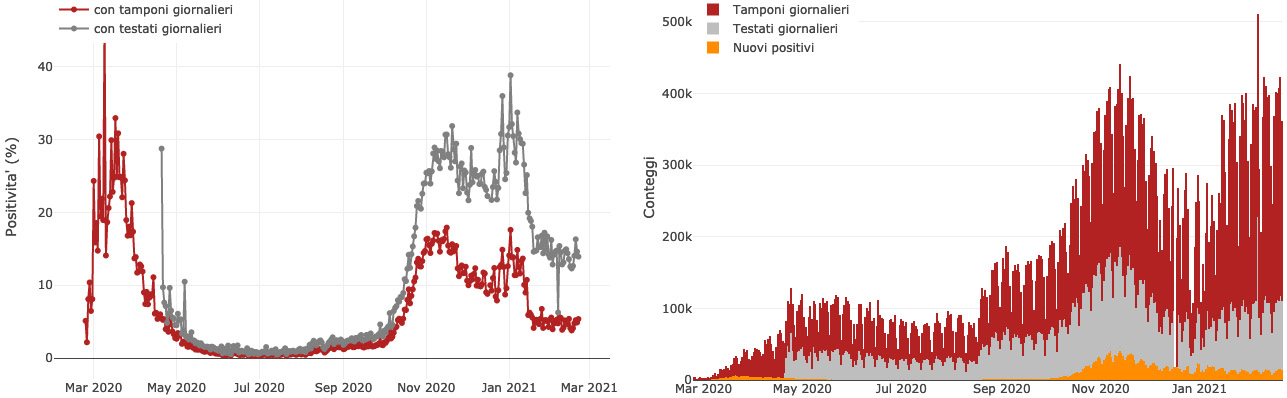

Il tasso di positività. Ovvero la percentuale che indica il «numero di tamponi positivi/numero di tamponi effettuati» (Fig. 4). Ma qual è il contenuto informativo di questa quantità? Dovrebbe essere altissimo perché viene continuamente guardata come fosse la serie storica principale per monitorare aperture e chiusure in tutti i paesi.

Fig. 4: Serie storiche del tasso di positività e della composizione del tasso di positività (Source: https://statgroup19.shinyapps.io/Covid19App)

Eppure guardando da vicino ci rendiamo conto che ogni mese il tasso di positività rappresenta qualcosa di differente perché è rappresentativo di popolazioni differenti. Ad agosto i tamponi venivano fatti su chi tornava dalle vacanze, quindi con bassa probabilità di essere positivo. A settembre sulle categorie lavorative, ovvero ad alta mobilità. Ad ottobre sui risultati del contact-tracing (quindi su soggetti che si sapeva essere stati a contatti con positivi). A novembre nel pieno della terza ondata, si è abbandonata l’ipotesi del contact-tracing e si sono cominciati a fare solo sui soggetti «con sintomi» (quindi già a aprioristicamente con alta probabilità di positività) ed oggi si fanno anche sui tamponi rapidi (cambiando completamente il tipo di strumento di diagnostica e anche l’ordine di grandezza del denominatore). Insomma il tasso è precipitato da oltre il 20 % al 5–6 % di questi giorni in Italia senza che questo sia davvero rappresentativo di nulla, né tantomeno di un miglioramento della pandemia.

Il tasso di mortalità calcola quante persone sono morte sul totale delle persone esposte e di solito viene riferito all’area e al profilo dei casi e soprattutto all’età. Nel caso del Covid-19 è presto per definire il tasso di mortalità perché ci si riferisce sempre ad un periodo di tempo limitato in cui la popolazione è stata esposta.

Il tasso di fatalità indica la percentuale, tra tutte le persone malate, di quelle che moriranno a causa della malattia quindi si riferisce alla popolazione media presente in un certo periodo. In altre parole, misura la probabilità che una malattia uccida chi ne è affetto, e quindi è un importante indicatore della «gravità» di una malattia e della sua importanza come problema di salute pubblica. Per cui calcolare il tasso di mortalità mentre l’epidemia è in piena evoluzione è molto difficile e dipende molto dalle politiche di tracciamento. Pertanto l’ordine di grandezza dei due tassi è molto diverso. In Svizzera il tasso di letalità dell’ultimo anno è stato sotto il 2 % mentre il tasso di mortalità nell’ordine dell’1 per mille.

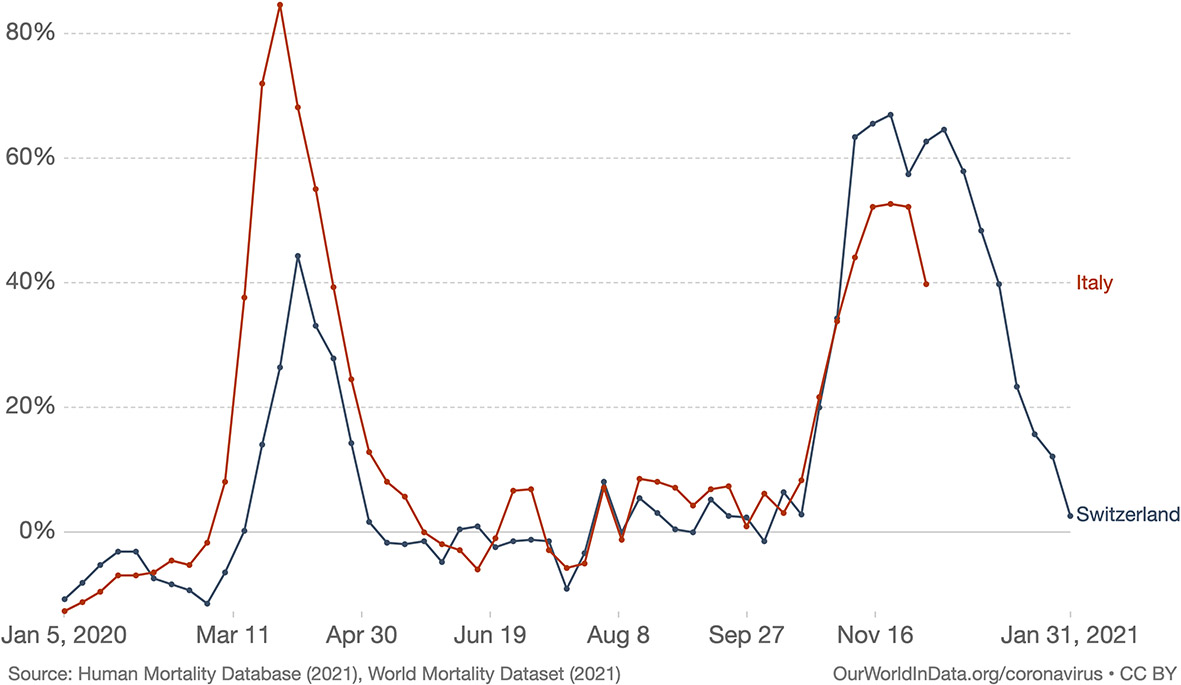

Può avere più senso calcolare l’eccesso di mortalità, ovvero l’aumento medio di mortalità rispetto ad un periodo di riferimento (nel nostro caso 2015–2021). Ma questo si riferisce alla mortalità da tutte le cause e non causa-specifica da Covid-19. Le «cause» di morte infatti sono annotate con uno o due anni di distanza dall’evento nei registri ed è molto più realistico parlare di «eccesso di mortalità» e di attribuirlo con ragionevole approssimazione ad eventi straordinari.

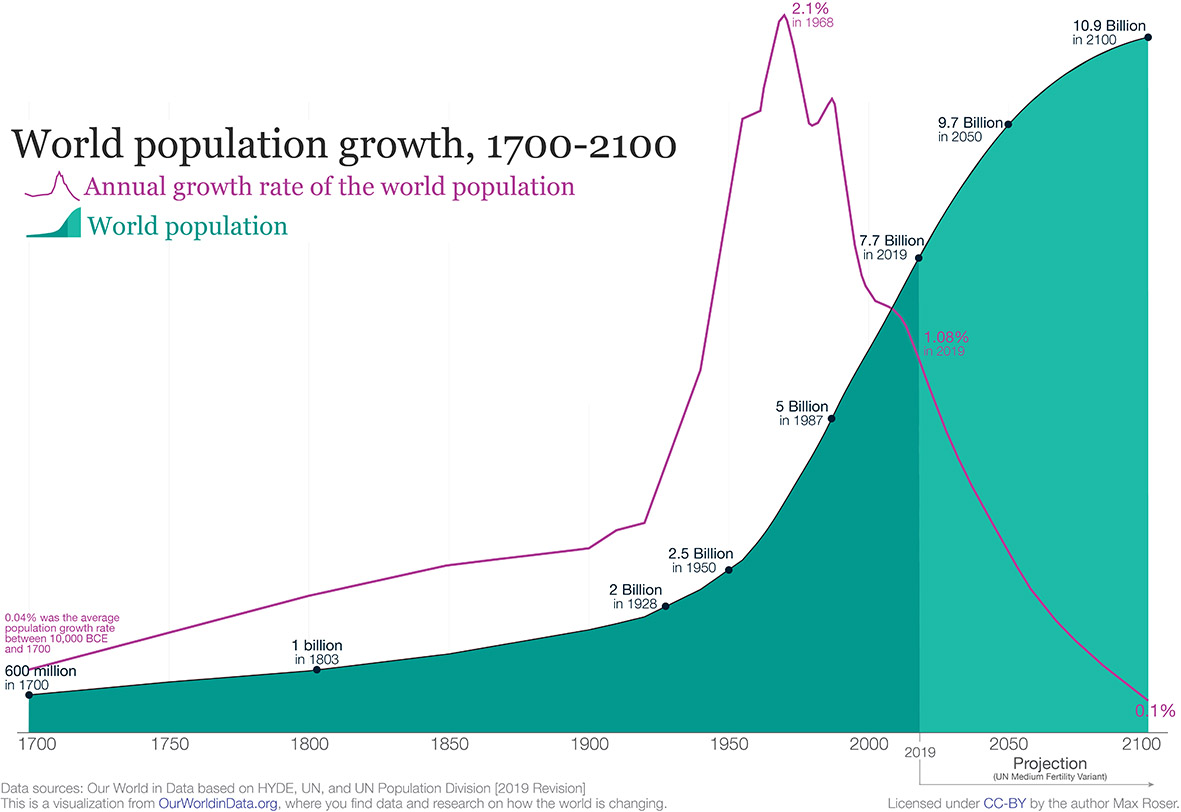

Come si può notare in Fig. 5 Italia e Svizzera hanno avuto un grosso picco di eccesso di mortalità sia in marzo che in novembre.

Fig. 5: Eccesso di mortalità durante il periodo della pandemia (Source: https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores)

Spesso, con i virus di tipo «influenzale» è molto difficile isolare una fatalità specifica in fasce più fragili, in quanto qualunque tipo di virus o batterio rappresenta una minaccia spesso letale per i soggetti gravemente compromessi sanitariamente, basti pensare alla potenza devastante su anziani o pazienti immunodepressi delle cosiddette infezioni ospedaliere come quelle provocate dal comunissimo staphylococcus aureus. Anche la stima quindi del «tasso di fatalità» è comunque difficilissima ad oggi e può essere data solo in modo impreciso, in continua evoluzione.

Oggi che stiamo affrontando tutti il tema del vaccino sul problema della distribuzione, dell’efficacia e della non trasmissibilità nei vaccinati, anche argomenti come l’«immunità di gregge» sono sulla bocca di tutti con poca consapevolezza. Infatti abbiamo ancora una lunga fase davanti e con pochissime sicurezze, di cui una è questa. Il primo nodo riguarda l’incertezza ancora presente sulla trasmissibilità da parte dei vaccinati. (https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037). L’immunità di gregge è un concetto che viene spesso confuso con la protezione di una buona parte della popolazione, ma come per i vaccini influenzali, non è detto che mai si raggiungerà con un virus della famiglia dei coronavirus. Questo dipende da moltissimi fattori oggi incogniti, alcuni virologici, immunologici ed economici. Nella migliore delle ipotesi, ovvero che il vaccino non solo blocchi la malattia ma anche l’infezione e la trasmissione, comunque – numericamente – gli orizzonti della immunità di gregge sono molto lontani, e dico a livello di anni, o forse mai (i coronavirus mutano molto più velocemente di altri). Non solo dovrebbe vaccinarsi il 94 % della popolazione, ma ci dovrebbero essere le condizioni per far sì che accada in un lasso di tempo brevissimo perché non sappiamo quanto durino gli anticorpi neutralizzanti e alcuni ipotizzano pochi mesi (quindi dovremo anche ripeterlo per almeno due volte all’anno).

La confusione nel credere ad un’immunità di gregge nel caso del Covid-19 nasce anche dalla poca conoscenza in materia di vaccini, di cui però tutti parlano quotidianamente come se l’immunologia, una delle materie mediche più complesse, fosse una storia lineare. La storia dei vaccini è molto lunga e complessa e diversificata sia per la parte di produzione del vaccino che di effetto sulla popolazione.

L’efficacia dei vaccini nell’«eradicare» una malattia infettiva si limita a quei vaccini contro alcuni virus con poche varianti e stabili nel tempo, e che inducono una risposta immunitaria perdurante per tutta la vita.

Un esempio ne è il vaccino contro il vaiolo portato avanti da Edward Jenner nel 1798 e basato proprio su un virus simile a quello del vaiolo, il virus Vaccinia di origine bovina. Il vaccino ha avuto successo fino a portare quasi all’eradicazione del vaiolo a livello mondiale, in quanto produce anticorpi protettivi che perdurano (con il richiamo) fino a dieci anni. Comunque abbiamo dovuto aspettare fino al 1977 perché l’OMS dichiarasse che il vaiolo era stato eradicato a livello mondiale.

È fondamentale fare chiarezza sul senso di questo «vaccino» e non creare nella popolazione aspettative di un «evento» – il vaccino – che bloccherà questa pandemia, perché questo potrebbe indurre un disastroso effetto della «falsa sicurezza» negli individui. Chi si vaccina dovrebbe sentirsi «protetto» innanzitutto solo dopo le due iniezioni, ma anche allora non è certo se sia protetto anche chi ci è vicino e non è vaccinato. Il compito del richiamo è quello di amplificare la risposta iniziale, ed è fondamentale non ritardare questo passaggio. Il rischio, anzi, è che anche la seconda dose possa diventare inutile se trascorre troppo tempo, dato che potrebbe calare lo stimolo a produrre anticorpi. Inoltre l’effetto di «falsa sicurezza» potrebbe essere devastante per la ripresa della circolazione del virus in quanto gli individui vaccinati potrebbero abbassare la soglia di attenzione nella prevenzione.

Il raggiungimento di un’eventuale immunità di gregge non è l’obiettivo di questo vaccino nel medio periodo. Il vaccino avrà sicuramente un effetto molto importante sull’abbassamento della curva dei decessi, delle infezioni e sul tasso di letalità, soprattutto se andrà a coprire le fasce fragili. SARS-CoV-2, a differenza della prima SARS, provoca moltissime infezioni asintomatiche, ecco perché è difficile pensare di potersene liberare definitivamente. Dovremo probabilmente imparare a conviverci – finché sarà endemico – e con il tempo stiamo diventeremo sempre più capaci di diagnosticarlo rapidamente, e curarlo. Per ora quello che possiamo e dobbiamo fare è continuare a seguire le regole di prevenzione (mascherina, distanziamento e igiene delle mani), anche dopo essere stati vaccinati. Si tratta dei primi vaccini a base di mRna che vengono sperimentati a livello di massa, non ne abbiamo avuti altri prima di questa pandemia. Intanto è necessario che proceda parallelamente anche la ricerca di nuove terapie efficaci, per curare chi si ammala.

Big data corrisponde a big information?

Come abbiamo discusso precedentemente la conoscenza piena delle misure epidemiologiche in piena pandemia diventa molto difficile perché dipende crucialmente dalla «qualità del dato». Tantomeno risulta adeguato dare delle linee guida da parte dei governi basati su questi dati. È proprio la «cultura del dato» che manca del tutto in questo momento. In generale questo ultimo anno è stato l’apoteosi non tanto della statistica quanto della «cattiva informazione». In questo appare evidente la differenza sostanziale che sussiste tra «dato» e «informazione».

Parte delle tante ambiguità nasce anche dalla strana fiducia che si ha nell’esistenza di un fantomatico «sistema informatico centralizzato» che raccoglie i dati della pandemia a fine giornata (famose banche dati dei record elettronici sui pazienti!) con grande precisioni e pronti ad essere comunicati al grande pubblico dalle istituzioni sistema in realtà utopistico e quasi ovunque inesistente. L’uso del termine «informatico» non è mai stato meno appropriato di oggi, e certamente la confusione è da ascrivere all’uso che facciamo della parola informatica (termine introdotto da Philippe Dreyfus nel 1962 dalla contrazione dei termini francesi informat[ion] [automat]ique). In realtà non c’è nulla di «automatico» nel tradurre i dati in «sapere» ma si rende necessario una grandissima interazione tra matematici, informatici, statistici e clinici.

Allora ci chiediamo, quanto davvero i big data abbiano aiutato nella gestione della Pandemia e nell’aumentare la conoscenza del virus. Delle oltre 200.000 pubblicazioni scientifiche su riviste e pre-print in un anno quante di queste sono davvero riuscite a migliorare lo stato di conoscenza su Covid-19? Qualcuno rimbomba: «i modelli matematici hanno fallito». Ma in questa dichiarazione si perde di vista la differenza tra i modelli matematici e i dati che i modelli usano. I modelli servono a «vedere-prima» e nella biomedicina moderna sono considerati strumenti insostituibili alla base della prevenzione. Ma il loro ruolo è quello di stimare differenti variabili con differenti metodologie, per rispondere a diverse domande di ricerca. Per esempio possiamo stimare il numero di infetti basandoci sul famoso indice R0 oppure stimare il famoso R0 usando i dati degli infetti. Tutto funziona quando la malattia ha parametri noti, come la prevalenza, l’incidenza. Ma questi non lo sono, così l’indice R0 tiene conto solo dei positivi e considera costante la probabilità di trasmissione indipendentemente dalla densità di popolazione delle diverse aree geografiche.

Da tempo abbiamo letto fiumi di parole sulla poca affidabilità dei dati del Covid-19, comunque quotidianamente, ci vengono comunicati enormi quantità di dati, come se tale «quantità» diventasse incomprensibile simbolo di «trasparenza» prevalendo sulla «qualità» dei dati e sul loro contenuto informativo. Le conseguenze diventano molto più emblematiche e drammatiche quando dati inaffidabili sono alla base delle pubblicazioni sulle riviste più importanti che orientano da sempre la ricerca scientifica in biomedicina.

È questo il caso di questi giorni delle grandi «retraction» (termine che in italiano si può tradurre con «ritiro») di due pubblicazioni su Covid-19 su due delle più grandi riviste di scienze cliniche, New England Journal of Medicine e Lancet – un evento congiunto senza precedenti.

Queste due pubblicazioni discutevano di due aspetti molto importanti nel trattamento del Covid-19: effetto di farmaci anti-ipertensivi e dell’idrossiclorochina sul rischio di morte da Covid-19. Le conclusioni degli articoli, per quanto evidenziassero tutti i possibili caveat, classici di studi basati su raccolte di dati in condizioni emergenziali, arrivavano a conclusioni molto importanti. Nel primo si «riabilitavano» i farmaci anti-ipertensivi dall’ombra di produrre aumento di rischio per il Covid-19, nell’altro si mettevano in dubbio i tanto conclamati effetti di riduzione di rischio morte del famoso antimalarico idrossiclorochina. Gli effetti di studi pubblicati da queste riviste sono spesso di grandissima portata perché indirizzano le ricerche successive. In questo caso le conseguenze in particolare della pubblicazione del 22 Maggio su Lancet furono eclatanti: l’OMS ha sospeso «temporaneamente» in via precauzionale gli esperimenti clinici sull’uso dell’idrossiclorochina in corso con i suoi partner in diversi Paesi. Erano studi impressionanti ma che destavano sospetti in quanto si basavano su decine di migliaia di pazienti (96.032 casi) e dati provenienti da oltre mille ospedali in 11 paesi diversi, pubblicati in un registro da Surgisphere già al 15 marzo 2020, riportando una quantità incredibile di dettagli su fattori socio-demografici, comorbidità, dettagli sui tempi di morte e cause di morte, tipo di trattamento. Insomma il database-sogno di ogni clinico, epidemiologo, statistico medico, troppo bello per essere vero. Soprattutto per essere vero al 15 di marzo (data cui si attribuisce l’inizio di raccolta dati) momento in cui ancora non ci eravamo resi conto di cosa ci aspettasse con il Covid-19, e sicuramente non vi erano sistemi al mondo in grado di coordinare una raccolta di dati tra 11 paesi con quel livello di dettaglio. La fine della storia è nota: il ritiro dell’articolo perché gli autori, di fronte alle richieste di approfondimento sollecitate dalle riviste sotto pressione, dichiarano di non poter fornire dettagli ulteriori sulla fonte dei dati. Scusandosi per i disagi possibili causati dalle loro pubblicazioni.

A questo punto ci chiediamo: con che livello di co-scienza in tempi di disastro sanitario riviste del massimo livello non chiedono garanzie agli autori sulla fonte dei dati «prima» di pubblicare i risultati? Come mai gli editori delle riviste e i revisori (di solito almeno tre) non hanno notato aspetti troppo ovvi e banali perché venisse il dubbio che non vi fosse stato alcun controllo? Torna allora a tuonare, come un rombo di cannone il venticello del dubbio della riproducibilità della scienza, un tema molto sofferto nella comunità scientifica che già l’Economist nel 2013 aveva messo in luce: «How Science Goes Wrong» («come la scienza commette errori»). Bisogna interrompere questo effetto a cascata vertiginoso in cui si è tuffata la produzione scientifica in modo quasi inarrestabile.

Le pubblicazioni non vanno a «peso» del fattore di impatto della rivista su cui vengono pubblicate, ma devono essere pesate per il livello di conoscenza che «garantiscono». Alla comunità statistica sembra non più rimandabile il momento in cui le riviste scientifiche introducano criteri di verifica sul «metodo» galileiano, per riprodurre e replicare i risultati e le analisi statistiche che troppo spesso sembrano il frutto di output automatici di programmi molto potenti piu’ che di approfondite discussioni tra statistici (figure ahimè sempre più rare) e scienziati cruciali per trasformare «tanti dati» in «sapere».

Insomma mai come l’esperienza drammatica di questa pandemia dovrebbe ricordarci che, come diceva Mark Twain, le statistiche non vanno usate «come un ubriaco i lampioni: più per sostegno che per illuminazione».

Bibliografia

Arjun, S. et al. (2020). Evaluating obesity paradox in covid 19: insights from a safety-net hospital in New York. Chest, 158(4), A302.

Cippà, P. E. et al. (2020). A data-driven approach to identify risk profiles and protective drugs in COVID-19. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(1), e2016877118.

Di Serio, C., Rinott, Y. & Scarsini, M. (2009). Simpson’s Paradox in survival models. Scandinavia Journal of Statistics, 36(3), 463–480.

Editors of the Lancet Group (2020). Learning from a retraction. The Lancet, 396(10257), P1056.

Félix-Medina, M. H. & Thompson, S. K. (2004). Combining Link-Tracing Sampling and Cluster Sampling to Estimate the Size of Hidden Populations. Journal of Official Statistics, 20, 19–38.

Guisado-Vasco, P. et al. (2020). Clinical characteristics and outcomes among hospitalized adults with severe COVID-19 admitted to a tertiary medical center and receiving antiviral, antimalarials, glucocorticoids, or immunomodulation with tocilizumab or cyclosporine: A retrospective observational study (COQUIMA cohort). EClinicalMedicine, 28, 100591.

Lewis, D. (2020). Where Covid Contact-Tracing Went Wrong. Nature, 588, 384–387.

Malthus, T. R. (1798). An Essay on the Principle of Population. Ed. by A. Flew. London: Penguin.

Nishi, A. et al. (2020). Network interventions for managing the COVID-19 pandemic and sustaining economy. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(48), 30285–30294.

L’autore

Clelia Di Serio, Professore Ordinario di statistica medica ed epidemiologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele (UNISR), e Professore Aggregato presso la Facoltà di Scienze Biomediche dell’USI (Università Svizzera Italiana) si occupa da molti anni di ricerca riproducibile in psicologia e medicina e studio dei fattori di rischio nelle malattie infettive e croniche. Dal 2016 è Direttore del Programma di Master in Cognitive Psychology in Health Communication. Dal 2021 è Direttore della Scuola di Perfezionamento Universitario di Data Journalism di UNISR.

Contatta

Clelia Di Serio

CUSSB Via Olgettina 58

20132 Milano

E-Mail: clelia.di.serio@usi.ch