Die «emotionalen» Zahlen von Covid-19

Clelia Di Serio

Psychotherapie-Wissenschaft 11 (1) 19–27 2021

www.psychotherapie-wissenschaft.info

https://doi.org/10.30820/1664-9583-2021-1-19

Zusammenfassung: In diesem Artikel soll ein Rückblick auf das pandemische Geschehen des letzten Jahres geworfen werden, wobei epidemiologische Vorgänge in ihrer Gesamtheit berücksichtigt werden sollen. Ausgehend von Überlegungen über die Unzuverlässigkeit der statistischen Messgrössen, die zur Überwachung von Covid-19 verwendet wurden und werden, wird untersucht, inwieweit Big Data, ein sehr innovatives Konzept des letzten Jahrzehnts, einen wirklichen Nutzen für das Gesundheitswesen haben und schnell in Wissen umgesetzt werden können. Das Thema wird sowohl in den breiteren Kontext von Epidemien im Allgemeinen eingeordnet als auch im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Wahrnehmung eines ausgeprägteren Unsicherheitsgefühls bezüglich der eigenen Zukunft betrachtet, insbesondere bei jungen Menschen.

Schlüsselworte: Pandemie, Data Sharing, Big Data

Covid-19: Gleiche Pandemiebedingungen für alle

Es ist nun fast ein Jahr vergangen, seit die schreckliche Covid-19-Pandemie wie ein Meteorit in unser aller Leben eingeschlagen ist und dabei einen Grossteil unserer selbstverständlichen Überzeugungen über grundsätzliche Werte wie Familie, wirtschaftliche Zukunft und individuelle Freiheit bis ins Mark erschütterte. Seit fast einem Jahr scheinen Statistiker, Epidemiologen, Virologen, Infektiologen, Politologen, Sozialpsychologen und Philosophen vereint in einer «gemeinsamen» Kraftanstrengung, um einerseits «Erklärungen» für die Entstehung dieses Virus zu finden, einschliesslich seiner kontinuierlichen Phasen des Auf- und Abstiegs im Infektionsgeschehen, und um andererseits einen Weg zu finden, seinen bis jetzt scheinbar unerbittlichen Vormarsch zu verlangsamen.

Aber beginnen wir doch mit einer rückblickenden Analyse des letzten Jahres, um so ein realistisches Bild der grossen Schwächen der Wissenschaft vor Augen zu haben. Von diesem ausgehend sollten wir dann mit einer neuen Sichtweise noch einmal ansetzen.

Wir befinden uns zurzeit in der sogenannten «zweiten Phase», mit weltweit nunmehr fast 100 Millionen Infektions- und mehr als zwei Millionen Todesfällen und nähern uns nach Meinung vieler eventuell einer «dritten Phase», die sogar noch länger dauern könnte, wenn wir nicht rechtzeitig in diesem Wettlauf mit der Zeit mit Impfungen und Therapiemitteln eingreifen, um die Kurve der Infektionen zu senken.

Es hat noch bis zum Beginn der Pandemie vom einfachen Menschen bis zum erfahrensten Wissenschaftler ein Gefühl des Unglaubens vorgeherrscht, wenn man sich vorstellte, wie ein winzig kleines RNA-Fragment, das noch nicht einmal zellulärer Organismus ist und mit einem Durchmesser von gerade einmal 150 Nanometern 500-mal kleiner ist als der Querschnitt eines Haares, die gesamte Menschheit innerhalb von nur wenigen Wochen in die Knie zwingen könnte, wie es 1348 die Pest vermochte. Aber das Jahr 2020 kann nicht verglichen werden mit den dunklen Zeiten des Mittelalters; wir befinden uns in der fortgeschrittensten Epoche des Lichts, in welcher die medizinische Forschung bereit schien, jede Herausforderung nicht nur anzugehen, sondern auch zu bezwingen. Genau am 7. Oktober unseres Annus horribilis 2020 wurde der Nobelpreis für Chemie an zwei Frauen verliehen (in einem Kampf der Geschlechter, in dem die Männer mit 861 zu 55 vorn liegen), Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna, für ihre revolutionäre Entdeckung, die CRISPR/Cas9 Methode zum Genome Editing, welche dazu benutzt werden könnte, fast jede Krankheit zu besiegen, von Krebs bis zu seltenen Krankheiten. Die anfängliche Ungläubigkeit, die nicht wenige dazu gebracht hat, lieber einer Verschwörungstheorie anheimzufallen, verlief proportional zum Gefühl falscher Sicherheit, in der wir uns seit Jahrzehnten wiegen, geblendet von der Überzeugung, dank der grossen Menge von Medikamenten, über die wir verfügen, vor solchen Epidemien wie denen aus längst vergangenen Tagen geschützt zu sein.

Dabei handelt es sich um eine kognitive Illusion: Eine Hekatombe ist jederzeit möglich. Wir sind einfach nur nie auf die Idee gekommen, dass die unaufhörliche Bewegung von Waren und Personen quer über den gesamten Planeten, die im Dienste der Globalisierung immer schneller und günstiger wurde, das Risiko der Ausbreitung einer Pandemie dramatisch erhöhte, auf die wir nun nur mit einem uralten Mantra reagieren konnten: Abstand halten, Hände waschen und Masken tragen.

Dieses Virus, das aus der grossen Familie der Coronaviren stammt, die bereits in den Sechzigern identifiziert wurden und die dafür bekannt sind, allerhand Krankheiten auszulösen, von der gewöhnlichen Erkältung bis hin zu ernsthaften Erkrankungen wie dem Nahost-Atemwegssyndrom (MERS) und dem Schweren Akuten Atemwegssyndrom (SARS), dieses Virus, auf dessen Bekämpfung sich jetzt seit mehr als einem Jahr die gesamte wissenschaftliche Welt konzentriert hat, eben dieses Virus scheint noch immer nicht auf die richtige Weise erforscht oder durchschaut worden zu sein.

Vom psychologischen und wissenschaftlichen Standpunkt aus ist Covid-19 ein Thema voller Widersprüche. Die Verbreitungsgeschwindigkeit scheint antiproportional zur Sterblichkeit zu verlaufen. Nehmen wir zum Vergleich die Ebolafieber-Epidemie, verursacht vom Ebolavirus aus der Familie der Filoviren, die im Jahr 2014 begann und schliesslich 2016 für beendet erklärt wurde. Es ist sofort ersichtlich, dass es umso leichter ist, Infektionen zu entdecken und Ausbrüche einzudämmen, je höher die Letalität eines Virus ist. Und tatsächlich waren die Letalitätsrate, die je nach Ebolavariante zwischen 25 % und 90 % schwankt, und das Fehlen asymptomatischer Krankheitsverläufe die Charakteristika der Krankheit, die es ermöglichten, die wenigen Infizierten, die aus afrikanischen Ländern (wo die Epidemie ausbrach) zurückkamen, rasch zu finden und zu isolieren. Die Opferzahlen, die damals massiv erschienen, wirken im heutigen Vergleich leider akzeptabel, haben sie doch nicht einmal die Zahl von 30.000 überschritten, wobei fast alle Todesfälle in afrikanischen Ländern verzeichnet wurden. Covid-19 hingegen gelingt es, sich sehr schnell und ungestört zu verbreiten und zwar wegen seiner verwirrenden Eigenschaften, darunter, dass 90 % der Infektionen ohne oder nur mit leichten Symptomen einhergehen oder dass die Letalitätsrate mit geschätzten 3–4 % (sicher eine Übertreibung) relativ gering ist, wobei die Berechnung nicht ganz einfach ist.

Covid-19 ist eine Erfahrung, die, wie bereits erwähnt, voller Widersprüche steckt, und das auch aus anderen Blickwinkeln. Es hat jedoch mit Sicherheit ein Zeitalter eröffnet, bei dem zum ersten Mal einige Disziplinen wie die Statistik oder die Epidemiologie, zuvor meist kaum mehr als «Formalitäten», zu Werkzeugen und Methoden der Erforschung von Covid-19 und damit zu geradezu noblen und heiligen wissenschaftlichen Fachgebieten wurden. Wie sind diese Disziplinen mit der Medizin verbunden oder mit Covid-19 und warum scheinen sie so wichtig für das Verstehen der uns bevorstehenden Zukunft? Lassen Sie uns dazu einen kleinen Blick darauf werfen, was sie ausmacht.

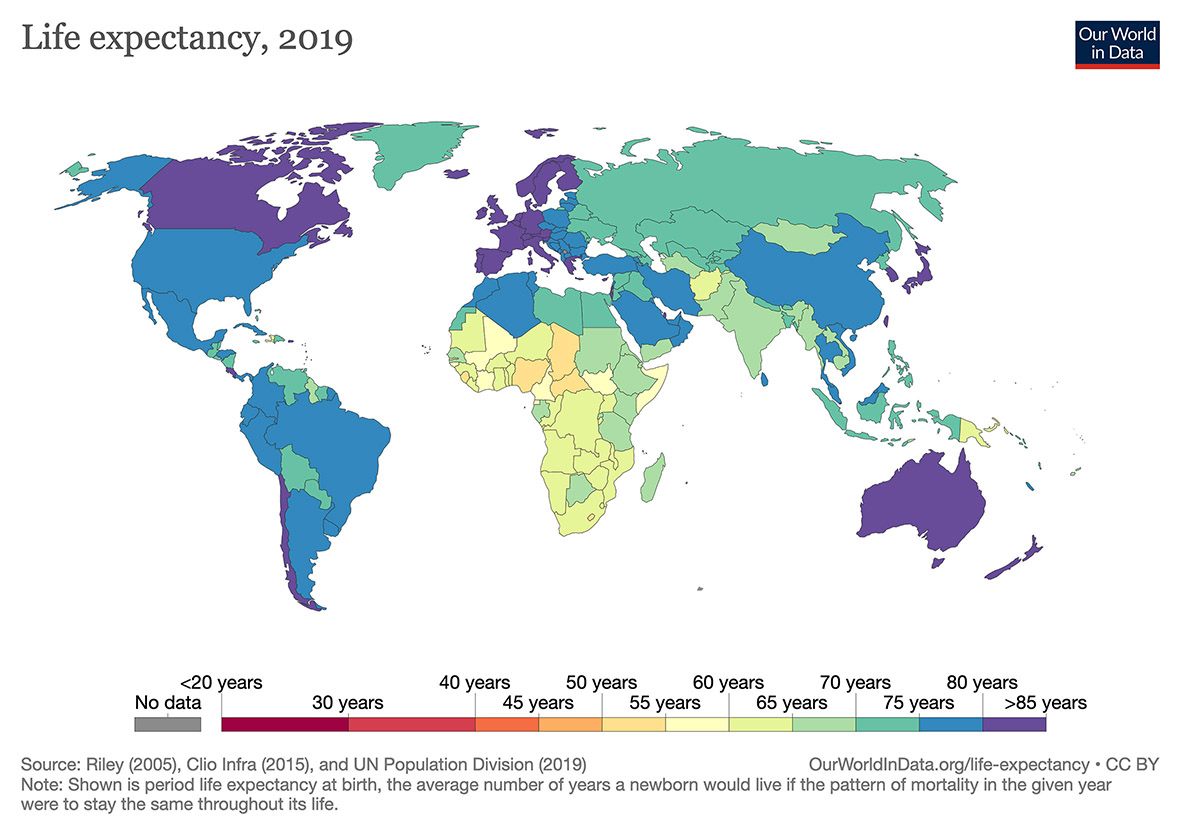

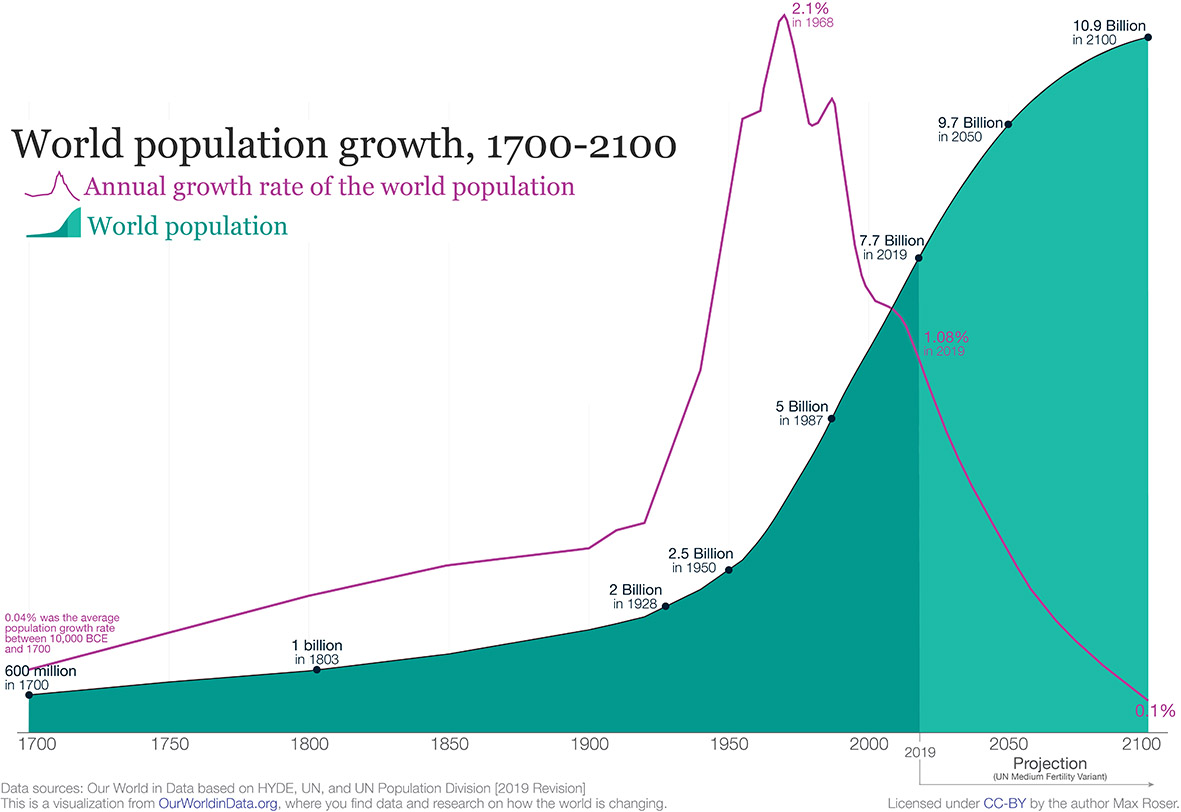

Beginnen wir harmlos mit dem Begriff «Prävention». An welchem Punkt der Menschheitsgeschichte wurde diese ein sinnvolles Konzept? Prävention stammt vom Lateinischen und heisst wörtlich «zuvorkommen», begrifflich also völlig im Unterschied zum Term «Prädiktion», der Voraussage. Voraussagen wurden mit Hume und Bayes bereits im 18. Jahrhundert ein wichtiger Bestandteil der quantitativen Disziplinen. Man sprach bereits damals von Vorhersagemodellen und man hatte auch schon verstanden, wie eine Sammlung von Daten Informationen zur «Vorhersage» der Zukunft liefern könnte. Statistiker wurden so quasi von «Magiern» und Drahtseiltänzern, die Kartentricks und «Vorhersagen» machten, zu einer der Säulen der logischen und philosophischen Disziplinen, die statistische Hypothesen, das Konzept der Falsifikation und die Wissenschaftstheorie erörterten. Aber der wirkliche Wandel, auch in der statistischen Wissenschaft, vollzog sich ab der Mitte des 18. Jahrhunderts, als es zu einem massiven Sprung im Bevölkerungswachstum und einem damit verbundenen Anstieg der Lebenserwartung kam (Abb. 1). Angesichts dieser unerwarteten Explosion reagierten Philosophen, Mathematiker und Ökonomen durchaus unterschiedlich. Thomas Malthus schrieb in seinem Essay on the Principle of Population 1798, dass er keinen positiven Wert im Anstieg der Bevölkerungsmenge sehe, sondern eine Bedrohung für die Erhaltung des Ökosystems; er schrieb auch schon von der Möglichkeit einer erzwungenen Geburtenkontrolle (ähnlich zu dem, was Jahrhunderte später in China praktiziert wurde). Für die moderne Menschheit hingegen ist Bevölkerungswachstum ein Zeichen für Fortschritt und Wohlstand. Diese Wahrnehmung hat uns in die heutige Zeit und zum Konzept der Prävention gebracht, als Leitfaden, um nicht nur die Länge unseres Lebens, sondern vor allem die Qualität eben dieses Lebens zu verbessern. Denn vergessen wir nicht, dass dieses Bevölkerungswachstum in vielen Ländern eine demografische «Illusion» ist. Die Zusammensetzung der Bevölkerung hat sich vor allem in der Altersstruktur verschoben; aber in Ländern mit starkem Geburtenrückgang, wie Italien, kehrt sich dieser Prozess seit einigen Jahren um, sodass wir eine tendenzielle Zunahme der Sterbefälle von durchschnittlich 20 % pro Jahr (vor Covid) beobachten, gerade in den älteren Bevölkerungsschichten.

Mit Covid-19 wurde aus diesem Anstieg der Lebenserwartung ein Schwachpunkt für die Menschheit, weil das Virus diejenigen mit altersbedingten Krankheiten stärker betrifft.

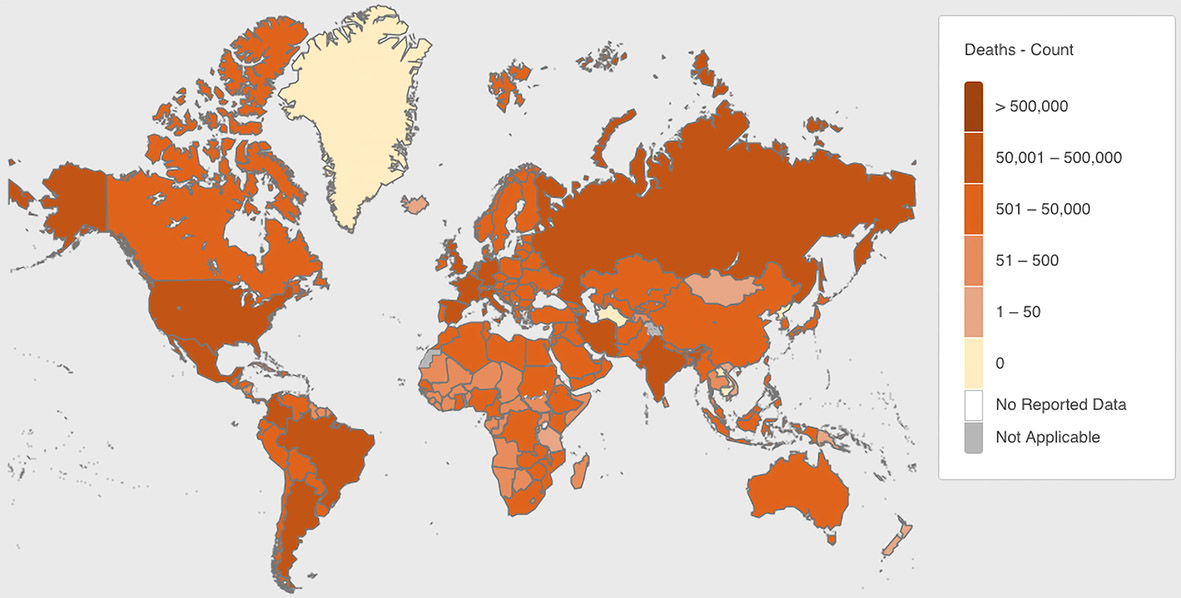

Aus dieser Pandemie lässt sich sicher eine grosse Lehre ziehen, vielleicht anders als in der Vergangenheit. Denn diese Krankheit betrifft uns alle, sie agiert unter «ausgeglichenen Wettbewerbsbedingungen» und verschont kein Land, sie trifft die Wohlstandsländer sogar noch stärker. Diese Pandemie ist anders als alle anderen Pandemien, denn sie betrifft nicht nur selektiv die unteren sozialen Schichten oder unterernährte Bevölkerungsgruppen oder wirtschaftlich unterentwickelte Länder. Ganz im Gegenteil. Es war die «Pandemie» der Industrieländer, die Pandemie, die das Herz der fortschrittlichen und zukunftsorientierten Gesellschaft angegriffen hat. Die am stärksten betroffenen waren die wirtschaftlich herausragendsten, die dynamischsten Regionen. Ebenso ins Mark getroffen wurden die grossen Errungenschaften der Medizin, nämlich die, die es der Bevölkerung ermöglichten, bei guter Gesundheit immer älter zu werden.

Beeindruckend sind diese Messkurven im Vergleich.

Abb. 1: a) Lebenserwartung nach Ländern (Quelle: UN Population Division, 2019; https://ourworldindata.org/life-expectancy); b) Covid-19-Todesfälle nach Ländern (Quelle: https://covid19.who.int)

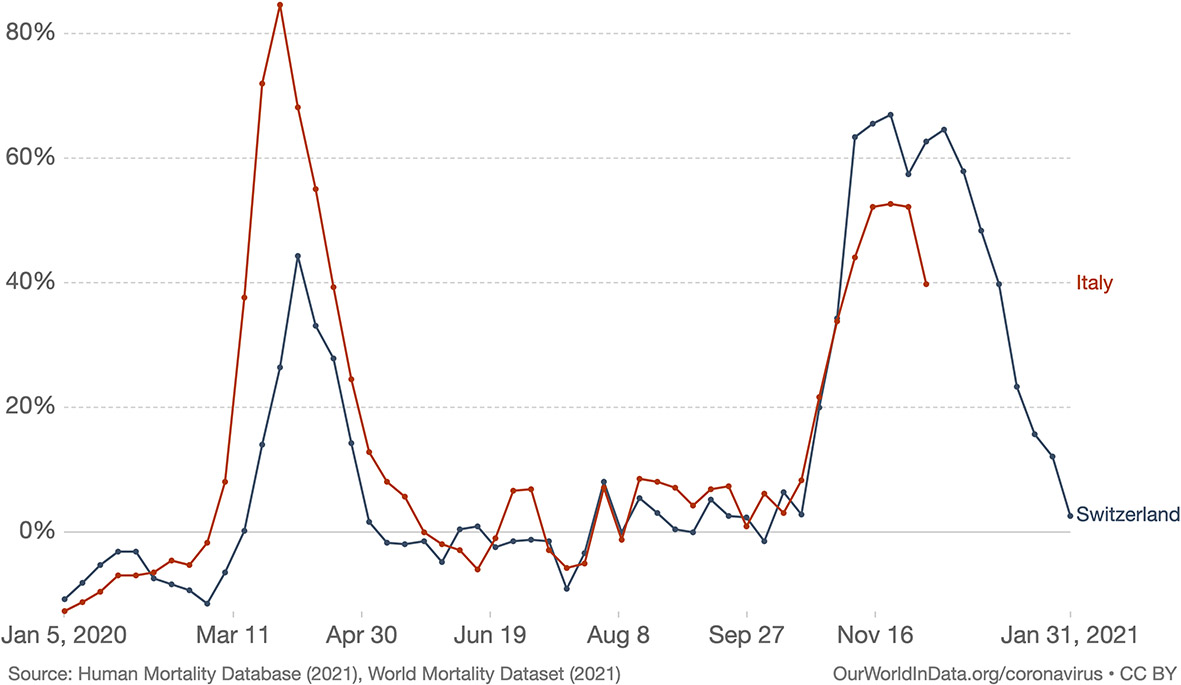

Am bemerkenswertesten ist, dass die Gebiete, in denen die durchschnittliche Lebenserwartung während der Bevölkerungsentwicklung am stärksten anstieg, sehr stark mit den Gebieten übereinstimmen, in welchen Covid-19 die meisten Todesfälle verursacht hat (vgl. Abb. 1 und 2). Und Länder – wie die Schweiz in Abb. 2 – in denen der Wohlstand die Entstehung vieler Altersresidenzen zuliess, in denen die Ältesten in Ruhe und durch Pflege noch älter werden können, gehören zu den Gebieten mit den weltweit höchsten Ansteckungs- und Letalitätstraten, die an manchen Tagen im Oktober Spitzenwerte von über 10.000 täglichen Neuansteckungen meldeten und das bei einer Einwohnerzahl, die geringer ist als die der Lombardei allein.

Abb. 2: Anteil der positiven Testergebnisse (im 7-Tage-Schnitt) am 25. Januar 2021 (Quelle: https://www.swissinfo.ch/ita/cifre-attuali_coronavirus--i-numeri-in-svizzera/45676400)

Es scheint folglich, dass der «Fortschritt» der Medizin, der die zunehmende Alterszunahme der Bevölkerung mit sich gebracht hat, heute auch die grosse «Schwachstelle» darstellt angesichts der Tatsache, dass die dadurch indirekt bedingte Verschiebung der Altersstruktur zur Vergrösserung der Gruppe der 75- bis 90-Jährigen führte, in der Covid-19 wie ein Tropensturm wütete – 90 % der Covid-Opfer stammen aus dieser Gruppe.

Abb. 3: Bevölkerungswachstum. Darstellung und Hochrechnung zwischen 1700 und 2100 (Quelle: https://ourworldindata.org/world-population-growth)

Aber was hat zur Explosion des Bevölkerungswachstums im 18. Jahrhundert geführt und wieso zwingt dies auch zum Nachdenken über die aktuelle Pandemiesituation? Die unglaubliche Verbesserung der Lebenserwartung hing mit verschiedenen Faktoren zusammen, von denen viele der Medizin zuzuschreiben sind. Vor allem das Ende des Schwarzen Todes, der Europa seit Mitte des 14. Jahrhunderts heimgesucht hatte, war nicht so einfach zu erklären. Es gibt diejenigen, die dies auf einen Anstieg der globalen Temperatur zurückführen, wiederum diejenigen, die es im Gegenteil einem sehr kalten Winter zuschreiben, was den boshaften, pestverbreitenden Flöhen eine sehr lebensfeindliche Umgebung schuf, dann diejenigen, die es auf verbesserte hygienische Bedingungen zurückführen und schliesslich noch diejenigen, die an eine Mutation des Bakteriums Yersinia Pestis in eine weniger letale Variante glauben. Zahlreich waren die Opfer von Cholera, Typhus, Pocken, Diphterie Poliomyelitis oder gefährlicher Grippeepidemien, aber nichts erreicht die Auswirkungen der Pest, die 1348 ganz Europa praktisch überrollte. Die Grausamkeit des Schwarzen Todes und der grossen Epidemien steht teils auf einer Stufe mit der eines Kriegs, denn sie führt zu einer Verrohung der Menschen, wie sie sonst in einem Bürgerkrieg zu sehen ist, die Angst vor einer Ansteckung überwindet die Gesetze der Moral und jegliches Verantwortungsgefühl. Aber die Wahrheit ist, dass es keine Regel dafür gibt, wie die Pandemien schliesslich enden. Einige endeten, weil eine Impfung erfunden wurde, wie im Fall der Pocken oder von Poliomyelitis, Krankheiten, deren grosser Vorteil ist, dass sie nur in wenigen Varianten auftreten, sodass die Impfung einen lebenslangen Schutz bildet und somit eine Herdenimmunität herbeiführt. Andere Pandemien enden, weil die Bedingungen verschwinden, die ihr Auftauchen erst ausgelöst haben, wie die Spanische Grippe, die ihre grösste Ausbreitung während des Krieges hatte, sowohl wegen der wandernden Menschenmassen als auch wegen der schrecklichen gesundheitlichen Bedingungen, in denen die Soldaten lebten, und die vielleicht nur wegen einer Mutation in eine weniger letale Variante aufhörte, Todesopfer zu fordern, so weit, dass sie endemisch wurde und somit heute kaum schwerer wiegt als eine gewöhnliche Grippeinfektion.

Was aber sollten wir von der unmittelbaren Zukunft bei dieser Pandemie erwarten? Das Problem ist tatsächlich nicht nur ein Problem im Bereich «Global Health», sondern im «Global Life», in das der Mensch zu 100 % rundherum involviert ist, Körper, Geist und Verstand, in einem unauflösbaren politischen und gesundheitlichen Geflecht. Es ist unentschuldbar, in getrennten Sektoren zu denken, da es jetzt klar ist, dass jede Krisensituation im «Gesundheitssystem» in der Lage ist, alle anderen «Sektoren» auf sehr schnelle und verheerende Weise zu beeinträchtigen, von den wirtschaftlichen bis zu den kulturellen Aspekten, zusätzlich zu dem tiefgreifenden psychologischen Leid, das die wahre globale Seuche des Jahres 2021 sein könnte.

Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, wie ein Grossteil der Schwierigkeiten beim Versuch, die Pandemie zu kontrollieren und zu verstehen, aus einem Problem der statistischen «Messung» entspringt.

Covid-19 und Epidemiologie: Zwischen Wissenschaft und Mitwissenschaft

Nach mehr als 30.000 Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Epidemiologie über Covid-19 innerhalb eines Jahres stellen sich dieselben Experten weltweit die gleiche Frage: Haben die Epidemiologie und die Statistik denn nun einen Beitrag dazu geleistet, das «Wissen» über das Virus zu vergrössern? Beginnen wir mit der Definition von Epidemiologie:

Dies sagt uns, dass die Epidemiologie das Studium von «allem, was der Bevölkerung passiert», ist. Und genau an diesem Punkt kann sich bereits eine Diskussion entzünden über den Unterschied zwischen «dem, was Prävention für die Bevölkerung ist» und dem, was stattdessen das Wohl des Einzelnen betrifft, denn diese beiden Aspekte fallen nicht immer zusammen. Viele der Massnahmen, die ergriffen wurden, um das unaufhaltsame Fortschreiten von Covid-19 einzudämmen, dienen nicht dem Schutz des Individuums, sondern der Bevölkerung, weil die pandemische Situation ein enormes und unmittelbar eintretendes Gefühl der Zugehörigkeit zu einer «Gemeinschaft» abverlangt. Die Anstrengung, die es fordert, die Pandemie einzudämmen, ist aber dennoch eine Anstrengung auf Ebene des «Individuums». Wir alle sind in zunehmend individualistischen Gesellschaften aufgewachsen, basierend auf freien Märkten und freier Bewegung, und innerhalb nur weniger Monate wurden wir in eine Realität geschleudert, in der zum Überleben der Verzicht auf das Wohl des Einzelnen und auf die elementarsten Freiheiten geübt werden muss. Dabei werden wir jeden Tag mit Daten bombardiert. Die Regierungen sagen, dass sie «datenbasiert» entscheiden wollen. Aber die grosse Frage ist doch: Welche Daten?

Es wird gesagt, dass Schulen ein ernsthaftes epidemiologisches Risiko darstellen, doch hat noch niemand eine einfache statistische Studie «offene Schulen versus geschlossene Schulen» durchgeführt, um so das wahre Ausmass eines Infektionsanstiegs bei geschlossenen Schulen zu verstehen. Jüngste Studien zum Thema Angstgefühl bei Jugendlichen (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32784898) haben im letzten Jahr bei Jugendlichen eine Angstprävalenz von fast 17 % festgestellt, mit Spitzenwerten von 21 % bei Jugendlichen im Gymnasialalter und einem Anstieg von fast 7 % beim Thema Schulangst. Und angesichts dieser Katastrophe für zukünftige Generationen waren die Regierungen nicht einmal in der Lage, genaue «Messwerte» über die verheerenden Auswirkungen zu liefern; auf «Gefühl» hin wurden ganze Generationen von Kindern und Jugendlichen weltweit ihrer einzigen grossen Herausforderung beraubt, als Individuen zu wachsen: Bildung und soziale Interaktion.

Aber sind die Zahlen, die in die Überlegungen einbezogen wurden, auch wirklich die, die das «Wissen» vergrössert haben? Jeden Tag «reagieren» die Staatschefs obsessiv und fast schon emotional auf das, was die Daten in grotesken Berichten über Infektions- und Todeszahlen «aussagen», die täglich bekannt gegeben werden. Aber was sagen diese Daten und diese statistischen Modelle denn aus? Was genau wollen wir denn messen und was messen wir wirklich? Andauernd werden Messgrössen zum Vergleich angeboten, die eigentlich nicht vergleichbar sind.

Es sind drei Messgrössen, mit denen wir jeden Tag wieder aus den Covid-19-Berichten bombardiert werden.

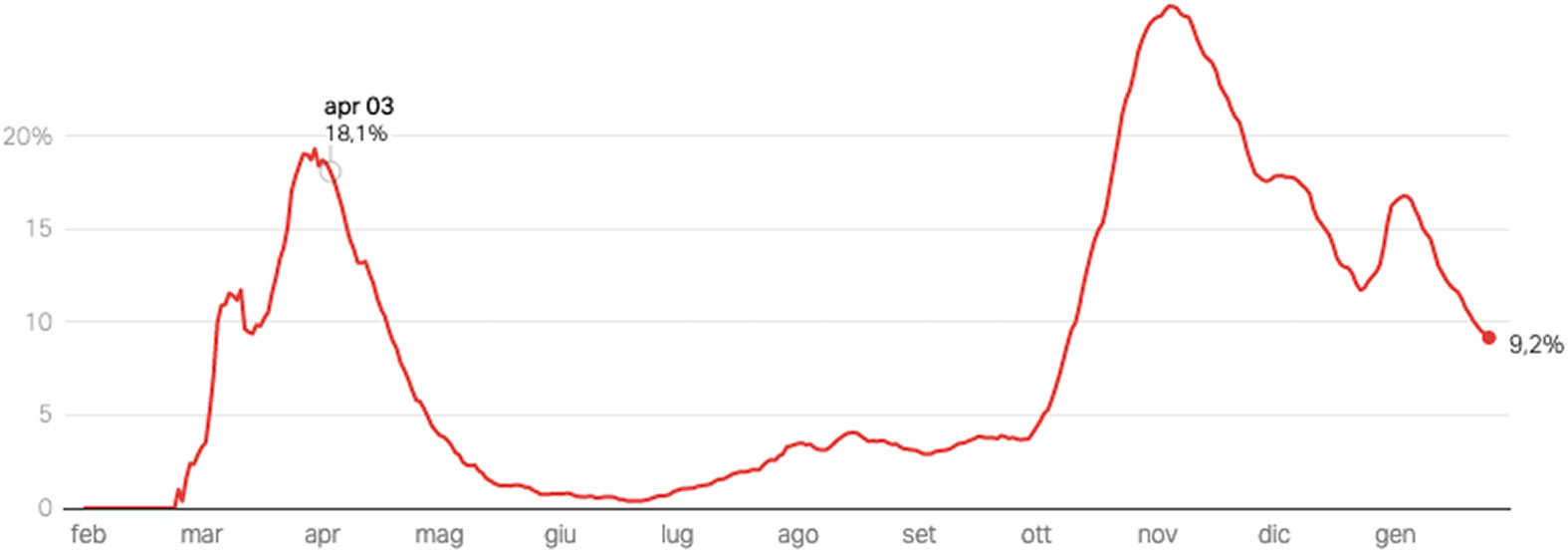

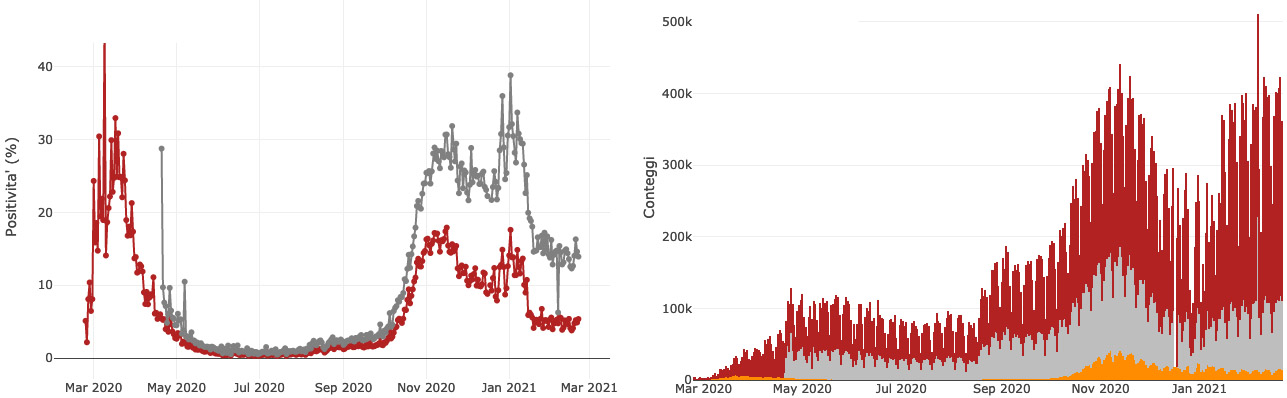

Die Positivrate. Der Prozentsatz, der die «Anzahl der positiven Testproben/Anzahl der insgesamt durchgeführten Tests» angibt (Abb. 4). Aber wie gross ist der informative Gehalt dieser Einheit? Er muss ziemlich gross sein, wird diese Rate doch verfolgt, als wäre es der wichtigste Langzeitverlauf zur Überwachung von Lockdowns und Lockerungen in allen Ländern.

Abb. 4: a) Langzeitverlauf der Positivrate (in %) bei täglichen Tupfer-Tests (rot) und bei den täglich getesteten Personen (grau) in Italien; b) Zusammensetzung der Positivrate: Zahl der täglichen Tupfer-Tests (rot), davon täglich getestete Personen (grau), davon neue positive Fälle (orange) in Italien (Quelle: https://statgroup19.shinyapps.io/Covid19App)

Bei genauerem Hinsehen jedoch wird einem bewusst, dass die Positivrate jeden Monat etwas anderes repräsentiert, weil sie für verschiedene Bevölkerungsgruppen repräsentativ ist. Im August wurden diejenigen getestet, die aus dem Urlaub wiederkamen, die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests war also recht gering. Im September wurden Arbeitnehmer getestet, die natürlich mehr unterwegs waren. Im Oktober wurden durch Nachverfolgung gefundene Kontaktpersonen getestet (also Menschen, die nachweislich Kontakt mit einer infizierten Person hatten). Im November, mitten in der dritten Welle, wurde die Kontaktnachverfolgung ad acta gelegt und man begann damit, nur noch diejenigen zu testen, die «Symptome aufwiesen» (dementsprechend a priori mit höherer Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses) und heute testen wir zusätzlich auch mit Schnelltests (womit sowohl das Diagnosewerkzeug komplett geändert wurde als auch die Grössenordnung des Nenners unserer Gleichung). Kurz gesagt, die Rate ist in Italien von über 20 % auf gegenwärtig 5–6 % gesunken, ohne dass dies wirklich repräsentativ für irgendetwas ist, schon gar nicht für eine Verbesserung der Pandemie.

Die Mortalitätsrate berechnet, wie viele Personen von der Gesamtzahl der gefährdeten Personen gestorben sind, und hängt normalerweise mit dem Einzugsgebiet und dem Personenprofil und insbesondere mit dem Alter zusammen. Im Falle von Covid-19 ist es zu früh, die Mortalitätsrate zu definieren, da wir uns immer auf einen begrenzten Zeitraum beziehen, in dem die Bevölkerung gefährdet war.

Die Letalitätsrate gibt den prozentualen Anteil aller Erkrankten an, die an der Krankheit sterben, sie bezieht sich also auf die in einem bestimmten Zeitraum vorhandene Durchschnittsbevölkerung. Mit anderen Worten: Sie misst die Wahrscheinlichkeit, dass eine Krankheit die Betroffenen tötet, und ist daher ein wichtiger Indikator für die «Schwere» einer Krankheit und ihre Bedeutung als Problem der öffentlichen Gesundheit. Somit ist die Berechnung der Mortalitätsrate, während die Epidemie im vollen Gange ist, sehr schwierig und stark von der Kontaktverfolgungsstrategie abhängig. Daher sind auch die Grössenordnungen der beiden Angaben sehr unterschiedlich. In der Schweiz lag die Letalitätsrate im letzten Jahr unter 2 %, während die Mortalitätsrate sich eher im Promillebereich bewegte.

Es könnte sinnvoller sein, die Übersterblichkeit zu berechnen, sprich den mittleren Anstieg der Sterblichkeit im Vergleich zu einem Referenzzeitraum (in unserem Fall 2015–2021). Dies bezieht sich dann allerdings auf alle Sterbefälle, gleich welchen Grundes, und ist nicht ursachenspezifisch für Covid-19. Die «Todesursachen» werden nämlich erst ein oder zwei Jahre nach dem Todesfall in die Register eingetragen; es ist also viel sachlicher, erst einmal nur von Übersterblichkeit zu sprechen und diese dann mit etwas Abstand auf aussergewöhnliche Ereignisse zurückzuführen.

Wie man in Abb. 5 sehen kann, haben Italien und die Schweiz sowohl im März als auch im November starke Ausschläge bei der Übersterblichkeit verzeichnet.

Abb. 5: Übersterblichkeit während Covid-19 (Quelle: https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-p-scores)

Oft ist es bei «influenzaähnlichen» Viren sehr schwierig, bei den gesundheitlich schwächeren Gruppen eine spezifische Todesursache auszumachen, da jede Art von Virus oder Bakterium eine oftmals sogar tödliche Bedrohung für die stark beeinträchtigte Gesundheit darstellt. Es genügt dabei, kurz an die verheerende Wirkung von sogenannten Krankenhauskeimen auf ältere und immungeschwächte Patienten zu denken, zum Beispiel Infektionen mit dem häufig auftretenden Staphylococcus aureus. Daher ist selbst heute noch die Schätzung der «Letalitätsrate» sehr schwierig; sie kann nur ungenau und in kontinuierlicher Entwicklung angegeben werden.

Jetzt, da wir uns alle mit dem Thema Impfung auf der Ebene der Verteilung, der Wirksamkeit und der Übertragungsverhinderung durch Geimpfte beschäftigen, sind auch Begriffe wie die «Herdenimmunität» in aller Munde, auch wenn nur wenige wirklich Kenntnis von ihr haben. Denn eigentlich haben wir noch eine lange Zeit vor uns und nur wenig ist bisher gewiss, darunter auch dies. Der erste Problempunkt betrifft die noch nicht vorhandene Sicherheit über die Virusübertragung durch Geimpfte (https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037). Das Konzept der Herdenimmunität wird häufig verwechselt mit dem Schutz eines Grossteils der Bevölkerung, aber wie es auch bei der Grippe und ihren jährlichen Impfstoffen der Fall ist, ist damit nicht gesagt, dass so ein Schutz gegen einen Virus aus der Familie der Coronaviren jemals erreicht werden kann. Das hängt von vielen heute noch unbekannten Faktoren ab, einige virologischer Natur, andere immunologischer und ökonomischer Natur. Im besten Fall, in dem der Impfstoff nicht nur vor der Krankheit schützt, sondern auch vor Infektion und Übertragung, ist – rein zahlentechnisch – das Ufer der Herdenimmunität letztlich immer noch weit weg, wenigstens Jahre, wenn es überhaupt je erreicht wird (Coronaviren mutieren sehr viel schneller als andere). Es müssten sich nicht nur 94 % der Bevölkerung impfen lassen, sondern es müsste dies auch in einem sehr kurzen Zeitraum geschehen, da wir nicht wissen, wie lange die neutralisierenden Antikörper im Körper bleiben; einige vermuten, dass dies nur wenige Monate der Fall ist (folglich müssten wir die Impfung mindestens zweimal im Jahr wiederholen).

Die Verwirrung rund um das Thema Herdenimmunität bei Covid-19 rührt vom mangelnden Wissen über Impfstoffe, von denen im Moment jedoch alle so alltäglich sprechen, als wäre die Immunologie, eines der komplexesten medizinischen Themen, eine linear verlaufende Geschichte. Die Geschichte der Impfung, sowohl bezogen auf die Herstellung als auch auf ihren Effekt für die Bevölkerung, ist sehr viel länger, komplexer und breiter gefächert.

Die Wirksamkeit von Impfstoffen bezogen auf die «Ausrottung» von Infektionskrankheiten beschränkt sich auf einige Impfstoffe gegen Viren mit wenigen Varianten, die über die Zeit stabil bleiben, und die eine Immunreaktion hervorrufen, die ein Leben lang anhält.

Ein Beispiel dafür ist die Pockenimpfung, vorangebracht von Edward Jenner im Jahr 1798, welche selbst auf einem dem Pockenerreger ähnlichen Virus basierte, dem bovinen Vacciniavirus. Der Erfolg der Impfung führte zur fast weltweiten Ausrottung der Pocken, da die entstehenden Antikörper (mit Auffrischungsimpfung) bis zu zehn Jahre schützen. Dennoch mussten wir bis 1977 geduldig sein, bevor die WHO endlich erklärte, dass die Pocken weltweit komplett ausgerottet wurden.

Es ist von grösster Bedeutung, Klarheit über den Sinn dieser «Impfung» zu schaffen und nicht bei der Bevölkerung die Erwartung zu wecken, dass ein «Ereignis» – die Impfung – diese Pandemie stoppt, weil dies nämlich den verhängnisvollen Effekt der «falschen Sicherheit» bei den Menschen hervorrufen könnte. Wer sich impfen lässt, kann sich nach beiden Dosen zunächst einmal «geschützt» fühlen, aber auch dann ist nicht sicher, dass eine in der Nähe befindliche ungeimpfte Person ebenfalls geschützt ist. Die Aufgabe der Zweitimpfung ist es, die erste Immunreaktion zu verstärken, und es ist entscheidend, diesen Schritt nicht zu verzögern. Es besteht sogar das Risiko, dass die zweite Dosis sinnlos werden kann, wenn dazwischen zu viel Zeit vergeht, da der der Stimulus zur Produktion von Antikörpern nachlassen könnte. Darüber hinaus könnte der Effekt der «falschen Sicherheit» verheerende Auswirkungen haben, wenn die Zirkulation des Virus wieder erstarkt, weil die geimpften Personen in ihrer Aufmerksamkeit und Präventionsachtung nachlässig werden.

Mittelfristig betrachtet ist die Annäherung an eine mögliche Herdenimmunität nicht die Zielsetzung, die mit den Impfstoffen erreicht werden soll. Die Impfung hat mit Sicherheit einen starken Einfluss auf die Absenkung der Infektionskurven und der Kurven der Todesfälle sowie auf die Letalitätsrate, vor allem, wenn man sie zuerst den Risikogruppen verabreicht. SARS-CoV-2 verursacht im Gegensatz zum ersten SARS jedoch auch viele asymptomatisch verlaufende Infektionen, weswegen es schwer vorstellbar scheint, dass man diesen Erreger komplett ausrottet. Wir müssen also wohl lernen, mit diesem Virus zu leben – solange bis er schliesslich endemisch geworden ist – und mit der Zeit werden wir auch immer schneller in der Lage sein, seine Krankheit zu diagnostizieren und zu behandeln. Jedoch im Moment ist alles, was wir tun können und auch sollten, die Präventionsregeln (Maske tragen, Abstand halten und Hände waschen) zu befolgen, auch nachdem man eine Impfung erhalten hat. Es handelt sich um die ersten mRNA-basierten Impfstoffe, die in grossem Umfang getestet werden, vor dieser Pandemie gab es keine solchen Impfstoffe. Parallel dazu muss auch die Forschung nach neuen wirksamen Therapien Fortschritte machen, um die Infizierten behandeln zu können.

Ist Big Data gleichzusetzen mit Big Information?

Wie bereits besprochen, ist die vollständige Kenntnis über epidemiologische Massnahmen inmitten einer Pandemie sehr schwierig, da sie entscheidend von der «Qualität der Daten» abhängt. Es ist auch nicht angebracht, dass Regierungen auf der Grundlage dieser Daten Richtlinien erlassen. Es ist eben die «Kultur der Daten», die im Moment völlig fehlt. Generell war das letzte Jahr vielmehr die Apotheose der «schlechten Information» als der Statistik. Hierin zeigt sich der wesentliche Unterschied zwischen «Daten» und «Informationen».

Ein Teil der vielen Unklarheiten rührt auch von dem seltsamen Vertrauen, das man in ein imaginäres «zentralisiertes informatikbasiertes System» hat, das am Ende des Tages Pandemie-Daten sammelt (berühmte Datenbanken mit elektronischen Patientenakten!), sogar zu genauen Uhrzeiten, um sie der Öffentlichkeit und den Behörden mitzuteilen, ein System, das in Wirklichkeit nirgendwo existiert. Die Verwendung des Begriffs «Informatik» war noch nie so unpassend wie heute, und sicherlich ist die Verwirrung auf unsere Verwendung des Wortes Informatik zurückzuführen (ein von Philippe Dreyfus im Jahr 1962 eingeführter Begriff, Zusammenfügung aus informat[ion] und [automat]ique). In Wahrheit ist nichts daran «automatisch», wenn man Daten in «Wissen» transferieren will, es erfordert hingegen vertieftes Zusammenwirken zwischen Mathematikern, Informatikern, Statistikern und Ärzten.

Demnach ist zu fragen, wie sehr Big Data wirklich bei der Bewältigung der Pandemie und der Erweiterung des Wissens über das Virus geholfen hat. Wie viele der mehr als 200.000 wissenschaftlichen Veröffentlichungen in Zeitschriften und Preprints in einem Jahr haben es wirklich geschafft, den Wissensstand über Covid-19 zu verbessern? Jemand murrt, «die mathematischen Modelle haben versagt». Aus den Augen aber verliert man bei dieser Aussage den Unterschied zwischen mathematischen Modellen und den Daten, die in den Modellen verwendet werden. Die Modelle dienen der «Vorhersehung» und werden in der modernen Biomedizin als unersetzbare Instrumente im Rahmen der Prävention betrachtet. Aber ihre Aufgabe ist es, verschiedene Variablen mit verschiedenen Methoden zu berechnen, um verschiedene Forschungsfragen zu beantworten. Zum Beispiel können wir die Anzahl der Infizierten anhand des berühmten R0-Wertes schätzen oder den berühmten R0-Wert anhand der Daten der Infizierten schätzen. Alles funktioniert, wenn die Krankheit bekannte Parameter hat, wie Prävalenz und Inzidenz. Diese sind aber nicht vollends bekannt, daher berücksichtigt der R0-Wert nur die Positiven und betrachtet die Übertragungswahrscheinlichkeit als konstant, unabhängig von der Bevölkerungsdichte der verschiedenen geografischen Gebiete.

Seit Langem lesen wir Wortschwalle über die Unzuverlässigkeit von Covid-19-Daten, dennoch werden uns jeden Tag riesige Datenmengen übermittelt, als ob diese «Quantität» zu einem unverständlichen Symbol für die «Transparenz» geworden wäre, die über die «Qualität» der Daten und ihren Informationsgehalt herrscht. Die Folgen werden noch viel symbolträchtiger und dramatischer, wenn unzuverlässige Daten die Grundlage von Publikationen in den wichtigsten und wegweisenden Fachzeitschriften der biomedizinischen Forschung werden.

Dies war zuletzt der Fall bei den grossen «Retractions» (zu Deutsch «Rücknahme») von zwei Publikationen über Covid-19 in zwei der grössten Zeitschriften der klinischen Wissenschaften, dem New England Journal of Medicine und The Lancet – ein beispielloses Ereignis.

In diesen beiden Publikationen wurden zwei sehr wichtige Aspekte bei der Behandlung von Covid-19 untersucht: Die Wirkung von blutdrucksenkenden Medikamenten und von Hydroxychloroquin auf das Risiko, an Covid-19 zu sterben. Die Artikel kamen zu sehr bedeutsamen Schlussfolgerungen, obwohl natürlich mit allerhand Vorbehaltshinweisen versehen, wie das so ist bei Studien, die auf Datenerhebungen unter Notfallbedingungen basieren. Der eine Artikel «rehabilitiert» die Antihypertensiva von der Vermutung, ein erhöhtes Sterberisiko für Covid-19-Patienten zu sein, der andere stellt den so hoch gepriesenen reduzierenden Effekt auf das Sterberisiko des bekannten Antimalariamittels Hydroxychloroquin infrage. Die Auswirkungen von Studien, die in diesen Zeitschriften veröffentlicht werden, sind oft von grosser Bedeutung, da sie die nachfolgende Forschung massgeblich beeinflussen. In diesem Fall waren die Folgen der Veröffentlichung in The Lancet vom 22. Mai jedoch besonders eklatant: Die WHO setzte «vorsorglich» klinische Untersuchungen zum Einsatz von Hydroxychloroquin aus, die mit ihren Partnern in mehreren Ländern liefen. Es waren beeindruckende, aber auch fragwürdige Studien, denn sie basierten auf Zehntausenden von Patienten (96.032 Fälle) und Daten aus über tausend Krankenhäusern in elf verschiedenen Ländern, die in einem Register von Surgisphere bereits am 15. März 2020 veröffentlicht wurden und eine unglaubliche Menge an Details zu soziodemografischen Faktoren, Komorbiditäten, Details zu Todeszeitpunkt und Todesursachen und Art der Behandlung enthielten. Kurz gesagt, der Datenbank-Traum eines jeden Klinikarztes, Epidemiologen und Medizinstatistikers, zu schön, um wahr zu sein. Vor allem zu dieser Zeit, am 15. März (dem Datum, das den Beginn der Datenerfassung markiert), als wir noch nicht wussten, was uns mit dem Covid-19-Virus erwartete, und als es sicherlich noch kein System auf der Welt gab, das in der Lage war, eine Datenerfassung zwischen elf Ländern mit diesem Detailgrad zu koordinieren. Das Ende der Geschichte ist bekannt: die Rücknahme des Artikels, nachdem die unter Druck stehenden Zeitschriften die Autoren um Vertiefung der Analyse baten und diese daraufhin erklärten, dass sie keine weiteren Details über die Quelle der Daten liefern könnten. Sie entschuldigen sich für die möglichen Unannehmlichkeiten, die durch ihre Veröffentlichungen verursacht wurden.

An dieser Stelle fragen wir uns: Mit welchem Mass an Gewissenhaftigkeit arbeiten Spitzenjournale in Zeiten einer Gesundheitskatastrophe, wenn sie die Autoren nicht einmal nach Garantien über die Herkunft der Daten fragen, «bevor» sie die Ergebnisse veröffentlichen? Wie kommt es, dass den Redakteuren des Journals und den Gutachtern (in der Regel mindestens drei) solche Aspekte nicht auffielen, die allzu offensichtlich und banal waren, sodass der Zweifel aufkam, ob es überhaupt eine Kontrolle gegeben hatte? Die Saat des Zweifels an der Reproduzierbarkeit der Wissenschaft war wieder einmal gesät und grassierte wie das Virus selbst, ein Thema, unter dem die wissenschaftliche Gemeinschaft sehr leidet und auf das der Economist bereits 2013 hinwies: «How Science Goes Wrong» («Wie die Wissenschaft Fehler begeht»). Dieser schwindelerregende Kaskadeneffekt, in den die wissenschaftliche Produktion fast unaufhaltsam gestürzt ist, muss unterbrochen werden.

Publikationen zählen nicht nach dem «Gewicht» des Einflussfaktors der Zeitschrift, in der sie veröffentlicht werden, sondern müssen nach dem Wissensstand bemessen werden, den sie «garantieren». Für die statistische Gemeinschaft scheint der Moment nicht mehr aufschiebbar zu sein, in dem wissenschaftliche Zeitschriften Kriterien zur Überprüfung der «Wissenschaftlichen Methode nach Galilei» einführen, um so die Ergebnisse und statistischen Analysen zu reproduzieren und zu replizieren, beides offenbar allzu oft das Resultat automatischer Ausgaben sehr leistungsfähiger Programme statt eingehender Diskussionen zwischen Statistikern (die leider immer seltener werden) und Wissenschaftlern, die für die Übersetzung von «vielen Daten» in «Wissen» entscheidend sind. Kurz, noch nie hat uns eine derart dramatische Erfahrung wie diese Pandemie daran erinnert, dass, wie Mark Twain sagte, Statistiken nicht benutzt werden sollten «wie ein Betrunkener einen Laternenpfahl benutzt: mehr als Stütze als zur Beleuchtung».

Literatur

Arjun, S. et al. (2020). Evaluating obesity paradox in covid 19: insights from a safety-net hospital in New York. Chest, 158(4), A302.

Cippà, P. E. et al. (2020). A data-driven approach to identify risk profiles and protective drugs in COVID-19. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(1), e2016877118.

Di Serio, C., Rinott, Y. & Scarsini, M. (2009). Simpson’s Paradox in survival models. Scandinavia Journal of Statistics, 36(3), 463–480.

Editors of the Lancet Group (2020). Learning from a retraction. The Lancet, 396(10257), P1056.

Félix-Medina, M. H. & Thompson, S. K. (2004). Combining Link-Tracing Sampling and Cluster Sampling to Estimate the Size of Hidden Populations. Journal of Official Statistics, 20, 19–38.

Guisado-Vasco, P. et al. (2020). Clinical characteristics and outcomes among hospitalized adults with severe COVID-19 admitted to a tertiary medical center and receiving antiviral, antimalarials, glucocorticoids, or immunomodulation with tocilizumab or cyclosporine: A retrospective observational study (COQUIMA cohort). EClinicalMedicine, 28, 100591.

Lewis, D. (2020). Where Covid Contact-Tracing Went Wrong. Nature, 588, 384–387.

Malthus, T. R. (1798). An Essay on the Principle of Population. Hrsg. v. A. Flew. London: Penguin.

Nishi, A. et al. (2020). Network interventions for managing the COVID-19 pandemic and sustaining economy. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(48), 30285–30294.

The «emotional» numbers of Covid-19

Abstract: In this article we offer a retrospective look at the last year’s pandemic, trying to consider the epidemiological phenomenon in its entirety. Starting with considerations about the unreliable nature of the statistical measures used to observe the phenomenon and monitor Covid-19, we try to understand to what extent the big data so innovative in the last decade are useful in healthcare and can be translated into knowledge. The phenomenon is framed both in a broader context of epidemics in general, and in terms of the implications for perceptions of high uncertainty about the future, especially in young people.

Keywords: pandemic, data-sharing, big data

Les figures « émotionnelles » de Covid-19

Résumé : Dans cet article, nous passerons en revue sur la pandémie de l’année passée et tenterons d’envisager le phénomène épidémiologique dans son ensemble. En partant de considérations sur le manque de fiabilité des mesures statistiques utilisées pour observer le phénomène et surveiller Covid-19, nous cherchons à comprendre dans quelle mesure les Big Data, si innovantes au cours de la dernière décennie, ont une réelle utilité au niveau de la santé et peuvent être facilement traduites en connaissances. Le phénomène est considéré à la fois dans un contexte plus large d’épidémies en général, et en termes d’implications de la perception d’une forte incertitude quant à l’avenir, en particulier chez les jeunes.

Mots clés : pandémie, partage de données, Big Data

Die Autorin

Clelia Di Serio, Lehrstuhlinhaberin für Medizinische Statistik und Epidemiologie an der Universität Vita-Salute San Raffaele (UNISR) und als ausserordentliche Professorin an der Fakultät für Biomedizinische Wissenschaften der Università Svizzera Italiana (USI), beschäftigt sich seit vielen Jahren mit reproduzierbarer Forschung in Psychologie und Medizin sowie mit der Untersuchung von Risikofaktoren bei Infektionskrankheiten und chronischen Erkrankungen. Seit 2016 ist sie Leiterin des Masterstudiengangs Cognitive Psychology in Health Communication. Seit 2021 ist sie Direktorin der universitären Graduiertenschule für Datenjournalismus an der UNISR.

Kontakt

Clelia Di Serio

CUSSB Via Olgettina 58

20132 Milano

E-Mail: clelia.di.serio@usi.ch