Gewaltfreie Hermeneutik der Identität

Eine Orientierungshilfe für Theorie und Praxis der Psychotherapie

Hamid Reza Yousefi

Psychotherapie-Wissenschaft 10 (1) 51–59 2020

www.psychotherapie-wissenschaft.info

https://doi.org/10.30820/1664-9583-2020-1-51

Zusammenfassung: Der Beitrag begreift sich als ein Versuch, das Konzept einer gewaltfreien Hermeneutik der Identität (GHI) in Anlehnung an die Psychotherapiewissenschaft (PTW) zu entwerfen, die hier als ein systemisch-systematisches Dach der kontextuellen Psychotherapie betrachtet wird. Der Ausdruck «kontextuell» bezeichnet hierbei die Berücksichtigung aller Einbettungen der Identität innerhalb der Kulturen der Völker auf Theorien der Psychotherapie. Es werden Gefahren aufgezeigt und ein Lösungsvorschlag formuliert, um Konflikte zwischen diesen Psychotherapie-Theorien (PT) dialogisch zu bewältigen. Die GHI betrachtet Selbstkonzepte als offene Ganzheiten mit unendlichen Prädikaten. Jede Form von Universalisierung oder Absolutsetzung der eigenen oder einer bestimmten PT soll dabei vermieden werden, um den Toleranz-Dialog zwischen solchen Theorien und ihrer psychotherapeutischen Praxis zu fördern. Dadurch entsteht ein offener Diskursraum, in dem unterschiedliche Positionen mit ihren jeweils eigenen Fragestellungen und Lösungsansätzen vertreten sind. Das methodische Vorgehen ist hermeneutisch-enzyklisch ausgerichtet, um eine umfassend-verstehende Betrachtung der PT zu ermöglichen.

Schlüsselwörter: Identität, Hermeneutik, Gewaltfreie Hermeneutik, Kontextuelle Psychotherapie, Psychotherapiewissenschaft

Worum geht es?

Eine Aufgabe der Psychotherapiewissenschaft (PTW) als wissenschaftliches Dach der von mir als «kontextuell» (Yousefi, 2019; i. D.) betrachteten Psychotherapie besteht darin, den Horizont ihres Begriffssystems zu erweitern, zu dem auch der Identitätsbegriff gehört. Im Folgenden wird nach diesem Vorverständnis das korrelative Verhältnis zwischen Identität und Psychotherapie-Theorien (PT) in mehreren aufeinander folgenden Schritten erörtert. Zunächst wird der Identitätsbegriff im Kontext der Vormoderne, Moderne und Postmoderne kurz geschildert, um seine mannigfaltige Verwendung und Bedeutung zu beschreiben. Es folgt eine kurze Typologie verschiedener Identitätskonzepte. Anschliessend wird das Konzept einer gewaltfreien Hermeneutik der Identität (GHI) vorgestellt und ihre Rolle für die Begegnung diverser PT analysiert, die die methodische Basis der PTW darstellt. Die PTW umfasst als neues trans- und multidisziplinäres Forschungsfeld weite Teile der Medizin, Psychologie, Pädagogik und Soziologie, Kultur- sowie Neurowissenschaften, die ihren jeweils eigenen Zugang zu dieser Disziplin pflegen. Sie integriert alle Ansätze zur Analyse und Therapie psychischer Erkrankungen und erleichtert durch Synergieeffekte die klinische Arbeit der PsychotherapeutInnen mit PatientInnen (ebd.). Abschliessend wird die Bedeutung der Identität für die Psychotherapie selbst anhand eines Fallbeispiels verdeutlicht.

Entwicklungsdreieck der Identität

Die Anfänge der Identitätsforschung in der Psychologie gehen auf William James (1842–1910) zurück, der zwischen «Ich» und «Mich» unterscheidet (James, 1920). Beide stehen in einem unmittelbaren Wechselverhältnis. Das Ich ist derjenige subjektive Teil des Selbst, der ordnet, interpretiert und handelt, während das Mich die jeweilige Vorstellung präsentiert, die der Mensch von sich selbst hat, wobei das Mich passiv bleibt.

Sigmund Freud (1856–1939) betrachtet im Kontext seiner Psychoanalyse den Zusammenhang mit Ich, Es und Über-Ich (Freud, 1923b). Verstärkt durch Arbeiten von George H. Mead (1863–1931), bezogen auf die Ich-Identität, und Erik H. Erikson (1902–1994), ist der Begriff «Identität» (Mead, 1983; Erikson, 1973) ein Kernanliegen der Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften (Greve, 2000), zumal das Ich bei Freud als schwache Instanz beschrieben wird.

Die Entwicklung der Identitätsfrage umfasst drei Bereiche: die Vormoderne, die von der Antike bis zur Übergangszeit im 16. Jahrhundert reicht, die Moderne vom 16. bis zum beginnenden 19. Jahrhundert und die Postmoderne, die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts markiert (Abels, 2017). In Vormoderne und Moderne wird Identität als weitgehend festes Gefüge verstanden (Willems & Hahn, 1999), während sie in der Postmoderne als Befreiung und völlige Emanzipation des Menschen, seines Selbst- und Weltverhältnisses gilt. Kenneth J. Gergen (*1934) spricht hier vom aufgeklärten, also dem romantischen und modernen sowie dem postmodernen Selbst (Gergen, 1996). Abbildung 1 visualisiert das Entwicklungsdreieck der Identität.

Abb. 1: Entwicklungsdreieck der Identität

In theologischen Lexika ist Identität als Selbigkeit vorgestellt, sodass «jedes nicht zugleich ein anderes, sondern nur es selbst sein kann» (Maliske, 1960, S. 604). Die Theologien der Völker sehen einen Zusammenhang zwischen Identität und der Frage: «Was ist der Mensch?» (Mensching, 1981), und setzen voraus, er müsse göttlichen Ursprungs sein.

In philosophischen Nachschlagewerken wird Identität ebenfalls im Sinne der Selbigkeit thematisiert. Es wird vom Kernbegriff der Identität als Identitätssystem gesprochen, dessen Aufgabe die «Depotenzierung des Ich, seine Deduktion aus der Natur und die Rückkehr zu einer absoluten Vernunft» (Sandkühler, 1976, S. 154) ist. Identität wird weiterhin als ontologisch-logisch und als Gleichheit zweier Sachverhalte betrachtet (Kolmer & Baumgartner, 2011, S. 1199).

Im soziologischen Kontext wird Identität als Bezeichnung für «das dauernde innere Sich-Selbst-Gleichsein» und die «Kontinuität des Selbsterlebens eines Individuums» verwendet, die durch «dauerhafte Übernahme bestimmter sozialer Rollen» hergestellt wird (Fuchs-Heinritz, 2011, S. 292; Korte & Schäfers, 2000).

Diese mannigfaltigen Verwendungen der Identität im Kontext der Kulturwissenschaften sind durch gewisse «Familienähnlichkeiten» verbunden (Straub, 2011, S. 316). Die Konzeption kollektiver Subjektivität im Verlauf der okzidentalen Tradition hat eine individuelle Selbstdeutung herausgebildet (Meyer-Drawe, 2011, S. 304). Mit der Innen- und Aussenperspektive von Zugehörigkeit und Mitgliedschaft in Verbindung mit der Identität bildet sich die soziale Konstruktion von Fremdheit durch Inklusion und Exklusion, wobei Ethnizität dominant ist (Leggewie, 2011, S. 277).

Die Analyse der Identität bezieht sich im Kontext der Psychologie auf die Frage, «wer man selbst oder wer jemand anderes» ist. Identität ist die Wahrnehmung der inneren Einheitlichkeit trotz äusserer, verändernder Umstände. Sie besitzt eine universale und eine kulturspezifische Ausprägung (Keupp, 2001, S. 244). Auch wird die biografische Entwicklung des Menschen fokussiert, die Identität in Abhängigkeit zu Alter, Geschlecht, politischem Interesse sowie beruflicher Qualifikation und persönlichem Werdegang verortet (Wirtz, 2017, S. 769).

Erikson übt mit seinem Begriff der «Ich-Identität» auf die Psychologie – das heisst nicht nur auf die Tiefenpsychologie – grossen Einfluss aus. Er analysiert den Begriff der Identität in den 1940er Jahren als «ein dauerndes inneres Sich-Selbst-Gleichsein» (Erikson, 1973, S. 124). Er gebraucht für den Übergang von Kindesalter zur Erwachsenen-Identität den Begriff «psychosoziales Moratorium». In diesem Stadium würden die geistigen Funktionen des Menschen und seine Geschlechtsreife retardiert, was mit der psychosozialen Intimität zusammenhänge. Identitätsprobleme, die im menschlichen Geisteshaushalt prägend seien, entwickelten sich in der Adoleszenz und gewännen in der gesamten Lebensspanne des Menschen an Schärfe und Dringlichkeit (ebd., S. 137).

Der Verlust des Identitätsgefühls zieht nach Erikson oft Wut oder prahlerischen Widerstand gegen Rollen nach sich, die dem Jugendlichen von seiner Umgebung als wünschenswert nahegelegt würden. Identität entstehe im Rahmen zwischenmenschlicher Interaktionen und Begegnungen wie auch aufgrund der Wandelbarkeit von Welt und der Existenz im Fluss der Zeit. Sie bilde sich nicht bei jedem gleich aus. Zwei Menschen aus ähnlicher Situation und sozialen Umfeldern können sich unterschiedlich entfalten, weil Resilienz, Persönlichkeitsstärke und Selbstbewusstsein unterschiedlich sind. Identitätsbildung funktioniert gemäss Erikson nach dem Kohärenzprinzip, das Identität als feste Grösse beschreibt (ebd., S. 163).

Zwischenbilanz

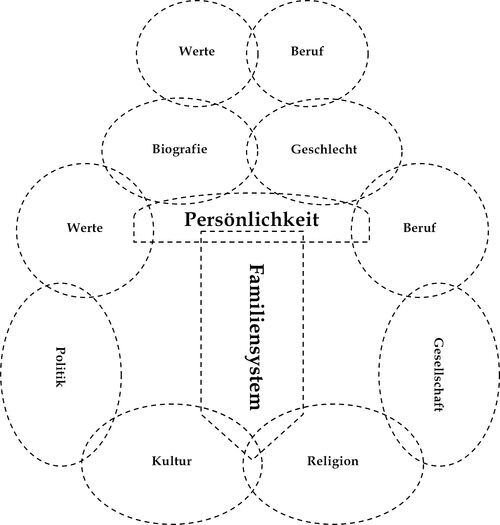

Die beschriebenen Ansätze diskutieren den Werdegang der Identität ausschliesslich aus europäisch-westlicher Perspektive. Was in der Fachliteratur kaum Erwähnung findet, sind aussereuropäische Identitätskonzepte. Das Heranziehen dieser Kulturkonzepte kann Auskunft darüber geben, wie Selbstbild und Selbstthematisierung in allen Kulturkontexten der Völker betrachtet werden. Sie können für alle PT und Psychotherapie-Schulen (PS) inner- und ausserhalb des Westens fruchtbar gemacht werden. Das weltkontextuelle Betrachten der Identitätskonzepte erweitern, wie das Hexagon zeigt (Abb. 2), den Horizont der PT und ihre psychotherapeutische Praxis.

- Die Identitätskonzepte der frühen Geschichte beschreiben die prähistorischen Fragen «wer der Mensch ist, woher er kommt und wo er hingehört».

- Primärmündliche Identitätskonzepte folgen diesem Erscheinungsbild und tradieren ihren Fortgang in mündlicher Überlieferung in weiten Teilen der afrikanischen Kulturkontexte.

- Morgenländische Identitätskonzepte beinhalten Entwicklungen seit dem Codex Hammurabi über Echnaton, Zarathustra, Judentum, Christentum und den Islam. Sie tragen das Erbe der griechischen Kultur in sich.

- Abendländische Identitätskonzepte stehen ebenfalls in der Tradition der griechischen Kulturgeschichte, die durch das Christentum diverse Entfaltungen in Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften erfahren hat. Auch die USA und Australien sind dem abendländischen Identitätskonzept zuzuordnen.

- Asiatische Identitätskonzepte mit Indien und China werden durch Buddhismus, Hinduismus und Konfuzianismus geprägt.

- Lateinamerikanische Identitätskonzepte mit animistischen Religionen sind in den Kulturen der indigenen Völker Nord- und Südamerikas verwurzelt und erfahren seit den spanischen Eroberungen christliche Prägungen.

Die Ausprägung von Identität ist, wie wir sehen, eingegliedert in Kultur, Religion und Gesellschaft (Mensching, 1968; Knoblauch, 2011), die für die individuelle oder kollektive Selbstbetrachtung ausschlaggebend sind. Dabei ist die Frage, was der Mensch ist, immer grundlegend für die Analyse der Frage, was Identität ist. Betrachten wir Identität als eine strukturierte Einheit, die totalitäre Züge annehmen kann, so besteht jederzeit die Gefahr, Gewalt nach Innen oder Aussen bzw. Selbst- und Fremdgefährdung zu erzeugen. Genozid, in welcher Form auch immer, ist eine Folge radikalisierter Identitätsbestrebungen (Friedli, 2017).

Identitätsfrage und die Psychotherapie

Die Frage nach der Identität lässt sich, wie erläutert, durch diverse Zugänge mit verschiedenen Akzentuierungen behandeln (Höfer & Keupp, 1997). Im Horizont dieser Vielfalt geht es nun um die Analyse der Fragen, was Identität ist, wie sie gebildet wird, was sie beinhaltet, worin ihre Notwendigkeit besteht und welche Gefahren sie birgt.

Identität bedeutet eine Einheit des Vielerlei, in der die Ich-Funktion im Menschen sowie sein Selbst- und Weltverhältnis sowohl durch kulturelle, religiöse und/oder gesellschaftliche Kontexteinflüsse bestimmt wird, als auch durch Geschlecht, Wertesysteme und Beruf. Die Frage nach Identität ist bei diesen Einflussfaktoren immer eine Beschäftigung mit dem individuellen Seelenleben des Menschen, die ihn verändern. Identität erfüllt in diesem Sinne eine Selbstdarstellungsfunktion, ermöglicht schnelle und präzise Orientierung, erleichtert Nähe und Distanz und kann jederzeit Abwehr erzeugen (Abb. 3).

Abb. 3: Einflussfaktoren von Identität

Identität ist dynamisch-veränderbar, weil die intrinsische Psychodynamik des Menschen im ständigen Werden begriffen ist und im Selbst- und Weltverhältnis des Menschen das ausmacht, was er ist und wer er in jedem Kontext sein möchte (Straub, 2000, S. 279). Identität ist eine «soziogene» Entität des Menschen, die sein Werden und Gewordensein bestimmt. Sie umfasst die Bewusstseinsfunktionen des Denkens, Fühlens, Empfindens und Intuierens (Jung, 1960, S. 471), die im psychischen System eines jeden Individuums verankert sind.

Identität ist als ein Vorstellungsinhalt im Haus des Seins vorhanden, der im Lauf der Primärsozialisation geweckt und entwickelt wird und sich ein Leben lang in Rollenerscheinungen transversal weiter entfaltet. Dies hängt, neben der Entwicklung eigener Persönlichkeit, mit Wirkfaktoren der Umwelt und Familie zusammen. Identitätsbildung erhält Konturen, wenn jeder die Handlungen anderer als Verhaltensmuster adaptiert und Liebe, Fürsorge oder Treue als Ich-Qualitäten verinnerlicht.

Das Selbstkonzept, das «als ‹Ich› auftritt, ist das Erinnerungsbild einer Identität, die auf sich selbst bezogen handelt, und es ist die gleiche Identität, die der Identität der anderen gegenüber handelt» (Mead, 1983, S. 242). Dies «ist ein gesellschaftlicher Prozess, der die gegenseitige Beeinflussung der Mitglieder der Gruppe, also das vorherige Bestehen der Gruppe selbst voraussetzt» (ebd., S. 207). Ich unterscheide einige zentrale Typen der Identität (Abb. 4).

Diese Typen verdeutlichen, dass Identität ein Aushandlungsprozess ist, der im Verlauf des Lebens immer neue Dimensionen hinzugewinnt. Zweifellos ist Identität eine unverzichtbare Grundlage, die der Mensch früh in seinem Leben erreichen kann und sollte. Einschneidende Erlebnisse besitzen das Potenzial, selbst Tiefenstrukturen der ansonsten festen Identität zu verändern, was durch die gestrichelten Linien im Schaubild (Abb. 4) verdeutlicht wird.

Ich-Identität ist Ausdruck der Unverwechselbarkeit der Persönlichkeit eines Individuums. Sie reguliert unsere emotionale Welt und ist für die Art und Weise unseres Denkens und unserer Umwelt- und Weltbeziehung bestimmend. Sie zu besitzen bedeutet, sich selbst zu erkennen und die Anderen zu verstehen (Vordermayer, 2012).

Wir-Identität bezieht sich auf den Zusammenschluss einer Volksgruppe oder einer Gemeinschaft, wobei die personale Identität in den Hintergrund tritt. Mit der kollektiven Identität fühlen sich Mitglieder vielschichtig verbunden (Assmann, 1992, S. 132).

Narrative Identität ist mit der «Wir-Identität» eng verbunden. Es geht um die Annahme, dass Menschen deshalb Geschichtenerzähler sind, um die eigene Wirklichkeit bzw. Antworten auf die Fragen: «Wer bin ich?», oder: «Wer bist Du?» zu finden (Kraus, 1996).

Geschlechteridentität ist eine besondere Form der Selbstwahrnehmung des Weiblichen, die sich zur männlichen Identität komplementär verhält. Die Betonung der Geschlechteridentität erweist sich als wichtig, um Benachteiligung, insbesondere von Frauen, bereits im Vorfeld auszuzuschliessen. Sie steht nicht notwendigerweise im Konflikt mit dem sozialen Geschlecht, das aufgrund bestimmter Rollenverteilungen im Alltag abweichen kann (Butler, 1991).

Identität im Übergang verweist auf die Situation des Menschen im postmodernen Zeitalter, in der er im «ständigen Übergang zwischen unterschiedlichen Lebensformen» ist. Nach diesem Konzept befindet sich alles, damit auch Identität, im Wandel (Welsch, 2017, S. 171; Gergen, 1996).

Multiple Identität kann als gelungene Sozialisierung im Rahmen der Identität im Übergang bezeichnet werden. Sie besagt, dass sich ein Individuum mehreren ethnischen und zivilen Gemeinschaften zugehörig fühlen kann. Hier werden die offenen Grenzen zwischen Identität und Rollen ersichtlich, die ein Mensch zeit seines Lebens spielt (Sennett, 1998). Diesem offenen Identitätsmodell steht das Konzept der geschlossenen Identität gegenüber, die nur eine bestimmte Form der ethnisch-kulturellen Identität akzeptiert, nämlich die eigene.

Mischidentität beschreibt den Zustand, Elemente diverser Kulturkontexte zu verinnerlichen und eine kosmopolitische Haltung einzunehmen. Mischidentitäten sind von Grenzüberschreitung und der Auflösung gefestigter Kernidentitäten geprägt (Hannover, 1997).

Nationale Identität ist charakteristisch für diejenigen Haltungen, nach denen jede Grenzüberschreitung oder Auflösung von Kernidentitäten vehement abgelehnt wird (Anderson, 2005, S. 15f.; Butler, 1991).

Diese mannigfaltigen Identitätskonzepte sind ebenfalls im Vergleich und Verständnis der Kulturkontexte von einer Diversität geprägt, die für alle PT, PS und ihre psychotherapeutische Praxis ausserordentlich wichtig sind. Sie tendieren zur Gewalt, wenn sie sich verabsolutieren und als mustergültig für alleinseligmachen und universal halten. Die im Begriff der «Identität» immanente Gewalt lässt sich am Theaterstück Andorra von Max Frisch (1911–1991) zeigen (Frisch, 1999): Die Tragik dieser Geschichte führt vor Augen, dass der Protagonist Andri zeit seines Lebens unter einer angenommenen falschen Identität leidet, die ihm von der Aussenwelt zugewiesen wird. Andris Tragik hebt ins Bewusstsein, dass Identität jederzeit Radikalisierung erfahren und allgemeine Gefährdung zur Folge haben kann.

Gewaltfreie Hermeneutik der Identität

Identität besteht aus einer Mischung von genetischen Anlagen und Einwirkungen des sozialen Umfeldes, wobei die Art und Weise des Denkens und Fühlens sowie Empfindens und Intuierens richtungsweisend für ihre Herausbildung ist. Eine Folge dieser Bewusstseinsfunktionen ist die Individualitätsentfaltung des Menschen, die jederzeit Radikalisierungstendenzen unterliegen und Konflikte nach sich ziehen kann (Schleichert, 1999).

Kognitive und emotionale Entwicklungen sind in Korrelation mit diesen Bewusstseinsfunktionen teils genetisch-biologisch, teils umweltbedingt. Eine konfliktreduzierende Methode auf der Grundlage wechselseitigen Verstehens kann dazu dienen, dass Identitätskonzepte sich dialogisch zueinander verhalten, die sich im «Normalfall» aufgrund ihres Selbst- und Weltverhältnisses nicht ertragen können. Die gewaltfreie Hermeneutik kann eine solche Methode sein.

Was ist Hermeneutik, was bedeutet gewaltfreie Hermeneutik der Identität, und welche Funktionen kann sie bei der konkreten Begegnung von Menschen erfüllen, die sich in unterschiedlichen sozialen Welten bewegen?

Hierzu sind insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert wichtige Konzepte der Hermeneutik als «Lehre des Verstehens» entwickelt worden. Adam Smith (1723–1790), Friedrich Schleiermacher (1768–1834), Wilhelm Dilthey (1833–1911) und Hans-Georg Gadamer (1900–2002) gehören einer Traditionslinie an, die sich systematisch mit der Frage nach der Hermeneutik als Lehre des Verstehens befasst, wobei Smith eine Theorie der sozialen Spiegelung entwickelt, die man als eine Weiterführung der traditionellen Hermeneutik betrachten kann.

Mit seinem Konzept der sozialen Spiegelung beschreibt Smith den Verstehensweg «vom Ich zum Du und zurück». AkteurInnen lernen sich selbst dadurch zu verstehen, indem sie lernen, sich immer aus der Perspektive anderer Akteure zu betrachten. Nach Smith können wir «unsere Empfindungen und Beweggründe» niemals

«überblicken, niemals können wir irgendein Urteil über sie fällen, sofern wir uns nicht gleichsam von unserem natürlichen Standort entfernen und sie gleichsam aus einem gewissen Abstand von uns selbst anzusehen trachten. Wir können dies aber auf keine andere Weise tun, als indem wir uns bestreben, sie mit den Augen anderer Leute zu betrachten» (Smith, 1994, S. 167).

Schleiermacher betrachtet Hermeneutik als «die Kunst des Verstehens» und eine Technik der richtigen Auslegung von Texten. Für ihn ist Verstehen-Wollen von Anfang bis Ende des Verfahrens grundlegend. Lasse das Verstehen-Wollen nach, so könnten Missverständnisse entstehen (Frank, 1977).

Dilthey erklärt das Wesen der Geisteswissenschaften und grenzt diese von den Naturwissenschaften ab. Die geistige Welt werde durch den objektiven Geist und die Kraft des Individuums bestimmt. Dilthey sieht immer den Sachverhalt und versucht, das Ganze mittels Empathie zu verstehen und verstehbar zu machen (Dilthey, 2013).

Nach Gadamer ist der Mensch kaum in der Lage, den Endzweck aller Sachverhalte aufzuklären. Für ein umfassendes Verstehen müsse der Betrachtende seinen Horizont verrücken können. Der historische Horizont erfahre eine Verschmelzung mit dem eigenen Horizont in Form eines offenen Prozesses (Gadamer, 1975), wobei eine völlige Aufklärung des zu Verstehenden kaum möglich sei.

Diese Ansätze machen deutlich, dass Verstehen alles ist. Ohne Verstehen ist keine Interpretation und/oder Analyse möglich. Sympathisch finde ich die Einsicht Gadamers, dass RezipientInnen nie zu einer völligen Aufklärung und Hermeneutik eines Sachverhaltes kommen können. Damit stellt Gadamer den oft erhobenen Anspruch, über die absolute Deutungshoheit zu verfügen, in ein neues Licht. Diese Erkenntnis kann für PTW fruchtbar gemacht werden, unter deren Dach PT sowie PS und deren psychotherapeutische Praxis stehen.

Die GHI gründet auf dieser Annahme und hebt hervor, dass auch andere PT Recht haben könnten. Methodisch vermeidet sie jede Form von kulturmonistischem Provinzialismus und verfährt enzyklisch-hermeneutisch, das heisst umfassend-verstehend. Gemeint ist, mit diesem pluralistischen Ansatz eine analytisch-experimentelle Hermeneutik als praktische Methode, um Theorien, Lösungen und Perspektiven aller PT und ihrer psychotherapeutischen Praxis systemisch-systematisch darzulegen und zu analysieren.

Gewalt geht nicht restlos in physischer Machtausübung, Fremdbeherrschung oder in struktureller Gewalt auf (Galtung, 1975), sondern besitzt starke theoretische Dimensionen. Sie lässt sich in soziokulturelle, politische, religiöse und nicht zuletzt wissenschaftliche Gewalt unterteilen, die wiederum theoretisch oder praktisch sein können. Bewusste Nicht-Berücksichtigung, Ausklammerung oder Marginalisierung von Personen oder Theorieansätzen beschreiben theoretische Gewalt. Werden diese Personen oder VertreterInnen solcher Theorien öffentlich angegriffen und verunglimpft, so liegt praktische Gewalt vor.

Gewaltfreiheit bedeutet bewusster Verzicht auf jede verdeckte oder explizite Machtausübung, Fremdbeherrschung oder Diskriminierung, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis, die die Berechtigung aller PT und ihre psychotherapeutische Praxis einschränken könnten. Die Notwendigkeit einer gewaltfreien Grundorientierung gründet darauf, dass zunehmend gemischte Identitäten oder Migrationsidentitäten entstehen, die für alle Konzepte der Psychotherapie eine Herausforderung darstellen.

Die GHI ist eine ideologiekritische Methode, alle Ansätze der Psychotherapie und Psychoanalyse als gleichberechtig zu betrachten, ohne diese stufentheoretisch zu behandeln. Die Akzeptanz von Kontextualität und Variabilität sind für die GHI tragend. Dazu gehört auch der theoretische wie praktische Verzicht auf jede Form von Selbstverabsolutierung und die Universalisierung des eigenen oder eines bestimmten Ansatzes. Jeder Wahrheitsanspruch vermag eine theoretisch und/oder praktische Gewalt von PT und ihrer psychotherapeutischen Praxis zu provozieren.

Die GHI ist nach diesem Vorverständnis eine ideologiekritische Antwort darauf, warum Kontexte zu beachten sind, in denen Identitäten gebildet werden. Die Annahme einer GHI benötigt die Bereitschaft zu gewaltfreiem Denken, Reden und Handeln sowie gewaltfreier Theorie und Praxis. Dies fördert den Abbau von Vorurteilen und abwegigen Vergleichstechniken, ermöglicht, dialogisch zu verfahren und verlangt, methodische Toleranz gegenüber Tendenzen zu üben, die der eigenen Theorie zuwiderlaufen.

Der GHI ist eine dialogsuchende Anschauung immanent. Sie nimmt den Konstruktivismus ernst, nach dem die oder der Einzelne eine eigene Repräsentation der Welt erschafft, und geht von einer dialogischen Ontologie des Menschseins aus. Sie vermeidet jede Form von Kultur- und Identitätsessenzialismus, der annimmt, Kulturen und Identitäten würden eine überdauernde Essenz aufweisen. Sie sucht bei allen PT und PS nach Überlappungen, ohne ihre Differenzen zu vernachlässigen. Die Festigkeit der eigenen Theoriebildung nach innen und ihre standpunktbewegliche Offenheit nach aussen macht das Wesen der GHI aus. Offenheit bedeutet nicht die Aufgabe der eigenen PT, sondern das Überführen der gewaltimmanenten Belehrungskultur in eine Lernkultur durch theoretischen wie praktischen Toleranz-Dialog.

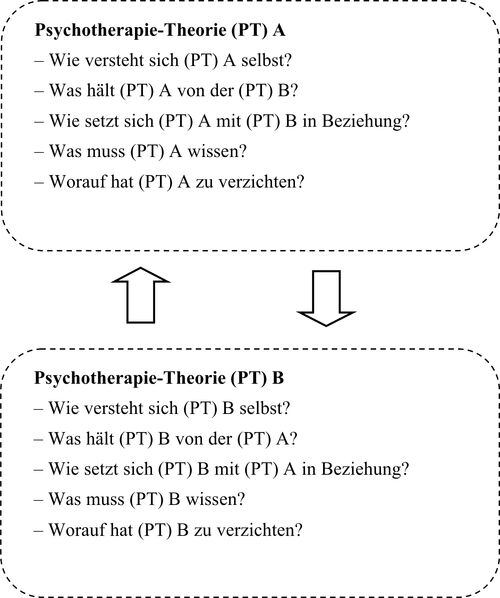

Die Praxis der GHI gründet sich in Anlehnung an diese Grundhaltung auf ein fünffaches Wechselverhältnis. Bei jeder Begegnung geht es um den Versuch zu fragen, wie sich bspw. die PT A versteht, was sie von PT B hält und wie sie sich mit ihr in Beziehung setzt. Diese Methode ist spiegelbildlich zu betrachten. PT B räumt PT A genauso die Möglichkeit ein, zu artikulieren, wie sie sich selbst begreift, was sie von PT B hält und auf welche Weise sie sich zu ihr in Bezug setzt. Abbildung 5 zeigt diesen Vorgang.

Abb. 5: Verstehensmethode

Eine solche spiegelbildliche Korrespondenz zwischen den PT A und PT B schafft eine flexible Grundlage, sich gegenseitig ohne vorausplanende Verwerfung wahrzunehmen. Hiermit wird die reziproke Spiegelung in eine komplementäre verwandelt und eine argumentative, wechselseitige Verständigung zwischen verschiedenen PT ermöglicht.

Ein Grund, warum Identitätsüberlappungen oder -konflikte zwischen PT, PS und ihrer therapeutischen Praxis entstehen können, mag vor allem in der intrinsischen Psychodynamik ihrer VertreterInnen und in den lebensgeschichtlichen Erfahrungen ihres Unbewussten liegen. Dies begründet, «dass der Mensch in sich und die Menschen untereinander wie auch miteinander vielfältig und vielfähig sind» (Guski-Leinwand, 2019, S. 26).

Die GHI ermöglicht ein multidisziplinäres Verfahren und trägt dieser Diversität Rechnung. Sie vermag ebenfalls Wahrnehmungsabwehr zu lockern, Identitätsbedrohungen zu vermeiden und radikalisierende Strukturen zu dialogisieren. Sie hilft auch, Vorurteile und Stereotype ideologiekritisch korrigieren zu lernen, die zumeist Diskriminierung sowie offene oder verdeckte Abwertung und Ablehnung provozieren können.

Die PTW nimmt eine Position der grundsätzliche Toleranzhaltung gegenüber allen PT, PS und ihrer psychotherapeutischen Praxis ein. Jedoch besteht bei allen PT wie auch der PTW selbst theoretisch wie praktisch jederzeit die Gefahr der Selbstverabsolutierung mit einem exklusivistischen Wahrheitsanspruch. Negative Machtausübung ist eine Art Gewalt mit theoretischem und praktischem Charakter, der sich bei derartigen Ansprüchen expliziert.

Die angewandte Verstehensmethode wird hier theoretisch wie praktisch ebenfalls gewalttätig sein können. Die Praxis einer ausschliessenden Verstehensmethode wird die GHI daran hindern, als Orientierungshilfe für Theorie und Praxis aller PT, PS und ihrer psychotherapeutischen Praxis zu gelten (Rieken, 2017).

In einer anderen Studie habe ich ein Psychotherapiekonzept entwickelt und begründet, nach dem in der Tiefe des Selbst eines jeden Menschen etwas liegt, das wir «Ur-Sehnsucht» nennen können (Yousefi, 2020; i. V.). Ur-Sehnsucht ist die eigentliche Antriebs- und Motivationsquelle sinnsuchenden Denkens und damit diejenige elementare Ur-Kraft, aus der alle Leidenschaften und jedes Begehren zur Sinn- und Selbstsuche und zum Weltverstehen hervorgehen. Sie ist der Ausdruck einer intrinsischen Funktion der Psyche.

Ur-Sehnsucht ist mit dem Beginn der Primärsozialisation Gefahren ausgesetzt. Unerwünschtheit in der Kindheit, traumatische Erlebnisse, verdrängte geschlechtliche Neigungen, familiäre oder sexualisierte Gewalt sowie problematische soziale Umwelt oder sonstige Erschütterungen im Leben können die Verschüttung dieser Ur-Sehnsucht begünstigen oder verursachen. Die GHI bietet sich in diesem Zusammenhang als methodisch offenes Konzept an, in dem die Persönlichkeit Betroffener, ihre Biografie, Motivation und ihre sozialen Umfeld-Einflüsse in die Behandlung integriert werden. Mit ihrem methodisch-offenen Verfahren schafft GHI ein differenziertes Verständnis, um das Unbewusste im Vergleich und Verständnis der Identitäten sowie deren Entwicklungen genauer zu erfassen.

Ein Fallbeispiel

Es gibt ethnische Gewohnheitsrechtsordnungen, bei denen eine strikte Endogamie herrscht. Dabei sind Eheschliessungen nur innerhalb der eigenen Volksgruppe erlaubt. Jeder Verstoss kann aufgrund der geschlossenen Identität Selbst- und/oder Fremdgefährdung nach sich ziehen. Das folgende Beispiel zeigt, dass keine PT und kein psychotherapeutisches Verfahren seine Augen vor dem Einfluss gewisser Gewohnheitsrechtsordnungen verschliessen darf.

Gül, eine junge Jesidin aus Anatolien, sucht eine Psychotherapeutin auf. Sie berichtet, sie sei bei einer Feier von einem nicht-jesidischen Jungen umarmend geküsst worden, was bei den Angehörigen Entsetzen ausgelöst hätte. Sie werde von ihrem Bruder unter Druck gesetzt, warum sie dies zugelassen habe, ob sie mit diesem Fremdling ein Verhältnis hätte. Die Ehre der Familie sei beschmutzt, weil alle wüssten, dass sie zur Ehe mit ihrem Cousin vorgesehen sei. Wenn er dies erführe, würde er die Braut töten.

Die Konsequenzen belasten Gül ausserordentlich. Sie ist stark traumatisiert, hat Albträume und träumt von einem Teufel mit einem grünen Kaftan, der ihr nach dem Leben trachtet. Dass der Teufel ihr im traditionellen Prophetenkleid erscheint, versetzt sie in Todesangst. Sie lebt in der Todesangst, einem Ehrenmord zum Opfer zu fallen, was Blutrache nach sich ziehen würde. Sie habe ihren Schmerz zunächst einem Psychiater anvertraut, der ihr Antidepressiva verordnet hätte, was allerdings nichts nütze.

Wie soll Gül behandelt werden? Was hat die Therapeutin zu wissen, worauf hat sie zu verzichten?

Die Psychotherapeutin wird bald feststellen können, dass die Beschäftigung mit dem Selenleben und dem Unbewussten der Patientin völlig neue Erfahrungshorizonte darstellt und neue Methoden oder gar Improvisation notwendig macht. Sie wird die Lebensgeschichte der Patientin auch in Rücksprache mit deren Familie eruieren und in Kontexte von Kultur, Religion und Gesellschaft der Patientin eintauchen müssen. Weiss die Psychotherapeutin über die archaische Wurzel der ungeschriebenen «Gewohnheitsrechtsordnung» Bescheid, so kann sie Güls Nöte besser verstehen und diese nicht als Kleinigkeit abtun, weil sie es für selbstverständlich hält, dass sich Männer und Frauen in der Öffentlichkeit küssen.

Eine kultur-, religions- und traditionsvernachlässigende PT mit ihrer therapeutischen Praxis unter dem Dach der PTW käme kaum zum Ziel (Peseschkian, 1993). Notwendig ist ein kontextangepasstes Psychotherapie-Konzept, nach dem alle Kulturelemente der Betroffenen grundlegend Berücksichtigung finden. Daher dürfte die Praxis geschlossener PT es schwer haben, solche KlientInnen angemessen zu behandeln. Dies setzt auch eine kultursensible PatientIn-TherapeutIn-Beziehung und damit eine kontextdiverse und flexible Migrationspsychotherapie voraus.

Die Psychotherapeutin hat ferner zu wissen, dass MigrantInnen keine homogene Gruppe darstellen und ihr Geschlecht, ihre Herkunft, ethnische und religiöse Zugehörigkeit sowie ihre Sprachkultur, kulturelle Nähe und Distanz stark variieren (Abdallah-Steinkopff, 2001). Dazu gehört auch das profunde Wissen der Therapeutin über Tabus und rituelle Gewohnheiten mit dem differenzierten Blick, dass nicht alle MigrantInnen religiös oder nicht religiös sind. Jede Vereinfachung, voreilige Identifizierung oder einseitige Generalisierung kann die Krankheitseinsicht und Therapiewilligkeit Güls auf Null reduzieren.

Ein solches Vorgehen würde den psychotherapeutischen Blick erheblich weiten und einen Zugang bieten, in die Lebenswelt Güls angemessen einzudringen. Die Lebenswelt der Psychotherapeutin hat hier nicht Güls Lebenswelt zur Voraussetzung. Wichtig ist, dass ihr Anliegen systemisch und uneingeschränkt ernst genommen wird, um die notwendige Vertrautheit für die Therapie zu erzeugen. Diese Offenheit ist die unverzichtbare Voraussetzung der PTW und einer jeden PT und psychotherapeutischen Tätigkeit.

Der Psychotherapeutin gelingt es nach langen Therapiesitzungen, gute Erfolge zu erzielen. Sie taucht in die vielfältige «Kultur» der JesidInnen ein und stellt fest, dass hier Welten aufeinandertreffen, die sie sehr genau studieren muss, um wirkungsvoll eingreifen zu können. Es nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch, bis es der Therapeutin gelingt, auch zu Güls Verwandten in Form von Einzel- und Gruppengesprächen Zugang zu finden. Nur eine einfühlsame und vertrauensvolle Therapeutin-Patientin-Beziehung hilft den beiden, gemeinsam über ein effektives Therapiekonzept nachzudenken, um aus der Lebenskrise herauszufinden.

Gül gelingt es letztlich, ihre Panikattacken schrittweise zu überwinden, ihre Traumata zu verarbeiten und ihre Existenzängste abzulegen. Auch die Albträume mit dem grün gekleideten Teufel verschwinden allmählich. Die Familie hat durch massive Interventionen und Überzeugungsarbeit der Psychotherapeutin ebenfalls eingesehen, dass derartige Gewohnheitsrechtsordnungen in der Regel psychische Erkrankungen oder physische Selbst- und Fremdgefährdung zur Folge haben können.

Literatur

Abdallah-Steinkopff, B. (2001). Arbeit mit traumatisierten Migrantinnen und Migranten. In T. Hegemann & R. Salman (Hrsg.), Transkulturelle Psychiatrie. Konzepte für die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen (S. 325–340). Bonn: Psychiatrie Verlag.

Abels, H. (2017). Identität. Über die Entstehung des Gedankens, dass der Mensch ein Individuum ist, den nicht leicht zu verwirklichenden Anspruch auf Individualität und Kompetenzen, Identität in einer riskanten Moderne zu finden und zu wahren. 3., aktual. u. erw. Aufl. Wiesbaden: Springer.

Anderson, B. (2005). Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts. Frankfurt/M: Campus.

Assmann, J. (1992). Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: C. H.Beck.

Butler, J. (1991). Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt/M: Suhrkamp.

Dilthey, W. (2013). Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Berlin: CreateSpace.

Erikson, E. H. (1973). Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze. Frankfurt/M: Suhrkamp.

Frank, M. (Hrsg.). (1977). Schleiermacher. Hermeneutik und Kritik. Frankfurt/M: Suhrkamp.

Freud, S. (1923b). Das Ich und das Es. GW XIII, 237–289.

Friedli, R. (2017). Der Faktor «Religion» auf politischen Konfliktfeldern. Eine Typik. In A. Warnecke & S. Reitmair-Juárez (Hrsg.), Um Gottes Willen? Die ambivalente Rolle von Religionen in Konflikten (S. 26–37). Stadtschlaining: ÖSFK.

Frisch, M. (1999). Andorra. Frankfurt/M: Suhrkamp.

Fuchs-Heinritz, W. (2011). Identität. In W. Fuchs-Heinritz at al. (Hrsg.), Lexikon zur Soziologie (S. 292–293). 5., überarb. Aufl. Wiesbaden: Springer.

Gadamer, H.-G. (1975). Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 4. Aufl. Tübingen: J. C. B. Mohr.

Galtung, J. (1975). Strukturelle Gewalt. Reinbek/H: Rowohlt.

Gergen, K. J. (1996). Das übersättigte Selbst. Identitätsprobleme im heutigen Leben. Heidelberg: Auer.

Greve, W. (2000). Die Psychologie des Selbst – Konturen eines Forschungsthemas. In ders. (Hrsg.), Psychologie des Selbst (S. 15–36). München: Beltz.

Guski-Leinwand, S. (2019). Diversität und psychologische Praxis – Dimensionen und Impulse. reportpsychologie, 44(6), 26.

Hannover, B. (1997). Das dynamische Selbst. Bern: Huber.

Höfer, R. & Keupp, H. (1997). Identitätsarbeit heute: Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung. Frankfurt/M: Suhrkamp.

James, W. (1920). The Principles of Psychology. Leipzig: Quelle & Meyer.

Jung, C. G. (1960). Psychologische Typen. GW VI. 10. Aufl. Zürich: Rascher-Verlag.

Keupp, H. (2001). Identität. In G. Wenninger (Hrsg.), Lexikon der Psychologie (S. 243–245). Heidelberg: Spektrum.

Knoblauch, H. (2011). Religion, Identität und Transzendenz. In F. Jaeger & B. Liebsch (Hrsg.). Handbuch der Kulturwissenschaften, Bd. 1: Paradigmen und Disziplinen (S. 349–363). Stattgart: J. B. Metzler.

Kolmer, P. & Baumgartner, H. M. (2011). Identität. In dies. (Hrsg.), Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Bd. 1 (S. 1199–1215). Freiburg/B: Karl Alber.

Korte, H. & Schäfers, B. (2000). Identität. In W. Fuchs-Heinritz at al. (Hrsg.), Lexikon zur Soziologie (S. 65–82). 5., erw. u. aktual. Aufl. Opladen: Leske + Budrich.

Kraus, W. (1996). Das erzählte Selbst. Die narrative Konstruktion von Identität in der Spätmoderne. Pfaffenweiler: Centaurus.

Leggewie, C. (2011). Zugehörigkeit und Mitgliedschaft. Die politische Kultur der Weltgesellschaft. In F. Jaeger & B. Liebsch (Hrsg.). Handbuch der Kulturwissenschaften, Bd. 1: Paradigmen und Disziplinen (S. 316–333). Stattgart: J. B. Metzler.

Maliske, F. (1960). Identität. In J. Höfer & K. Rahner (Hrsg.). Lexikon für Theologie und Kirche (S. 604–605). 2., völlig neubearb. Aufl. Freiburg/B: Herder.

Mead, G. H. (1983). Gesammelte Aufsätze, Bd. 1. Frankfurt/M: Suhrkamp.

Mensching, G. (1968). Soziologie der Religion. 2., neubearb. u. erw. Aufl. Bonn: Ludwig Röhrscheid.

Mensching, G. (1981). Die Weltreligionen. Darmstadt: C. A. Koch.

Meyer-Drawe, K. (2011). Subjektivität – Individuelle und kollektive Formen kultureller Selbstverhältnisse und Selbstdeutungen. In F. Jaeger & B. Liebsch (Hrsg.), Handbuch der Kulturwissenschaften, Bd. 1: Paradigmen und Disziplinen (S. 304–315). Stuttgart: J. B. Metzler.

Peseschkian, N. (1993). Psychosomatik und Positive Psychotherapie. Frankfurt/M: Fischer.

Rieken, B. (2017). Das Analogiedenken als Element einer psychodynamischen Psychotherapiewissenschaft. SFU Forschungssbulletin, 2, 1–11.

Sandkühler, H. J. (1976). Identität. In J. Ritter & K. Gründer. (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie (S. 153–157). Basel: Schwabe & Co.

Schleichert, H. (1999). Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Anleitung zum subversiven Denken. München: C. H.Beck.

Sennett, R. (1998). Der flexible Mensch. Berlin: Brill.

Smith, A. (1994). Theorie der ethischen Gefühle [hrsg. v. W. Eckstein]. Hamburg: Meiner.

Straub, J. (2000). Identität als psychologisches Deutungskonzept. In W. Greve (Hrsg.), Psychologie des Selbst (S. 279–301). München: Beltz.

Straub, J. (2011). Identität. In F. Jaeger & B. Liebsch (Hrsg.), Handbuch der Kulturwissenschaften, Bd. 1: Paradigmen und Disziplinen (S. 277–303). Stuttgart: J. B. Metzler.

Vordermayer, V. (2012). Identitätsfalle oder Weltbürgertum? Zur praktischen Grundlegung der Migranten-Identität. Wiesbaden: Springer.

Welsch, W. (2017). Ästhetisches Denken. 8., durchg. u. erg. Aufl. Stuttgart: Reclam.

Willems, H. & Hahn, A. (1999). Identität und Moderne. Frankfurt/M: Suhrkamp.

Wirtz, M. A. (Hrsg.) (2017). Identität. In ders. (Hrsg.), Dorsch – Lexikon der Psychologie (S. 769–773). Bern: Hogrefe.

Yousefi, H. R. (2019; i. D.). Psychotherapiewissenschaft im 21. Jahrhundert. Zur Notwendigkeit einer kontextuellen Psychotherapiepraxis. SFU Forschungsbulletin.

Yousefi, H. R. (2020; i. V.). Über die Wiedererweckung der Ur-Sehnsucht. Grundzüge des Avicenna-Modells der Suchttherapie. Münster: Waxmann.

Non-violent hermeneutics of identity. An orientation aid for the theory and practice of Psychotherapy

Abstract: The article sees itself as an attempt to develop the concept of a non-violent hermeneutics of identity (GHI) based on psychotherapy science, which is regarded here as a systemic-systematic roof of contextual psychotherapy. The term ›contextual‹ refers to the consideration of all embeddings of identity within the cultures of peoples on theories of psychotherapy. In the article, dangers are pointed out and a proposed solution is formulated in order to overcome conflicts between these Psychotherapy-Theories in dialogue. The non-violent hermeneutics of identity regards self-concepts as open wholenesses with infinite predicates. Any form of universalization or absoluteization of one’s own or a particular Psychotherapy-Theory should be avoided in order to promote the tolerance dialogue between such theories and their psychotherapeutic practice. This creates an open discourse space in which different positions are represented with their own questions and approaches to solutions. The methodological approach is hermeneutically and encyclically oriented in order to enable a comprehensive and comprehensible consideration of the question of Psychotherapy-Theories.

Key words: Identity, Hermeneutics, Non-violent Hermeneutics, Contextual Psychotherapy, Psychotherapy Science, Contextual Identity

Ermeneutica nonviolenta dell’identità. Un aiuto orientativo per la teoria e la pratica della psicoterapia

Riassunto: L’articolo si concepisce come un tentativo di elaborare il concetto di ermeneutica nonviolenta dell’identità (GHI) attenendosi alla psicoterapia scientifica (Psychotherapiewissenschaft, PTW), che è qui considerato un tetto sistemico-sistematico della psicoterapia contestuale. Il termine >contestuale< si riferisce alla considerazione di ogni inclusione dell’identità all’interno delle culture dei popoli sulle teorie della psicoterapia. Vengono indicati i pericoli e viene formulata una soluzione per superare i conflitti tra queste teorie della psicoterapia (PT) in modo dialogico. La GHI considera i concetti di sé come interi aperti con predicati infiniti. Qualsiasi forma di universalizzazione o assolutizzazione della propria o di una determinata PT dovrebbe essere evitata al fine di favorire il dialogo di tolleranza tra tali teorie e la loro pratica psicoterapeutica. Questo crea uno spazio di discussione aperto in cui diverse posizioni sono rappresentate con le proprie domande e soluzioni. La metodologia è ermeneutica-enciclica al fine di consentire una comprensione completa della PT.

Parole chiave: identità, ermeneutica, ermeneutica nonviolenta, psicoterapia contestuale, psicoterapia scientifica

Der Autor

Hamid Reza Yousefi, Prof. Dr., ist Professor für Interkulturelle Philosophie und Dialog der Religionen an der University of Religions and Denominations in Qom und Lehrbeauftragter der Universität Potsdam. Zudem ist er Gründungspräsident des Instituts zur Förderung der Interkulturalität e. V. in Trier. Seine Arbeitsfelder sind Theorien der Toleranz, Ethik, Hermeneutik und Psychologie der Kommunikation. Gegenwärtig habilitiert er sich an der Sigmund Freud PrivatUniversität in Wien mit dem Thema «Über die Wiedererweckung der Ur-Sehnsucht. Grundzüge des Avicenna-Modells der Suchttherapie».

Kontakt

Prof. Dr. Hamid Yousefi

Am Trimmelter Hof 178D-54296 Trier

E-Mail: Pddr.yousefi@gmail.com