Originalarbeit (Titelthema)

Rolf Stecker

Psychoonkologische Palliativtherapie im Akutkrankenhaus

Zusammenfassung: Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit den äußeren (Arbeitsbereich Akutkrankenhaus) und den inneren (Paradigmen, Werthaltungen) Bedingungen psychoonkologischer Therapie mit Patienten in palliativer Situation. Dabei wird auf die veränderten Werthaltungen eingegangen. Im Verlauf wird zuerst eine Darstellung der konkreten Versorgungssituation in einem Akutkrankenhaus der Maximalversorgung gegeben. Es erfolgt eine kurze Verknüpfung von palliativer und psychoonkologischer Therapie sowie deren Einbettung in die aktuelle wissenschaftliche Diskussion und die sich verändernden Paradigmen. Abschließend wird eine Konkretisierung dieser Paradigmen auf die konkrete Versorgungssituation von Patienten, Angehörigen und Pflegepersonal dargestellt.

Schlüsselwörter: Palliation, Palliativtherapie, Psychotherapie, Psychoonkologie, Akutkrankenhaus

Abstract: The present article deals with the external (acute care hospital setting) and internal (paradigms, values) conditions of psycho-oncological therapy with patients in palliative situations. The change of value systems over the years is discussed. At first a representation of the actual situation in an acute care hospital of maximum care is given. There is a brief linking of the topics “psycho-oncological treatment” and “palliative care”, then both are embedded into the current scientific debate and the steadily changing paradigms. Finally, a further elaboration of this paradigm to the actual supply situation of patients, families and caregivers is presented.

Key words: palliative care, palliative therapy, psychotherapy, psychooncology, general hospital.

1. Einleitung

Im Verlauf der letzten Jahre rückte die Versorgung von Patienten in der letzten Lebensphase zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Im Jahre 2007 erließ der Gemeinsame Bundesausschuss in Deutschland eine erste Richtlinie zur ambulanten Versorgung von Palliativpatienten. Diese Richtlinie wurde mehrfach revidiert und ist seit dem 25. Juni 2010 in ihrer aktuellen Fassung gültig (SAPV-RL, 2010). Die Grundlage dieser Richtlinie findet sich im §37b des SGB V. Inhalt dieser Richtlinien ist vor allem die Regelung der Versorgung todkranker Patienten in ihrer gewohnten Umgebung, also im ambulanten Setting.

Eine Aufsehen erregende Studie von Temel et al. (2010) verschiebt diesen Fokus auch auf den stationären Rahmen. Die zitierte Publikation untersucht die Auswirkungen früher palliativer Betreuung (acht Wochen nach Diagnosestellung) bei Patienten mit metastasiertem, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie sind zusammengefasst:

- Patienten mit früher palliativer Betreuung benötigten weniger aggressive Therapien,

- sie zeigten eine Verbesserung der Lebensqualität,

- sie wiesen geringer ausgeprägte psychiatrische Symptome auf, und

- sie zeigten eine Verlängerung der Überlebenszeit (8.9 Monate in der Kontroll- vs. 11,6 Monate in der Versuchsgruppe).

Eine Hinwendung von der fraglos notwendigen Verbesserung der ambulanten Palliativversorgung hin zu einer stationären Versorgung palliativ erkrankter Menschen scheint erforderlich und sinnvoll. Die stationäre Palliativversorgung Krebskranker in einem Akutkrankenhaus wird im vorliegenden Artikel beschrieben.

Palliativtherapie im Rahmen psychoonkologischer Betreuung von an Krebs betroffenen Patienten und deren Angehörigen stellt weniger eine Technik als vielmehr eine Haltung dar. Sie geschieht innerhalb konkreter Arbeitsbedingungen. Es ist deshalb unumgänglich, einführend sehr kurz einen Abriss über diesen Arbeitszusammenhang zu geben:

Im Institut für klinische Psychologie des Klinikum Herford sind zwei Psychologen mit der Betreuung des Bereiches Psychoonkologie betraut. Beide verfügen über eine psychoonkologische Fachweiterbildung (WPO – Weiterbildung Psychosoziale Onkologie). Zu den wichtigsten Aufgaben des Instituts gehört die Psychosoziale Betreuung von Krebspatienten und Angehörigen. Zu diesem Zweck wurde es im Jahre 1995 in Kooperation mit der Carina-Stiftung (damals SULO-Stiftung) gegründet. Seither gilt das Bemühen einer komplexen, evidenzbasierten Konzeptentwicklung im Bereich Psychoonkologie, wie sie erstmals als „Herforder Modell“ (Muthny et al., 1998), bzw. als Stationäre psychoonkologische Psychotherapie (Kusch & Stecker, 2005) publiziert wurden.

Darüber hinaus kümmert sich das IKP um psychosoziale Fort- und Weiterbildung von Ärzten und Pflegekräften und Therapeuten, sorgt für laufende Supervision der verschiedenen Klinikteams und forscht / publiziert in den Bereichen Psychoonkologie, medizinische Psychologie und Versorgungspsychologie.

Es handelt sich beim Klinikum Herford um eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) in ausschließlich kommunaler Trägerschaft. Es verfügt über 19 Fachabteilungen und Institute, davon bisher drei onkologische Fachzentren (Brustzentrum, Darmzentrum, onkologisches Zentrum).

Dieses Krankenhaus verfügte in 2009 über

- 712 Betten, es wurden

- 27.158 stationäre sowie

- ca. 58.000 ambulante Patienten betreut.

- 1.509 Mitarbeiter sind im KH beschäftigt,

- 7,14 Tage beträgt die durchschnittliche Verweildauer.

Damit steht es beispielhaft für einen großen Teil der deutschen Krankenhäuser, die dargestellten palliativen Ansätze sind deshalb leicht auf andere Kliniken dieser Art übertragbar.

2. Palliative Therapie im Akutkrankenhaus

Palliative Therapie in der Psychoonkologie sieht sich vor situativen Besonderheiten, die eine Arbeit mit diesen Patienten in wichtigen Punkten von denen anderer psychotherapeutischer Settings unterscheiden (Stecker & Kusch, 2005):

1. Das Fehlen einer obligaten prämorbiden psychischen Störung: Der Beginn einer psychotherapeutischen Beziehung setzt in der Regel ein gemeinsames Therapieziel voraus (z.B. Möller et al., 2011). Ziel und Beziehung definieren sich weitestgehend aus der vorliegenden psychischen Störung. Krebspatienten in palliativer Situation sind nicht primär psychisch erkrankt.

2. Die Notwendigkeit einer Psychotherapie definiert sich aus Art und Ausmaß bestimmter Störungsmuster, die oft in ihrer Ausprägung auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar erscheinen (z.B. Senf & Broda, 2011). Die palliative Lebens- und Krankheitssituation ist aber geprägt durch das Auftreten allgemein nachvollziehbarer schwerer Bedrohungen und Belastungen.

3. Auf die Rolle gemeinsamer Therapieziele wurde schon hingewiesen. Im Rahmen palliativer psychoonkologischer Arbeit zeigt sich immer wieder das Phänomen unterschiedlicher therapeutischer Ziele bzw. Zielprioritäten (Muthny et al. 1998). Während für Betroffene häufig auch in palliativer Situation das Primat der somatischen Therapie im Zentrum des Interesses steht, konzentrieren sich Psychologen, Ärzte oder Pflegekräfte vor allem auf die psychische Verarbeitung der somatischen Erkrankung. Aus der notwendigerweise vorzufindenden Interdisziplinarität ergeben sich zwangsläufig teils divergente Behandlungsziele. Während beispielsweise Arzt oder Psychologe das Ziel eines angemessenen Umgangs mit dem nahenden Tod fokussieren, sieht häufig der Patient konkrete Probleme der aktuellen Lebensführung im Vordergrund.

4. Viele Betroffene sehen sich während der palliativen Krankheitsphase häufig in einer ausweglosen Situation, die mit ihrem (mehr oder weniger gut akzeptierten) Tod enden wird. Eine solch ausweglose Situation bringt deshalb oft eine nur begrenzte Motivation zur Inanspruchnahme psychologischer Unterstützung mit sich.

5. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Betroffene, nicht zuletzt aufgrund ihres hohen Alters (ein sehr großer Teil der an Krebs betroffenen Patienten eines Akutkrankenhauses ist 70 Jahre alt und älter) unklare Vorstellungen von der Rolle und der Arbeitsweise von Psychotherapeuten haben.

6. Abschließend sei das Augenmerk auf einen grundlegenden Unterschied im therapeutischen Setting hingewiesen: Psychotherapeutische Arbeit im Akutkrankenhaus findet oft nicht in einem Sprechzimmer statt, sondern in einem Stationszimmer. Viele Akutkrankenhäuser verfügen nicht über spezialisierte Palliativzimmer. Im schlechtesten Falle stehen nicht einmal Einbettzimmer zur Verfügung. Die therapeutische Arbeit muss hier nicht nur dem betroffenen Patienten Rechnung tragen, sondern auch ggf. anwesenden Mitpatienten. Sollten alle im Patientenzimmer Anwesenden bettlägerig sein, so ist die Auswahl und die Aufbereitung der anfallenden Gesprächsthemen manchmal heikel.

3. Psychoonkologische Palliativtherapie

Psychoonkologische Palliativbehandlung ist zuerst einmal Psychoonkologie. Das Bundesministerium für Gesundheit definiert PO in seinem Zielepapier (BMG, 2010) wie folgt:

„Psychoonkologie bzw. Psychosoziale Onkologie als wissenschaftliches Fachgebiet befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen psychologischen und sozialen Variablen und Krebserkrankungen sowie deren Folgen. Psychoonkologische Versorgung umfasst gestufte psychosoziale und psychotherapeutische Interventionen für Krebskranke und ihre Angehörigen. Psychosoziale Versorgung beinhaltet insbesondere Information, Beratung, Psychoedukation, Krisenintervention und supportive Begleitung. Psychotherapeutische Versorgung beinhaltet insbesondere Diagnostik, Krisenintervention und psychotherapeutische Behandlung von Patienten mit ausgeprägten psychischen Beeinträchtigungen oder komorbiden psychischen Störungen.“

Ergänzend kann noch angeführt werden, dass psychoonkologische Therapien in der Regel nicht nur interdisziplinär, sondern auch schulenübergreifend sein sollten (Stecker & Kusch, 2005).

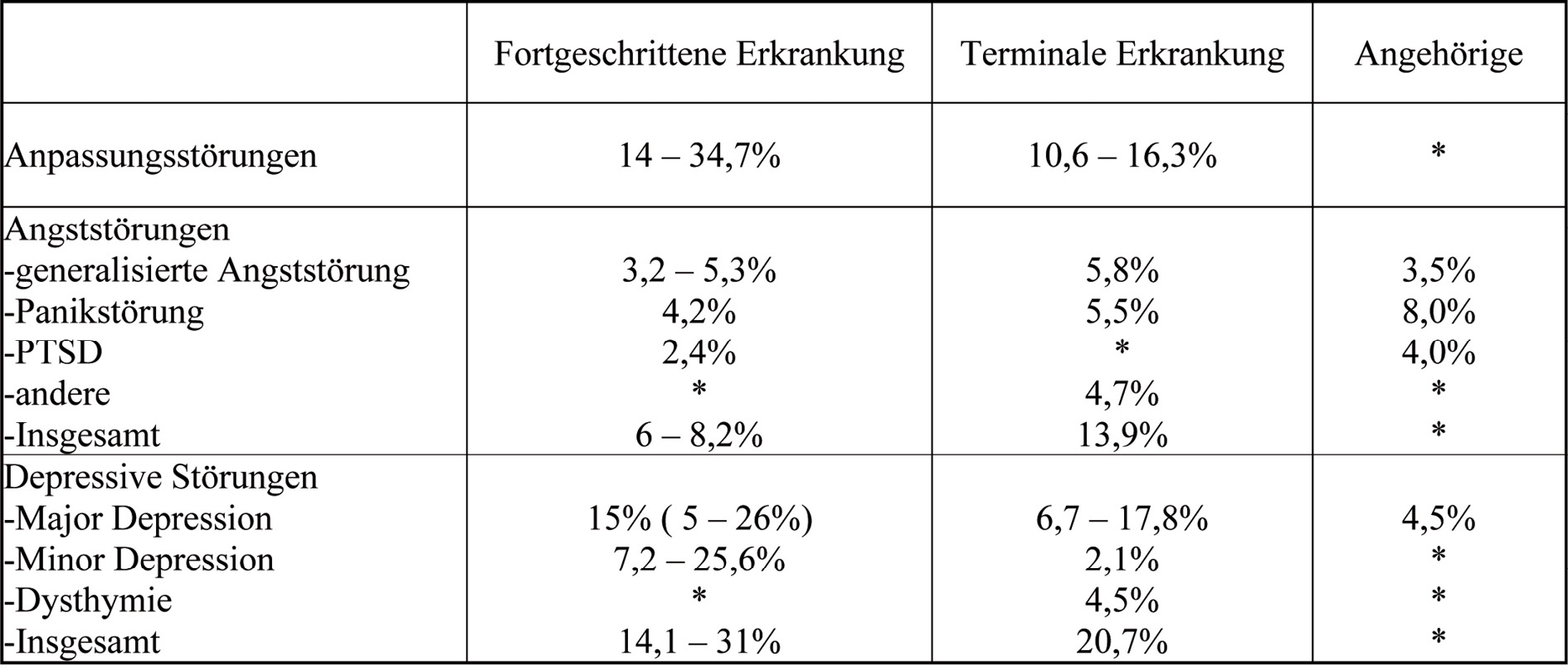

Die Rolle psychoonkologischer Ansätze wird in der Literatur umfassend diskutiert (siehe z.B. Tschuschke, 2011). Die Prävalenz psychischer Symptome bei Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung, die allein den Einsatz palliativ-psychoonkologischer Ansätze rechtfertigt, wird z.B. in einer Metaanalyse von Miovic & Block (2007) dargestellt.

Tabelle 1: Prävalenz psychischer Symptome bei Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung (Miovic & Block, 2007)

Nahezu jeder dritte Patient mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung sowie jeder fünfte Patient in der terminalen Phase der Erkrankung (die nicht mit der palliativen Phase gleichzusetzen ist – diese beginnt häufig schon viel früher) weist relevante depressive Störungen auf. Beinahe jeder zwölfte Betroffene in einer fortgeschrittenen und jeder achte Erkrankte in der terminalen Phase zeigt Symptome einer psychiatrisch relevanten Angststörung. Noch ausgeprägter ist das Ausmaß der relevanten Anpassungsstörungen. Hier schildert jeder dritte Patient solche Symptome. Auch die Angehörigen Erkrankter reagieren mit psychiatrisch relevanten Symptommustern. Die Notwendigkeit psychosozialer Betreuung durch ausgebildete Psychotherapeuten scheint deshalb evident.

4. Paradigmen

Der Begriff „Palliativtherapie“ bzw. „Palliation“ ist in seiner Definition unscharf. Deshalb wird hier ein kurzer Überblick über die zurzeit gängigen Paradigmen und deren Wechsel in den letzten Jahren gegeben:

Die Internet-Enzyklopädie „Wikipedia“ bietet die folgende Definition:

„Palliation (Linderung, aus lat. ‚pallium‘ (Mantel) bzw. ‚palliare‘ (mit einem Mantel umhüllen, verbergen) bezeichnet allgemein eine medizinische Maßnahme, deren primäres Ziel nicht der Erhalt, die Gesundung oder die Wiederherstellung der normalen Körperfunktion, sondern deren bestmögliche Anpassung an die gegebenen physiologischen und psychologischen Verhältnisse ist, ohne gegen den zugrundeliegenden Defekt oder die zugrundeliegende Erkrankung selbst zu wirken. Die Abgrenzungen können dabei aufgrund unterschiedlicher Betrachtungen und Zielsetzungen unscharf sein.“

Die Definition der Fachverbände sieht anders aus. Hier beispielsweise die Definition der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (2003):

„Unter palliativer Therapie werden die Behandlungen verstanden, die das Leben verlängern können und auch die Lebensqualität verbessern sollen, wenn keine kurative (heilende) Therapie mehr möglich ist. In der Onkologie wird hier vor allem der Einsatz tumorspezifischer Behandlungen (Chemotherapie, Strahlentherapie, Hormontherapie, Operation) bei nicht mehr heilbaren Erkrankungen verstanden.“

Fokus liegt hier auf der medizinischen Behandlung unheilbarer onkologischer Erkrankungen. Anpassungen an psychische Problembereiche spielen noch keine Rolle.

Zu den wichtigsten deutschsprachigen Lehrbüchern für Palliativmedizin gehört das von Aulbert und Zech (1997). Die Autoren bieten folgende Definition an:

„Palliativmedizin umhüllt und schützt den Patienten (lat. Pallium = Mantel). Beim kurativen Therapieansatz wird das Wohlbefinden des Patienten dem Ziel, die Krankheit zu heilen (lat. curare = heilen), untergeordnet, und es werden ihm therapiebedingte Einschränkungen der Lebensqualität und zum Teil erhebliche Nebenwirkungen zugemutet. Als oberstes Ziel in der palliativmedizinischen Versorgung soll dagegen eine möglichst hohe Funktionsfähigkeit und Lebenszufriedenheit des Patienten erhalten werden, wenn keine Heilung mehr möglich ist.

….Palliativmedizin bejaht das Leben und sieht das Sterben als einen normalen Prozess an.

….Palliativmedizin stellt die Linderung von Schmerzen und anderen Beschwerden in den Vordergrund, integriert die psychischen und spirituellen Bedürfnisse und bietet ein System der Unterstützung an, damit das Leben der Patienten bis zum Tod so aktiv wie möglich sein kann. Die Palliativmedizin bietet der Familie während der Erkrankung des Patienten und in der Trauerphase Unterstützung an.“

Hier werden weitergehende Aspekte palliativer Therapie verdeutlicht – Funktionalität, Lebensqualität und -zufriedenheit, Unterstützung bei Tod und Trauer. Der Endpunkt palliativen Handelns ist deutlich herausgearbeitet: Der Sterbeprozess und der Tod des Patienten. Eine solch weitgehende Beschreibung der Arbeitsbereiche wurde bereits viel früher, nämlich 1967 durch C. Saunders, gegeben (Clark, 2002), damals allerdings im Arbeitsfeld der Hospizbetreuung. Aulbert und Zech stellen mit ihrer Definition die Trennung von Palliative Care und Hospice Care in Frage und stoßen damit eine neue, bis dato lang überfällige Diskussion an.

Die Weltgesundheitsorganisation hat sich im Verlauf der Zeit immer wieder mit der Palliativbetreuung auseinandergesetzt. Im Jahre 1990 veröffentlicht die WHO folgende Beschreibung:

„Palliativmedizin kümmert sich um Patienten mit aktiver, progredienter, weit fortgeschrittener Erkrankung, für die die Prognose begrenzt ist und der Schwerpunkt der Behandlung auf der Lebensqualität liegt.“

Dieser Arbeitsansatz stellt den zur damaligen Zeit herrschenden Begriff als minimal consense dar. Eine weitergehende Festlegung stellt die WHO erst zwölf Jahre später, 2002, vor. Hier zeigt sich ein sehr viel weiter umfassender Begriff, der psychosoziale und spirituelle Bereiche explizit einschließt:

„Palliativmedizin ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Angehörigen, die mit Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen, und zwar durch Vorbeugen und Linderung von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art.“

Auf die Antwort nach der Frage, wer denn eigentlich palliative Therapie, in welchem Setting auch immer, erbringen soll, will sich lange Zeit niemand so recht festlegen. Natürlich stehen implizit die ärztlichen Leistungserbringer im Vordergrund. Erst die im Laufe der Zeit einsetzende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Belastungs- und Störungsmustern, die palliativ Erkrankte aufweisen (z.B. Miovic & Block, 2007, Koch et al., 2006, Kusch & Stecker, 2005), zwingt zur Erweiterung der bisher einseitigen Festlegung. Eine erste Festlegung für den deutschsprachigen Raum geben Husebø und Klaschik (1997) in der damals 4. Auflage ihres Lehrbuchs zur Palliativmedizin:

„Ein in der Palliativmedizin erfahrenes Team (Arzt, Krankenschwester, Krankenpfleger, Seelsorger, Physiotherapeut) bietet seine Kenntnisse und Erfahrungen in der Schmerztherapie, Symptomkontrolle, ganzheitlichen Pflege und psychosozialen Begleitung den Allgemeinstationen eines Krankenhauses an.“

Bemerkenswert ist, dass einem Physiotherapeuten mehr Expertise im Bereich psychosozialer Betreuung zugestanden wird als psychosozialen Fachkräften.

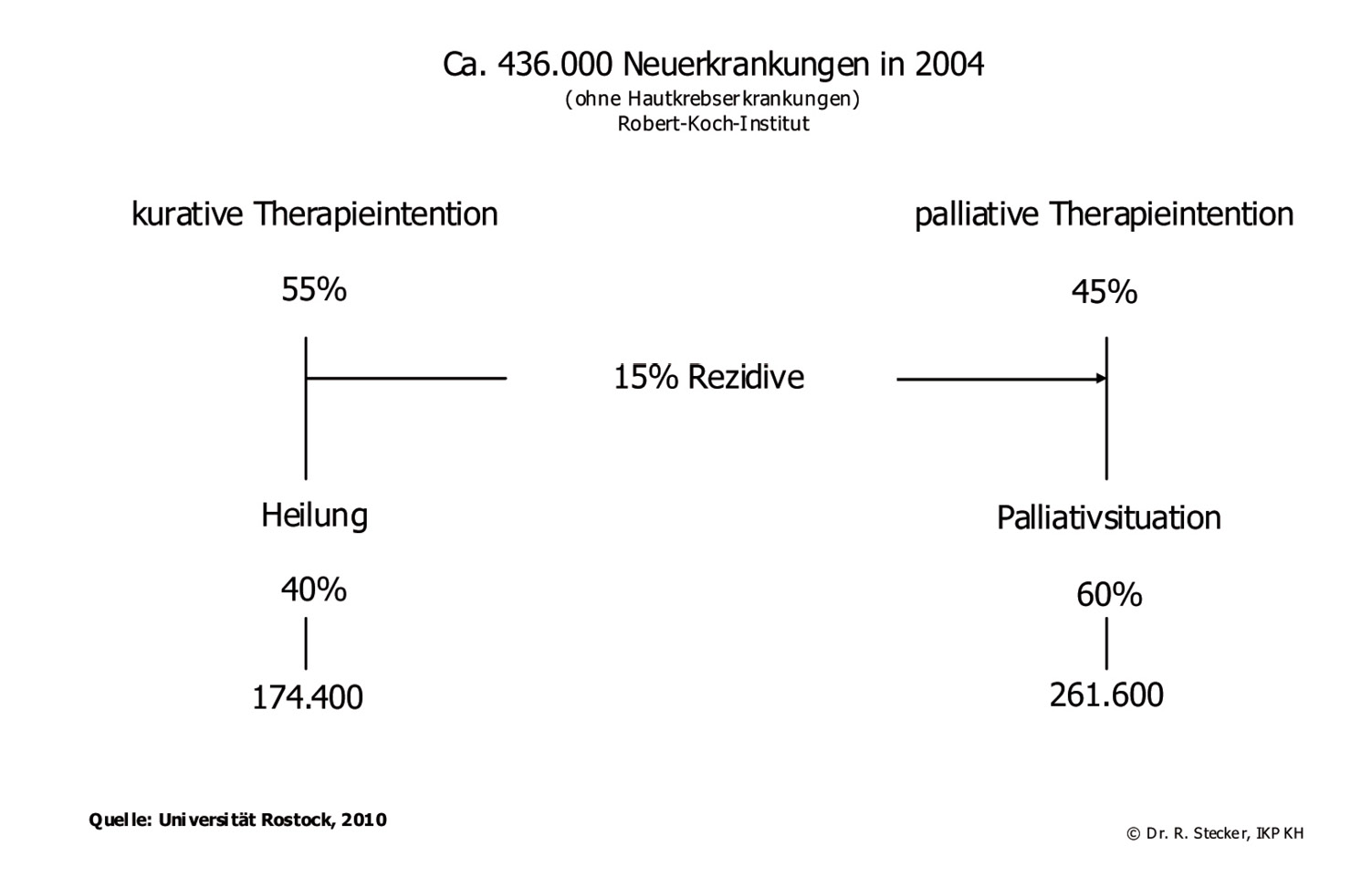

Die aufgeführten Definitionen geben vor allem eines wieder: Eine mehr oder weniger umfassende Einschätzung der Probleme, mit denen Krebserkrankte und deren Familien konfrontiert sind. Wie viele Patienten im Verlaufe eines Jahres in Deutschland in palliativer Intention behandelt werden, ergibt sich nach Einschätzung der Universität Rostock und des Robert-Koch-Instituts. Für das Jahr 2004 zählt das Deutsche Krebsregister 436.000 Neuerkrankungen. Daraus ergibt sich folgende Verteilung:

Abbildung 1: Jährliche Inzidenz der palliativ erkrankten Krebspatienten

Bei einer Zahl von mehr als 260.000 palliativ erkrankten Patienten muss weiterhin für ein gut funktionierendes Netzwerk, sowohl im stationären wie auch im ambulanten Rahmen, gesorgt werden.

5. Methoden und Ansätze im Rahmen palliativ-psychoonkologischer Therapie

In der Einleitung wurde darauf hingewiesen, dass psychoonkologische Arbeit mit Patienten in palliativer Situation schulenübergreifend erfolgen sollte. Im Folgenden wird dieser Verweis konkretisiert. Die verschiedenen Arbeitsansätze finden ihre Wurzeln in den verschiedenen psychotherapeutischen Schulen wie der Psychoanalyse, der Gesprächspsychotherapie und der Verhaltenstherapie.

5.1. Emotionsorientierte Ansätze

Die konkrete Arbeit basiert auf der Situation, die Schwerkranke erleben. Deren Erfahrungen sind häufig geprägt von Verlust und Beeinträchtigung. Körperliche Einschränkungen nach medizinischen Eingriffen wie Chemo- oder Strahlentherapie, aber auch nach der Anlage künstlicher Körperausgänge bzw. künstlicher Zugänge oder Stomata erfordern ständig neue Anpassungen. Schmerzen, Angst, Abhängigkeit durch den Verlust der Funktionalität führen häufig zu massiven emotionalen Reaktionen, Wut, Ärger, Verzweiflung, Scham. Alle interventiven Ansätze müssen diesem Erleben Rechnung tragen. In der Literatur finden sich eine Vielzahl emotionsorientierter Ansätze (z.B. Koch et al., 2006). Im Rahmen der konkreten Arbeit bietet sich als Arbeitsgrundlage die Gesprächspsychotherapie (z.B. Biermann-Rathjen et al., 2003) an. Bereits 1978 haben Koch und Schmeling das „Aktive Zuhören“ als Technik für alle an der palliativen Arbeit beteiligten Berufsgruppen vorgeschlagen. Die wichtigsten Aspekte dieses Verfahrens sind

- Empathie, einfühlendes Verstehen,

- Unbedingte Wertschätzung, alles, was beim Patienten wahrgenommen wird, seine Emotionen, seine Erfahrungen, seine Werthaltungen sollten als solche akzeptiert werden. Auf eigene Bewertung wird verzichtet.

- Kongruenz (Echtheit), das heißt, dass Arzt, Pflegekraft oder Psychologe im Kontakt mit dem Patienten authentisch und nicht etwa unecht oder gekünstelt sein sollen.

Diese Grundhaltung beinhaltet einige wichtige Vorteile: So kann der Betroffene vor allem seine emotionale Situation ansprechen. Das führt in aller Regel zu deutlichen Entlastungen des Patienten.

Den Behandlern erlaubt diese Haltung, sich zurückzunehmen. Nicht die ärztlich / pflegerische / psychosoziale Problematik steht im Vordergrund, sondern ausschließlich die beim Patienten wahrgenommene.

Das Aktive Zuhören ist als Technik zur Gesprächsführung mit allen Beteiligten geeignet, den Patienten, den Angehörigen und den Behandlern. Im Verlauf wird noch einmal konkreter darauf eingegangen.

5.2. Bindungstheoretische Ansätze

Es ist jedoch zu beachten, dass kognitive und emotionale Prozesse auf das Engste miteinander verknüpft sind (z.B. Damasio, 2000). Das Einbeziehen der konkreten emotionalen Situation des Patienten spielt auch bei zunächst vordergründig primär kognitiven Prozessen eine Rolle, beispielsweise beim Wissenstransfer vom Arzt zum Patienten (wie z.B. bei einem Aufklärungsgespräch). Eine Analyse der Bindungsmuster ist dabei hilfreich. Köhler (2002) weist darauf hin, dass das dem Menschen angeborene Bindungsmuster bei Bedrohung und Gefahr aktiviert wird. Der Betroffene sucht Schutz bei einer Bindungsperson. Die Qualität der Bindung verändert sich in Abhängigkeit vom Bindungserleben, besonders von der subjektiv erlebten Sicherheit im Zugriff auf die wichtigsten Bezugspersonen. Das auf diese Weise erworbene Muster stabilisiert sich früh und bleibt stabil bis ins Erwachsenenalter.

Die wichtigsten Bindungsmuster und deren Auswirkungen auf das konkrete Handeln und Erleben sind:

1. Sichere Bindungsmuster

ermöglichen Reflexions- und Integrationsfähigkeit positiver wie negativer Erlebnisse im Erwachsenenalter

2. Unsicher-distanzierte Bindungsmuster

erzeugen oft Kontrollverlustangst, ausgeprägtes Bemühen um Unabhängigkeit z.T. problematische Adherence, Affektkontrolle, -armut.

3. Unsicher-ambivalente Bindungsmuster

zeigen sich häufig in Affektreicher Selbstpräsenz, Selbstdarstellung; Affekte werden wenig reguliert bzw. sind schwer regulierbar.

4. Desorganisierte Bindungsmuster

bedingen in der Folge Inkongruenz, Manieriertheit, Affektinstabilität.

Als Fazit lässt sich sagen, dass sichere Bindungsmuster die Wahrscheinlichkeit für eine günstige Verarbeitung von Belastungen erhöhen.

5.3. Psychotraumatologische Ansätze

Die Belastungen, die sich aus einer Krebsdiagnose und den damit verbundenen medizinischen Therapien einerseits und den antizipierten Implikationen und Konsequenzen andererseits ergeben, werden von den Betroffenen oft traumatisch erlebt. Der Begriff „Trauma“ trifft in der Tat den Kern des Problems. Um Missverständnisse über die Begrifflichkeit zu vermeiden, werden im Folgenden zwei Definitionen vorgestellt.

ICD-10 definiert ein Trauma als

„ein belastendes Ereignis, also eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung… (kurz oder lang anhaltend), die bei fast jedem tiefe Verzweiflung hervorrufen würde.“(Dilling et al., 2000)

Im Lehrbuch für Psychotraumatologie wird ein Trauma beschrieben als

„…ein Ereignis, das das Selbst- und Weltverständnis des Betroffenen erschüttert und Gefühle absoluter Hilflosigkeit, Ohnmacht und der Bedrohung der physischen und psychischen Existenz auslöst.“(Fischer & Riedesser, 1998).

Die Betroffenen zeigen häufig die folgende Symptomatik:

- Erinnerungsdruck mit beharrlicher Wiederbelebung des traumatischen Ereignisses, meist in Form von Albträumen und Flashbacks (bezogen bspw. auf OPs, Bestrahlungen oder auch die Situation der Diagnoseeröffnung.)

- Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind. (Im Extremfall kann das zum Abbruch von Kontakten zu Ärzten oder zum Abbruch unterstützender, entlastender Behandlungsansätze führen.)

- Chronische Übererregung, Hypervigilanz, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen.

Es besteht, so ist das Fazit, eine deutliche Relevanz für die medizinische und psychologische Therapie, selbst dann, wenn nur ein kleiner Teil der Betroffenen alle Symptome einer manifesten Posttraumatischen Belastungsstörung aufweist. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass jeder dritte Betroffene mit fortgeschrittener Symptomatik und jeder fünfte Patient in der terminalen Phase einer Krebserkrankung eine relevante Anpassungsstörung aufweist.

6. Psychoonkologische Palliativtherapie im Akutkrankenhaus

Die Konkretisierung der theoretischen Ansätze zeigt sich in der faktischen Arbeit mit allen an der palliativen Behandlung beteiligten Personengruppen

- mit dem Patienten,

- mit den Angehörigen,

- mit dem medizinischen Personal.

Die verschiedenen Gruppen zeigen häufig ähnliche, nicht jedoch gleiche Problembereiche. Die Arbeit mit den jeweils Betroffenen verlangt deshalb unterschiedliche therapeutische Prinzipien.

6.1. Psychoonkologische Palliativtherapie mit dem Patienten

Der wichtigste, am häufigsten genannte Problembereich ist Angst:

- Angst vor physischem Leiden, vor Schmerzen

- Angst vor Kontrollverlust

- Angst vor Sterben und Tod

- Angst vor den sozialen Konsequenzen

Manchmal führt die subjektiv erlebte Angst die Betroffenen dazu, eine Bitte nach Sterbehilfe auszusprechen. In aller Regel zeigt sich aber, dass die meisten Betroffenen nicht tot sein wollen, sondern auf die konkrete Art nicht leben mögen.

Robert Twycross, Weggefährte von Dame Cicely Saunders, greift dieses Phänomen auf. 1995 schreibt er:

„Bei der Bitte eines Menschen um aktive Sterbehilfe überlege ich immer, was ich falsch gemacht habe oder an richtiger Hilfe versäumt habe. Bessere Hilfe war immer möglich.“

Weitere wichtige Problembereiche in der psychoonkologischen Palliativbetreuung der Patienten sind:

- Verlust des Selbstbildes (bei häufig erheblichen körperlichen Veränderungen)

- Verlust der persönlichen Integrität und Intimität

- Verlust der Autonomie

- Verlust der Handlungs- und Leistungsfähigkeit

- Abwehr

- Familiäre- oder Eheprobleme treten besonders deutlich zutage

- Lebensbilanz

- Schuldgefühle

- Trauer

- Sinnhaltigkeit / Spiritualität

- Angst vor sozialem Abstieg

- Angst, die Bedingungen für die Familie nicht ausreichend gesichert zu haben

Es ergibt sich aus der vorliegenden Problematik vor allem ein leitendes psychotherapeutisches Prinzip: Beziehungsbildung. Eine stabile, tragfähige Beziehung ist am leichtesten durch zugewandte Offenheit und Authentizität zu erreichen. Ein Kernsatz kann sein: Begleitung statt Behandlung!

Stein Husebø schreibt dazu:

„Was der Sterbende mehr als alles braucht, ist, dass wir Verständnis und Respekt für seine Person aufbringen. Vielleicht sollten wir weniger mit den Sterbenden über Tod und Traurigkeit reden, und stattdessen unendlich mehr tun, damit sie an das Leben erinnert werden.“

6.2. Psychoonkologische Palliativtherapie mit Angehörigen

Die Arbeit mit Angehörigen unterscheidet sich oft deutlich von der mit den Patienten selbst. Die Angehörigen schildern ähnliche Probleme, die Bewertung unterscheidet sich aber deutlich.

Die wichtigsten Problembereiche für die Angehörigen sind:

- Umgang mit Sterben und Tod

- Unsicherheit, Angst vor falscher Behandlung (Ansprache) des Patienten

- Angst vor dem Eintritt der Sterbephase und möglicher Abwesenheit (oder Anwesenheit) in diesem Augenblick

- Angst, zu versagen oder nicht genügend Kraft zu haben

- Erschrecken über die eigenen Ambivalenzen („Hoffentlich muss er – muss ich – nicht solange leiden“; „Vielleicht geschieht ja doch noch ein Wunder?!“)

- Rückschau (häufig Schuldgefühle, Wut, Enttäuschung)

- vorweggenommene Trauer

- Angst vor sozialem Abstieg

- Angst vor Alleinbleiben mit der Restfamilie

Aus der veränderten Perspektive ergeben sich andere leitende psychotherapeutische Prinzipien: Als wichtigste seien hier genannt:

- Vertrauensbildung

- Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit

- Wiederherstellung des Selbstvertrauens

- Vermittlung von Sicherheit

- Informationsvermittlung

- Ressourcenorientierung.

Die Wiedererlangung der Handlungsfähigkeit steht für Angehörige auch deshalb im Vordergrund, weil sie häufig schon früh wahrnehmen, dass sie zurückbleiben werden, und damit die Pflicht für die alltägliche Lebensführung auf ihren Schultern lastet.

6.3. Psychoonkologische Palliativtherapie mit dem Behandlungsteam

Die Belastung für das Behandlungsteam ist schwerwiegend und resultiert aus:

- der ständigen Konfrontation mit der Endlichkeit des eigenen Lebens

- einer stets erlebten Hilflosigkeit angesichts des fremden Leidens

- der Notwendigkeit andauernder Reflektion des eigenen Handelns

- der Notwendigkeit andauernder Reflektion der eigenen Emotionen

- dem Umgang mit krisenhaften Entwicklungen (sowohl beim Patienten als auch bei sich selbst).

Als Konsequenz aus dieser Belastung resultiert letztlich nur ein leitendes psychotherapeutisches Prinzip:

- Ressourcenorientierung.

Der achtsame Umgang mit den eigenen Ressourcen allein stellt sicher, dass eine psychisch hoch belastete Arbeit auf Dauer ohne schwerwiegende negative psychische Konsequenzen angeboten werden kann.

Dazu schreibt R. Verres:

„Jeder von uns kann dazu beitragen, dass Krankheit nicht ein unerwünschter Betriebsunfall im Leben eines Menschen wird und Sterben eine Panne, sondern ein würdevoller Abschluss einer einmaligen Geschichte.“

Autor

Dr. phil. Rolf Stecker, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Studium der Psychologie in Marburg, Promotion in Landau, Therapieausbildungen: Verhaltenstherapie, Gesprächspsychotherapie, Hypnotherapie, Weiterbildung Psychosoziale Onkologie

Leiter des Instituts für klinische Psychologie des Klinikum Herford, Schwerpunkte: Psychoonkologie, Versorgungspsychologie, Versorgungsforschung, medizinische Psychologie, Palliativversorgung, Fort- und Weiterbildung.

Korrespondenz

Dr. phil. Rolf Stecker

Institut für klinische Psychologie

Klinikum Herford

Schwarzenmoorstr. 70

32049 Herford

E-Mail: rolf.stecker@klinikum-herford.de

Literatur

Aulbert E., Zech D. (1997): Lehrbuch der Palliativmedizin. Schattauer, Stuttgart.

Biermann-Rathjen E., Eckert J., Schwarz H.J. (2003): Gesprächspsychotherapie – Verändern durch Verstehen. 9. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart.

BMG Bundesministerium für Gesundheit (2010): Nationaler Krebsplan – Zielepapier. In:

Clark D. (2002): Cicely Saunders: Founder of the Hospice Movement: Selected Letters 1959-1999. Oxford University Press.

Damasio A. (2000): Ich fühle, also bin ich. List, München.

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (2003): AG Begriffsdefinition. In: Zeitschrift für Palliativmedizin, 4, 95 - 99. Thieme-Verlag, Stuttgart.

Dilling H., Mombour W., Schmidt M.H. (2000): Internationale Klassifikation Psychischer Störungen ICD. Kapitel V (F).

4. Auflage. Huber, Bern.

Fischer G., Riedesser P. (1998): Lehrbuch der Psychotraumatologie. Reinhard VTB, München.

Gemeinsamer Bundesausschuss gb-a (2010): Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Verordnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-Richtlinie / SAPV-RL). Quelle: http://www.g-ba.de/downloads/62-492-437/SAPV-RL_2010-04-15.pdf

Hildebrandt G., Kuhnt Th. (2010): Strahlentherapie: Grundlage bei klinischen Indikationen.

Husebø S., Klaschik E. (1997): Palliativmedizin. Springer, Berlin.

Koch U., Schmeling C. (1978): Umgang mit Sterbenden – ein Lernprogramm für Ärzte, Medizinstudenten und Krankenschwestern. In: Zeitschrift für Medizinische Psychologie, 4, 81 - 93.

Koch U., Lang K., Mehnert A., Schmeling-Kludas C. (Hrsg.) (2006): Die Begleitung schwer kranker und sterbender Menschen – Grundlagen und Anwendungshilfen für Berufsgruppen in der Palliativversorgung. Schattauer, Stuttgart.

Köhler L. (2002): Erwartungen an eine klinische Bindungsforschung aus Sicht der Psychoanalyse. In: Strauß, B., Buchheim, A., Kächele, H. (Hrsg.): Klinische Bindungsforschung – Theorien, Methoden, Ergebnisse. Schattauer, Stuttgart.

Kusch M., Stecker R. (2005): Die psychoonkologische Psychotherapie (1).In: Forum Psychotherapeutische Praxis, Juni 2005, Vol. 5, No. 1, 15 - 33, Hogrefe Verlag, Göttingen.

Miovic M., Block S., (2007): Psychiatric Disorders in Advanced Cancer.In: Cancer, 110 (8), 1665 - 1676.

Möller H.J., Laux G., Kapfhammer H.P. (2011): Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. 4. Auflage. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

Muthny F.A. et al. (1998): Psychoonkologie – Bedarf, Maßnahmen und Wirkung am Beispiel des „Herforder Modells“. Pabst Science Publishers, Lengerich.

Robert Koch-Institut (2010): Krebs in Deutschland 2005 / 2006 – Häufigkeiten und Trends.

Senf M., Broda M. (2011): Praxis der Psychotherapie. Ein integratives Lehrbuch. 5. Auflage. Verlag Georg Thieme, Stuttgart.

Stecker R.,Kusch M.: (2005): Die psychoonkologische Psychotherapie (2). In: Forum Psychotherapeutische Praxis, September 2005, Vol. 5, No. 2, 72 - 83, Hogrefe Verlag, Göttingen.

Teme, J.S., Greer J.A., Muzikansky A., Gallaghe, E.R., Sonal A., Jackson V.A., Dahlin C.M., Blinderman C.D., Jacobsen J., Pirl W.F., Billings J.A., Lynch T.J. (2010): Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. In: New England Journal of Medicine, 363, S. 733 - 742.

Tschuschke V. (2011): Psychoonkologie – Psychologische Aspekte der Entstehung und Bewältigung von Krebs. Schattauer, Stuttgart.

Twycross R. (1995): Symptom Management in Advanced Cancer. Radcliffe Medical Press, Oxford.

Verres R. (1993): Lebenskunst und Überlebenskunst im Krankenhaus - eine Aufgabe nicht nur für Patienten. In: Hamburger Ärzteblatt 47 (1993), 145 - 151.

Weltgesundheitsorganisation WHO (1990):

http://www.lifeproject.org/Definitions%20of%20palliative%20care%20from%20other%20sources.pdf

Weltgesundheitsorganisation WHO (2002): http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/