Originalarbeit (Titelthema)

Franz Eidenbenz

Therapie von Online-Sucht – systemisches Phasenmodell

Zusammenfassung: Online-Sucht wird unter anderem als Kommunikations-, Beziehungs- oder Bindungsstörung verstanden, bei der sich Jugendliche aufgrund von innerfamiliären Kommunikationsproblemen und ungelöster Konflikte, hinter den Bildschirm zurückziehen. Die Familie wird als Kerngruppe gesehen, in der neue Modelle von Handlungsmustern und konstruktiven Konfliktlösungsmöglichkeiten erarbeitet werden können. Dementsprechend wird ein systemisches Phasenmodell für die Therapie vorgeschlagen bei dem das Umfeld als Ressource genutzt wird. Der Therapieprozess wird anhand von vier Phasen beschrieben: Initialphase, Motivationsphase, Vertiefungsphase, Stabilisierungs- und Abschlussphase.

Schlüsselwörter: Internetsucht, Pathologischer Internetgebrauch, Online-Sucht, Game-Sucht, Familientherapie, Systemtherapie, Internetsucht und Therapie

Abstract: Therapy for Online Addiction – a Systemic Phase Model

On-line addiction can amongst others, be understood as a communication, relationship or bonding disturbance whereby young persons on the basis of intra-familial communication problems and unresolved conflicts, hide behind the computer screen. The family is seen as the core group in the new behavioural treatment models and as the place where constructive conflict resolution possibilities can be worked on. Accordingly a Systemic Phase Model is suggested for therapy where the environment can be used as a resource. The therapy process is described in terms of four phases: Initial Start-up Phase, Motivation Phase, an Exploratory phase, a Stabilization and Final Phase.

Key words: Internet Addiction, Online-Addiction, Game-Addiction, Systemic Therapy, Family Therapy, Systemic Treatment

Technische Innovationen haben in der Kulturgeschichte schon öfter gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Neuorientierungen nach sich gezogen. Allerdings bleibt uns diesmal weniger Zeit als je zuvor, um die neuen, faszinierenden Möglichkeiten konstruktiv in unser Leben zu integrieren, denn die Dynamik in der Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien, die unsere Lebensrealität grundlegend verändern ist enorm.

Die technologisch-kommunikative Autonomie der @-Generation überfordert darum oft nicht nur die Angehörigen dieser Generation, sondern vor allem deren Eltern, verfügen diese doch über vergleichsweise wenig Selbsterfahrung und Fachkompetenz. Eltern sind heute mehr denn je herausgefordert, Kindern und Jugendlichen Grenzen zu setzen, um sie, entsprechend ihrer emotionalen Entwicklung, vor virtueller Überflutung oder gar Schädigung zu schützen. Dabei sind Sorgfalt, Dialogbereitschaft und sachgerechte Bestimmtheit zielführende Erziehungskompetenzen.

Online- und Offline-Kommunikation

Das Internet schafft virtuelle Räume, die als eigene Welten betrachtet werden können, in denen unterschiedliche Regeln gelten. Vor allem durch die zunehmende mobile Nutzung werden Online- und Offlinewelten zunehmend verknüpft. Die Folge ist eine gegenseitige Durchdringung, durch welche eine Unterscheidung immer schwieriger wird. Ein exzessiver Nutzer äusserte mir gegenüber, dass er in der realen Welt gelegentlich die „Rückgängig machen“- Funktion vermisse. Für das Verständnis und die Behandlung von Online-Süchtigen ist die Kenntnis der verschiedenen kommunikativen Rahmenbedingungen eine wichtige Voraussetzung.

Grundsätzlich ist die Face-to-Face-Kommunikation im Vergleich zur virtuellen Kommunikation persönlicher und die Identitäten sind bestimmt. Sie ist verbindlicher und darüber hinaus mit sinnlicher Wahrnehmung verknüpft (Eidenbenz, 2004). Screen-to-Screen-Kommunikation schafft verschiedene Grade der Anonymität sowie wählbare Identitäten oder Identitätsanteile. Menschen sind im virtuellen Modus weniger zurückhaltend, drücken sich ungehemmter aus und fühlen sich weniger verletzlich. Dieses Phänomen wird von Suler (2004) als „Disinhibition-Effekt“ bezeichnet. Das Experimentieren mit virtuellen Identitäten auf der Suche nach der eigenen Identität gehört zur Normalentwicklung von Jugendlichen.

Komplementäre – kompensatorische Nutzung

Da bei Jugendlichen das für die Selbstkontrolle und die Selbstdisziplin wichtige Frontalhirn noch nicht ausgereift ist, brauchen sie in ihrem Umfeld klare Strukturen. Angemessene äussere und innere Strukturen gelten als Schutzfaktoren und schaffen gute Voraussetzungen für eine Internetnutzung, die zu einer Bereicherung und Erweiterung der realen Lebenserfahrung führt. In diesem Fall sprechen wir von einer komplementären Nutzung. Beim unten stehenden Bild, das einen jungen, behinderten Mann zeigt, kann man trotz wöchentlich achtzig im Online-Game „Star Wars Galaxy“ verbrachten Stunden von komplementärer Nutzung sprechen. Dies, weil die Begegnungen im virtuellen Raum seinen Erfahrungsbereich erweitern und nicht reale Kontakte ersetzen.

Abbildung 1: „Alter Ego: Avatars and their Creators” (R. Cooper, 2007)

Im Gegensatz dazu zeigt das folgende Bild einen jungen Mann, der 55 Stunden pro Woche kompensatorisch das Game „EverQuest“ spielte und in diesem Sinn als süchtig einzustufen ist. Selber meint er: „Ich möchte Respekt von Menschen im Game und jemand sein in der EverQuest-Welt. Aber es kostet mich viel. Alles andere in meinem Leben leidet darunter – mein Sozialleben, die Schule und sogar die Gesundheit“ (R. Cooper, 2007).

Abbildung 2: „Alter Ego: Avatars and their Creators” (R. Cooper, 2007)

Gerne verwende ich den Begriff „Online-Sucht“, der auch vom Schweizer Fachverband Sucht empfohlen wird, da „online“ einen wesentlichen Aspekt des abhängigen Verhaltens ausdrückt – nämlich die riskante Faszination immer am Puls der Zeit und verbunden mit virtuellen Netzwerken im Hier und Jetzt zu sein. Bei Offline-Spielen ist dieses Risiko wesentlich kleiner.

Kommunikation und Beziehungs- oder Bindungsstörung

Bei vielen Online-Süchtigen spielt der kommunikative Aspekt eine zentrale Rolle: Nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch bei Computergames wird oft mittels Tastatur oder Kopfhörer und Mikrophon kommuniziert. Games und andere Nutzungen in Echtzeit sind attraktiver gegenüber offline Games und scheinen ein höheres Suchtpotenzial mit sich zu bringen. Bei süchtigen Gamern konnte gezeigt werden, dass sie wesentlich mehr online als offline spielen, während normale Nutzer ausgeglichenere Werte zeigen (Rehbein et al., 2009). Als These könnte formuliert werden, dass die Abhängigkeit vom interaktiven Medium Internet in der Regel mit der Sehnsucht nach persönlicher Kommunikation und Anerkennung verknüpft ist. Die Verfügbarkeit der virtuellen Sozialkontakte und das verführerische, regressive „ozeanische Gefühl“, das mit der Verbundenheit im Netz einhergehen kann, scheint der Sehnsucht entgegen zu kommen, mit anderen Menschen verbunden zu sein (Bergmann, Hütter, 2006). Bei Betroffenen ersetzen jene Kontakte, die sie in virtuellen Welten aufbauen, Schritt für Schritt die Offline-Beziehungen. Dies führt soweit, dass bei der Pflege der Online-Community selbst enge Bezugspersonen häufig als Störfaktoren erlebt werden.

Die destruktive Entwicklung hin zur Sucht wird gefördert durch intrapsychische Defizite (Sozialphobien, emotionale Entwicklungs- und depressive Antriebsstörungen) sowie problematische, konfliktreiche und unbefriedigende Beziehungen mit dem engeren und weiteren Umfeld. Aufgrund des oft schon biographisch bedingt auffälligen familiären Bindungsverhaltens kann die Hypothese formuliert werden, dass zwischen Bindungsstörungen und Online-Sucht ein Zusammenhang besteht. Yen et al. (2007) konnten in einer Studie eine Korrelation aufzeigen zwischen familiären Faktoren wie Generationenkonflikten oder weniger entwickelten familiären Interaktionen (lower family function) und Internet-Abhängigkeit. Und in einer Erhebung des Forschungsinstituts Niedersachsen wurde Elterngewalt in der Kindheit als Risikofaktor für die Entwicklung einer Computerspielabhängigkeit identifiziert (Rehbein et al. 2009).

Jäger et al. (2008) konnten nachweisen, dass sich unter den pathologischen Computerspielern weniger Personen mit einem sicheren Bindungsstil und mehr Personen mit einem ängstlichen Bindungsstil befinden. Ein Zusammenhang zwischen Bindungsstil und Internetabhängigkeit konnte auch von Simos et al. (2012) in einer Längsschnittstudie bei Adoleszenten aufgezeigt werden.

In der Studie von Kammerl et al. (EXIF, 2012, im Auftrag des Bundesministerium für Familie) konnte aus der Eltern- und Jugendlichensicht sowie aus der wissenschaftlichen Perspektive anhand der diagnostischen Kriterien (CIUS) der Zusammenhang zwischen familialen Faktoren und exzessiver Internetnutzung nachgewiesen werden. Interessanterweise wurden bei 9% der Familien trotz zeitlich ausufernder Internetnutzung keine Anhaltspunkte für einen suchtähnlichen Gebrauch festgestellt. Bei 6% der Familien wurde jedoch aus allen drei Perspektiven eine suchtähnliche Nutzung festgestellt. Die Familien stammen aus allen Gesellschaftsschichten, wobei sozial schwächere Schichten und Ein-Eltern-Familien übervertreten sind.

Die Autoren kommen zum Schluss, dass das Familienklima aufgrund ungelöster Familienentwicklungsaufgaben und Kommunikationsproblemen dazu beitrage, dass sich Jugendliche „hinter den Bildschirm“ zurückziehen. Das problembehaftete Familienklima lasse sich vor allem auf eine mangelnde affektive Beziehungsaufnahme zurückführen – also auf das Fehlen von Empathie und unangemessene Rollenerwartungen. Jugendliche würden zu wenig Autonomie erhalten, ihre Rolle sei unklar definiert, sodass sie veränderten Rollenerwartungen nicht gerecht werden können. Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass das Familiensystem überfordert ist, wenn es darum geht, die Rollen der Jugendlichen dem familiären Lebenszyklus anzupassen

Behandlungsansätze und systemische Perspektive

Wegen der unterschiedlichen Diagnosekriterien und Erfassungsinstrumente sind wir noch relativ weit von evidenzbasierten Therapieempfehlungen entfernt (te Wildt, 2009). Petersen und Thomasius (2010) konnten zwölf Studien auflisten, die aber erhebliche methodische Begrenzungen aufweisen. Als häufigste Methoden in der Behandlung werden kognitiv-behaviourale Ansätze erwähnt (Young 2007), wobei neben dem Einzelsetting auch gruppentherapeutische Konzepte vorliegen (Orzack et al., 2006, Wölfling und Müller, 2008, Petry et al., 2009). Die Bedeutung von Familiengesprächen wird von vielen Autoren erwähnt.

Während die Wirksamkeit von systemischer Familientherapie bei substanzgebundenen Abhängigkeiten gut dokumentiert ist (Sydowe et al., 2006), bestehen für die systemische Behandlung von Online-Sucht noch fast keine publizierten Konzepte.

Neuere Forschungsbefunde (Kammerl et al. 2012, Simos et al. 2012), die einen erheblichen Einfluss der Familien nachweisen, legen es nahe, den systemischen Ansatz bei der Therapie von Online-Sucht anzuwenden. Vor allem im ambulanten Bereich bietet der systemische Ansatz den Vorteil, dass Jugendliche mit diesem Modell besser erreicht und in Therapie gehalten werden können (Schweizer und Schlippe 2007). Vor allem für Online-Süchtige, die ihr Zuhause kaum verlassen, ist die Familie die Kernbeziehungsgruppe, also jene Gruppe, mit der sie emotional am meisten verbunden sind. Es macht deshalb Sinn, Konflikte in diesem Kontext anzugehen und Beziehungskompetenzen zu entwickeln oder zu verbessern, die auch für den Kontaktaufbau im weiteren Umfeld als Ressourcen genutzt werden können.

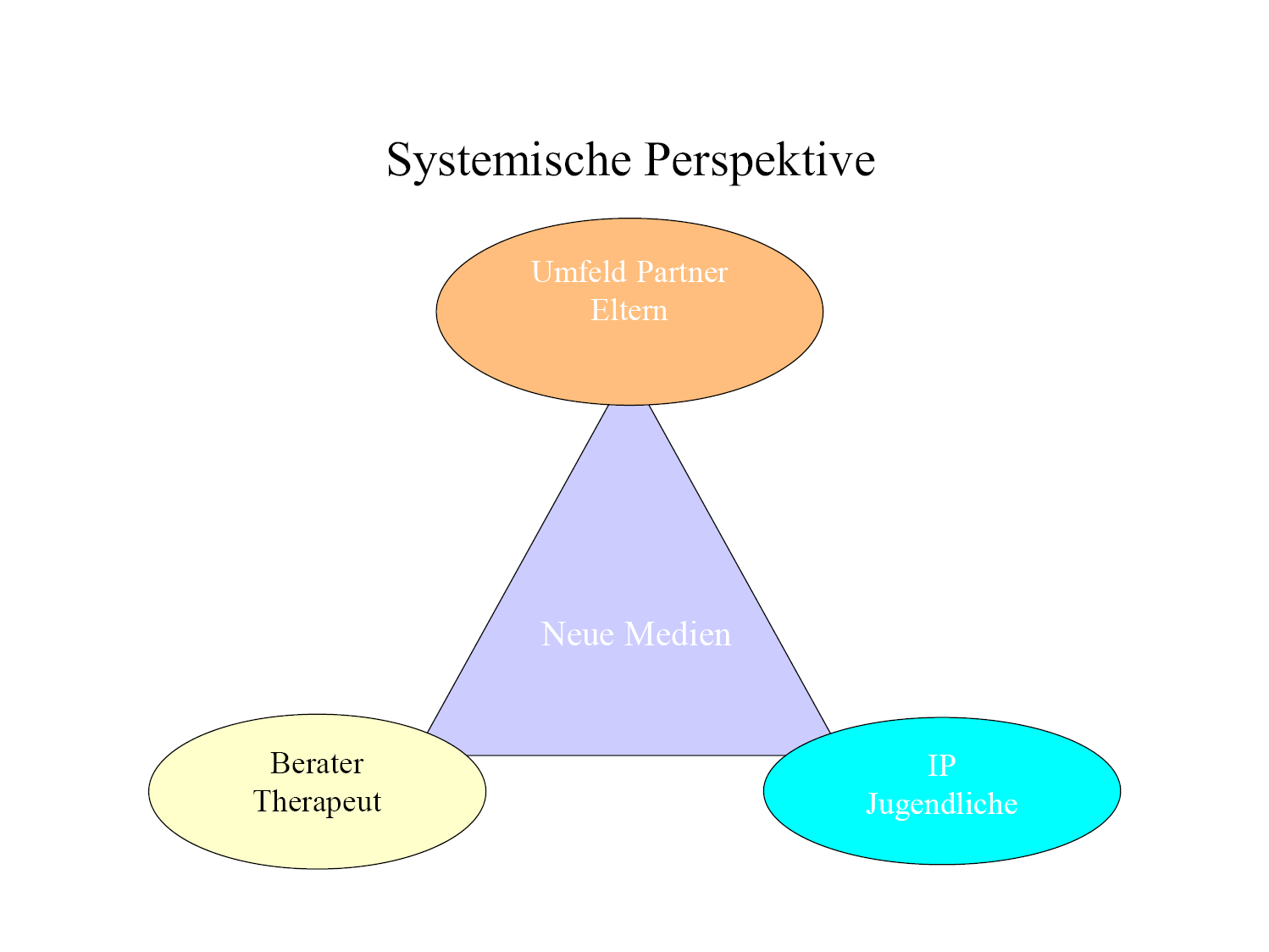

Abbildung 3: Systemische Perspektive

Die systemische Betrachtungsweise, wonach sowohl an der ursächlichen Entstehung als auch an der Therapie der Sucht das ganze System beteiligt ist respektive Unterstützung bieten kann, entlastet die Betroffenen. Jugendliche können sich so eher auf eine Therapie einlassen, vor allem, wenn sie die Chancen sehen, mit ihren persönlichen Anliegen verstanden und ernst genommen zu werden.

Das familiäre Umfeld stärken und als Ressource nutzen

Die klassische Ausgangslage besteht darin, dass Eltern oder die ganze Familie unter dem exzessiven Verhalten des Süchtigen leiden, während dieser kaum Krankheitseinsicht zeigt. Anhaltende Streitereien und eskalierende Familienkonflikte bringen die Eltern an die Grenzen ihrer Geduld und belasten ihr Selbstwertgefühl als Erziehungsverantwortliche. Sie fühlen sich gegenüber der ausweglos erscheinenden Situation ohnmächtig und hilflos und sind deshalb für eine Therapie meist hoch motiviert. Diese Bereitschaft der Eltern, Hilfe in Anspruch zu nehmen, muss für eine Veränderung innerhalb der Familie genutzt werden. Eine günstige Ausgangslage besteht insbesondere dann, wenn die Eltern dem Jugendlichen gegenüber gemeinsam die Therapienotwendigkeit vertreten und auch durchsetzen können. Damit ist bereits ein erstes Signal zur Wiederherstellung der in Suchtfamilien oft verschobenen Elternhierarchie gesetzt. Andernfalls sind die Prognosen für eine ambulante Therapie oft schlechter.

In gewissen Fällen brauchen die Erziehenden vorgängig telefonischen Support. In diesem Fall soll vermittelt werden, wie die Jugendlichen am besten zu motivieren sind. Erziehende müssen einen günstigen Moment für ein Gespräch auswählen und dem Betroffenen die Botschaft vermitteln, dass sie ein ernsthaftes Problem haben, welches sie sehr beschäftigt, sie um den Schlaf bringt, undsoweiter. Ebenso sollen sie mitteilen, dass sie das Problem nur in Zusammenarbeit mit ihm und allfälligen Geschwistern lösen können.

Ohne die Unterstützung und auch den Druck der Eltern und Geschwister sind Jugendliche alleine in der Regel kaum für mehr als zwei bis drei Sitzungen zu motivieren. Und selbst wenn sie motiviert sind, fällt es ihnen schwer, Termine beim Therapeuten einzuhalten.

Therapieprozess und systemisches Phasenmodell

Der systemische, lösungs- und ressourcenorientierte Ansatz, der hier vorgeschlagen wird, wurde in den letzten zehn Jahren in der klinischen Praxis entwickelt und von Eidenbenz in „Internet Addiction“ (Young und Abreu, 2011) erstmals publiziert. Er lehnt sich an das Modell der phasischen Familientherapie nach Carol Gammer (Gammer, 2007) an. Gleichzeitig werden verschiedene Elemente der kognitiven Verhaltenstherapie, insbesondere der Selbstmanagement-Therapie nach Kanfer (Kanfer, Reinecker, Schmelzer, 2006), integriert.

Der Therapieprozess gliedert sich in vier Phasen und stellt einen idealtypischen Behandlungsverlauf dar, der in der Regel zwischen 6 und 18 Monate dauert.

Initialphase (Start-Up Phase, erste bis dritte Sitzung)

Das Ziel der Initialphase besteht in der Schaffung einer kooperativen, therapeutischen Arbeitsbeziehung sowie darin, Informationen für eine individuelle und systemische Problemanalyse (Diagnostik) zu erhalten und eine Hypothesenbildung zu ermöglichen.

In der ersten Therapiesitzung, zu der idealerweise die ganze Familie erscheint, werden nach dem Joining und der Vorstellungsrunde alle Anwesenden nach Ressourcen und auch nach eigenen exzessiven Verhaltensweisen gefragt. Das bietet in vielen Fällen die Möglichkeit, das präsentierte Problem zu relativieren (auch andere Familienmitglieder wie beispielsweise ein übermässig arbeitender Vater zeigen möglicherweise Suchttendenzen) und den Abhängigen zu entlasten. Wichtig ist dabei, dass der Therapeut eine respektvolle, offene Atmosphäre fördert. Alle werden befragt, welche Themen oder Änderungswünsche in der Familie besprochen werden sollten. Bei dieser Runde soll der „identified Patient“ weder als Erster, noch als Letzter angesprochen werden, um Druck von ihm zu nehmen. Normalerweise bringt er vorerst kein Thema ein, ausser dem Wunsch nach weniger Einschränkungen seines Netzzuganges. Auf die Frage, ob er sonst mit den Eltern grundsätzlich zufrieden sei und zum Beispiel genug Taschengeld undsoweiter habe, stellen die Jugendlichen den Eltern meist ein positives Zeugnis aus. Positive Statements in dieser Phase sind sehr wichtig, weil nach vielen Konflikten der Selbstwert aller Beteiligten innerhalb der Familie gelitten hat.

Ziel ist es, dass der Gamer Themen einbringt, die er im realen Leben, insbesondere in der Beziehung mit den Eltern, verändern möchte. Dazu kann er auch angeregt werden, indem mit ihm besprochen wird, was Jugendliche normalerweise an ihren Eltern auszusetzen haben. Der Therapeut kann sich dafür als Sprachrohr und vorübergehender Koalitionspartner zur Verfügung stellen. Es kommt auch vor, dass Jugendliche sich nicht äussern wollen, da sie nur aufgrund des durch die Eltern ausgeübten Drucks zur Therapie erschienen sind. Auch dies sollte aber wertgeschätzt werden.

Bei der Exploration des Suchtverhaltens sind neben auslösenden und stimmungsregulierenden Faktoren auch Rolle und Funktion der Spielfigur in Gilden sowie deren Identität wichtig. Das erlaubt, Hypothesen über die Funktion des Suchtverhaltens und die Defizite im realen Leben aufzustellen. Der Berater sollte dabei über Grundkenntnisse verfügen, die es ihm erlauben, gezielte Fragen zur Spielfigur (Avatar) bezüglich Fähigkeiten, Status (Level), Teilnahme und Funktion in einer Gilde zu stellen. Die Tatsache, dass Betroffene gern über ihre (virtuelle) Welt berichten, ist als Vertrauensbeweis zu werten. Den vom Betroffenen in hunderten von Stunden erreichten Status gilt es dabei zu würdigen und als missglückten Selbstheilungsversuch zu verstehen. Zudem soll das Streben nach virtueller Anerkennung und Selbstachtung, das in der Realität oft auf einem Tiefpunkt angelangt ist, als Ressource für den Aufbau oder Wiederaufbau eines gesunden Selbstwerts gesehen werden. Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig Kenntnis Eltern über den Inhalt der Aktivität ihrer betroffenen Kinder haben, obwohl viel darüber gestritten wird. Bei häufigen oder eskalierenden Konflikten werden bereits in dieser Phase (Krisen-)Interventionen notwendig, die helfen, Konflikte zu deeskalieren.

Im Lauf des Therapieprozesses (Motivationsphase) sollen im Sinn des „Motivational Interviewing“, Fragen zur Faszination und zu Risiken diskutiert werden, ohne zu moralisieren. Die Ambivalenz zwischen süchtiger und konstruktiver Perspektive, welche die Betroffenen meist vorbewusst erahnen, kann dadurch deutlicher erkennbar werden.

Eine erste Hausaufgabe besteht darin, mittels eines Wochenplans die Netzaktivitäten quantitativ (Zeit, Zeitüberschreitungen) und qualitativ (Spannungszustände, Konflikte) festzuhalten. Die Betroffenen und auch ein Elternteil können das unabhängig voneinander mit selbst erstellten Listen erfassen und in der nächsten Sitzung einbringen.

Der Therapeut soll eine Strategie entwickeln, um mit den von der Familie eingebrachten Themen zu arbeiten. Dabei soll er im Rahmen diagnostischer Überlegungen individuelle Verhaltensmuster des Betroffenen, Konfliktvermeidungs- und Stressbewältigungsstrategien, Komorbiditäten und lebensgeschichtliche Faktoren ebenso einbeziehen wie systemische Aspekte. Dazu gehören etwa folgende Fragen: Wie klar sind die Hierarchien in der Familie? In welchen Situationen und wie können sich die Eltern durchsetzen? Gibt es eine Kooperation zwischen den Geschwistern? Wie wird mit Konflikten und Stresssituationen umgegangen?

Der Therapeut teilt der Familie seine Strategie in groben Zügen mit. Empfehlenswert ist, für die Initialphase zwei bis drei Sitzungen mit einer anschliessenden Zwischenevaluation vorzuschlagen. Geschwister und Betroffene können sich dazu äussern. Die Entscheidung soll aber letztlich – aufgrund des Vorschlags des Therapeuten – durch die Eltern gefällt werden.

Veränderungen auf der Symptomebene – auch wenn es nur kleine wie zum Beispiel die Reduktion von Konflikten um den PC-Konsum sind, – sollen bereits in der Initialphase erreicht und aufgezeigt werden. Insgesamt ist in der Initialphase darauf zu achten, dass Jugendliche positiv verstärkt werden, während die Eltern lernen, Konfrontation auszuhalten (zum Beispiel bezüglich Entwertung des Betroffenen), ohne die Therapie abzubrechen.

Motivationsphase (drei bis fünf Sitzungen)

In dieser Phase werden ursächliche und Sucht aufrechterhaltende Zusammenhänge verständlich gemacht und damit verbundene Themen, wie zum Beispiel Anerkennung, Wertschätzung, Umgang mit Konflikten und Stress vertieft. Parallel dazu werden eine Reduktion des Konsums sowie der Aufbau einer minimalen Selbstkontrolle gefördert.

Für die Betroffenen ist es nicht einfach, sich das Problem einzugestehen. Trotzdem realisieren sie, dass der Konsum negative Auswirkungen auf ihr Leben hat und dass die Selbstkontrolle über die Onlinezeiten verloren geht. In Etappen sollte der Konsum – nach gemeinsam mit dem Betroffenen und den Angehörigen ausgehandelten Regeln und Zielen, – reduziert werden. Als Hilfe zur Umsetzung sollen positive und auch negative Konsequenzen formuliert werden.

Wichtig ist dabei, dass Angehörige dem Betroffenen gegenüber im Hinblick auf die Grenzen bestimmt begegnen, aber gleichzeitig Interesse am Inhalt zeigen. Die Angehörigen sollten in Form von Ich-Botschaften mitteilen, wie es ihnen durch die Abhängigkeit des Sohnes/Bruders ergeht und welche Gefahren sie für den Betroffenen sowie für die Beziehung innerhalb der Familie sehen. Wichtig ist, genau herauszufinden, worin für den Betroffenen die Faszination im Spiel liegt, und wie für ihn vergleichbar befriedigende Erlebnisse in der Realität umsetzbar wären.

Gemeinsam kann so Schritt für Schritt nach den Ursachen des süchtigen Verhaltens geforscht werden. Dazu gehören beispielsweise:

- mangelnde Mitbestimmungsmöglichkeiten: Hat der Jugendliche in der Familie etwas zu sagen und wenn ja, was?

- Wertschätzung: Wird in der Familie Anerkennung ausgedrückt?

- Erfolgserlebnisse: Besteht die Chance, auch in der Familie ein Sieger oder Held zu sein?

Wenn es gelingt, dass die Betroffenen sich aktiv und kritisch gegenüber einzelnen Familienmitgliedern – etwa gegenüber dem Vater – äussern, ist ein wichtiger Schritt hin zur notwendigen Konfliktbereitschaft erfolgt.

Zeitgleich müssen sich die Betroffenen alternative Freizeitmöglichkeiten im «real life» aufbauen. Das Wiederbeleben dieser Interessen und deren Umsetzung sollte kontinuierlich durch Berater und Angehörige unterstützt werden, ohne dass dabei zu hohe Erwartungen formuliert werden.

Vertiefungssphase (Exploratory Phase, drei bis acht Sitzungen)

In dieser Phase sollen die tiefergehende Exploration der Ursachen, die aktive Auseinandersetzung und Wertschätzung innerhalb der Familie sowie die Koalitionen auf Eltern- und Geschwisterebene gefördert werden. Zudem werden Konfliktlinien zu den Elternteilen oder Geschwistern aufgezeigt und bearbeitet.

Zu den tieferen Ursachen kann zum Beispiel ein Vaterkonflikt oder die Trennung von einem Elternteil gezählt werden. Beides kann in der Vertiefungsphase bearbeitet werden. Gamer tauchen oft in virtuellen Welten ab, um heldenhaft Kämpfe auszutragen, weil sie innerhalb der Familie kaum etwas zu sagen haben. Der oft abwesende Vater spricht ihnen gegenüber keine Anerkennung aus – schon gar nicht für ihre hart erkämpften Siege in der virtuellen Welt – und lässt den Söhnen damit keine Chance auf eine respektierte, wertgeschätzte Position. Im Gegensatz zum Festlegungsprozess der Regeln zur Spielnutzung soll sich der zweite Elternteil beim Austragen dieser Konflikte nicht aktiv beteiligen. Dies, um eine faire Auseinandersetzung auf Augenhöhe ermöglichen. Eine konstruktive Lösung des Konflikts gilt als Modell und soll den Jugendlichen darin bestärken, auch in seiner weiteren Umgebung neue Verhaltensweisen auszuprobieren.

Die Rolle weiterer unter der psychischen Abwesenheit des Süchtigen leidender Geschwister, die sich gleichzeitig solidarisch zeigen möchten, kann bearbeitet werden. Oft wird für ihre Anliegen erst Raum geschaffen, wenn das akute Suchtproblem in den Hintergrund tritt.

In dieser Phase kann dem Jugendlichen angeboten werden, dass er auch alleine zu den Therapiestunden erscheinen kann. Gelegentlich machen Jugendliche von dieser Möglichkeit Gebrauch. Geschwister müssen in dieser Phase nicht immer mit in die Therapie kommen. Manchmal werden ältere – zum Beispiel erwachsene – Geschwister erst später hinzugezogen.

Stabilisierungs- und Abschlussphase (eine bis drei Sitzungen)

Wenn ein Level erreicht ist, auf dem die Veränderung von den Beteiligten als befriedigend erachtet wird, können weitere Therapiesitzungen in grösseren Abständen (oder aber mindestens eine Kontrollsitzung) eingeplant werden. Diese Sitzungen sollen einerseits als Rückfallprophylaxe dienen und andererseits dazu, neue Verhaltensweisen innerhalb der Familie zu stabilisieren und weitere Veränderungen zu unterstützen.

Auch wenn einige Auseinandersetzungen zwischen den Betroffenen und ihren Angehörigen stattgefunden haben und der Konsum reduziert werden konnte, kann es vorkommen, dass die Vorstellungen immer noch weit auseinander liegen. Wenn Betroffene das Ziel als längst erreicht einschätzen, sehen Eltern gelegentlich immer noch einen Handlungsbedarf. In einigen Fällen beklagen die Kinder zu Recht, dass ihre Eltern nie zufrieden sein werden. Umso wichtiger ist es, die Schritte der Veränderungen anzuerkennen, wie zum Beispiel die Stabilisierung oder Verbesserung der schulischen Leistungen, das jetzt mögliche gemeinsame Nachtessen, das rechtzeitige zu Bett gehen oder das veränderte Freizeitverhalten.

In der Abschlussphase sollen also auch die kleinen, positiven Veränderungen gewürdigt werden. Gleichzeitig werden die noch offenen oder in der Zukunft zu erwartenden Themen angesprochen.

Risiko kalter Entzug

In vielen Fällen gelingt es nicht, kontrolliert mit dem Spielkonsum umzugehen. Angestrebt werden muss dann eine partielle Abstinenz von den Anwendungen, die ein Suchtrisiko bergen. Trotzdem ist der Versuch eines kontrollierten Umgangs in der ambulanten Therapie wichtig, weil die Betroffenen glauben, ein kontrollierter Umgang wäre kein Problem. Andererseits empfinden Eltern einen kalten Entzug oft als zu hart, wenn der Jugendliche dadurch unter Entzugserscheinungen leidet und alles daran setzt, wieder spielen zu können.

Zu beachten ist, dass ein kalter und unvorbereiteter Entzug der Spieltätigkeit erhebliche Risiken mit sich bringen kann, da mit extremen Reaktionen wie Aggressionsdurchbrüchen, depressivem Rückzug oder zumindest mit Motivationsverlust gerechnet werden muss. Ab und zu führen Eltern dieses Experiment selber durch. Nach einer Eskalation verzichten sie in vielen Fällen wieder auf die drastische Massnahme des kalten Entzugs. Spätestens wenn eine Fremd- oder Selbstgefährdung im Sinne von Gewalt-, Mord und Suiziddrohungen vorliegt, müssen die Eltern wissen, wie sie reagieren können. Ein Problem liegt darin, dass die Eltern der Jugendlichen nach einer längeren Phase des Drohens, der Einschränkungen und schliesslich dem erneuten Zulassen der Spieltätigkeit nicht mehr ernst genommen werden. Deshalb ist es wichtig, mit den Beteiligten genau zu besprechen, was im Fall einer erneuten Eskalation geschehen soll. Der Jugendliche soll wissen, unter welchen Umständen die Eltern aktiv werden. Die Eltern sollten sich für den Fall einer gefährlichen Eskalation über stationäre Behandlungsmöglichkeiten informieren. Die Erreichbarkeit des Therapeuten sollte im Hinblick auf diese Situationen geklärt und die entsprechenden Notfallnummern zur Verfügung gestellt werden. In den meisten Fällen kommt es nicht zu einer Einweisung – vielmehr geht es seitens der Eltern darum, dass sie mittels Abklärungen die Ernsthaftigkeit der Grenzsetzung unterstreichen.

Diskussion und Ausblick

Nur selten bildet ein Modell die Realität genau ab. Die genaue Abbildung der Realität ist aber auch nicht das Ziel. Vielmehr soll das Phasenmodell als Leitlinie für eine Prozessentwicklung zur Verfügung stehen.

Als zentrale Faktoren der Online-Sucht genannt werden können aufgrund der aktuellen Forschungen sowie langjähriger klinischer Erfahrung die fehlenden Möglichkeiten Betroffener, sich im eigenen Umfeld als wirksam zu erleben und Erfolg zu haben sowie fehlende Möglichkeiten, Konflikte austragen zu können. Die Familie ist die Kerngruppe, die Modelle von Handlungsmustern und konstruktiven Konfliktlösungsmöglichkeiten anbieten kann. Mitgefühl, Einfühlung, Solidarität und Selbstverantwortung können in dieser Gruppe erlernt werden und als Modell und Ressource für die Umsetzung im weiteren Umfeld dienen. Deshalb ist der Einbezug des Systems bei der Behandlung von Online-Sucht sinnvoll und nützlich. Wie bei anderen Suchttherapien auch, sind Ausdauer und liebevolle Bestimmtheit von Therapeuten und Angehörigen nötig, um Veränderungen zu bewirken. Ziel ist die Bildung einer Kultur im Sinn von mehr Wissen und Bewusstsein über die Chancen und Risiken der Medien, mit dem Ziel einer selbstbestimmten Nutzung. Das Engagement lohnt sich, da eine therapeutische Begleitung insbesondere bei Jugendlichen eine konstruktive Entwicklung nachhaltig begünstigen oder ermöglichen kann.

Im präventiven Sinn geht es um die Schaffung von realen Alternativen, die attraktive Herausforderungen, Begegnungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten schaffen, welche das mit allen Sinnen erfahrbare und intensive Erleben der Realität in ihrer unvergleichlichen Einzigartigkeit zum Tragen bringen.

Autor

Franz Eidenbenz, , lic. phil. , Fachpsychologe für Psychotherapie FSP, Paar- und Familientherapeut, Ausbilder für Paar- und Familientherapie bei Carol Gammer, Supervisor. Er befasst sich seit über 10 Jahren mit psychologischen Fragen im Zusammenhang mit neuen Medien. Er ist in privater Praxis tätig und seit 2011 Leiter Behandlung des Zentrums für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte in Zürich (www.spielsucht-radix.ch ; www.verhaltenssucht.ch).

Literatur

Bergmann W, Hütter G (2006) Computersüchtig, Kinder im Sog der modernen Medien. Düsseldorf: Walterverlag.

Cooper R., Julian D., Tracey (2007) Alter Ego, Avatars and their Creators. London: Cris Boot.

Eidenbenz F (2001) Phänomen Internet-Sucht in der Schweiz, Studie zu konstruktivem versus problematischem Internetgebrauch. (www.verhaltenssucht.ch, Zugriff am 6.1.11).

Eidenbenz F et al (2008) Online-Sucht, Sucht Info Schweiz. (http://www.sucht-info.ch/infos-und-fakten/onlinesucht/ , Zugriff am 9.1.11).

Eidenbenz F (2011) Systemic Dynamics with Adolescents Addicted to the Internet. In: Young K, Abreu C (Hrsg.) Internet Addiction, Hoboken: Wiley & Sons.

Eidenbenz, F. (2012) Ambulante Versorgung und Behandlung von medien- und computersüchtigen Kindern und Jugendlichen – Schwerpunkt systemischer Ansatz (Hrsg.) Möller, C. Internet- und Computersucht, Praxishandbuch für Therapeuten, Pädagogen und Eltern, Stuttgart, Kohlhammer Verlag

Eidenbenz, F. (2011) Familiendynamik, Online-Sucht – von der Isolation zur Integration, 36 Jahrgang, Heft 1/2011, Stuttgart, Klett-Cotta

Eidenbenz, F., (2011) Suchtmagazin 03/2011, Verhaltenssucht, Interventionen Onlinesucht

Gammer C (2007) Systemische Therapie, Die Stimme des Kindes in der Familientherapie. Heidelberg: Carl-Auer.

Grüsser S, Thalemann R (2006) Verhaltenssucht, Diagnostik, Therapie, Forschung, Bern Huber.

Jäger R, Moormann N, Fluck L (2008) Merkmale pathologischer Computerspielnutzung im Kindes- und Jugendalter. Unversität Koblenz.

Kammerl R, Hirschhäuser L, Rosenkranz M, Schwinge C, Heim S, Warteburg L, Petersen K (2012) EXIF Exzessive Internetnutzung in Familien. (http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=184996.html, Zugriff am 20.4.2012)

Kanfer, Reinecker, Schmelzer (2006) Selbst-management-Therapie, Ein Lehrbuch für die klinische Praxis. Heidelberg: Springer.

Petersen K, Thomasius R (2010) Beratungs- und Behandlungsangebote zum pathologischen Internetgebrauch in Deutschland. (http://www.onlinesucht.de/studie%20UKE-2010.pdf, Zugriff am 3.1.2011).

Petry J, (2010). Dysfunktionaler und pathologischer PC- und Internet-Gebrauch. Göttingen: Hofgrefe.

Rehbein F, Kleimann M, Mössle T (2009) Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter. Forschungsbericht Nr. 108, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e. V.

Schweitzer J, Schlippe A (2007) Lehrbuch der Systemischen Therapie, Therapie und Beratung II. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Simos K, Dafouli E, Braimiotis D, Mouzas O, Angelopoulos N (2008) Internet Addiction among Greek Adolescent Students, CyberPsychology & Behavior, 11(6), 653-657.

Spitzer M (2005) Vorsicht Bildschirm. Stuttgart: Ernst Klett.

Suler J (2004) The online disinhibition effect. CyberPsychology & Behavior, 7(3), 321–326.

Sydowe K, Beher S, Schweitzer J und Retzlaff R (2006) Systemische Familientherapie bei Störungen des Kindes- und Jugendalters. Psychotherapeut, 51, 107–143.

Wölfling K (2008) Generation@—Jugend im Balanceakt zwischen Medienkompetenz und Computerspielsucht. Sucht Magazin, 4(8), 2–16.

Yen J, Yen C, Chen C, Chen S und Ko C (2007) Family factors of Internet addiction and substance use experience in Taiwanese adolescents. CyberPsychology & Behavior, 10(3), 323–329.

Young K (2007) Cognitive behavior therapy with Internet addicts, Treatment outcomes and implications. CyberPsychology & Behavior, 10(5), 671–679.