Originalarbeit (Titelthema)

Dominik Batthyány

Internetsucht - Phänomenologie und therapeutische Ansätze

Zusammenfassung: Die Frage, was Internetsucht eigentlich ist und worauf sie sich bezieht, ist komplex und vielschichtig. Das Internet selbst, die Medienangebote und deren Vernetzung befinden sich in einem ständigen Wandlungsprozess. Um das Phänomen der Verhaltenssüchte einordnen und beschreiben zu können, zeichnet sich zudem ein Trend zur Abkehr vom klassischen Begriff der Suchterkrankung hin zu einer konzeptuell weiter gefassten Kategorie von Sucht ab. Eine Individualisierung der Therapie und Fokussierung auf die von den Betroffenen gesuchten und als Belohnung empfunden Inhalte und die Entwicklung von effektiven Bewältigungsstrategien sind wesentliche therapeutische Ansätze.

Schlüsselwörter: Verhaltenssucht; Internetabhängigkeit; Diagnostik; Forschungsperspektiven; psychotherapeutische Intervention

Abstract: Internet addiction – phenomenology and therapeutic interventions

The question of what Internet addiction actually is and what it pertains to is complex and has multiple aspects. The Internet itself, the media offers and their interconnections are in a constant process of transformation. In order to classify the phenomenon in terms of a behavioural addiction and to be able to describe it, there is a trend of moving away from the classical concept of an addictive illness towards an inclusive conceptually broader category of addiction. A significant part of the therapeutic interventions is invidualising the therapy focusing on which contents the affected individual seeks out and which contents are experienced as rewarding and the development of effective coping strategies.

Key words: Behavioral addiction; Internet addiction; diagnostics; research perspectives; psychotherapeutic interventions

Die Suchtforschung beschäftigte sich bisher überwiegend mit der Auseinandersetzung über stoffgebundene Abhängigkeit, der Abhängigkeit von bewusstseinsverändernden Substanzen. In den letzten Jahren richtete sich das fachliche und öffentliche Interesse jedoch verstärkt auf die so genannten Verhaltenssüchte, die nicht stoffgebundene Abhängigkeit. Dennoch: Nach wie vor herrscht eine gewisse Uneinigkeit hinsichtlich Einordnung und Kriterien mancher dieser Störungsbilder. Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung der „Internetsucht“. In vielen epidemiologischen Untersuchungen ist das Phänomen beforscht worden – die Differenzierung hinsichtlich der verschiedenen Ausprägungen und Varianten ist dennoch unzureichend. Dies bleibt auch nicht ohne Auswirkungen für die Entwicklung zielgenauer psychotherapeutischer Interventionsmethoden.

1. Medien – Alltag, Faszination und Sucht

Die mediale Welt ist omnipräsent und mit dem alltäglichen Lebensvollzug untrennbar verbunden. Dem Smartphone oder iPad, der Xbox, dem Internet mit seinen unterschiedlichen Anwendungen und Nutzungsmöglichkeiten können sich die Menschen heute nur schwer entziehen; sie müssen sich den neuen Medien und ihren Anwendungen scheinbar zuwenden, wenn sie am alltäglichen Leben teilnehmen möchten. Die neuen Medien sind als solche aber zum Teil nicht mehr frei (ab)wählbar. Zur Tatsache, dass bestimmte Medien für das alltägliche Leben notwendig geworden sind, kommt noch, dass sie scheinbar auch eine große Faszination hervorrufen und über eine grosse Anziehungskraft verfügen. Dies mit dem interessanten Nebeneffekt, dass sie anregende und oft angenehme Gefühle erzeugen, Gedanken sowie Gefühle „binden“ und Aufmerksamkeit abziehen – letzteres womöglich aus Lebensbereichen, die unangenehm sind, die schmerzen, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte.

Man könnte vereinfachend sagen, dass die neuen Medien zu Suchtmitteln des Alltags geworden sind; zu „Alltagsdrogen“, zu denen jeder Mensch Zugang hat, die jeder verwendet, oder sogar verwenden muss. Diese Betrachtungsweise ist übertrieben, widerspiegelt aber Ängste, die vielerorts zu finden sind. Gegebenheiten, die den Alltag derart mitgestalten und zugleich als potenziell suchterzeugend betrachtet werden, generieren Angst. Unser Alltag und der Alltag unserer Kinder scheinen dadurch gefährlicher und gefährdeter geworden zu sein. Diese Betrachtungsweise macht auch die Betroffenheit vieler Menschen verständlich, wenn es um die Themen Medien und Sucht, und insbesondere Internet und Sucht, geht. Das Thema stösst deshalb auch bei den Medien auf großes Interesse.

Im Allgemeinen sind in den vergangenen Jahren suchtartige Verhaltensweisen, welche die Bereiche des Alltags betreffen (beispielsweise Einkaufen, Arbeiten, Sexualität, Sport, etc.), verstärkt zum Thema geworden. Der Begriff der Verhaltenssucht wird dabei inflationär gebraucht. Umgangssprachlich werden heute viele Verhaltensweisen als Sucht bezeichnet. Beispiele dafür sind Beziehungssucht, Bibliomanie, Sucht nach Schönheitsoperationen, Sucht nach Tätowieren, SMS-Abhängigkeit, Solariumsucht usw.. Diese allgemeinen Sucht-Vermutungen finden sich häufig hinter Verhaltensweisen, die zu einem zentralen Punkt im Leben eines Menschen geworden sind; bei Verhaltensweisen, denen emotional viel Bedeutung beigemessen wird, die viel Zeit beanspruchen und Menschen gedanklich stark beschäftigen, oder auf die nur mehr schwer oder sehr ungern verzichtet werden kann. Tatsächlich sind das zwar alles Merkmale, die in Zusammenhang mit einer Sucht auftreten können. Eine eindeutige Diagnose ist aber für alle diese Merkmale unzureichend.

2. Phänomenologie der Pathologie

Wenn wir darüber nachdenken, was das Phänomen „Internetsucht“ eigentlich ist, stellt sich zunächst die grundsätzliche Frage, ob es sich um eine Sucht handelt. Wäre dies der Fall, müssten wir weiter fragen, wonach ein Internetsüchtiger eigentlich süchtig ist. Die Beantwortung dieser Fragen stellt eine Herausforderung für Wissenschaft dar.

Internetsucht hat in den internationalen Klassifikationssystemen psychischer Störungen (ICD-10 und DSM-IV) bislang keine Anerkennung als eigenständiges Störungsbild gefunden. Tatsächlich gibt es nur eine Form der „Verhaltenssucht“, die als Störungsbild anerkannt ist: das pathologische (Glücks-) Spielen. Nach wie vor besteht jedoch auch hier Unsicherheit hinsichtlich der korrekten Klassifikation. Hinzu kommt, dass das Internet in seinen Möglichkeiten und in seiner praktischen Bedeutung seit seiner Verbreitung Anfang bzw. Mitte der 1990er Jahre komplexer geworden ist und sich verändert hat. Diese Entwicklung hat auch einen Einfluss darauf, was wir mit „Internet“ meinen, wenn wir über das „Internet“ sprechen. Und es hat Einfluss auf sein „Suchtpotenzial“.

Abbildung 1: Abhängigkeitssyndrom nach ICD-10

Zur Beschreibung des Phänomens „Internetsucht“ wurden anfangs zwei Wege beschritten. Einmal jenen, der sich an den Definitionsmerkmalen der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen gemäß DSM-IV oder ICD-10 durch Ivan Goldstein im Jahr 1995 orientierte, und andererseits jenen, den Kimberly Young (University of Pittsburgh) im gleichen Jahr wählte. Sie wandte die Definitionsmerkmale des pathologischen Glückspielens aus DSM-IV zur Beschreibung eines exzessiven Internetverhaltens an und klassifizierte diejenigen Personen als „internetsüchtig“, auf die analog der Diagnostik des „pathologischen Glückspielens“ innerhalb eines Jahres mindestens fünf von acht Kriterien zutreffen. Young führte den Begriff „Internet Addiction Disorder“ (IAD) ein und gründete die erste spezialisierte Fachklinik „Center for Internet Addiction Recovery“. Seit damals wurde eine Reihe von Versuchen unternommen, um „Internetsucht“ zu definieren und adäquat zu beschreiben.

Abbildung 2: Störungen der Impulskontrolle nach DSM-IV

Die lange Zeit vorherrschende Uneinigkeit über die nosologische Einordnung der Internetsucht hat sich auch in der wissenschaftlichen Literatur und in den uneinheitlichen Vorschlägen zur Benennung dieses Phänomens gespiegelt (pathologischer Internetgebrauch, exzessives Surfen, suchtartige Internetnutzung, Internetabhängigkeit, zwanghaftes Onlineverhalten). Die verschiedenen Vorschläge entspringen einerseits sprachlichen Vorlieben, andererseits implizieren sie nosologisch unterschiedliche Auffassungen zur Frage der Klassifikation, stehen nebeneinander und sind also symptomatisch für die gegenwärtige Diskussion. Im Bemühen, die Phänomene der „nicht-stoffgebundene Süchte“ bzw. „Verhaltenssüchte“ zu verstehen, werden sie oftmals als Zwangsstörung oder als Impulskontrollstörung, oder aber im Sinn einer Abhängigkeit versucht zu beschreiben.

Tatsächlich ist im Zusammenhang mit „Sucht“ oft von einem „Zwang“ die Rede. Deshalb stellt sich die Frage, ob eine „Internetsucht“ einem Waschzwang, Kontrollzwang, Ordnungszwang, Berührzwang oder Zählzwang phänomenologisch ähnlich ist. Zu bedenken ist hier allerdings, dass Zwangshandlungen und Zwangsgedanken Angst und großes Unbehagen hervorrufen und häufig als Vorbeugung gegen Ereignisse oder Situationen betrachtet werden, von denen befürchtet wird, dass sie eintreten könnten. Sie werden – anders als beim Suchtverhalten – anfangs nicht als angenehm erlebt. Zwangsgedanken und -handlungen werden in der ICD-10 als quälend beschrieben. Hinzu kommt, dass sie nicht vorbereitet und geplant werden, sondern dass sie als Handlungen stereotyp wiederholt werden. Diese Merkmale sind mit einer „Internetsucht“ nicht in Übereinstimmung zu bringen. Als Kennzeichen einer Zwangsstörung gelten Handlungen und Gedanken, die ein Unheil vermeiden möchten, dessen Eintreten sehr unwahrscheinlich ist. Auch diese Kennzeichen sind bei der Internetsucht nicht zu erkennen: Es ist ja nicht so, dass der Süchtige das Internet aus Angst oder Vermeidung eines drohenden Unheils nutzt. Selbst die ICD-10 schließt die Bezeichnung „zwanghaft“ für pathologisches Glücksspielen explizit aus, „denn das Verhalten ist weder im engeren Sinne zwanghaft, noch steht es mit der Zwangsneurose in Beziehung“. (WHO, 1993)

Abbildung 3: Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle nach ICD-10

Abbildung 4: Definition F63 nach ICD-10

Heute kann eine „Internetsucht“ nur als „Abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle, nicht näher bezeichnet“ (ICD-10, F63.9) klassifiziert werden. 1980 wurde das „pathologische Spielen", als erster und bisher einziger Vertreter der „substanzungebundenen Süchte“ oder „Verhaltenssüchte“ in das DSM-III aufgenommen. 1991 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Aufnahme vorgenommen (ICD) – nicht eingeordnet als Sucht bzw. „Abhängigkeit“, sondern unter „Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen“ als „Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle“. Damit steht es auf der gleichen Stufe wie die Pathologische Brandstiftung [Pyromanie], das Pathologische Stehlen [Kleptomanie] und die Trichotillomanie (deren Erscheinungsbild daraus besteht, dass sich Betroffene die eigenen Haare ausreißen). Man könnte also etwas überspitzt sagen, dass „Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle“ eine gewisse Restkategorie darstellt, in die verschiedene Störungen aufgenommen wurden, die man sonst offenbar nirgends untergebracht hat.

Die Frage, weshalb die Glückspiel- und Internetsucht unter den „Impulskontrollstörungen“ nicht gut aufgehoben ist, scheint berechtigt. Ein Problem dieser Zuordnung besteht darin, dass sowohl in Bezug auf pathologisches Glücksspielen als auch hinsichtlich Internetsucht von einer Toleranzentwicklung sowie von der Zentrierung der Lebensinhalte auf das Suchtverhalten berichtet wird. Es handelt sind hier um typische Merkmale einer Sucht, die sich mit dem Konzept der Impulskontrollstörung nicht vereinen lassen. (Im DSM-IV wird darauf hingewiesen, dass Störungen im Zusammenhang mit psychotropen Substanzen ebenfalls Merkmale aufweisen, welche die Probleme der Impulskontrolle einschließen.) Mit anderen Worten: Probleme der Impulskontrolle müssen nicht bedeuten, dass eine Impulskontrollstörung vorliegt (vgl. Anti-Soziale Persönlichkeitsstörungen oder Affektive Störungen). Eine Alternative wäre die Klassifizierung als Sucht bzw. als nicht-stoffgebundene Abhängigkeit, bzw. Verhaltenssucht. In diesem Sinn wird argumentiert, dass sich die überwiegende Zahl der Betroffenen selbst als „süchtig" bezeichnet und dass stoffgebundene Abhängigkeiten in dieselben zentralnervösen Verstärker-Mechanismen eingreifen würden; Hinweise aus der Hirnforschung belegen tatsächlich, dass hier ähnliche Hirnprozesse zu beobachten sind. Auch wird argumentiert, dass die diagnostischen Kriterien des pathologischen Glücksspielens bei der Aufnahme im DSM-III in Anlehnung an die Kriterien der stoffgebundenen Sucht (Abhängigkeit von psychotropen Substanzen) formuliert wurden. Eine weitere Parallele zur Sucht ist schließlich die hohe Komorbidität mit anderen Suchterkrankungen.

Aktuelle Entwicklungen zeichnen einen Trend zur Abkehr vom klassischen, fast schon althergebrachten Begriff der Suchterkrankung (Sucht nur als aktive Zufuhr einer psychotrop wirksamen Substanz zu verstehen) vor. Die Expertenkommission der American Psychiatric Association (APA) hat dazu den Vorschlag gemacht, im DSM-5, welches im Jahr 2013 das DSM-IV ablösen soll, den Oberbegriff „Substance Related Disorders“ (Substanzbezogene Störungen) zu ersetzen durch die Bezeichnung „Addiction and Related Disorders“ (Sucht und verwandte Störungen). In dieser konzeptuell weiter gefassten Kategorie, in der stoffgebundene und nicht-stoffgebundene Störungen zusammengefasst würden, soll zunächst das Pathologische (Glücks-)Spielen (das derzeit im Kapitel der Impulskontrollstörungen subsumiert wird) als erste substanzungebundene Abhängigkeitserkrankung Eingang finden. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, es nicht mehr als „Pathologisches (Glücks-)Spielen“, sondern als „Disordered Gambling“ (Gestörtes (Glücks-)Spielen) zu bezeichnen. Möglicherweise werden wir auch bald von „Disordered Internet Use“ sprechen. Und womöglich ist tatsächlich absehbar, dass Verhaltenssüchte eine Berücksichtigung als eigenständiges Störungsbild finden werden.

3. Phänomenologie der Inhalte

Es stellt sich beim Betrachten der Internetsucht die Frage, wonach die Betroffenen eigentlich süchtig sind und welche Phänomene eine „Internetsucht“ eigentlich beschreibt. Dabei zeigt sich, dass der Begriff „Internetsucht“ für sich genommen wenig präzise und eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl von internetbezogenen Verhaltensweisen ist, die suchtartig entgleiten können. Dazu gehören vor allem die suchtartige Nutzung von Online-Pornografie, Glücksspielen, Foren, Computerspielen, Recherchen, Einkaufsmöglichkeiten, etc.. Diese Bereiche unterscheiden sich auch in ihrem jeweiligen „Suchtpotential“. Kritisch sind vor allem Online-Rollenspiele, Communities, Glücksspiele und Sexportale. Ein Problem vieler epidemiologischer Untersuchungen ist, dass das Phänomen der Internetsucht häufig beforscht wurde, ohne dass eine Differenzierung hinsichtlich der Inhalte vorgenommen worden wäre. Ebenso existiert die Auffassung, nach der exzessive Internetnutzer nicht eigentlich internetsüchtig seien, sondern das Internet exzessiv als Medium zur Befriedigung einer anderen Verhaltenssucht (also z.B. Computerspielsucht, Kaufsucht, Glückspielsucht, Sexsucht, etc.) gebrauchen.

Nach Gabriel Farke von der „Hilfe zur Selbsthilfe bei Onlinesucht“ haben wir es bei der Internetsucht mit drei Bereichen zu tun, in denen unterschiedliche Geschlechter und Altersgruppen auffällig sind. Die Onlinechatsucht tritt nach Farke bei ca. 20% der Gesamt-Betroffenen auf. Häufig betroffen seien Mädchen und Frauen – vor allem Frauen ab dreissig. Die Onlinespielsucht betreffe ca. 30% – vor allem Jungen im Alter von 12 bis 23 Jahre. Die Onlinesexsucht trete nach Farke bei mindestens 50% der Gesamt-Betroffenen zu. Dabei handle es sich bei zwei Dritteln um junge Männer zwischen 18 bis 29 Jahren. Andere Schätzungen sehen Probleme vorrangig im Bereich der Anwendung Chatroom. Sie gehen davon aus, dass sich zwei Drittel aller Internetsüchtigen im Kommunikationsbereich finden und ein Drittel im Bereich der Online-Spiele.

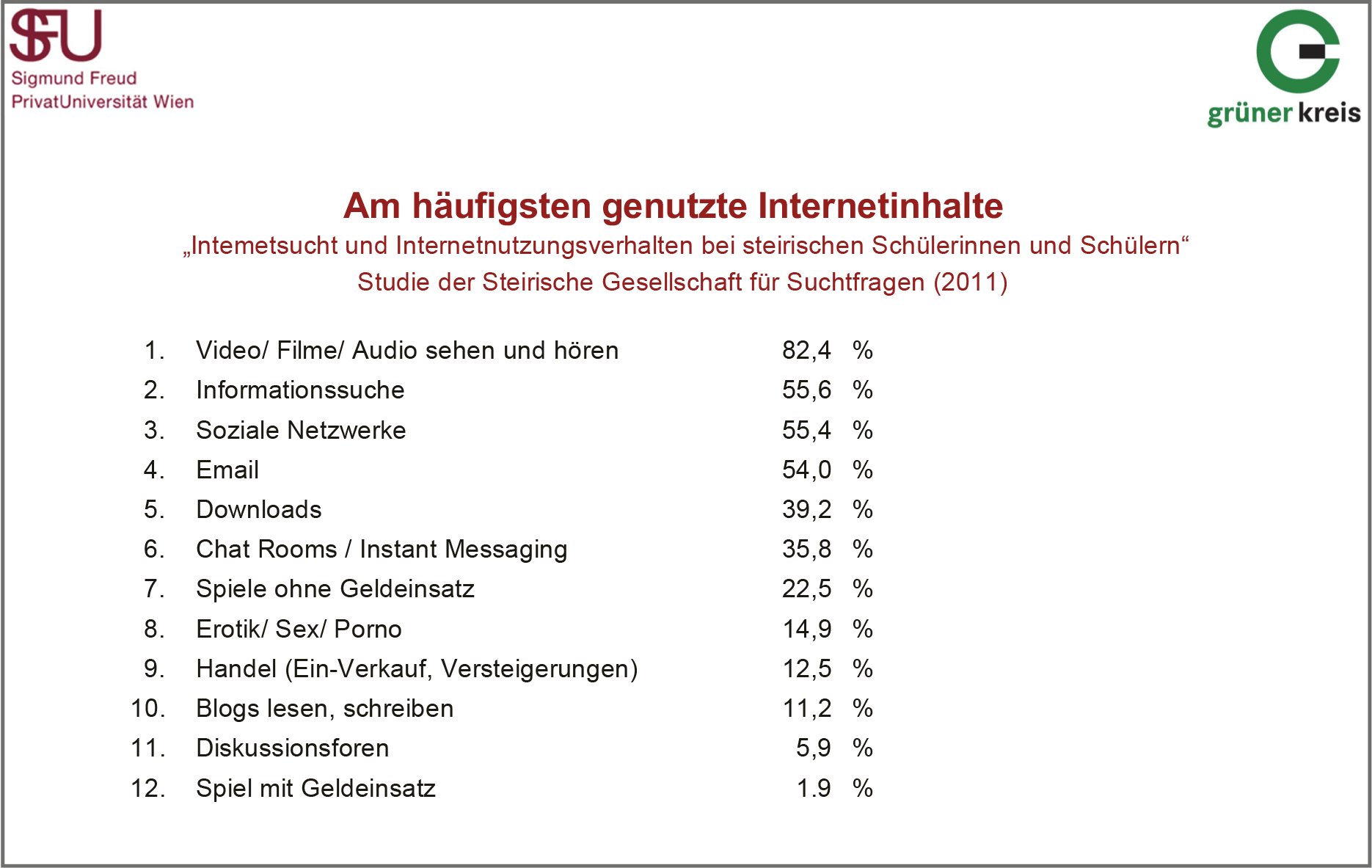

Abbildung 5: Rangfolge der Internetnutzung (Steirische Gesellschaft für Suchtfragen 2011)

Abbildung 6: Internetsucht und –gefährdung (Steirische Gesellschaft für Suchtfragen 2011)

Im Juni 2011 ist in Österreich eine Studie zum Thema „Internetsucht und Internetnutzungsverhalten bei steirischen Schülerinnen und Schülern“ erschienen (Lederer & Geishofer, 2011). Befragt wurden 100 Schulklassen aus 74 steirischen Schulen aller Schultypen, insgesamt 2095 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Bei insgesamt 3,9% der Befragten kann laut dieser Studie eine Internetsuchtgefährdung oder Internetsucht festgestellt werden. Auffallend sind die Geschlechtsunterschiede: „Erotik/ Sex/ Porno“ nutzen 24,5% der jungen Männer und nur 3,9% der jungen Frauen. Bei den Schülern erhöht die Nutzung von Porno-Inhalten das Risiko einer Internetsucht oder Internetsuchtgefährdung um das 2,7-fache, bei Schülerinnen um das 23,4-fache. Ähnlich verhält es sich bei „Spiel mit Geldeinsatz“. Derartige Spiele nutzen 3,1% der Schüler und nur 0,6% der Schülerinnen. Bei den Schülern erhöht sich das Risiko einer Internetsucht oder Internetsuchtgefährdung um das 2,6 fache, bei Schülerinnen aber um das 39,9fache. Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass sich mit den erwähnten Inhalten zwar viel weniger Mädchen befassen – wenn sie es aber tun, sind sie um ein Vielfaches gefährdeter, in ihrem Verhalten suchtartig zu abzugleiten.

4. Diagnostik der Internetsucht

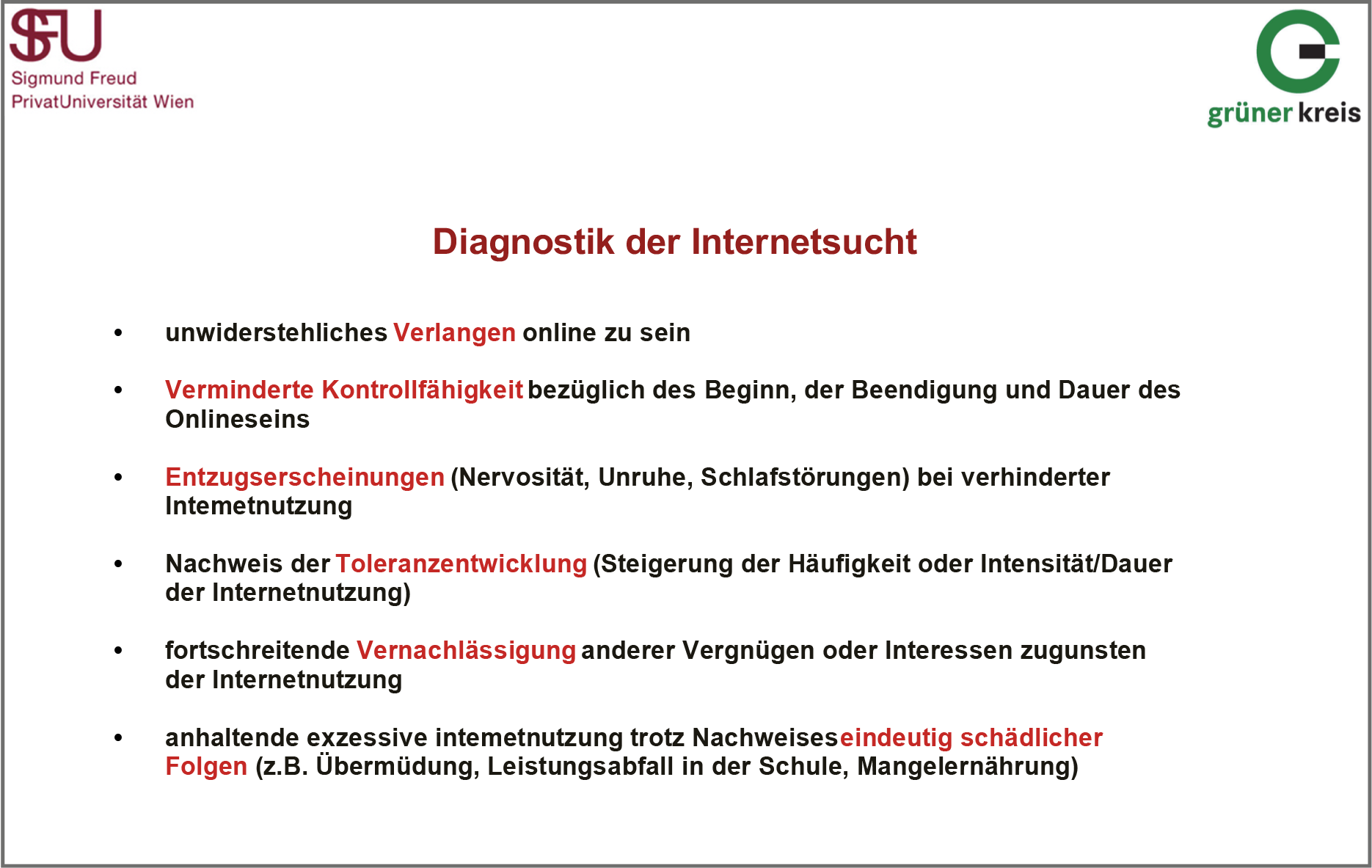

Abbildung 7: Diagnostik der Internetsucht

Symptome der Internetsucht weisen hohe Überschneidungen zu stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen auf: Betroffene berichten, einen dominierenden Drang bzw. gedankliche Eingenommenheit (Craving) zu erleben und das zunächst als positiv erlebte Verhalten nicht mehr willentlich steuern zu können (Kontrollverlust). Wird der Konsum verhindert, so erleben Betroffene darüber hinaus aversive Zustände (Entzug), die sich auf vielerlei Weise manifestieren können, wie z.B. depressive Verstimmung, Reizbarkeit bis hin zu offenen aggressiven Ausbrüchen. Ferner berichten Betroffene, dem Verhalten mit steigender Häufigkeit und Intensität nachgehen zu müssen oder immer mehr Zeit für den Konsum zu investieren (Toleranzentwicklung). Im Verlauf der Erkrankung kommt es bei den Betroffenen darüber hinaus zu schwerwiegenden Folgeerscheinungen: Einschränkungen des Sozialkontaktes, soziale Vereinsamung und interpersonelle Konflikte, berufliche und ausbildungsbezogene Leistungseinbußen, Veränderungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, usw.. Professionelle Hilfe wird häufig erst sehr spät und auf externen Druck hin oder infolge direkter negativer Konsequenzen (Arbeitslosigkeit bzw. Schulabbruch, Verlust des Partners, soziale Isolation) in Anspruch genommen.

5. Risikofaktoren

Besonders gefährdet sind Menschen mit Affektiven und Angststörungen, Depressivität, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS), überhöht ausgeprägtem Neurotizismus (hohe Ängstlichkeit, übersteigerte Stressanfälligkeit, negatives Selbstbild) und deutlich verminderter Extraversion (starke Rückzugstendenzen und hohe soziale Kränkbarkeit). Besonders betroffen sind demzufolge sozial isolierte Menschen, Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl, mit großer Schüchternheit und solche, die in schwierigen familiären Bedingungen leben. Es finden sich auch Hinweise darauf, dass sich junge Menschen, deren Internetgebrauch pathologische Züge aufweist, im Vergleich zu jungen Menschen mit unauffälligem Internetgebrauch durch ein charakteristisches Persönlichkeitsprofil auszeichnen. So waren erstere beispielsweise empfindsamer, emotional instabiler, phantasievoller, introvertierter, selbstgenügsamer und experimentierfreudiger.

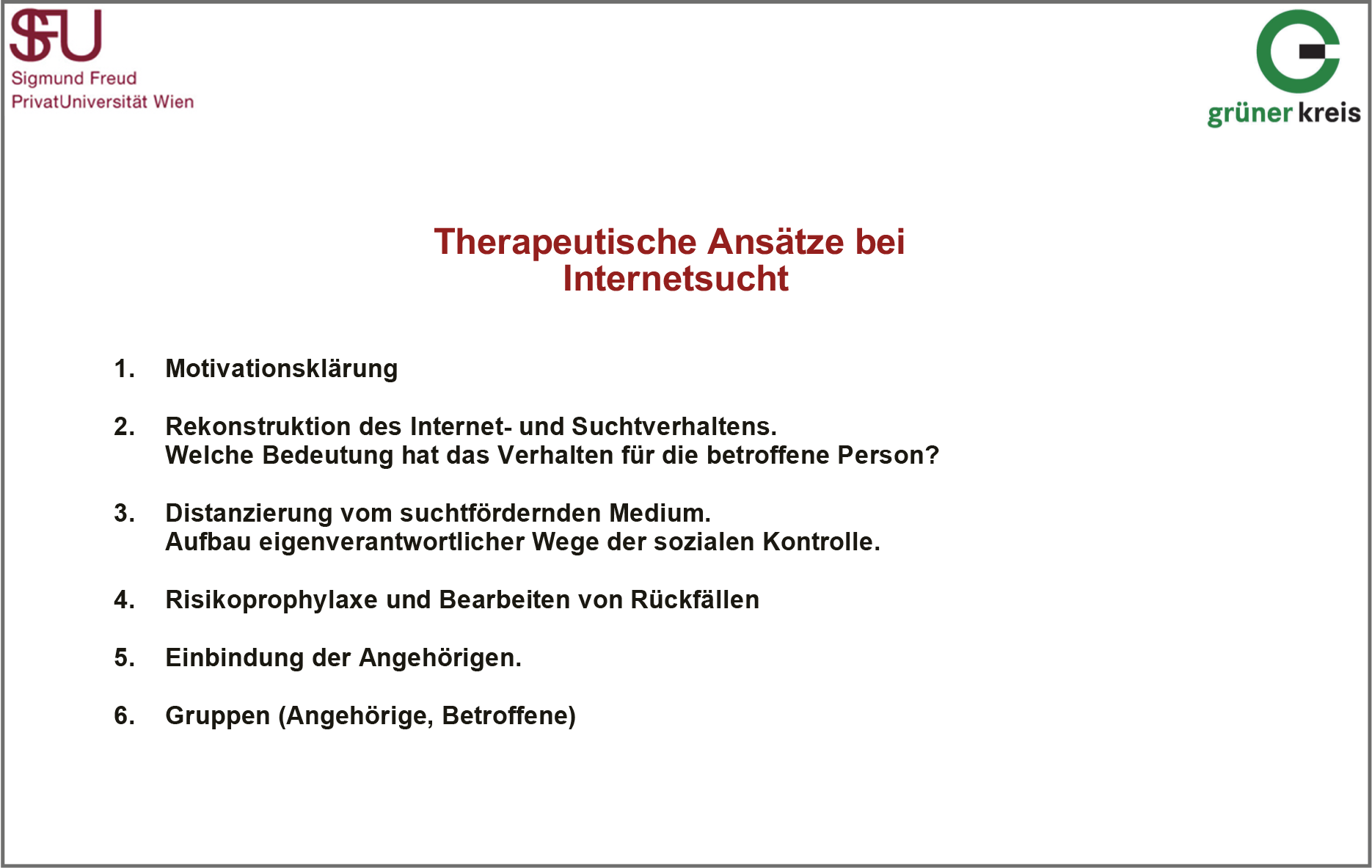

Abbildung 8: Therapeutische Ansätze bei Internetsucht

6. Therapeutische Ansätze bei Internetsucht

Bei Vorliegen einer Internetsucht ist Abstinenz nur schwer möglich. Vom Patienten zu verlangen, das Internet gar nicht mehr zu gebrauchen, ist oft kontraproduktiv. Darum konzentriert man sich in der Therapie vielmehr darauf, den Gebrauch einzuschränken. Es geht für den Patienten also um die Wiedergewinnung eines kontrollierten Umgangs mit dem Internet bzw. mit den problembehafteten Bereichen des Internets. Die Einübung von Zeitmanagement und die Entwicklung von effektiven Bewältigungsstrategien ist hierbei eine wichtige Aufgabe. Denn Internetsucht kann als Ergebnis einer Art Problemlösungsversuch (Selbstmedikation) bezeichnet werden.

Worauf kommt es bei der Therapie also an? Wichtig ist nicht die Therapie der Internetsucht, sondern die Therapie des Internetsüchtigen. Es geht um eine Individualisierung der Therapie, um die Fokussierung auf die individuellen Hintergrundfaktoren und Inhalte, die im Internet von den Betroffenen gesucht werden. Wichtige Elemente der Therapie bei Internetsucht sind die Klärung der Therapiemotivation, die Rekonstruktion des Internet- und Suchtverhaltens und die Frage, welche spezifische Bedeutung das Verhalten für die betroffene Person hat. Wichtige Aspekte sind auch die bewusste Distanzierung vom suchtfördernden Medium bzw. Inhalt und der Aufbau eigenverantwortlicher Wege der sozialen Kontrolle; und schließlich die Risikoprophylaxe und die Integration von Rückfällen in den therapeutischen Prozess.

Auf dem Gebiet der Motivationsklärung geht es um die Frage, warum Verhaltensänderungen angestrebt werden. Hier kann der Therapeut gleichsam Geburtshelfer sein. Auch Sinnfragen und Fragen nach persönlichen Ressourcen werden thematisiert. Onlinesüchtige bemerken häufig, dass sie durch das Suchtverhalten Werte aufgegeben haben, die ihnen einst wichtig waren. Dabei geht es um den Umgang mit Sexualität, das Verschweigen des eigenen Verhaltens, Zeitverlust, die Vernachlässigung von Pflichten, Freundschaften und Arbeit und um Konflikte mit Mitmenschen als Folge des exzessiven Verhaltens etc..

Ohne fremde Hilfe Wege aus der Internetsucht zu finden, ist oft sehr schwierig. Wie bei anderen Suchterkrankungen ist ein Leidensdruck wichtig, bevor das eigene Verhalten geändert oder Hilfe in Anspruch genommen wird. Eine lange Verleugnungsphase ist jedoch ein typisches Symptom. In der Therapie geht es daher auch um folgende Fragen: Welche Faktoren führten dazu, dass Hilfe gesucht wird? Welche Lebensbereiche wurden bereits negativ beeinflusst (Auswirkung auf Partnerschaft, Arbeit, Freizeit, Lebensgenuss)? Welches sind die Probleme, Geheimnisse und Entschuldigungen des Betroffenen? Welche Versuche wurden bis jetzt unternommen, dysfunktionales Verhalten einzuschränken? Wie ernst ist der Veränderungswunsch? Und: Gibt es Faktoren der Fremdmotivation (Arbeitgeber, Partnerin, Eltern)?

Bei der Rekonstruktion des Internet- und Suchtverhaltens geht es um die spezifische, individuelle Bedeutung, die das Verhalten für die betroffene Person hat und um eine Bewusstmachung des eigenen Suchtverhaltens. Für viele Abhängige stellt das Internet eine Möglichkeit dar, um vor Problemen zu flüchten. Die Internetsucht hat für den Süchtigen in der Regel bestimmte Funktionen und Vorteile. Es geht daher darum, diese zu identifizieren und um die Frage, weshalb bestimmte Anwendungen im Internet bevorzugt genutzt werden. Schließlich geht es um das Herausarbeiten der Zusammenhänge zwischen individuellen Problembereichen (aktuell und lebensgeschichtliche Hintergründe) und Internetnutzung (z.B. Selbstwertprobleme, Rollenkonflikte, Ablösungsproblematik, mangelnde soziale Kompetenz, Umgang mit Streß, Freizeitgestaltung, berufliche Situation) und um eine Aufarbeitung der Auslöser (situative Risikofaktoren, Stressfaktoren und Bewältigungsstrategien, Suche nach neuer Stimulation, etc.).

Die therapeutische Aufarbeitung der Folgen des suchtartigen Internetgebrauchs ist auch ein wichtiger Aspekt der Therapie: Schuldgefühle, Angst, Hoffnungslosigkeit, Isolation, Kommunikationsverlust, Trauer (um die verlorene Zeit, eigene Entwicklungsmöglichkeiten, verlorene Beziehungen, etc.), das (Wieder-) Entdecken der eigenen Fähigkeiten und Stärken, das Herausarbeiten der aktuell wichtigen Ziele und Aufgaben, die auf den Betroffenen warten (Promotiv).

Aber auch allgemeine Fragen zu Lebenszufriedenheit, Rationalisierungsversuche des Verhaltens und unrealistische Erwartungen, die an das Internet geknüpft sind, müssen durchgearbeitet werden. Nicht nur das Erlernen von Medienkompetenz, sondern auch der Kompetenzgewinn im Umgang mit eigenen Bedürfnissen und Gefühlen ist hier wichtig.

Rückfälle sind kein Übel – sie weisen auf den wunden Punkt hin und können gut in die Therapie integriert werden. Hier geht es darum, typische Verführungssituationen zu erkennen und Verhaltensänderungen zu entwickeln, um potenzielle Rückfallsituationen zu entschärfen. Gruppentherapie schließlich ist sinnvoll um die Scham zu durchbrechen und zu entdecken, dass andere Menschen ebenfalls betroffen und bereit sind, von den Mitbetroffenen zu lernen und motiviert zu werden sowie um zu erfahren, dass soziale Kontakte auch offline möglich sind.

Angehörige leiden mit. Die Einbindung der Familie kann sinnvoll sein, um die Sorgen und den Schmerz der Angehörigen jenseits von Vorwürfen fühlbar zu machen, um aufzuklären, was Sucht bedeutet, die Schuld des Abhängigen für sein Verhalten zu reduzieren, die offene Kommunikation zu verbessern, Probleme in der Familie einzubeziehen, die Familie dazu anzuregen, den Abhängigen bei der Veränderung zu unterstützen, z.B. neue Hobbies zu finden, und vieles mehr. Die Angehörigengruppen wiederum sind wertvoll, damit die eigene Rolle und Beziehung zum Betroffenen sowie zu seinem Internetverhalten reflektiert werden kann. Dies ermöglicht, eigene Erfahrungen weiterzugeben und von Erfahrungen anderer zu profitieren. Diese Form der „Zusammenarbeit“ kann eine Entlastung in der alltäglichen Situation bringen und die Gestaltung der Beziehung zum Betroffenen positiv fördern.

Autor

Dr. Dominik Batthyány, Psychotherapeut in eigener Praxis in Wien, seit 2007 Leiter der Abteilung Suchtprävention im „Grünen Kreis“ – Verein zur Rehabilitation und Integration suchtkranker Personen. Gründer und Leiter der Therapie- und Beratungsstelle Mediensucht an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU); seit 2012 Leiter des Instituts für Verhaltenssüchte an der SFU.

Korrespondenz

Dr. Dominik Batthyány

Institutsleitung

Institut für Verhaltenssüchte

Sigmund Freud Privatuniversität Wien Paris

Schnirchgasse 9a | A-1030 Wien

Tel.: +43/676/88088391

E-Mail: dominik.batthyany@sfu.ac.at

Literatur

Batthyány, D., Müller, K.W., Benker F. & Wölfling, K. (2009). Computerspielverhalten – Klinische Merkmale von Abhängigkeit und Missbrauch bei Jugendlichen. Wiener Klinische Wochenschrift, 121, 502-509.

Batthyány, D., Pritz, A. (2009). Rausch ohne Drogen: Substanzungebundene Süchte, Wien: Springer

Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (2000). Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10, Kapitel V (F). 4. Aufl. Bern: Huber.

Griffiths, M. D., Davies, M. N. O. & Chappell, D. (2004). Online computer gaming: a comparison of adolescent and adult gamers. Journal of Adolescence, 27(1), 87-96.

Griffiths, M. D., Hunt, N. (1998). Dependence on computer games by adolescents. Psychological Report, 82, 475-480.

Grüsser, S. M.,, Thalemann, R. (2006). Computerspielsüchtig? Rat und Hilfe. Bern: Huber

Grüsser, S. M., Thalemann, R., Albrecht, U., Thalemann, C. (2005). Exzessive Computernutzung im Kindesalter – Ergebnisse einer psychometrischen Erhebung. Wiener Klinische Wochenschrift, 117, 188-195.

Grüsser, S. M., Thalemann, S. N. (2006). Verhaltenssucht. Diagnostik, Therapie, Forschung. Bern: Huber

Hahn, A., Jerusalem, M. (2001). Internetsucht: Jugendliche gefangen im Netz. In: Raithel, J. (Hrsg.). Risikoverhaltensweisen Jugendlicher. Erklärungen, Formen und Prävention. Opladen: Leske & Budrich.

Lederer T., Geishofer M.H. (2011). Internetsucht und Internetnutzungsverhalten bei Schülerinnen und Schülern - Eine repräsentative Untersuchung in der Steiermark, Österreich. Suchttherapie 2011; 12

Saß, H., Wittchen, H. U., Zaudig, M. & Houben, I. (2003). Diagnostische Kriterien des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen DSM-IV-TR. Göttingen: Hogrefe.

Thalemann, R., Albrecht, U., Thalemann, C. N., Grüsser, S. M. (2004). Fragebogen zum Computerspielverhalten bei Kindern (CSVK): Entwicklung und psychometrische Kennwerte. Psychomed, 16/4, 226-233.

Young, K. S. (1996). Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. Presented at the 104th Annual Meeting of the American Psychological Assoziation, Toronto, Canada.

Literaturempfehlungen

Grüsser, S. M., Thalemann, S. N. (2006). Verhaltenssucht. Diagnostik, Therapie, Forschung. Bern: Huber

Batthyány, D., Pritz, A. (2009). Rausch ohne Drogen: Substanzungebundene Süchte, Wien: Springer

Grüsser, S. M.,, Thalemann, R. (2006). Computerspielsüchtig? Rat und Hilfe. Bern: Huber