Psyche und Körper

Zur Psychoneuroimmunologie körperlicher Erkrankungen

Volker Tschuschke

Psychotherapie-Wissenschaft 7 (2) 51–60 2017

www.psychotherapie-wissenschaft.info

Zusammenfassung: Die innerorganismischen Zusammenhänge zwischen psychischem Erleben, Stressentstehung und -auswirkungen werden dargestellt. Die dabei erkennbar werdende Bedeutung eines positiven psychischen Erlebens für die Gesundheit einerseits und – im Falle negativen Erlebens – ein Erkrankungsrisiko andererseits rücken zwangsläufig psychologische und psychotherapeutische Interventionsmassnahmen in ein neues Licht. Gerade psychologisch-psychotherapeutische Behandlungsmassnahmen bewirken nachweislich eine Eingriffs- und Korrekturmöglichkeit in einen durch Angst oder Depression ausgelösten Teufelskreis, der das Individuum in einer chronischen Stresssituation gefangen hält. Die spezifischen Ziele von psychologisch-psychotherapeutischen Interventionsmassnahmen bei schweren körperlichen Erkrankungen sind die Auflösung der chronischen Stresslage durch den Erwerb von Krankheits-Bewältigungsstrategien.

Schlüsselwörter: Psychoneuroimmunologie, Stress, Coping, Krebs und Coping, Psychotherapie bei Krebs

«Skotome» der modernen Medizin

Für den Fortschritt der medizinischen Forschung können Psyche, Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem nicht länger unabhängig voneinander betrachtet werden, sondern müssen auf ihre vielfältigen Verbindungen hin untersucht werden (vgl. Schubert, 2011a). Bereits in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts bezeichneten von Uexküll und Wesiack (2003, S. 6) die Blindheit der etablierten Medizin für diese extrem wichtigen wechselseitigen Einflüsse als «Skotom für psychische Vorgänge». Schubert (2011b) ist der Meinung, die moderne biomedizinisch orientierte Medizin mache einen Bogen um die mit lebendigen Menschen verbundenen Verhaltensdaten, weil diese Ängste berührten, sodass sie wie in einer Gegenübertragung abgewehrt werden müssten. Heutigen Medizinstudenten begegnet während ihres Studiums kaum der menschliche Faktor: Ein Umgang mit dem lebendigen Menschen, seinen Ängsten und seinem Krankheitserleben ist in der Regel nicht vorgesehen. Dies dürfte dem dominanten Einfluss des Cartesianismus in der Entwicklungsgeschichte der Medizin zuzuschreiben sein, einer naturwissenschaftlichen Sicht mit einer ausschliesslich rationalen, materialistischen Denkweise. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund etablierte sich eine Medizin, die jegliches menschliche Erleben aus ihrem Denken verbannte. Einzig die psychosomatische Medizin schlägt die Brücke zwischen Soma und Psyche, fristet aber vergleichsweise ein Schattendasein im Fächerkanon der Gesamtmedizin.

Die sprechende Medizin verdient kaum Geld. Es scheint, als ob dies politisch gewollt wäre. Durch den Einsatz von Apparaten und die Verschreibung von Medikamenten wurde ein medizinisch-industrieller Komplex errichtet, der eine Ökonomisierung der Medizin bewirkte (vgl. hierzu Maio, 2013). Der Arzt-Patienten-Beziehung und der Sprache, die beide das Erleben des Patienten beeinflussen bzw. transportieren, wird praktisch keine Bedeutung beigemessen. Eine solche Medizin interessieren nicht die hochkomplexen und im Grunde unvermeidlich wichtigen Verschaltungen zwischen dem Erlebenssystem und dem Rest des Organismus für Krankheitsentstehung und -verlauf. Dass eine solche Vernachlässigung in eine Sackgasse führt, weil sie Erkrankungsgründe und Bedingungszusammenhänge nicht versteht, die eine Genesung erschweren oder sogar unmöglich machen, ist die logische Konsequenz. Die Medizin der Zukunft wird umdenken müssen. Dabei sind die wissenschaftlichen Grundlagen längst bekannt.

Gehirnaktivität und Körperreaktionen

Es gibt unzählige Verbindungen des Zentralnervensystems (ZNS) – speziell dem Gehirn – mit lebenswichtigen Funktionsbereichen des Organismus. Im Gehirn, der Schalt- und Steuerzentrale für den gesamten Organismus, laufen alle Fäden zusammen. Das «Erlebenssystem» im Gehirn ist zuständig für eine angemessene Reaktion auf die Erfordernisse, die dem Organismus durch Umwelteinflüsse und Bedrohungen entstehen. Es umfasst alle sinnesphysiologischen Bereiche (Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen etc.). Einer gefährlich-bedrohlichen Situation muss umgehend und angemessen begegnet werden, sonst läuft der Organismus unmittelbare Gefahr, verletzt oder gar zerstört zu werden. Die Evolution stellte allen Lebewesen ihre je spezifischen Schutzmassnahmen zur Verfügung, um so das Überleben der Arten zu sichern. Jede lebende Spezies hat mit jeder anderen drei grundsätzliche Möglichkeiten gemein: Kampf, Flucht oder Erstarrung (fight – flight – freeze). Diese basalen Funktionsweisen sind genetisch fest einprogrammiert und laufen unwillkürlich ab. Das heisst, hierzu benötigt der Organismus zunächst grundsätzlich keinerlei intellektuelle Verarbeitung, das könnte wertvolle Zeit kosten. Die Reaktionen des Organismus auf potenzielle Gefahren laufen automatisch und blitzschnell in kortikalen und subkortikalen Bereichen ab, innerhalb von Millisekunden.

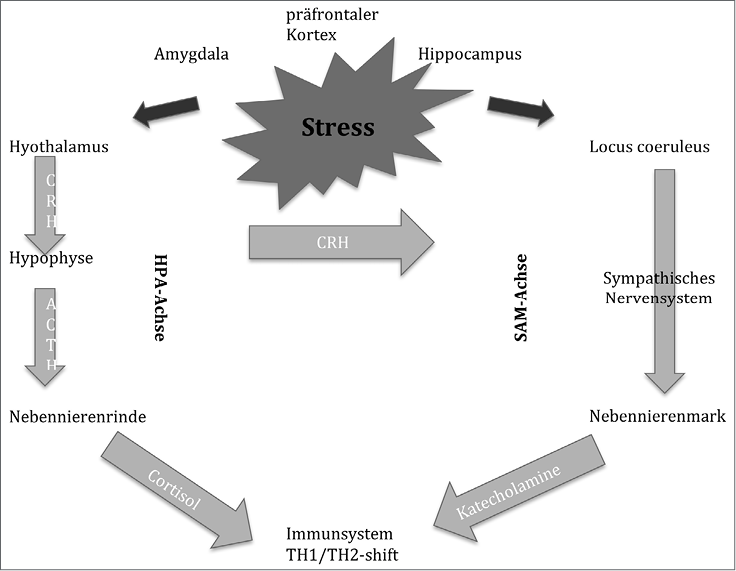

Abbildung 1: Komponenten des Stresssystems und ihre Verbindungen zum Immunsystem (Schubert, 2011b)

Die Stressreaktion des Organismus (Abbildung 1) bewirkt eine unmittelbare Einleitung von Schutzmassnahmen. Sinnesphysiologisch aufgenommene Reize aus der Umwelt gelangen – unter Hinzuziehung des präfrontalen Kortex – in limbische Bereiche, über den locus coeruleus im Stammhirn auf der Seite des sympathischen Nervensystems (der SAM-Achse) zum Nebennierenmark und auf der Seite der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA), speziell über den Hippocampus, die Amygdala (Angst- und Aggressionszentrum), den Hypothalamus und die Hypophyse zur Nebennierenrinde. In der Nebennierenrinde wie dem Nebennierenmark werden die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin produziert.

Abbildung 1 verdeutlicht, dass Stresshormone wie Cortisol (Adrenalin) und Katecholamine ausgeschüttet werden, um das Immunsystem unmittelbar zu beeinflussen, indem sie es dämpfen. Die Immunaktivitäten des Organismus werden durch die Verbindungen der relevanten Areale des limbischen Systems im Mittelhirn (Hippocampus, Amygdala, medialer/orbitaler präfrontaler Kortex) zu den Corticotropin-releasing-Hormon (CRH)-/Arginin-Vasopressin-Neuronen des Hypothalamus und zu den zentralen katecholaminergen Neuronen des Locus coeruleus/Noradrenalin-Systems gedämpft. Diese zentralen Komponenten des Stresssystems werden stimuliert, sodass es über die HPA- und die SAM-Achsen zur Freisetzung von Cortisol bzw. Adrenalin und Noradrenalin kommt (vgl. Schubert, 2011a, S. 68; Tschuschke, 2011a, S. 264). Die Folgen sind eine Verminderung der Typ 1-T-Helferzellen (TH1-T-Helferzellen sind an der zellulären Immunität beteiligt) und eine Erhöhung der Typ 2-T-Helferzellen (TH2-T-Helferzellen sind an der humoralen Immunität beteiligt) (TH1/TH2-shift, auch CD4-/CD8-ratio genannt). Die T-Helferzellen Typ 1-Immunantwort wird nach Schubert in der Literatur wechselweise als «zelluläre» oder «proinflammatorische Immunität» und die T-Helferzellen Typ 2-Immunantwort als «humorale» oder «antiinflammatorische Immunität» bezeichnet. Die T-Helferzellen gehören zum erworbenen Immunsystem, während zum Beispiel die natural killer cells (NK-Zellen) spezialisierte Teile des angeborenen Immunsystems sind.

Abbildung 2: Stressreaktionen des Organismus

Der Organismus wird in den Alarm-Modus geschaltet (Abbildung 2).

Nervöses System: Unter Stress – physisch oder psychisch – schaltet der Organismus seine Energie-Ressourcen um in den Kampf-Modus gegen die Gefahr. Im Kampf-Flucht-Modus signalisiert das sympathische Nervensystem den Drüsen, Adrenalin und Cortisol auszuschütten. Diese Hormone veranlassen das Herz, schneller zu schlagen, erhöhen den Blutdruck, vermindern den Verdauungsprozess, lassen den Glukose-Level stark ansteigen und katapultieren Glukose in den Blutkreislauf.

Muskel-Skelettsystem: Im Stress-Modus wird der Muskeltonus bedeutsam erhöht. Diese Anspannung bewirkt über eine längere Dauer Spannungskopfschmerz, Migräne und verschiedene muskuläre Skelettzustände.

Respiratorisches System: Stress beschleunigt die Atemfrequenz – oder bewirkt Hyperventilation – was individuell Panikattacken auslösen kann.

Kardiovaskuläres System: Akuter Stress beschleunigt die Herzfrequenz und veranlasst das Herz zu stärkeren Kontraktionen. Blut wird zu den grossen Muskeln von dem nun geweiteten Herzen transportiert, indem die Blutmenge erhöht wird (zusätzlich werden Reserven aus der Leber in den Blutkreislauf gepumpt). Dieses Blut wird in die verschiedenen Körperbereiche zu den Muskeln gepumpt (erhöhter Sauerstoffbedarf). Wiederholte akute Stresssituationen können inflammatorische Prozesse (Entzündungen) in den koronaren Arterien verursachen, die als Ursache für Herzinfarkte angesehen werden.

Endokrines System: Im gestressten Zustand senden adrenerge Zellen im Gehirn ausgehend vom Hypothalamus – und anderen Bereichen (siehe Abbildung 1) – Signale an die Nebennierenrinde und das Nebennierenmark, damit Stresshormone produziert werden.

Wenn Cortisol und Epinephrine (Adrenalin und Noradrenalin) freigesetzt werden, produziert die Leber mehr Glukose, einen Blutzucker, der unmittelbar die Energie für den «Kampf-Flucht-Modus» liefert.

Gastrointestinales System: Stress kann dazu führen, dass wir deutlich mehr oder viel weniger essen als üblich. Mehr zu essen, ungewöhnliches Essen zu sich zu nehmen bzw. eine Steigerung des Tabak- oder Alkohol-Konsums können zu Herzproblemen oder Säure-Reflux im Bereich der Speiseröhre beitragen.

Der Magen kann mit Krämpfen oder sogar Übelkeit und Schmerzen reagieren. Wird der Stress unerträglich, kann dies zu Erbrechen führen.

Stress kann die Verdauung und den Metabolismus im gastrointestinalen Bereich ungünstig beeinflussen. Auch kann er die Geschwindigkeit beeinflussen, mit der die Nahrung durch den Körper wandert, von der Diarrhoe bis zur Obstipation können die Folgen reichen.

Reproduktives System: Exzessive Cortisol-Ausschüttungen können in Menschen die normalen Funktionen des reproduktiven Systems negativ beeinflussen. Bei Männern kann chronischer Stress die Produktion von Testosteron und die Spermien-Produktion behindern und zu Impotenz führen.

Bei Frauen kann Stress ein Ausbleiben der Menstruation oder eine gestörte Menstruation mit gesteigerten Beschwerden bewirken. Ebenfalls kann die sexuelle Lust gestört werden.

Aufgrund der durch die Stressreaktion bewirkten Veränderungen der normalen Körperfunktionen und durch die verminderten Aktivitäten des Immunsystems wird es Bakterien und Viren möglich, in den Organismus einzudringen – die Entstehung von Krankheiten wird damit erleichtert. Psychische Belastungen aktivieren die beschriebenen neuro-humoralen Strukturen, es kommt im Zuge einer chronischen Überaktivierung des Stresssystems zu Entzündungsprozessen im Organismus, einer verminderten Wundheilung und erhöhten viral bedingten (Krebs-) Erkrankungsrisiken.

Unter Anführung einer ganzen Reihe von Studienbefunden schlussfolgert Schubert (2011a), dass es heute nicht mehr infrage stehe, dass der Prozess der Wundheilung bei Angst, Depression und Schmerzen wie auch durch psychosoziale Stressoren gestört werde.

«Angesichts der […] deutlich gewordenen signifikanten, oftmals linearen Verbindungen zwischen psychischen Belastungsfaktoren und erhöhtem Infektionsrisiko und Verschlechterungen des Zustands bei Viruserkrankungen verwundert es, wie zum Teil fahrlässig ignorant die medizinischen Leistungs- und Entscheidungsträger mit diesem Thema […] umgehen» (Schubert, 2011a, S. 75).

Psychoneuroimmunologie

Die Psychoneuroimmunologie (PNI) hat ihre Ursprünge in der Medizin der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, eng verbunden mit Namen wie Robert Ader und Janice Kiecolt-Glaser. Die Bezeichnung PNI umfasst drei wichtige Bereiche, die untrennbar miteinander verwoben sind und miteinander kommunizieren: die Psyche, die Neurologie und die Immunologie.

«[D]ie Psychoneuroimmunologie befasst sich mit den Wechselwirkungen zwischen dem Nervensystem, dem Hormonsystem und dem Immunsystem» (Schedlowski & Tewes, 1996, S. VII).

Die Grundlagenforschung Ende der 80er Jahre erbrachte das überraschende Ergebnis, dass nicht nur psychische Faktoren das Immunsystem beeinflussen, sondern dass auch umgekehrt immunologische Aktivität in der Lage ist, Erleben und Verhalten zu verändern («Immunoneuropsychologie» nach Dantzer, vgl. Schubert, 2011a). So riefen proinflammatorische Zytokine über die Aktivierung zentraler hypothalamischer Kernstrukturen psychische Beschwerden depressiver Qualität wie Stimmungsveränderungen, Antriebsstörung, Libidoverlust, Erschöpfung, sozialen Rückzug, Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen hervor. Dieses Beschwerdebild ging als sogenanntes «sickness behavior» in die Literatur ein.

Aktivitätsveränderungen im ZNS können über neuronale, humorale und immunologische Prozesse Gesundheit und Krankheit beeinflussen (vgl. Schubert, 2011a). In erster Linie bedeutet dies, dass psychologisch an den Stressreaktionen angesetzt werden muss. Forschungsergebnisse in der Medizin verweisen seit langem darauf, dass Stress (gemeint ist der negative Stress, als «distress» bezeichnet) – vor allem chronischer Stress – zu den verschiedensten Erkrankungen führt. In der Psychoonkologie hat sich inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, dass chronischer Stress und Depression das Krebserkrankungsrisiko und die Krebssterblichkeit signifikant erhöhen können (vgl. hierzu Kissane, 2009; Batty et al., 2017). Ein erfolgreiches Stressmanagement erlaubt es, besser mit Stresssituationen (denen stets Angst zugrunde liegt) umzugehen, zum Beispiel durch den Einsatz hilfreicher, aktiver Bewältigungsstrategien (sogenannter «Coping-Strategien»), zu denen dann die Regulation negativer Emotionen, Techniken der kognitiven Umstrukturierung, Entspannungsverfahren, der Aufbau bzw. die Inanspruchnahme von Ressourcen wie sozialer Unterstützung gehören usw. (vgl. Tschuschke et al., 1994; Tschuschke, 2011a; Weber et al., 2011).

Nicht alle Menschen werden durch schwere oder schwerste Erlebnisse und Belastungen traumatisiert und andauerndem Stress ausgesetzt. Dieses «Rätsel der seelischen Gesundheit» (Tress, 1986) verweist auf Strukturen und Ressourcen menschlicher Persönlichkeit, die das Individuum davor schützen, zu erkranken. Robustere Naturen benötigen keine Hilfe von dritter Seite, sie verfügen offensichtlich über Ressourcen («Selbstheilungskräfte» im somatischen oder psychischen Sinne) und eine Stabilität ihrer Grundpersönlichkeit, die sie davor bewahrt, traumatisiert zu werden oder psychisch zu dekompensieren. Dagegen erleiden aber zwischen 10 Prozent und 40 Prozent aller an Krebs Erkrankten aufgrund der Diagnose und/oder der onkologischen Behandlungsmassnahmen eine Traumatisierung im Sinne einer PTSD-Diagnose (vgl. hierzu ausführlicher Tschuschke, 2011a). Traumatisierungen selbst wiederum gehen mit einer erheblichen Stressbelastung des Organismus einher, sodass eine psychoonkologische Unterstützung dringend angezeigt ist. Der Organismus benötigt alle möglichen Energien und Kräfte, um der lebensbedrohlichen Erkrankung mit all ihren schwer belastenden Begleiterscheinungen (Chemo-, ggf. Bestrahlungstherapie, chirurgische Eingriffe, aggressives Tumorwachstum, zusätzlich psychosozialer Stress) begegnen zu können. Das oberste Gebot lautet, die Stressreaktionen des Organismus herunter zu regulieren, was stets Arbeit an der Angst bedeutet. Dies kann nur durch psychologische Massnahmen erfolgen. Entweder verfügt das Individuum selbst über eigene Ressourcen der Krisenbewältigung, findet Mittel und Wege, sich Hilfen zu holen wie zum Beispiel Unterstützung von sozial wichtigen Personen, oder es benötigt professionelle Hilfe durch Ärzte oder Psychotherapeuten (siehe Abschnitt «Psychotherapie und Krebs»).

Am Beispiel der vermutlich massivst möglichen Bedrohung wie die einer Krebserkrankung sollen im Folgenden die Zusammenhänge zwischen extrem belastenden Lebensereignissen, chronischen Stresssituationen und Erkrankungsrisiken dargelegt werden.

Belastende Lebensereignisse, chronischer Stress und Krebserkrankung

In einer grossen Metaanalyse, die in einem Zeitraum von 30 Jahren ausschliesslich prospektiv angelegte Studien zu den Zusammenhängen zwischen psychosozialen Einflussfaktoren und Krebsentwicklung einschloss, kam Garssen (2004) zu dem Ergebnis, dass 70 Prozent aller Studien (49 von 70 Studien) signifikant positive Zusammenhänge zwischen belastenden psychosozialen Variablen und dem Krankheitsverlauf aufwiesen. Die markanten Variablen waren Belastungen durch Hilflosigkeitsgefühle und die Unterdrückung von Emotionen, auch ergaben sich deutliche Tendenzen für eine geringe soziale Unterstützung und chronische Depression (vgl. Tschuschke, 2011a). Hilflosigkeitsgefühlen liegt Angst zugrunde, die Unterdrückung dieser Angst löst gerade nicht das Problem, sondern führt im Gegenteil zu Dauerstress.

Peled et al. (2008) wiesen nach, dass mindestens ein schwer belastendes Lebensereignis signifikant positiv korreliert war mit einer späteren Brustkrebserkrankung bei 622 Frauen. Auch Scherg und Blohmke (1988) untersuchten den Einfluss von vier verschiedenen belastenden Lebensereignissen bei Frauen für ein Krebserkrankungsrisiko. Bei 2.765 Frauen mit entweder diagnostizierter Brustkrebserkrankung, einer anderen Krebserkrankung oder Frauen ohne Symptome ergab sich, dass mindestens drei von vier kritischen Lebensereignissen jeweils in einer statistisch signifikanten Beziehung zu einer Krebserkrankung standen (vgl. Tschuschke, 2011a):

der Tod der Mutter während der Kindheit (vor dem 16. Lebensjahr) oder

geschiedene, getrennte, verwitwete Eltern (zu irgendeinem Zeitpunkt) oder

mindestens ein traumatisches Erlebnis im Zweiten Weltkrieg

Telarovic et al. (2006) ermittelten in einer retrospektiven Studie den Einfluss der Jugoslawien-Kriege (der Kroatienkrieg dauerte von 1991 bis 1995) auf ein erhöhtes Risiko für eine spätere Tumorerkrankung des Zentralen Nervensystems und kamen zu signifikanten Zusammenhängen mit belastenden (traumatisierenden) Lebensereignissen (zit. bei Tschuschke, 2011a). 364 an Krebs erkrankte Patienten eines Krankenhauses in Kroatien, die zwischen dem 1. Januar 1986 und dem 31. Dezember 2000 mit ZNS-Tumoren in der Abteilung für Neurologie vorgestellt wurden, wurden mit Daten des kroatischen Zensus aus dem Jahre 2001 verglichen. Unter Berücksichtigung basaler demografischer Merkmale sowie psychischer Prämorbidität und Komorbidität konnte eine signifikante Zunahme an Tumorerkrankungen im genannten Zeitraum festgestellt werden: Die geringste Rate ergab sich im Jahr 1990 (10 Patienten) und die höchste im Jahr 1993 (42 Patienten), mit einem rapiden Anstieg in den Jahren 1990 bis 1995, gefolgt von einem Abfall in den nachfolgenden Jahren. Die Autoren schliessen daraus, dass die Erlebnisse und Traumatisierungen des Krieges den entscheidenden Einfluss für die Krebserkrankungen gehabt hätten, selbst wenn man eine mögliche Verbesserung diagnostischer Möglichkeiten in dem betrachteten Zeitraum berücksichtige.

Keinan-Boker et al. (2009) konnten anhand einer Kohorte europäischer Juden (die dem Holocaust ausgesetzt waren), die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel emigrierten, statistisch bedeutsam erhöhte Krebsinzidenzraten im Vergleich zu einer anderen Kohorte europäischer Juden, die vor dem Zweiten Weltkrieg nach Israel emigrierten, feststellen. Die Holocaust-Überlebenden hatten statistisch signifikant höhere Raten an allen möglichen Krebserkrankungen. Durchgängig wurden diese erhöhten Erkrankungsraten für sechs Jahrgänge zwischen den Geburtsjahrgängen 1920 und 1945 gefunden, wobei die jüngsten Geburtsjahrgänge zwischen 1940 und 1945 die stärkste Beziehung zur Krebsinzidenz aufwiesen. Dieser Zusammenhang legt nahe, dass insbesondere frühkindlich erlittene existenzielle Bedrohungen Stressoren darstellen, die ein stark vergrössertes Krebserkrankungsrisiko in sich tragen (vgl. Hursting & Forman, 2009).

In einer sehr grossen Metaanalyse haben Chida et al. (2008) zum einen die Ergebnisse von 165 Studien zusammengefasst und kommen zu dem Ergebnis, dass stressvolle psychosoziale Situationen zu einem hochsignifikant erhöhten Krebserkrankungsrisiko (Krebsinzidenz) in initial gesunden Populationen führen, zum anderen konnten die Autoren aber auch anhand von 330 Studien zeigen, dass chronischer Stress zu einer hochsignifikant niedrigeren Überlebensrate führte und im Falle von 53 Studien sogar die Mortalitätsrate signifikant erhöhte.

Eine sehr grosse prospektive Studie untersuchte das Mortalitätsrisiko bei 15.453 gesunden und an Krebs erkrankten Menschen über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg (vgl. Hamer et al., 2009). In dieser Zeit ereigneten sich 425 Todesfälle in der Gruppe mit einer Krebserkrankung. Bei dieser Gruppe wurde zu Beginn der Studie das Stressniveau erfasst, ebenfalls bei der gesunden Untergruppe. Bei der gesunden Gruppe wirkte sich ein erhöhtes Stressniveau zu Studienbeginn signifikant auf eine erhöhte spätere Lungenkrebsmortalität aus.

Die zitierten Metaanalysen sprechen angesichts der sehr grossen Stichprobenumfänge und der Zahl der einbezogenen Studien eine ziemlich deutliche Sprache. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen, die eine kausale Beziehung zwischen Stress und Krebs als nicht eindeutig geklärt ansehen. Nielsen und Grønbaek (2006) kommen in einer Metaanalyse über 18 Studien zu dem Schluss, dass die Ergebnisse gemischt seien. Auch De Boer et al. (1999) fanden in einer älteren Metaanalyse von 15 Studien gemischte Ergebnisse, die einerseits die Beziehung unterstützten, andererseits nicht. Die Kritiken beziehen sich auf methodologische Defizite in den meisten Studien, unter anderem eine grosse Variabilität in dem, was als Stress jeweils angesehen und wie er gemessen wurde. Auch zu kleine Stichproben wurden in manchen Studien bemängelt, nicht vergleichbare onkologische Erkrankungen, unvergleichbare Erkrankungsstadien, eine zu geringe Follow-up-Zeit usw. (vgl. hierzu Tschuschke, 2011a).

Die erwähnte Kritik trifft die weiter oben zitierten grossen und neueren Metaanalysen letztlich nicht. Nicht nur sind die Stichproben in den oben angeführten Studien jeweils sehr umfangreich oder repräsentativ, womit ein Stichprobenfehler sehr unwahrscheinlich wird. Auch wurden homogene Krankheitsbilder und oft sehr lange Follow-up-Zeiten berücksichtigt, zudem waren sehr viele Studien auch prospektiv angelegt, was Post-hoc-Erklärungen und damit einen induktiven Fehlschluss ausschliesst.

Schubert (2011a) wägt in einer kritischen Analyse die Argumente für und wider die These «stressbedingte Krebsentstehung» gegeneinander ab. Die Evidenzlage zur stressbedingten Steigerung einer Rezidivgefahr bei bereits diagnostizierten Krebserkrankungen sei konsistenter als zum stressbedingten erstmaligen Auftreten von Krebs. Nach seiner Auffassung seien die Zusammenhänge der vielen genetischen, umweltbedingten (Luftverschmutzung, Infektion, geophysische Faktoren), lebensstilassoziierten (Rauchen, Alkoholkonsum, falsche Ernährung, mangelnde körperliche Aktivität), hormonellen, sozioökonomischen und individuellen psychischen Faktoren zu komplex, um die Frage beantworten zu können.

Krebs ist in den meisten Fällen eine hoch komplexe Angelegenheit und muss als ein multifaktorielles Geschehen angesehen werden (vgl. hierzu Tschuschke, 2011a). Nur sehr wenige onkologische Erkrankungen sind monokausal zu erklären. Beispielsweise ist das Brustkrebserkrankungsrisiko maximal in 5–6 von 100 Fällen genetisch zu erklären (vgl. Petru et al., 2014), alle anderen Ursachen sind unbekannt. Gleiches gilt für die familiär bedingte adenomatöse Polyposis (0,005 bis 0,01 Prozent Risiko für kolorektale Karzinomentstehung) und das nicht-polypöse kolorektale Krebssyndrom (ca. 5 Prozent erblich bedingt). Insgesamt gesehen haben Krebserkrankungen in den wenigsten Fällen erbbiologische Ursachen. Das heisst aber logisch zwingend, dass die meisten Erkrankungen nicht erbbiologisch bedingt sind, sondern Faktoren zugeschrieben werden müssen, die auf den individuellen Lebensstil und die jeweiligen Umweltbedingungen zurückzuführen sind. Wenn man von den bekannten monokausalen Krankheitsverursachungen wie durch spezifische Schadstoffe und Noxen (z. B. Asbest, Dioxin, Benzol, Radon, Dieselruss, bestimmte kanzerogene Viren) absieht, sind Krebserkrankungen in den meisten Fällen multifaktoriell bestimmt, wobei die einzelnen Komponenten in ihrem komplexen Zusammenwirken noch nicht ausreichend verstanden sind.

Dass psychische Befindlichkeiten als motivationale Faktoren praktisch allen Risikoverhaltensweisen ursächlich zugrunde liegen, davon muss man ausgehen. Es ist ein elementares menschliches Bedürfnis, in einen entspannten Zustand des Befindens zu gelangen, speziell bei bestehendem Stress. Nun verfügen aber sehr viele – falls nicht sogar die meisten – Menschen nicht über die Ressourcen einer Herunterregulierung von Erregungszuständen, einer gezielten Fähigkeit zur Entspannung, zum Abschalten. Sie versuchen stattdessen, mithilfe von Substanzen eine schnelle – oder überhaupt eine – Entspannung herbeizuführen (wie. z. B. Alkohol, Rauchen, Drogen, Medikamente oder falsches Essen) (vgl. Abbildung 3).

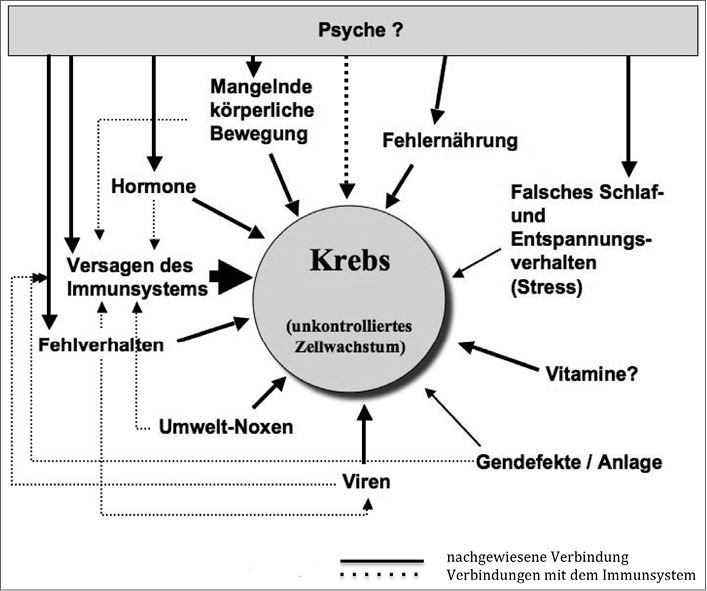

Abbildung 3: Multifaktorielle Karzinogenese (Tschuschke, 2008)

Mangels anderer Möglichkeiten dienen Fehlverhaltensweisen dem Versuch eines beschleunigten Stressabbaus, mithin sind psychologische Motivlagen indirekt ausschlaggebend für kanzerogene Risiken, die sich aus falscher Ernährung (zu fettreiches Essen, ungesunde Fettsäuren, zu wenige Balaststoffe, vitaminarme Nahrung etc.), mangelnder Bewegung (depressive und gestresste Menschen bewegen sich weniger) oder Risikoverhalten (Rauchen, Alkoholkonsum, Drogen- und Medikamenten-Missbrauch) ergeben. Das Deutsche Krebsforschungszentrum (2010) macht allein Fehlernährung/starkes Übergewicht, Rauchen und unangemessenen Alkoholkonsum für über 50 Prozent aller onkologischen Erkrankungen verantwortlich. Weitere grosse Risikofaktoren wie mangelhafte Bewegung und Umweltnoxen (z. B. Feinstaub-Belastungen) sind dabei noch gar nicht mitberücksichtigt.

Aus diesen Ausführungen heraus ergibt sich quasi zwangsläufig eine leicht nachvollziehbare Kausalität: Nicht auflösbarer bzw. chronischer Stress führt auf die Dauer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einer Krebserkrankung. Der Brückenschlag zwischen Psyche und Körper wird evident.

Psychotherapie und Gehirnaktivität

Mit modernen bildgebenden Verfahren (Positronenemissionstomografie – PET, Magnetresonanztomografie – MRT, Single-Photon-Emissionscomputertomografie – SPECT) wurde es möglich, der Psyche «bei der Arbeit» zuzusehen. Die Wirkungen verschiedener psychotherapeutischer Verfahren (kognitive Verhaltenstherapie, interpersonelle Psychotherapie, Hypnose u. a.) auf unterschiedliche Gehirnregionen konnten in zahlreichen Studien nachgewiesen werden (vgl. hierzu Northoff, 2011). Speziell bei depressiven Erkrankungen konnte gezeigt werden, dass sich zerebrale Veränderungen in bestimmten Hirnarealen ergaben (linker temporaler Kortex, linke Insula, linkes anteriores Cingulum, rechter präfrontaler Kortex, linker Thalamus, veränderter Blutfluss in den rechten Basalganglien, erhöhte metabolische Aktivität im Hippocampus und im dorsalen anterioren cingulären Kortex usw.).

Solche – meist nachhaltigen – Veränderungen zeigen quasi eine «Materialisierung» von psychischen Prozessen im Gehirn, die in diesem Falle durch psychotherapeutische Einflüsse bewirkt wurden. Diese hirnstrukturellen Veränderungen wurden durch Sprache und das Erleben der therapeutischen Arbeitsbeziehung bewirkt. Sprache transportiert Erleben, deshalb ist es in der Psychotherapie so wichtig, inneres Erleben «in die Sprache zu bringen». Nur so ist Veränderung möglich – dies war bereits die Grundannahme von Freuds «Redekur». Mithilfe von Sprache werden unbewältigte Probleme und Defizite erlebbar und einer Korrektur bzw. Nachreifungen zugeführt, die sich nachweislich in hirnstrukturellen Veränderungen – mit Auswirkungen auf den Restorganismus – niederschlagen.

Wie in vorangegangenen Abschnitten dargelegt wurde, bewirken mangelhafte Ressourcen zur Bewältigung von Krisen und Stresssituationen eine chronische Stressung der Psyche und dadurch sekundär eine chronische Stressung des gesamten Organismus aufgrund von dauerhaft ausgeschütteten Stresshormonen, die ihrerseits wiederum über einen längeren Zeitraum hinweg zelluläre Schädigungen an den Zielorganen verursachen bzw. normale Körperfunktionen negativ beeinträchtigen.

Erfolgreiche psychotherapeutische Behandlungen führen also indirekt zu einer grösseren Gesundheit bzw. einer Verminderung von Erkrankungen, indem sie hirnstrukturelle Areale verändern und damit die Voraussetzung für das Individuum schaffen, dass es angstfreier und weniger stressbelastet leben kann, was sich in physiologischen Prozessen (in humoralen und in immunologischen Bereichen) günstig auswirkt, indem weniger oder gar keine Stresshormone ausgeschüttet werden und auf diese Weise Zielorgane vor Zellschädigungen bewahrt bleiben, die ihrerseits verschiedenste Erkrankungen verursachen könnten wie unter anderem auch Krebs.

Hüther (2004) kritisiert das lange Zeit statische Konzept der hirnbiologischen Fehlentwicklungen, da es aus der Perspektive des genetischen Defekts und entsprechend mit Medikamenten arbeite. Diese einfache monokausale Betrachtungsweise missachte die enorme Plastizität des Gehirns. Nicht nur bei sich noch entwickelnden Gehirnen von Kindern sei inzwischen bekannt, dass eine Anpassungsfähigkeit des Gehirns an seine «Nutzungsbedingungen» erfolge, sondern auch bei Erwachsenen. Es sei offenkundig,

«dass es durch veränderte Nutzungsbedingungen zu bis dahin unvorstellbaren Reorganisationsprozessen (z. B. somatosensorische Projektionsfelder im Cortex nach Extremitätenmanipulationen) zu unerwarteten morphologischen Anpassungen (z. B. nutzungsabhängige Vergrösserung des Hippocampus), zu Änderungen der synaptischen Dichte, der neuronalen Konnektivität und der globalen metabolischen Aktivität in einzelnen Verarbeitungszentren (z. B. in spezifischen corticalen Regionen) kommt, wenn diese besonders häufig und intensiv aktiviert werden« (Hüther, 2004, S. 76).

Die Psychotherapie hilft dabei aktiv, morphologische Strukturen des Gehirns zu verändern. Zentraler Hebel jeglicher Psychotherapie sind die menschliche Beziehung (zwischen Therapeut und Patient) und der Einsatz von Sprache. Letztere transportiert nicht nur kognitive Inhalte, sondern ganz wesentlich Emotionen. Damit werden relevante hirnmorphologische Bereiche angesprochen, die bislang wenig oder überhaupt noch nicht aktiviert wurden. Es ist die Nutzung der jeweiligen Hirnareale, die die Neubildung von Zellen, die Vermehrung der synaptische Dichte und der neuronalen Verbindungen bewirkt. Dieses Quasi-Hirntraining bewirkt jene hilfreichen Veränderungen in entscheidenden Hirnbereichen, die bislang für die In-Gang-Setzung etwa der Stressreaktionen des Organismus verantwortlich waren und im Gefolge davon die zellulären und humoralen Immunitätsregulationen schädigten.

Northoff (2011) fasst die Befundlage zu den Zusammenhängen zwischen Psychotherapie, Hirnregionen und Verbindungen zu immunologisch-endokrinologischen Funktionen dahingehend zusammen, dass es sich gezeigt habe, dass negative Emotionen bei gesunden Individuen zu einer Schwächung des Immunsystems und positive Emotionen möglicherweise eher zu einer Verstärkung des Immunsystems führten.

Weiterhin kommt Northoff (2011) zu der sehr spannenden Schlussfolgerung, dass die Studien zu den Auswirkungen von Psychotherapie auf das Gehirn nicht nur kortikale und subkortikale Veränderungen nachwiesen, sondern auch zeigten, das unterschiedliche psychotherapeutische Verfahren unterschiedliche Hirnbereiche in ihren Veränderungen und Aktivitäten beeinflussten. Damit ist der Aspekt berührt, ob spezifische psychotherapeutische Verfahren spezifische Hirnareale ansprechen oder ob Psychotherapie generell ein eher unspezifisches Unternehmen ist und – ungeachtet theoretischer Konzeptualisierungen – auf die psychische Erkrankung im Allgemeinen und nicht auf die verschiedensten Symptome abzielt (vgl. hierzu Northoff, 2011).

Psychotherapie und Krebs

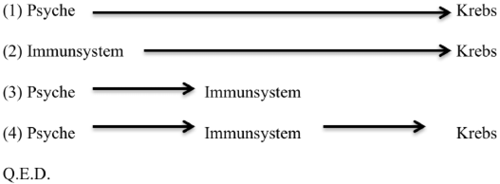

Wenn Psychotherapie also nachweislich Strukturen und physiologische Vorgänge im Gehirn verändern kann und darüber – ebenfalls nachgewiesenermassen – Entstressungen für den Organismus erreicht werden können, somit also Erkrankungsrisiken bzw. krankheitsbedingte psychische Belastungen und Ängste (= Stress) vermindert werden können, dann sollte Psychotherapie auch als Interventionsmöglichkeit bei bereits an Krebs Erkrankten genutzt werden. Bovbjerg (1994) hat eine sogenannte «Mediationshypothese» aufgestellt, die veranschaulicht, wie man sich die Verbindung zwischen Psyche und Krebs vorstellen kann (Abbildung 4).

Abbildung 4: Mediationshypothese (Bovbjerg, 1994), Q. E.D. = quod esset demonstrandum («Was zu beweisen wäre»)

Ob psychische Zustände Krebs auslösen können, ist eine noch nicht abschliessend geklärte Frage. Nachgewiesen ist Punkt 2: Ein geschwächtes Immunsystem erhöht das Risiko, eine onkologische Erkrankung zu erleiden und hat auch eine erhöhte Krebsmortalität zur Folge. Dass die psychische Befindlichkeit das Immunsystem beeinflusst (Punkt 3), ist inzwischen ebenfalls wissenschaftlich gesichert. Die spannende Frage ist nun, ob auch der Punkt 4 – also die Übertragung des Gesetzes der Transitivität aus der Aussagenlogik – zutrifft. Sollte dies der Fall sein, ergäbe sich zwangsläufig die Bestätigung von Punkt 1 (quod erat demonstrandum). Psychotherapeutische Hilfe wäre dann eine unverzichtbare onkologische Behandlungsoption. Wegen der nachgewiesenermassen regelmässigen Verbesserung der Lebensqualität von onkologischen Patienten ist sie ohnehin bereits eine conditio sine qua non, was sich mittlerweile auch in psychoonkologischen Versorgungsstrukturen in Deutschland zeigt. Sie würde es aber darüber hinaus auch dadurch, dass sie zu einer unverzichtbaren adjuvanten onkologischen Behandlungsmassnahme mit verbesserten Überlebenschancen avancieren würde.

In der Tat ist die psychoonkologische Literatur voll von Studien, die die Wirkungen psychotherapeutischer Verfahren auf die Lebensqualität von an Krebs Erkrankten untersuchen und fast durchgängig nachweisen, dass signifikante Verbesserungen im Bereich der Lebensqualität erzielt werden (vgl. Tschuschke, 2011a). Eine verbesserte Lebensqualität definiert sich durch die Reduktion von Depression, Verzweiflung, Angst oder Wut, was gleichbedeutend ist mit der Reduktion von Stress.

Die spannendste und kontroverseste Auseinandersetzung innerhalb der Psychoonkologie betrifft allerdings den heiklen Punkt, ob psychotherapeutische Interventionen bei onkologisch Erkrankten die Überlebenszeit verlängern oder sogar ein generelles Krebsüberleben bewirken können (vgl. Newell et al., 2002; Faller, 2004; Cunningham & Watson, 2004; Kissane, 2009, 2010; Tschuschke, 2011a). Wie in diesem Beitrag weiter oben hergeleitet wurde, existieren zwischen Gehirn (und dort speziell psychologisch relevanten Arealen) und dem Organismus vielfältige Verbindungen. Wofür es ebenfalls empirische Evidenzen gibt, ist die Tatsache, dass psychotherapeutische Interventionen Einfluss auf hirnstrukturelle Veränderungen nehmen. Psychotherapie bewirkt nicht nur emotionale Entlastungen durch intrapsychische Veränderungen, sondern ebenfalls durch Verhaltensänderungen im Umgang mit sozialen Situationen und anderen Menschen, was wiederum per Rückkopplungsmechanismen auf das psychische Befinden (und damit auch auf das Gehirn) Einfluss nimmt. Dies bedeutet im Falle chronischer oder lebensbedrohlicher Erkrankungen, dass Psychotherapie hilft, Strategien zu finden oder zu erlernen, mit bestimmten Situationen bzw. Belastungen im Zusammenhang mit kritischen Erkrankungs- und Behandlungsphasen besser umgehen zu können. Im medizinpsychologischen Bereich werden diese Strategien Bewältigungsstrategien oder Coping-Strategien genannt. In der diesbezüglichen Forschungslage ist man sich darin einig, dass aktive, sogenannte «hilfreiche» Bewältigungsstrategien signifikant mit einer besseren (bzw. erhöhten) Lebensqualität und passive oder «ungünstige» Bewältigungsstrategien mit einer niedrigeren Lebensqualität korrelieren. Zu den «hilfreichen» bzw. «aktiven» Bewältigungsstrategien zählen zum Beispiel Problemanalyse, Informationssuche, Suche nach emotionaler Unterstützung, kämpferische Einstellung, Akzeptanz (der realen Gegebenheiten) oder kognitive Strukturierung. Dagegen zählen zu den «ungünstigen», «passiven» Bewältigungsstrategien Resignation, sozialer Rückzug, Grübeln, Hadern mit dem Schicksal oder Wunschdenken (vgl. Tschuschke, 2011a).

Umstritten ist allerdings, ob aktive oder hilfreichere Coping-Strategien auch mit einem verbesserten Krebsüberleben zusammenhängen. Kritiker kommen zu dem Schluss, dass mehr Studien gegen als für diese Hypothese sprächen (vgl. Petticrew et al., 2002). Den Schlussfolgerungen der Autoren im British Medical Journal konnte aber widersprochen werden, insofern nachgewiesen wurde, dass methodische Artefakte der meisten der untersuchten 26 Studien zu falschen Schlussfolgerungen führten (vgl. Tschuschke, 2003; veröffentl. Leserbrief im BMJ; auch pers. Mitteilung an die Autoren). Mehrheitlich konnten Studien, die einen methodisch grösseren Aufwand betrieben, indem sie zum Beispiel aufwendige Interviews (Auswertungen über objektive Ratings) anstelle von Fragebögen zum Bewältigungsverhalten einsetzten, signifikant positive Zusammenhänge zwischen der Qualität des Bewältigungsverhaltens und der Überlebenszeit feststellen (vgl. u. a. Hürny, 1996; Cunningham & Edmonds, 2005; Tschuschke et al., 2001; Tschuschke & Keller, 2015; Tschuschke et al., 2017; Grulke et al., 2005), während dies für Fragebogen-Studien (die eher soziale Erwünschtheit in den Antworten provozieren) nicht der Fall war. So konnte in eigenen Arbeiten mit einem aufwendigen, objektiven Ratingsystem, das bei semi-strukturierten Interviews mit Patienten eingesetzt wurde, nachgewiesen werden, dass aktives Bewältigungsverhalten (Coping) signifikant längeres oder sogar generelles Überleben bei Leukämie-, Brustkrebs- und Hirntumorerkrankungen (Glioblastome) in unterschiedlichen Studien voraussagte, was mit keinem Fragebogen gelingt (vgl. Tschuschke et al., 2001 Tschuschke & Keller, 2015; Tschuschke et al., 2017; Grulke et al., 2005).

Es gibt eine grosse Zahl an empirischen Studien, die nachweisen, dass psychiatrische, psychologische oder psychotherapeutische Interventionen signifikant die Überlebenszeit von an Krebs Erkrankten verbessern (vgl. z. B. Spiegel et al., 1989; Fawzy et al., 2003; Grulke et al., 2005; Küchler et al., 2007; Andersen et al., 2008). Diesen Studien steht aber eine mindestens genauso grosse Anzahl an Studien gegenüber, die diese Zusammenhänge nicht bestätigen konnten (vgl. z. B. Goodwin et al., 2001; Newell et al., 2002; Kissane & Li, 2007; Kissane, 2010). In einer unveröffentlichten Analyse konnte der Verfasser mithilfe der sogenannten CONSORT-Analyse-Technik nachweisen, dass modernere Studien zum Überlebenseffekt mithilfe psychologisch-psychotherapeutischer Interventionsmassnahmen bei onkologischen Patienten zahlreiche methodische Schwächen älterer Studien (keine Kontrolle der Studien-Compliance, keine Kontrollen, ob bei der Kontrollgruppe zusätzliche Hilfen in Anspruch genommen wurden, keine sauberen Randomisierungen, keine Kontrolle, ob und wie das therapeutische Konzept umgesetzt wurde etc.) zunehmend überwinden, und dass deshalb die Frage des Überlebenseffekts durch Psychotherapie bei Krebserkrankten bisher noch nicht beantwortet werden kann. Grund hierfür ist schlicht, dass der grösste Teil der bisherigen Studienergebnisse gar nicht als methodisch verlässlich angesehen werden kann (vgl. Tschuschke, 2011b). Dies gilt für Studien mit negativen Ergebnissen gleichermassen wie für Studien mit positiven Effekten.

Fazit

Das Gehirn als Steuerungszentrale aller organismischen Vorgänge steuert über die «Erlebensregionen», die Sinneseindrücke in psychische Prozesse umsetzen, auf unmittelbarem Wege das endokrine und im Gefolge das immunologische System. Im Falle von psychischem Stress werden auf dramatische Weise die normalen Körperfunktionen beeinträchtigt, sodass sie viele Organe belasten. Chronischer Stress schädigt unter Umständen irreparabel Zellen von Zielorganen und erhöht nachweislich auch das kanzerogene Erkrankungsrisiko. So wie negative emotionale Zustände den Organismus belasten und zu Erkrankungs- und Mortalitätsrisiken führen können, sind psychologische und psychotherapeutische Interventionsmassnahmen in der Lage, positive emotionale Zustände bzw. psychische Entlastungen und damit Entstressungen herbeizuführen. Professionelle psychologische und psychotherapeutische Hilfen sind für chronische körperliche und existenziell bedrohliche Erkrankungen eine Behandlungsoption, die es den Betroffenen und ihren Angehörigen ermöglichen, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, die ihrerseits aufgrund der Herunterregulierungen von Verzweiflung, Angst, Depression, Mutlosigkeit etc. die Lebensqualität erhöhen und damit zu signifikanter und nachhaltiger Entstressung des Organismus führen. Genau dies ist – neben der notwendigen somatomedizinischen Behandlung – das Wichtigste, was ein schwer erkrankter Organismus benötigt.

Literatur

Andersen, B. L., Yang, H.-C., Farrar, W. B., Golden-Kreutz, D. M., Emery, C. F., Thornton, L. M., Young, D. C. & Carson III, W. E. (2008). Psychological intervention improves survival for breast cancer patients. Cancer, 113, 3450–3458 [DOI: 10.1002/cncr.23969].

Batty, G. D., Russ, T., MacBeath, M., Stamatakis, E. & Kivimäki, M. (2017). Psychological distress in relation to site specific cancer mortality: pooling of unpublished data from 16 prospective cohort studies. BMJ, 356 [DOI: 10.1136/bmj.j108].

Bovbjerg, D. H. (1994). Psychoneuroimmunology: a critical analysis of the implications for psychoimmuno-therapy. In C. E. Lewis, C. O’Sullivan & J. Barraclough (Hrsg.), The psychoimmunology of cancer. Mind and body in the fight for survival (S. 417–426). Oxford: Oxford Medical Publications.

Cunningham, A. J. & Edmonds, C. V.I. (2005). Possible effects of psychological therapy on survival duration in cancer patients. J Clin Oncol, 23, 5263 [DOI: 10.1200/JCO.2004.01.0199].

Cunningham, A. J. & Watson, K. (2004). How psychological therapy may prolong survival in cancer patients: new evidence and a simple theory. Integr Cancer Ther, 3, 214–229.

Chida, Y., Hamer, M., Wardle, J. & Steptoe, A. (2008). Do stress-related psychosocial factors contribute to cancer incidence and survival? Nat Clin Pract Oncol, 5, 466–475 [DOI: 10.1038/ncponc1134].

De Boer, M. F., Ryckman, R. M., Pruyn, J. F. & Van den Borne, H. W. (1999). Psychosocial correlates of cancer relapse and survival: a literature review. Pat Educ Couns, 37, 215–230.

Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.). (2010). Krebsstatistiken. Wie häufig ist Krebs in Deutschland? http//www.krebsinformationsdienst.de/themen/grundlagen/krebsstatistiken.php (29.06.2010).

Faller, H. (2004). Beeinflussen psychologische Faktoren den Verlauf einer Krebserkrankung? Ergebnisse, Methoden, Mechanismen. Z Med Psychol, 13, 99–108.

Fawzy, I. F., Cousins, N., Fawzy, N. W., Kemeny, M. E., Elashoff, R. & Morton, D. (1990a). A structured psychiatric intervention for cancer patients. I: Changes over time in methods of coping and affective disturbance. Arch Gen Psychiat, 47, 720–725.

Fawzy, I. F., Kemeny, M. E., Fawzy, N. W., Elashoff, R., Morton, D., Cousins, N. & Fahey, J. L. (1990b). Arch Gen Psychiat, 47, 729–735.

Fawzy, I. F., Canada, A. L., & Fawzy, N. W. (2003). Malignant melanoma: effects of a brief, structured psychiatric intervention on survival and recurrence at 10-year follow-up. Arch Gen Psychiat, 60, 100–103.

Garssen, B. (2004). Psychological factors and cancer development: evidence after 30 years of research. Clin Psychol Rev, 24, 315–338.

Goodwin, P. J., Leszcz, M., Ennis, M., Koopmans, J., Vincent, l., Guther, H., Drysdale, E., Hundleby, M., Chochinow, H. M., Navarro, M., Speca, M. & Hunter, J. (2001). The effect of group psychosocial support on survival in metastatic breast cancer. N Engl J Med, 345, 1719–1726.

Grulke, N., Bailer, H., Hertenstein, B., Kächele, H., Arnold, R., Tschuschke, V. & Heimpel, H. (2005). Coping and survival in patients with leukemia undergoing allogeneic bone marrow transplantation – long-term follow-up of a prospective study. J Psychosom Res, 59, 337–346 [DOI: 10.1016/j.jpsychores.2005.02.006].

Hamer, M., Chida, Y. & Molloy, G. J. (2009). Psychological distress and cancer mortality. J Psychosom Res, 66, 255–258 [DOI: 10.1016/j.jpsychores.2008.11.002].

Hursting, S. D. & Forman, M. R. (2009). Cancer risk from extreme stressors: lessons from European jewish survivors of World War II. JNCI 101, 1436–1437 [DOI: 10.1093/jnci/djp357].

Hürny, C. (1996). Psychische und soziale Faktoren in Entstehung und Verlauf maligner Erkrankungen. In R. H. Adler, J. M. Herrmann, K. Köhle, O. W. Schonecke, T. von Uexküll & W. Wesiack (Hrsg.), Psychosomatische Medizin (5. Auflage, S. 953–969). München: Urban & Schwarzenberg.

Hüther, G. (2004). Kritische Anmerkungen zu den bei ADHD-Kindern beobachteten neurobiologischen Veränderungen und den vermuteten Wirkungen von Psychostimulanzien (Ritalin). In G. Bovensiepen, H. Hopf & G. Molitor (Hrsg.), Unruhige und unaufmerksame Kinder. Psychoanalyse des hyperkinetischen Syndroms (2. Auflage, S. 70–91). Frankfurt am Main: Brandes & Apsel.

Keinan-Boker, L., Vin-Raviv, N., Lipshitz, I., Linn, S. & Barchana, M. (2009). Cancer incidence in Israeli jewish survivors of World War II. J Nat Cancer Inst, 101, 1489–1500 [DOI: 10.1093/jnci/djp327].

Kissane, D. W. (2009). Beyond the psychotherapy and survival debate: the challenge of social disparity, depression, and treatment adherence in psychosocial cancer care. Psychooncol, 18, 1–5 [DOI: 10.1002/pon.1493].

Kissane, D. W. (2010). Survival following psychotherapy interventions. In J. C. Holland, W. S. Breitbart, P. B. Jacobsen, M. S. Lederberg, M. J. Loscalzo & R. McCorkle (Hrsg.), Psycho-Oncology (2. Aufl., S. 479–482). New York, NY: Oxford University Press.

Kissane, D. W. & Li, Y. (2007). Effects of supportive-expressive group therapy on survival of patients with metastatic breast cancer: A randomized prospective trial. Cancer, 110, 443–444 [DOI: 10.1002/cncr.23179].

Küchler, T., Bestmann, B., Rappat, S., Henne-Bruns, D. & Wood-Dauphine, S. (2007). Impact of psychotherapeutic support for cancer patients with gastrointestinal cancer undergoing surgery: 10-year survival results of a randomized trial. J Clin Oncol, 25, 2702–2708. [DOI: 10.1200/JCO.2006.08.2883].

Maio, G. (2013). Wider die ökonomisierte Medizin. Forschung & Lehre, 20, 261.

Newell, S. A., Sanson-Fisher, R. W. & Savolainen, N. J. (2002). Systematic review of psychological therapies for cancer patients: Overview and recommendations for future research. J Nat Cancer Inst, 94, 558–584.

Nielsen, N. R. & Grønbaek, M. (2006). Stress and breast cancer: a systematic update on the current knowledge. Nat Clin Pract Oncol, 3, 612–620 [DOI: 10.1038/ncponc0652].

Northoff, G. (2011). Psychotherapie und Gehirnaktivität. In C. Schubert (Hrsg.), Psychoneuroimmunologie und Psychotherapie (S. 21–34). Stuttgart: Schattauer.

Peled, R., Carmill, D., Siboni-Samocha, O. & Shoham-Vardi, I. (2008). Breast cancer, psychological distress and life events among young women. Br Med J Cancer, 8, 245–250 [DOI: 10.1186/1471-2407-8-245].

Petru, E., Jonat, W., Fink, D. & Köchli, O. R. (2014). Praxisbuch gynäkologische Onkologie (4. Auflage). Berlin: Springer.

Petticrew, M., Bell, R. & Hunter, D. (2002). Influence of psychological coping on survival and recurrence in people with cancer: systematic review. BMJ, 325, 1066–1075.

Schedlowski, M. & Tewes, U. (Hrsg.). (1996). Psychoneuroimmunologie. Heidelberg: Spektrum.

Schubert, C. (2011a). Psychoneuroimmunologie körperlicher Erkrankungen. In C. Schubert (Hrsg.), Psychoneuroimmunologie und Psychotherapie (S. 66–109). Stuttgart: Schattauer.

Schubert, C. (2011b). Soziopsychoneuroimmunologie – Integration von Dynamk und subjektiver Bedeutung in die Psychoneuroimmunologie. In C. Schubert (Hrsg.), Psychoneuroimmunologie und Psychotherapie (S. 374–405). Stuttgart: Schattauer.

Spiegel, D., Bloom, J. R., Kraemer, H. C. & Gottheil, E. (1989). Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic breast cancer. Lancet, 2(8668), 888–891.

Tress, W. (1986). Das Rätsel der seelischen Gesundheit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Tschuschke, V. (2003). Psychologisch-psychotherapeutische Interventionen bei onkologischen Erkrankungen. Der Onkologe, 9, 657–665 [DOI 10.1007/s00761-003-0532-z].

Tschuschke, V. (2008). Psychoonkologie. Zur Bedeutung psychischer Prozesse bei Krebserkrankungen. Nervenheilkunde, 27, 823–841.

Tschuschke, V. (2011a). Psychoonkologie. Psychologische Aspekte der Entstehung und Bewältigung von Krebs (3. Auflage). Stuttgart: Schattauer.

Tschuschke, V. (2011b). Psychoonkologische Interventionen und ihr Einfluss auf die Überlebenszeit bei onkologischen Patienten. Stand der Debatte und Plädoyer für ein neues Forschungsparadigma [unveröffentl. Manuskript].

Tschuschke, V. & Keller, B. (2015). Psychoonkologische Hilfen für Hirntumorbetroffene. Fortschritte in der Therapie von Hirntumoren. Vortrag auf dem 37. Hirntumor-Informationstag der Deutschen Hirntumorhilfe. Universität Düsseldorf.

Tschuschke, V., Gaissmeier, R. & Denzinger, R. (1996). Das Ulmer Coping-Manual (UCM) (4. revid. Fassung). Universitäten Ulm/Köln [unveröffentl. Manuskript].Tschuschke, V., Hertenstein, B., Arnold, R., Bunjes, D., Denzinger, R. & Kächele, H. (2001). Associations between coping and survival time of adult leukemia patients receiving allogeneic bone marrow transplantation. Results of a prospective study. J Psychosom Res, 50, 277–285.

Tschuschke, V., Karadaglis, G., Evangelou, K., Gräfin von Schweinitz, C. & Schwickerath, J. (2017). Psychische Belastungen und Patientinnenressourcen während einer primär systemischen Therapie bei Brustkrebs. Ergebnisse einer prospektiven Studie. Geburtsh Frauenheilk, 77, 158–168 [http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-101237].

Uexküll, T. von & Wesiack, W. (2003). Integrierte Medizin als Gesamtkonzept der Heilkunde: ein bio-psycho-soziales Modell. In R. H. Adler, J. M. Herrmann, K. Köhle, W. Langewitz, O. W. Schonecke, Uexküll, T. von & Wesiack, W. (Hrsg.), Psychosomatische Medizin. Modelle ärztlichen Denkens und Handelns (6. Auflage, S. 3–42). München: Urban & Fischer.

Weber, C. S., Atanackovic, D. & Deter, H. C. (2011). Einfluss von Stressmanagement auf Elemente des Immunsystems. In C. Schubert (Hrsg.), Psychoneuroimmunologie und Psychotherapie (S. 265–286). Stuttgart: Schattauer.

Mind and Body – On the Psychoneuroimmunology of Physical Disorders

The connections between the processes of internal organs, perception, stress formation as well as their effects will be illustrated. The significance of a positive psychological experience for health on the one hand and, in the case of a negative experience, a risk of disease on the other, inevitably push psychological and psychotherapeutic interventions towards a new perspective. Psychotherapeutic treatments, in particular, have shown to have lasting effects on depressive and anxious states of individuals which are subject to chronic exposure to stressful situations. The specific aim of psychotherapeutic interventions for patients suffering from severe physical conditions is to dissolve environmental stress by developing coping strategies.

Key words: Psychoneuroimmunology, Stress, Coping, Cancer and Coping, Psychotherapy and Cancer

Psiche e corpo – Sulla psiconeuroimmunologia delle patologie fisiche

Si spiegano i legami interni organici tra esperienza fisica, cause ed effetti dello stress. Il significato sempre più riconoscibile di un’esperienza fisica positiva da una parte e – in caso di esperienze negative – rischio di malattia dall’altra parte mettono inevitabilmente sotto nuova luce misure di intervento di tipo psicologico e psicoterapeutico. Misure di trattamento psicologico-psicoterapeutico corrette originano in modo dimostrato opportunità di intervento e correzione nel contesto di un circolo vizioso di paura e depressione, che imprigiona l’individuo in una situazione di stress cronico. I fini specifici delle misure di intervento psicologico-psicoterapeutico in patologie fisiche gravi sono la risoluzione di stress cronici mediante l’acquisizione di strategie di superamento della malattia.

Parole chiave: psiconeuroimmunologia, stress, coping, cancro e coping, psicoterapia nel cancro

Der Autor

Volker Tschuschke, Prof. Dr. em. am Lehrstuhl Medizinische Psychologie am Universitätsklinikum zu Köln, ist Dozent, Lehranalytiker und Supervisor an zahlreichen Weiterbildungsinstituten. Er ist Autor und Herausgeber verschiedener Bücher sowie zahlreicher Fachpublikationen, Psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Supervisor und Balintgruppenleiter. Forschung in der Psychotherapie und in der Psychoonkologie. Mitglied der SPR (Society for Psychotherapy Research).

Kontakt

Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Psych. Volker Tschuschke

Raiffeisenstrasse 23

D-51503 Rösrath

E-Mail: volker.tschuschke@icloud.com