«Gemeinsam für den Patienten»

Psychotherapeutisch-ärztliche Emergenz: ein Praxismodell integrierter Heilkunde

Manfred Sauer & Sabine Emmerich

Psychotherapie-Wissenschaft 7 (2) 19–26 2017

www.psychotherapie-wissenschaft.info

Zusammenfassung: Durch Krankheit oder einen Unfall geraten nicht nur die Betroffenen in eine existenzielle Ausnahmesituation, sondern auch das gesamte Familiensystem. Die Zusammenarbeit zwischen Psychotherapeuten und Ärzten ist daher ein Gebot der Stunde.

In einem Pilotprojekt wurde die psychotherapeutisch-ärztliche Kooperation durch Einführung von drei Interaktionsmodi realisiert und damit der übliche Handlungsdialog in einen am Erleben orientierten Trialog überführt – mit ungewöhnlich positiven Erfolgen für die Entwicklung der Betroffenen, für das Familiensystem, für die Zufriedenheit der Professionals und, verglichen mit den Kosten einer herkömmlichen Behandlung, mit deutlichen Einsparungen der Gesamtkosten.

Schlüsselwörter: chronische Organerkrankung, radikale Regression, Erlebens-Dialog, Entwicklungs-orientierte Beziehungsgestaltung, psychotherapeutisch-ärztliche Kooperation

«Die Wirklichkeiten aber sind langsam

und unbeschreiblich ausführlich.»

Rainer Maria Rilke

Vorbemerkung

Immer noch ist es für die meisten Menschen schwer vorstellbar, dass im Falle einer «körperlichen Erkrankung» die von der Psychologie angebotene Hilfe wirksam sein könnte.

«Jetzt haben wir schon eine so schwere Krankheit und nun sollen wir auch noch verrückt sein», war die spontane Äusserung eines Vaters auf das Angebot, die Möglichkeit psychotherapeutischer Hilfe in einer Notsituation in Anspruch zu nehmen. Seine 14-jährige Tochter Tanja1 lag nach dem zweiten Schub einer neurologischen Erkrankung auf der neurologischen Kinderstation und er war ob des körperlichen Verfalls, den er bei seinem Kind erlebte, in grosser Verzweiflung.

Ganz anders war das Verhalten der Mutter eines 11-jährigen Mädchens, das notfallmässig wegen einer Serie epileptischer Anfälle in die Klinik kam. Sie kannte die Situation von mehreren vorhergehenden Ereignissen. Mit fünf Jahren war Thea2 für ein Jahr wegen ihrer Anfälle in einem grossen Epilepsiezentrum behandelt und mit der Bemerkung von dort entlassen worden, ihre Tochter sei «austherapiert». Trotz einer hochpotenten antikonvulsiven Kombinationstherapie gab es immer wieder Rückfälle, wie dieses Mal, mit etwa 200 (!) Anfällen am Tag. Das notfallmässig abgeleitete EEG (Hirnstromkurve) zeigte Veränderungen, die den behandelnden Arzt veranlassten, die Mutter zu fragen, ob sie sich vorstellen könne, dass die Anfälle ihrer Tochter auch etwas mit emotionalen Turbulenzen zu tun haben könnten. Dies hatte offensichtlich etwas Entlastendes, denn sie antwortete: «Ich habe immer angenommen, dass es einen Zusammenhang zwischen Theas Gefühlen und ihren Anfällen gibt, aber das wurde mir stets von den Ärzten ausgeredet» (Sauer & Emmerich, 2002, S. 104).

«There is a total damage in her brain», war das Urteil der Intensivstation, auf der ein 14-jähriges Mädchen nach einem Ertrinkungsunfall behandelt worden war. Für die Eltern brach eine Welt zusammen. Der Vater erinnerte sich: «Ich werde die anschliessenden Tage nicht vergessen, an denen wir abends weinend das Krankenhaus verlassen haben und auf den marmornen Stufen am Ausgang sitzend darüber nachdachten, ob es für Saskia3 nicht doch besser gewesen wäre, wenn sie gestorben wäre».

Drei Schicksale, drei Beispiele, die für viele stehen, in denen ein ganzes Familiensystem durch Krankheit oder Unfall eines Angehörigen in eine Krise stürzt. Während die Patienten eine medizinische Behandlung benötigen, wird in solchen Situationen der Familie eine Krisenintervention, psychologische Hilfe bei der Bewältigung (Coping) beziehungsweise zur Förderung der Anpassung (Compliance) an die Belastungen durch das Ereignis selbst und seine Folgen angeboten.

Psychotherapeutisch-ärztliche Kooperation – ein kommunikatives Dilemma

Nach dieser Vorbemerkung ist die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Psychotherapeuten ein Gebot der Stunde. Hierzu schreibt das deutsche Ärzteblatt 2011: «Die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Psychotherapeuten geschieht in aller Regel nach dem Motto: Erkennen und weiterleiten. Danach sollen seelische Nöte von den Ärzten erkannt und entsprechend an Psychotherapeutinnen oder Psychiater weitergeleitet werden» (Sonnenmoser, 2011). Mit anderen Worten: Die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Psychotherapeuten geschieht in der Tradition des Leib-Seele-Dualismus einer «Medizin für Körper ohne Seelen und einer Psychologie für Seelen ohne Körper» (Uexküll, 2002). Psychotherapie und ärztliches Handeln finden also in zwei Parallelwelten statt. Warum ist das so? Geht es doch in aller Regel gemeinsam für und um den Patienten. Wird aber hingegen «der interdisziplinäre Dialog zwischen Wissenschaftlern sehr unterschiedlicher Herkunft und Denkungsart gesucht, so ist dies ein störanfälliges Unterfangen», so beschreibt Dieter Bürgin in der Einleitung zu Erinnerung von Wirklichkeiten, Psychoanalyse und Neurowissenschaften im Dialog (1998) das Problem der interdisziplinären Kooperation. Niklas Luhmann, der gesellschaftliche Systeme erforscht hat, weist darauf hin, dass die Sprachen der wissenschaftlichen Disziplinen, je differenzierter und umfangreicher ihr Wissen geworden ist, umso mehr auch dazu dient, sich voneinander abzugrenzen (vgl. Luhmann, 1998).

Hinzu kommt, dass Vorstellung, Sprache und Denken der Medizin an einer objektiven Pathologie des Organismus orientiert sind. Vorstellung, Sprache und Denken in der Psychotherapiewissenschaft befassen sich mit der Psychodynamik der Entwicklung und sind am Verhalten orientiert. Ärztliche Sprache und Denkmuster und psychotherapeutische Sprache und Denkmuster sind daher nicht addierbar. Das heisst, sie lassen sich nicht additiv für eine psychotherapeutisch-ärztliche Kooperation zusammenfügen. Allenfalls in der Vorstellung kann es assoziative Berührungspunkte geben.

Gibt es eine Alternative zu dieser sukzessiven Vorgehensweise und welche Konsequenzen hat sie? Dies soll im Folgenden unser Thema sein. Dazu werden wir in einem ersten Schritt kurz das von uns praktizierte Modell einer simultanen psychotherapeutisch-ärztlichen Kooperation vorstellen und dann in einem zweiten Schritt die Erfahrungen in der Behandlung beschreiben.

Simultane psychotherapeutisch-ärztliche Kooperation

Als wir, Sabine Emmerich, als psychologische Psychotherapeutin, und Manfred Sauer, als Neurologe und Kinderarzt, an einem universitären Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin eine psychotherapeutisch-ärztliche Kooperation etablieren wollten, wurde sehr schnell deutlich, dass die Realisation eines psychotherapeutischen Settings für schwerst neurologisch Kranke und Intensivpatienten die Grenzen der naturwissenschaftlich orientierten Arbeitsweise der Institution überschritt. Sowohl für uns als Initiatoren des Projektes als auch für die Institution war das therapeutische Ergebnis der ersten gemeinsamen Patienten so überraschend positiv, dass wir, um das Modell weiterzuentwickeln, ein Forschungsvorhaben formulierten und von zahlreichen Stiftungen4 den für die Entwicklung erforderlichen Handlungsspielraum bekamen.

Den theoretischen Hintergrund für unser Vorhaben bot die «Theorie der Humanmedizin» (Uexküll & Wesiack, 1998) und Thure von Uexküll, der unsere Arbeit auf diesem neuen Terrain mit wissenschaftlicher Strenge und mit grossem Engagement und Interesse begleitete. Letztendlich entstand daraus eine länger als ein Jahrzehnt währende freundschaftliche Zusammenarbeit. Seinem unermüdlichen Beistand ist es zu verdanken, dass es uns in diesem Projekt gelang, die Dualismus-Kluft zwischen einer «Medizin für Körper ohne Seelen» und einer «Psychologie für Seelen ohne Körper» zu überwinden.

Psychotherapeutisch-ärztliche Beziehungsgestaltung

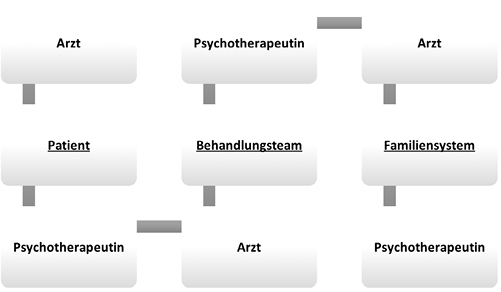

Es war die Idee von Sabine Emmerich, dem Erleben aufseiten der Betroffenen (Patientinnen und Eltern) und aufseiten des Behandlungsteams einen gebührenden Platz einzuräumen. Dazu führte sie Rahmenbedingungen für eine systematische und kontinuierliche psychotherapeutisch-ärztliche Beziehungsgestaltung ein. Praktisch wurde dies durch die Einführung von drei Interaktionsmodi realisiert, welche die traditionelle ärztlich-pflegerische Tätigkeit ergänzten. Sie sind ausführlich in der Zeitschrift Psyche beschrieben (Emmerich & Sauer, 2003), weshalb wir im Folgenden nur eine kurze tabellarische Darstellung vornehmen.

Abbildung 1: Interaktionsmodi I–III

Interaktionsmodus I

In der Akutphase dienten die gemeinsamen Visiten von Arzt und Psychotherapeutin dem Austausch über die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten des beobachteten Patientenverhaltens, der Symptome, ihrer Bedeutung für den Organismus und der Bedeutung der daraus resultierenden Beziehungen zum Körper und der Beziehungen zur Umwelt. Dadurch war für die nachfolgende Behandlung eine kontinuierliche zweiseitige Betrachtungsweise der physiologischen Phänomene und ihrer psychosozialen Kontexte gewährleistet.

Dieser Austausch führte im weiteren Verlauf zu einer wechselseitig erweiterten Perspektive: Zum Beispiel konnten beobachtete Symptome der Patientin als durch die Verletzung oder Erkrankung erfolgte Defekte, eingebettet in regressive Prozesse, gesehen werden. Die entsprechende Bereitstellung einer «hilfreichen Umgebung» (Winnicott, 1976 konnte unter diesem Gesichtspunkt beispielsweise bei der Beratung der Eltern, der Gestaltung von Umgebungsbedingungen auf der Station und der Modifikation der einzelnen therapeutischen, pädagogischen und pflegerischen Massnahmen erreicht werden. Hier half der Rückgriff auf Erkenntnisse aus der Säuglingsforschung (Stern, 1992), der kognitiven (Piaget, 1975 [1937]) und emotionalen Entwicklung (Winnicott, 1958) sowie der Psychotraumatologie (Fischer & Riedesser, 1998).

In dem Masse wie die Bereitstellung einer «hilfreichen Umgebung» eine tragfähige Basis bildete, konnten medizinisch-pharmakologische Massnahmen modifiziert, reduziert bzw. ersetzt werden.

Interaktionsmodus II

In der Akutphase hochfrequent (zweimal wöchentlich), später einmal wöchentlich und ambulant schliesslich alle 14 Tage wurde allen Teammitgliedern in regelmässigen Konferenzen Zeit und Raum bereitgestellt, ihre jeweils unterschiedlichen Beobachtungen, die sich aus den situativen Kontexten im Umgang mit der Patientin und deren Eltern ergaben, zusammenzutragen. Ihr Erleben, das sich aus den je unterschiedlichen Professionen und den sich daraus ergebenden Kontexten im Umgang mit den Patienten und deren Eltern ergab, konnten hier ausgetauscht werden.

«Jedes Teammitglied ist in diesem Zusammenhang als ‹teilnehmender Beobachter› zu verstehen, der sich als Person in Bezug auf seine spezifisch professionelle Methode in der Begegnung mit dem Patienten und den Angehörigen einbringt (Legewie, 1995)». Und weiter: «Der Informationsaustausch selbst ist an der Methode des ‹narrativen Interviews› orientiert. Hier spielt die Rekonstruktion vergangener Erfahrung, Erzählung selbst erlebter Ereignisse und die Darstellung des Entwicklungsprozesses eine zentrale Rolle (Hermanns, 1995)» (Emmerich & Sauer, 2003, S. 620).

Interaktionsmodus III

Die gemeinsamen Sitzungen von Arzt und Psychotherapeutin mit den Eltern dienten zunächst dazu, die enormen Schwellenängste vor einer psychotherapeutischen Arbeit abzubauen. In der Regel haben alle Eltern davon letztendlich Gebrauch gemacht: «Sie erlebten dies unter anderem als einen Weg, aktiv am Entwicklungsprozess ihrer Kinder beteiligt zu sein, nicht als Ko-Therapeuten funktionalisiert zu werden und aus der anfänglich als hilflos erlebten Abhängigkeit von der Institution herauszukommen und ihre elterliche Kompetenz zurückzugewinnen» (Emmerich & Sauer, 2003, S. 621).

Erleben – das Kernproblem einer integrierten Heilkunde

Seit 1992, dem Beginn der gemeinsamen Zusammenarbeit, haben wir die Erfahrungen und die Ergebnisse in der Behandlung chronisch Kranker und Intensivpatienten in zahlreichen Beiträgen vorgestellt (siehe Literaturliste). Vor allem aus zwei Gründen erscheint es uns aber sinnvoll, das Konzept nochmals zusammenfassend darzustellen. Zum einen beginnt die Psychotherapiewissenschaft sich als eine eigenständige psychologische Disziplin zu etablieren, hat jedoch gerade in existenziellen Grenzsituationen, wie nach einem Unfall oder einer lebensbedrohlichen Erkrankung, ihren gleichberechtigten Platz neben der Medizin noch nicht gefunden oder eingenommen. Zum anderen wird der Ruf nach einer personalisierten Medizin immer lauter, in der die Bedürfnisse und Gefühle der Patienten das zentrale Thema sind (vgl. hierzu Tanneberg, 2017).

Hiervon zeugen die eingangs zitierten Äusserungen von Angehörigen und deren Erleben der Erkrankung ihrer Kinder. Aus den Erfahrungen in der Anwendung der nach dem obigen Konzept praktizierten psychotherapeutisch-ärztlichen Kooperation wurde sehr schnell deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Erleben der Angehörigen und dem der Erkrankten gibt, der sich kontrapunktisch im Erleben aufseiten des Behandlungsteams widerspiegelt (vgl. Sauer et al., 2008).

Die zentrale Bedeutung des Erlebens wurde bereits 1964 von den Gründungsvätern der psychosomatischen Medizin in einer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) veranlassten Denkschrift «Zur Lage der ärztlichen Psychotherapie und der psychosomatischen Medizin» (Görres, 1964) wie folgt beschrieben:

«Als Breuer und Freud 1895 in den ‹Studien über Hysterie› die Abhängigkeit bestimmter krankhafter Symptome von vergessenen Erlebnissen nachwiesen, hatten sie eine Tatsache gefunden, die den Rahmen der Medizin ihrer Zeit sprengte. Seither kann die Medizin sich nicht mehr damit begnügen, krankhafte Veränderungen ausschließlich auf materielle Ursachen und Bedingungen zurückzuführen. In den Studien war eine Wirklichkeit anderer Ordnung, das Erlebnis als Ursache von Krankheitssymptomen aufgewiesen worden. Damit ist dieser Grundbegriff der modernen Psychologie auch zum Schlüsselwort für ein Kernproblem der modernen Medizin geworden, das sie zwingt, eine ganze Wissenschaft neu in sich aufzunehmen. Die Rolle des Erlebens, die Bedeutung des Seelischen für Gesundheit, Krankheit und Heilung – dieses Thema hat ein unabsehbares Forschungsfeld eröffnet».

Und weiter:

«Die psychosomatische Medizin hat die Frage nach den seelischen Ursachen und Bedingungen der Krankheit, die zuerst bei den Neurosen gestellt worden war, auf den gesamten Bereich der Medizin ausgedehnt, sie fragt also auch bei organischen Krankheiten nach dem Anteil des Seelischen an ihrem Entstehen, ihrem Verlauf, ihrer Behandlung und Heilung» (Görres, 1964, S. 2).

Objektive versus subjektive Pathologie

Die Errungenschaften der modernen Medizin sind für das ärztliche Handeln eine grosse Herausforderung. Hier stellt sich die Frage, ob die Forderung nach Einführung des subjektiven Erlebens in die Heilkunde nicht ein Anachronismus ist, da die Medizin sich der Objektivierung von Krankheit verpflichtet fühlt und die Psychotherapie mehr und mehr der Überzeugung ist, sich ausschliesslich an der Neurobiologie des Gehirns orientieren zu müssen. Abgesehen von einer vornehmlich der Ökonomie verpflichteten Ziel-Mittel-Verschiebung im Gesundheitswesen (vgl. hierzu Sauer, 2017) und den an Leitlinien gebundenen Abläufen in Diagnostik und Therapie sowie dem immer «lauter» werdenden Personalmangel, die den klinischen Alltag bestimmen.

Im Unterschied zur objektiven Pathologie der Medizin setzt das Erleben die Kenntnis einer Biologie und Pathologie des Subjekts voraus, die auf allen Stufen von Einheiten ausgeht, in denen sich Subjekt und Objekt gegenseitig (kontrapunktisch) ergänzen (vgl. Uexküll & Wesiack, 1998). Sie ist durch die Beziehung zwischen Organismus und Umwelt als Einheit des Überlebens wirksam und in den Organisationsformen des leiblich Unbewussten und seinen Gedächtnissystemen lebenslang präsent (Sauer & Emmerich, 2016, 2017). Diese Beziehung ist als etwas Ursprüngliches anzusehen, das wir «überhaupt nicht erzeugen, sondern nur gewähren lassen, verändern, in die Krise treiben oder zerstören, d. h. von der Grenze her erfahren» (Christian & Haas, 1949).

Locked-in-Syndrom, Status epilepticus und Koma als Beispiele existenzieller Grenzerfahrungen

Tanja, Thea, Saskia und alle weiteren Patienten/innen, die über einen Zeitraum von 15 Jahren in unserem Pilotprojekt behandelt wurden, haben durch Krankheit oder Unfall bedingt Grenzsituationen erlebt, in denen das Überleben existenziell gefährdet war.

Während in der Medizin mit grösstmöglicher Akribie nosologische Entitäten, also Abgrenzungen zwischen einem Locked-in-Syndrom, einer Epilepsie und einem Koma herausgestellt werden, kann die Psychotherapie in den genannten Situationen von der gemeinsamen Wirklichkeit einer existenziellen Grenzerfahrung ausgehen, in deren Verlauf es zu einer radikalen Regression der Beziehung zwischen Organismus und Umwelt kommt: «Regression ist ein in der Psychoanalyse und der zeitgenössischen Psychologie sehr häufig verwendeter Begriff. Er wird meistens als eine Rückkehr zu früheren Entwicklungsformen des Denkens, der Objektbeziehungen und der Strukturierung des Verhaltens verstanden» (Laplanche & Pontalis, 1972, S. 436).

Wenn wir von einer radikalen Regression sprechen, so bezieht sie sich nicht nur auf den «psychischen Apparat», sondern beinhaltet das Rekurrieren auf frühere Organisationsformen der Organismus-Umwelt-Beziehung, wie zum Beispiel auf die Ebene der vegetativen Systeme. In der Akutphase wird diese Regression durch intensivmedizinische Massnahmen unterstützt. Die Vorstellung der Regression erlaubt es uns, Umgebung in der therapeutischen Beziehung so zu gestalten, dass sie wieder vom Organismus und dessen gesund erhaltenen Anteilen (vgl. Goldstein, 2014) für die Bildung passender Umwelten integriert werden kann. Dazu bedarf es einer an der je individuellen Psychodynamik der Entwicklung orientierten Gestaltung der Beziehung und nicht eines am Defekt oder der Störung orientierten Trainings. Modellhaft für diese Gestaltung steht der Übergang von der pränatalen Organismus-Umwelt-Beziehung zur postnatalen Subjekt-Objekt-Beziehung, wie wir es am Beispiel eines Neugeborenen nach einer Herzoperation (vgl. Sauer & Emmerich, 2017) oder eines Jugendlichen im Koma nach einem Unfall beschrieben haben (vgl. Sauer & Emmerich, 2014).

Zahlreiche Beobachtungen im Rahmen unseres Konzeptes haben die von Piaget (1975 [1937]) formulierte Beziehung zwischen der physiologischen Organisation des Organismus und dem psychosozialen Kontext bestätigt. Danach zeigt sich das psychologische Problem in dem Moment, als man die Interaktion des Individuums mit seiner Umwelt ins Auge fasst. Besonders problematisch ist hier vor allem der Übergang der totalen Abhängigkeit von intensivmedizinischen Massnahmen zur beginnenden Selbst-Autonomie der Systeme.

Bei Tanja, die durch den sukzessiven Verlust ihrer motorischen Kompetenzen einschliesslich der Atemtätigkeit in ein Locked-in-Syndrom geriet, war das Erleben der Zeit auf der Intensivstation «ein grosses schwarzes Loch mit einem Schloss davor», wie sie es selbst beschrieben hat. Sie hatte eine mehrwöchige Amnesie, die wir als regressive Amnesie verstehen, da Tanja nach allen intensivmedizinischen Kriterien bei Bewusstsein war.

Regressive Amnesie

Mit dem Begriff der regressiven Amnesie beschreiben wir ein Phänomen, das auf ein Zurückgehen der Organismus-Umwelt-Beziehung auf ein frühes Niveau der Entwicklung hindeutet. Auf diesem Niveau wird analog zur infantilen Amnesie, wie in den ersten drei bis vier Lebensjahren, die Gestaltung der Beziehung von einem Emotions-zentrierten Bewusstseinsmodus bestimmt (vgl. hierzu Sauer & Emmerich, 2005).

Wie wir an dem erwähnten Beispiel eines Neugeborenen nach einer Herzoperation zeigen konnten (vgl. Sauer & Emmerich, 2016), haben wir dort die Regression als eine Reaktion des Leib-Seelischen auf eine «schlechte Umwelt» beschrieben, die deswegen schlecht ist, weil sie durch das Versagen bei der Anpassung zu einem «Übergriff» wird, auf den das Leib-Seelische reagieren muss. Dabei kann es nach Winnicott «Regression als eine einfache Umkehrung des Voranschreitens natürlich nicht geben; vielmehr muss im Individuum eine Organisation vorhanden sein, die die Regression ermöglicht» (Winnicott, 1976, S. 183).

Diese je individuelle Organisation wurde umso deutlicher als im Rahmen der kontinuierlichen psychotherapeutisch-ärztlichen Kooperation eine «Wiedergutmachung des ursprünglichen Versagens» (ebd.) durch die Gestaltung einer therapeutisch hilfreichen Organismus-Umwelt-Beziehung gelang. Für eine gelingende Gestaltung war ein «Erlebens-Dialog» in allen drei Interaktionsmodi massgeblich für den sonst üblichen und von Leitlinien bestimmten Handlungs-Dialog (entsprechend der in der Denkschrift formulierten Rolle des Erlebens für Gesundheit, Krankheit und Heilung).

Betrachten wir vor diesem Hintergrund Tanjas Entwicklung, so hat sie

«trotz der negativen Prognose der Intensivstation [man hatte die Eltern auf ihr Ableben vorbereitet] nicht nur das Locked-in-Syndrom überlebt, sondern hat im Verlauf von drei Jahren alle ihre körperlichen und geistigen Funktionen wiedergewinnen können. Dies ist von besonderer Bedeutung, da sie im Rahmen der regressiven Amnesie zunächst alle ihre Fähigkeiten verloren hatte, einschliesslich der Fähigkeit zur Symbolisierung durch Bilder und Sprache» (Emmerich & Sauer, 2003, S. 632).

Passend hierzu war ihre Äusserung: «Ich muss nicht überlegen, was sage ich dem Arzt und was sage ich der Psychotherapeutin, sondern ich sage, wie ich mich fühle, was ich erlebe und was ich empfinde. Wir [gemeint sind Patientin, die Psychotherapeutin und der Arzt] werden finden, was für mich wichtig ist.»

Durch den kontinuierlichen Prozess einer Reflektion und Moderation nach den Interaktionsmodi kam eine Ordnung in das System und zwar eine Ordnung von innen heraus, eine Form der Selbstorganisation.

Wir gehen von einer Entwicklungsdynamik aus, die bereits in den gesamten Systemen des Organismus verankert war. Dabei haben wir es mit unendlich vielen Subsystemen des Organismus zu tun: dem Immunsystem, dem Nervensystem, dem Hormonsystem, dem Herz-Kreislauf-System, dem Verdauungssystem usw.

Das heisst, wir müssen uns nicht nur am Hier und Jetzt orientieren, sondern in gleichem Masse an den Interpretanten sämtlicher Sub-Systeme des Organismus, wie im Basismodell semiotischer Beziehungen beschrieben (vgl. Sauer & Emmerich, 2005). Dies ermöglicht für den Patienten und das Familiensystem eine am Erleben orientierte Wiederaneignung der eigenen Geschichte.

Psychotherapeutisch-ärztliche Emergenz

Bevor wir abschliessend das Behandlungsergebnis bei Tanja, Thea und Saskia kurz beschreiben, wollen wir die im Titel dieser Arbeit genannte psychotherapeutisch-ärztliche Emergenz erläutern.

Emergenz ist ein Begriff der Systemtheorie. Zum Phänomen der Emergenz schreiben von Uexküll und Wesiack in der «Theorie der Humanmedizin» (1998, S. 90): «Eine zentrale These der Systemtheorie ist, dass mit der Bildung eines Systems emergent Eigenschaften und Möglichkeiten entstehen, die es auf der Stufe der Elemente, aus denen das System besteht, noch nicht gibt. Die Elemente sind zwar notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen.»

Psychotherapeutisch-ärztliche Emergenz bedeutet also, dass etwas entsteht, das es auf der Stufe der Psychologie, vertreten durch die Psychotherapeutin, und auf der Stufe der Medizin, vertreten durch den Arzt, noch nicht gibt.

Die gemeinsame Präsenz von Psychotherapeutin und Arzt konfrontierte zunächst alle mit einer Situation des Übergangs vom Dialog zu einer Interaktion zu Dritt: «Sie beinhaltet potenziell eine Trennung von Zweien, die miteinander im Dialog stehen, vom Dritten, aber auch die Möglichkeit der Dialogförderung durch den Dritten. Das ausgewogene Wechselspiel zwischen diesen beiden Elementen [haben wir] mit dem Begriff Trialog bezeichnet» (Klitzing, 1998, S. 111).

Wenn Bauriedl (1998, S. 139) von der grundsätzlichen Triangularität aller menschlichen Beziehungen ausgeht, sind

«Krisen durch die Frage gekennzeichnet, ob trotz eines bestimmten Ereignisses oder einer Veränderung verhärtete (Zwei-gegen-Einen) Beziehungsstrukturen im Individuum und in der Triade beibehalten werden, oder ob sich diese Beziehungsstrukturen aus Anlass und mithilfe dieses Ereignisses emanzipatorisch verändern lassen».

In Ergänzung zur Triangularität der Beziehung Kind-Eltern, «gehen wir in unserem Konzept von einer interdisziplinären Triangulation aus (Flick, 1995, S. 432). Sie beinhaltet sowohl die Triangularität zwischen zwei Disziplinen – der ärztlich-naturwissenschaftlichen und der psychotherapeutisch-geisteswissenschaftlichen – und den damit verbundenen unterschiedlichen Menschenbildern als auch die Triangularität zwischen Arzt, Psychotherapeutin und dem kranken Menschen. Arzt und Psychotherapeutin sind als zwei wahrnehmende, empfindende und handelnde Personen ebenso wenig austauschbar, wie die zwei Disziplinen, die sie vertreten» (Sauer & Emmerich, 2011, S. 46).

Tanjas Entwicklung wurde bereits kurz skizziert. Zu Theas Entwicklung hat sich ihr Vater – er ist selbst Arzt – geäussert:

«Noch bedeutsamer als die Differenz der Kosten (einer ambulanten im Vergleich zur stationären Therapie) ist der Effekt der Therapie auf das alltägliche Leben in der Familie. Vor der Therapie (gemeint ist die psychotherapeutisch-ärztliche Kooperation) musste unsere Tochter oft wegen übergrosser Schwäche nach zu vielen Anfällen zu Hause bleiben, die ganze Familie litt unter ihrem Zustand, denn sie quälte sich sehr. Aus [Name des Epilepsiezentrums] wurde sie als nicht einstellbar entlassen. Heute treten die Anfälle nur noch nachts auf und auch nur noch jede vierte Nacht. Früher hatte sie ca. 10–15 Anfälle täglich. Ihre Aufmerksamkeit ist immer mehr nach aussen gerichtet, nicht auf das Bewältigen jeder einzelnen Bewegung. Es bestand in den Schwächezeiten grosse Gefahr des Verhungerns und Verdurstens, da nach den Anfällen das Schlucken sehr schwer bis unmöglich war. Es gibt jetzt nur noch wenige Tage im Jahr, die unsere Tochter in der Schule fehlt, und das sind Fehlzeiten wegen akuter Erkrankung, nicht wegen der Anfallsfolgen. Zudem lernt unsere Tochter zunehmend, Anfälle zu vermeiden. Auch sind wir nicht mehr von der Welt abgeschnitten, sondern können Freunde besuchen und Besuch empfangen, ohne dass unsere Tochter auf das Ungewohnte mit vermehrten Anfällen reagiert. Die Situation der gesamten Familie ist für unsere Tochter ein stabiler Faktor geworden, an der sie sich orientieren und halten kann. Früher sind wir mit ihr in einen gefühlsmässigen Abgrund gestürzt, und das Erreichen der Normalität, sofern man überhaupt davon sprechen kann, dauerte fast bis zum nächsten Absturz. Kein anderer Arzt ist bisher davon ausgegangen, dass unsere Tochter trotz der vor zwei Jahren begonnenen Pubertät so lange Zeit ohne Klinikaufenthalt würde leben können. Denn üblicherweise ist gerade diese Zeit der hormonellen Schwankungen eine besonders kritische Zeit. Wir können uns heute nicht mehr vorstellen, wie unser Leben mit zwei Kindern und einem anstrengenden Beruf ohne diese integrierte Heilkunde aussehen würde» (Sauer & Emmerich, 2002, S. 109).

Abschliessend wollen wir auch über Saskia berichten. Ihren Zustand bei Entlassung nach Hause hat der Vater, wie folgt, beschrieben: «Im Alter von damals zwölf Jahren musste Saskia wieder vollständig von vorne anfangen: sehen und hören lernen, Schlucken, Essen und Trinken lernen, Tasten, Fühlen, Schmecken lernen, sich bewegen, Laufen lernen, sich mit den Geschwistern, mit der Familie arrangieren usw.»

Diesbezüglich lässt sich Folgendes festhalten:

«Fokussiert auf den Wiedererwerb des Schwimmens – Saskias Koma war durch einen Badeunfall eingetreten – können die folgenden Schritte kurz skizziert werden:

Mit der ersten Begegnung mit dem Wasser wurde ein Prozess der therapeutischen Bearbeitung des Traumas und der Amnesie initiiert. Er wurde immer differenzierter, je weiter die Entwicklung der Wahrnehmung und des motorischen Verhaltens fortschritt. Dafür waren zusätzliche spezifische averbale Therapie-Angebote nötig (Kunst- und Hippotherapie). Im Verlauf der Kunsttherapie entwickelte Saskia wieder eine Wahrnehmung von Farben, Formen und die Fähigkeit zur Diskrimination von Figur und Hintergrund als Voraussetzung für ‹Imagination›. In der Hippotherapie ging es um die Koordination körperlicher Funktionen im dreidimensionalen Raum und um das Gefühl für Rhythmus und Zeit.

Last but not least, konnte Saskia im Verlauf dieses integrierten therapeutischen Prozesses die Psychodynamik des Konfliktes für sich in Erfahrung bringen, durch die sie in diese bis dahin für alle unbegreifliche Ausnahmesituation des Unfalls geraten war» (Emmerich & Sauer, 2003, S. 635).

Fazit

Den drei Fallgeschichten gemeinsam ist die «radikale Regression» auf eine frühe Stufe der Organismus-Umwelt-Beziehung. Diese Regression beinhaltet sowohl die von Freud beschriebene topische, zeitliche und inhaltliche Regression der Systeme des Psychischen (vgl. hierzu Laplanche & Pontalis, 1972, S. 436) als auch die Regression auf eine ganz frühe, im Koma bis zur Ebene der vegetativen Systeme reichende Organisation des Organismus.

Daher sprechen wir von einer physio-psycho-sozialen Regression. Damit sind bereits die Anforderungen an eine entwicklungsorientierte Therapie skizziert. Hierfür müssen Voraussetzungen für eine Umgebung geschaffen werden, die den erhalten gebliebenen Teilen des Organismus eine salutogene, das heisst gesunde Selbstentwicklung erlauben, die sich an den angeborenen Fähigkeiten orientiert: Aktivität, Gliederung von Gefühlserfahrungen, Fähigkeit zur sozialen Interaktion, Fähigkeit zur Intersubjektivität, Selbstorganisation und Bewusstsein als Fähigkeit, Wirklichkeit entstehen zu lassen.

Vorstellbar ist das nur, wenn es ein therapeutisches Angebot auch für das Familiensystem und eine dazu passende, am Erleben orientierte Moderation der ärztlich-pflegerischen und therapeutischen Arbeit des Behandlungsteams gibt.

Die Regression wird in den zitierten Beispielen auf eine von der Art der Erkrankung je unterschiedliche Weise durch eine radikale Zäsur der situativen Organismus-Umwelt-Beziehung eingeleitet:

Bei Tanja führte ein neuer akuter Schub der Erkrankung mit grossen Herden in der Pons (einem Teil des Hirnstamms) zur Blockade der gesamten Willkür- und Ausdrucks-Motorik, dem bereits erwähnten Locked-in-Syndrom.

Die Status-artige Häufung epileptischer Anfälle führte bei Thea dazu, dass sie immer weiter auf ein vegetatives Niveau ihrer Organismus-Umwelt-Beziehung zurückglitt, erkenntlich an einem metabolischen Verhalten, wie es für das Säuglingsalter typisch ist (vgl. Sauer & Emmerich, 2002).

Bei Saskia führte der Badeunfall zu einer cerebralen Hypoxie. Initial kommt es dabei zu einer Glia-vermittelten Down-Regulation cortiko-subkortikaler neuronaler Aktivität, die dann im Sinne eines protective reaction pattern (vgl. Uexküll & Wesiack, 1998) in einem metabolischen Prozess von Ödembildung und Nekrose enden kann.

Diese je nach körperlicher Ursache unterschiedliche Zäsur der Organismus-Umwelt-Beziehung ist der Beginn eines «vitalen Diskrepanzerlebens» zwischen den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten und den situativen Anforderungen, wie im Verlaufsmodell der psychischen Traumatisierung (vgl. Fischer & Riedesser, 1998) als das Kern-Phänomen jeder traumatischen Situationserfahrung beschrieben. Hier stellen die vorgestellten Interaktionsmodi passende Rahmenbedingungen für eine an der Psychodynamik der Entwicklung und der Phänomenologie des verletzten Organismus orientierten Behandlung dar.

Da chronisch Kranke und Intensivpatienten zunehmend mehr der Gefahr einer «Fragmentierung» (Böker, 2003) ausgesetzt sind, ist es die Aufgabe einer integrierten Heilkunde dem entgegenzuwirken. Das vorgestellte psychotherapeutisch-ärztliche Kooperationsmodell konnte dem entgegenwirken mit überraschend positiven Erfolgen

für die Entwicklung der Betroffenen,

für das Familiensystem,

für die Zufriedenheit der Professionals und

es gab deutliche Einsparungen der Gesamtkosten, verglichen mit den Kosten einer üblichen Behandlung.

Schlussbemerkung

»Psychotherapie wurzelt in dem Glauben an die Möglichkeit, eine verschüttete und immer irgendwie verkannte Existenzseite des Kranken zu vertreten, zu verteidigen, zu pflegen, zum Leben zu rufen und am Leben zu erhalten» (Benedetti, 1980, S. 21).

Literatur

Bauriedl, T. (1998). Die Triangularität menschlicher Beziehungen und der Fortschrittsglaube in der psychoanalytischen Entwicklungstheorie. In D. Bürgin (Hrsg.), Triangulierung. Der Übergang zur Elternschaft (S. 104–115). Stuttgart: Schattauer.

Benedetti, G. (1980). Klinische Psychotherapie. Bern/Stuttgart/Wien: Verlag Huber.

Böker, W. (2003). Der fragmentierte Patient. Deutsches Ärzteblatt, 100(1–2), A 24–27.

Bürgin, D. (1998). Einleitung. In M. Koukkou, M. Leuzinger-Bohleber & W. Mertens (Hrsg.), Erinnerung von Wirklichkeiten. Psychoanalyse und Neurowissenschaften im Dialog. Stuttgart: Verlag Internationale Psychoanalyse.

Christian, P. & Haas, R. (1949). Wesen und Formen der Bipersonalität. Beiträge aus der Allgemeinen Medizin, 7, 1–75.

Emmerich, S. & Sauer, M. (2003). Psychotherapie bei Schädigungen des Zentralnervensystems. Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse, 7, 612–638.

Fischer, G. & Riedesser, P. (1998). Lehrbuch der Psychotraumatologie. München: Reinhardt.

Flick, U. (1995). Triangulation. In Flick et al. (Hrsg.), Handbuch Qualitative Sozialforschung (S. 432–434). Weinheim: Beltz.

Görres, A. (unter Mitarbeit von: Heiss, R., Thomä, H. & Uexküll, Th. von) (1964). Denkschrift zur Lage der ärztlichen Psychotherapie und der psychosomatischen Medizin. Wiesbaden: Verlag Steiner.

Goldstein, K. (2014). Der Aufbau des Organismus. Paderborn: Wilhelm Fink.

Hermanns, H. (1995). Narratives Interview. In Flick et al. (Hrsg.), Handbuch Qualitative Sozialforschung (S. 182–185). Weinheim: Beltz.

Klitzing, K. von (1998). Wenn aus zwei drei werden. Ergebnisse einer prospektiven Studie zur Entstehung der Eltern-Kind-Beziehung. In D. Bürgin (Hrsg.), Triangulierung. Der Übergang zur Elternschaft (S. 104–115). Stuttgart: Schattauer.

Laplanche, J. & Pontalis, J.-B. (1972). Das Vokabular der Psychoanalyse. Bd. 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Legewie, H. (1995). Feldforschung und teilnehmende Beobachtung. Flick et al. (Hrsg.), Handbuch Qualitative Sozialforschung (S. 189–192). Weinheim: Beltz.

Luhmann, N. (1998). Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Piaget, J. (1975 [1937]). Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde. In ders., Gesammelte Werke, Bd. II. Stuttgart: Klett.

Sauer, M. (2017). Editorial. Trauma – Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendung, 15(2), 2–4.

Sauer, M. & Emmerich, S., (2002). Die therapeutisch hilfreiche Umgebung.

Krisen und Chancen einer Neuorientierung der Organismus-Umwelt-Beziehung. In Th. V. Uexküll, W. Geigges & R. Plassmann (Hrsg.), Integrierte Medizin (S. 100–108). Stuttgart: Schattauer.

Sauer, M. & Emmerich, S. (2005). Bewusstsein und die Veränderungen des Bewusstseinsmodus in existentiellen Grenzsituationen – eine zeichentheoretische Betrachtung. Kinderanalyse. Zeitschrift für die Anwendung der Psychoanalyse in Psychotherapie und Psychiatrie des Kindes-und Jugendalters, 13, 296–328.

Sauer, M. & Emmerich, S. (2011). Ärztlich-psychotherapeutische Praxis – ein Modell interdisziplinärer Triangulation. ZPPM Zeitschrift für Psychotraumatologie, Psychotherapiewissenschaft, Psychologische Medizin, 9, 43–54.

Sauer, M. & Emmerich, S. (2014). Krisis und kathartische Wende einer dramatischen Beziehungsgeschichte nach schwerem Trauma. Max auf der Feuerleiter. ZPPM Zeitschrift für Psychotraumatologie, Psychotherapiewissenschaft, Psychologische Medizin, 3, 93–105.

Sauer, M. & Emmerich, S (2016). Frühe Organisationsformen des Leib-Seelischen: die Beziehung zwischen Organismus und Umwelt als Einheit des Überlebens und das Konzept eines leiblich Unbewussten. Trauma – Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen, 14, 16–27.

Sauer, M. & Emmerich, S (2016). Vulnerabilität und das Konzept des leiblich Unbewussten – eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung. Trauma – Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre Anwendungen, 14, 18–27.

Sauer, M. & Emmerich, S. (2017). Intersubjektivität und das Konzept des leiblich Unbewussten – eine phänomenologische Betrachtung. Psychotherapie-Wissenschaft, 7(1), 15–20.

Sauer, M., Emmerich, S., Eggert von Peinen, H., Schumann, C. & Loth, C. W. (2008). Beziehungsgestaltung ein Zeichenprozess. ZPPM Zeitschrift für Psychotraumatologie, Psychotherapiewissenschaft und Psychologische Medizin, 6, 41–52.

Sonnenmoser, M. (2011). Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Psychotherapeuten: Erkennen und weiterleiten. Deutsches Ärzteblatt, 108(8), 358.

Stern, D. N. (1992). Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta.

Tanneberg, S. (2017). Lehren aus der Vergangenheit. Deutsches Ärzteblatt, 114(18), A 892.

Uexküll, Th. von (2002). Integrierte Medizin – ein lernendes Modell einer nicht-dualistischen Heilkunde. In Th. Von Uexküll, W. Geigges & R. Plassmann (Hrsg), Integrierte Medizin (S. 3–21). Stuttgart: Schattauer.

Uexküll, Th. von & Wesiack, W. (1998). Theorie der Humanmedizin. Grundlagen ärztlichen Denkens und Handelns. München: Urban & Schwarzenberg.

Winnicott, D. W. (1976). Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse. München: Kindler.

«Together for the patient» – Psychotherapeutic-medical emergence: a model for best practices in integrated medicine

The experience of a disease or an accident not only creates an existential emergency situation for those directly concerned but also affects the entire family system. Consequently, the collaboration between psychotherapists and doctors is imperative.

In a pilot project, the psychotherapeutic-medical cooperation was realised with the introduction of three interaction modes, and thus the usual action dialogue was applied in an experience-oriented trialogue. The project achieved unusually positive results for the development of the affected persons, the family system, the satisfaction of the professionals, in addition to significant savings in total costs compared to conventional treatment.

Key words: Chronic Organ Disease, Radical Regression, Experience-Dialogue, Development-Oriented Relationship Formation, Psychotherapeutic-Medical Cooperation

«Insieme per i pazienti» – Emergenza medico-psicoterapeutica: un modello di prassi di scienza medica

In caso di malattia o di incidente, non solo le persone colpite ma anche l’intero sistema familiare piombano in una situazione di emergenza. Diventa quindi necessaria una collaborazione tra psicoterapeuti e medici. In un progetto pilota è stata realizzata una cooperazione medico-psicoterapeutica mediante l’introduzione di tre modalità d’interazione e a tale scopo l’abituale dialogo sulla gestione è stato trasformato in un dialogo a tre orientato all’esperienza, con conseguenze positive per lo sviluppo delle persone colpite, del sistema familiare e la soddisfazione dei professionisti e, rispetto ai costi dei trattamenti, con evidenti risparmi sui costi generali.

Parole chiave: patologia cronica di organi, regressione radicale, dialogo esperienziale, forma delle relazioni, cooperazione medico-psicoterapeutica, regressione radicale, dialogo esperienziale, forma di relazione orientata allo sviluppo, cooperazione medico-psicoterapeutica

Die AutorInnen

Sabine Emmerich, Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Psychologische Psychotherapeutin für Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Gruppen, Dozentin der Psychotraumatologie.

Manfred Sauer, Prof. Dr. med., FA für Neurologie, FA für Pädiatrie, Dozent der Psychotraumatologie.

Kontakt

Manfred Sauer

Schwaighofstr. 12

79100 Freiburg

manfred.sauer@t-online.de

Anmerkungen

1 Tanjas Krankengeschichte wurde am 6. Oktober 1996 in der Wissenschaftssendung «Sonde» vorgestellt.

2 Name geändert.

3 Saskias Krankengeschichte wurde am 6. Dezember 2001 in der Wissenschaftssendung «Sonde» vorgestellt.

4 Das Projekt wurde als Modell von den folgenden Stiftungen gefördert: ZNS-Kuratorium, Carl-Gustav-Carus-Stiftung, Ria-Schneider-Sozialhilfe GmbH, KomaKinder Verein zur Förderung der integrierten Rehabilitation e. V.