Soma und Psyche im Spiegel des Menschenbildes

Eva Kaul

Psychotherapie-Wissenschaft 7 (2) 11–17 2017

www.psychotherapie-wissenschaft.info

Zusammenfassung: Krankheitskonzepte und Diagnosen sind immer auch ein Spiegel von Erkenntnisstand und Menschenbild der jeweiligen Epoche. Die Unterscheidung zwischen Psyche und Soma geht zurück bis in die Antike und war Voraussetzung für die Spaltung der Medizin in somatische Disziplinen und Psychiatrie/Psychotherapie. Psychosomatik und Körperpsychotherapie sind bestrebt, die Psyche-Soma-Dualität zu überwinden. Die Integrative Körperpsychotherapie (IBP, Integrative Body Psychotherapy) erforscht und vernetzt mit ihren Interventionen die Erlebensdimensionen Körpererleben, Emotionen und Kognitionen und nutzt die funktionale Einheit von somatischen, emotionalen und kognitiven Prozessen. Neben Interventionen, welche direkt auf den Körper zielen, kann das Körpererleben bei psychosomatischen Erkrankungen auch indirekt über Veränderung des emotionalen Erlebens oder der kognitiven Einordnung beeinflusst werden.

Schlüsselwörter: Psyche, Soma, Psychosomatik, Körperpsychotherapie, Integrative Körperpsychotherapie IBP

Die Entwicklung des dualistischen Menschenbildes

In den archaischen Kulturen des frühen Altertums beruhte das menschliche Erleben und Handeln noch überwiegend auf leiblichen Erfahrungen und göttlichen Eingebungen ohne zentrale Steuerung. Den Helden der Ilias wächst der Zorn in der Brust wie dampfendes Feuer, es schwillt das Herz von der Galle, die Götter erregen Furcht in ihnen … Mit ψυχη (psyche) bezeichnet Homer den Atem und Lebensodem, welcher den Körper beim Tod verlässt und als Schatten in die Unterwelt eingeht, niemals den Sitz der Emotionen. Die seelischen und geistigen Regungen werden Körperteilen zugeordnet (Brustkorb, Brust, Herz, Zwerchfell) und erlöschen mit dem Sterben (vgl. hierzu Völker, 1825; Schmitz, 2011). Unsterblich ist bei Homer also nicht die Seele, sondern der Atem als Lebensprinzip. Die Verwurzelung des subjektiven Erlebens im Körperlichen spiegelt sich auch in der Bedeutung des griechischen Begriffs σῶμα (soma). Er steht ursprünglich sowohl für den Körper und Leichnam als auch für Leben, Leib und Leben, also den belebten, beseelten Körper, ja sogar für den ganzen Menschen als Individuum.

Erst ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. werden in der griechischen Philosophie und Sprache Körper und Geist-Seele unterschieden und hierarchisiert: Bei Demokrit ist die Seele der Herr, der Körper ihr Knecht. Platons Weltenschöpfer fügt den Menschen aus Körper und Seele zusammen, wobei letztere dreiteilig ist: Der unsterbliche, körperunabhängig existierende Seelenteil, die Vernunft, sitzt im Kopf, «der der göttlichste ist und über alles in uns herrscht» (Platon, 2003, S. 75), wohingegen der restliche Körper nur «eine Art Fahrzeug» ist (ebd., S. 77). Der Brustkorb beherbergt den besseren Teil der sterblichen Seele (Mut, Wille, Aggression), der Bauchraum den schlechteren, vernünftigen Überlegungen nicht zugänglichen Teil (Lust, Verlangen, Begierde). Distanzierung und Regulation im Umgang mit leiblichen Regungen sind im Menschenbild der Spätantike möglich und erstrebenswert.

Dieselbe Entwicklung zeigt sich in der jüdischen und christlichen Tradition. In der hebräischen Fassung des Alten Testamentes ist das emotionale Erleben noch ganz in der konkreten körperlichen Erfahrung verankert: «In Tränen vergehen meine Augen, meine Eingeweide verkrampfen sich, zu Boden geschüttet ist meine Leber» (Klagelieder 2,11). Mit der Übersetzung des Alten Testamentes ins Griechische im 3. Jahrhundert v. Chr. wird die körperliche Sprache zu einem grossen Teil durch eine seelisch-emotionale ersetzt. So wird das hebräische Wort näfäsch (die Kehle, mit all ihren Erlebens- und Ausdrucksweisen, also die singende, rufende, krächzende, durstige Kehle) überwiegend mit Seele übersetzt: «Lobe den Herrn, meine Seele», und nicht wörtlich: «Lobe den Herrn, meine Kehle» (vgl. Ammicht-Quinn, 2002). Das frühe Christentum übernimmt den anthropologischen Dualismus der Seelenlehre Platons und unterscheidet zwischen raum- und zeitloser Geist-Seele, dem eigentlich Wirklichen und Wertvollen, und dem Leib mit seinen flüchtigen Sinneserfahrungen. Der Leib gilt als Gefängnis der Seele, als minderwertig, sündig, unrein.

Mit Descartes wird die dualistische Trennung von denkendem Geist und nicht denkendem Körper endgültig in Philosophie und Naturwissenschaften verankert. Descartes postuliert, dass das eigentliche Sein des Menschen im Denken bestehe und keiner materiellen Grundlage bedürfe. Damit trennt er die materielle, mit entsprechend mechanischen Gesetzen arbeitende «Körpermaschine» radikal vom denkenden, immateriellen Geist. In der Folge erforschen die Naturwissenschaften mittels empirischer Methoden Physiologie und Pathologie des Körpers, welcher auf einen mess- und berechenbaren Gegenstand reduziert wird. Für die Geist-Seele sind die Geisteswissenschaften, insbesondere Philosophie und Theologie, später auch die Psychologie, zuständig. Mit dieser Aufteilung waren wohl beide Disziplinen zufrieden: Die Naturwissenschaftler mussten sich nicht mit den verwirrenden, nicht objektivierbaren Strebungen der Seele auseinandersetzen und die Geisteswissenschaftler konnten den von ihnen gering geschätzten Körper ausblenden und sich dem edleren und wahreren geistig-seelischen Sein des Menschseins zuwenden (vgl. Heller & Heller, 2014). In der Medizin verschwand als Folge der cartesianischen Spaltung das Bewusstsein für die Zusammengehörigkeit von Heil und Heilung zunehmend. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts versucht die Medizin sich zunehmend als Naturwissenschaft zu positionieren, löst sich vom vorneuzeitlichen ganzheitlichen Menschenbild und übernimmt die Vorstellung vom menschlichen Körper als Maschine. Im 20. Jahrhundert führt die Körper-Seele-Dualität zur Aufspaltung des Gesundheitswesens «in eine somatische Medizin mit hochspezialisierten und kostenintensiven Spezialkliniken für kranke Körper ohne Seelen und eine psychologische Medizin mit Psychotherapeuten und Neurosekliniken für leidende Seelen ohne Körper» (Uexküll, 1996, S. 16).

Psychosomatik als brückenbauende Disziplin

Parallel dazu entwickeln sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwei neue Disziplinen, welche beide einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und die cartesianische Spaltung zu überbrücken suchen, indem sie die Vernetzung aller Dimensionen menschlichen Erlebens (Körpererleben, Emotionen, Kognitionen und Verhalten) betonen und damit an vorneuzeitliche Menschenbilder anknüpfen: Vonseiten der Medizin versucht die Psychosomatik Körper und Geist-Seele zusammenzuführen, vonseiten der Psychotherapie die Körperpsychotherapie. Beide Fachrichtungen führen interessanterweise in ihrer Bezeichnung die Psyche-Soma-Dualität weiter und betonen eher die Wechselwirkungen zwischen den nach Aufbau und Struktur getrennten und dann zusammengefügten Einheiten Körper, Geist und Seele als das Ganze (vgl. hierzu Kuck, 2016).

Die psychosomatische Medizin geht davon aus, dass seelisch-geistige Zustände funktionelle und strukturelle körperliche Veränderungen verursachen können, dass also mentale Phänomene im Bereich physischer Phänomene kausal wirksam sind. Der Schriftsteller Ulrich Schaffer drückt dies treffend mit folgendem Aphorismus aus: «‹Geh du vor›, sagte die Seele zum Körper, ‹auf mich hört er nicht. Vielleicht hört er auf Dich.›»

Freud erklärte psychosomatische Symptome damit, dass der psychische Apparat im Bereich des Es gegen das Somatische hin offen sei, sodass Psyche und Soma aufeinander einwirken könnten. Er bezeichnete die Konversion von psychischer Erregung, welche keinen Abfluss in Bewusstsein und Handeln des Individuums findet, in somatische Symptome als Konversionsneurose. Heute hat sich dafür der Terminus Somatisierung eingebürgert. Die Art der sogenannten psychogenen Körpersymptome ändert sich interessanterweise mit dem Zeitgeist. Während im 19. Jahrhundert hysterische Lähmungen im Vordergrund standen, sind heute die am häufigsten in der Grundversorgung anzutreffenden nicht organischen chronischen Körpersymptome Schmerzen, Müdigkeit und Schwindel (vgl. Känel et al., 2016). Bis weit ins 20. Jahrhundert herrschte jedoch sowohl bei somatischen Medizinern als auch in der Bevölkerung die Vorstellung vor, dass «psychisch ausgelöste» Störungen keine «wirklichen», da organisch im Körper nicht lokalisierbare Krankheiten seien.

In den letzten Jahren haben Forschungsergebnisse aus Biochemie, Neurophysiologie, Psychoendokrinologie und Psychoimmunologie immer mehr Verbindungen zwischen Körpersymptomen und psychischen Prozessen nachgewiesen und dazu beigetragen, die Lücke zwischen der traditionell hermeneutisch orientierten Psychosomatik und der naturwissenschaftlich ausgerichteten Somatik zu schliessen. Somatische Strukturen und psychische Funktionen funktionieren nicht unabhängig voneinander und sind gar nicht getrennt denkbar. Gemäss Gerd Rudolf befasst sich «die traditionelle philosophische Diskussion um das Verhältnis von Geist und Materie, Seele und Leib […] zumindest im psychosomatischen Bereich mit einem Scheinproblem» (Rüegg, 2003, S. VI). Wenn man den Menschen nicht als Komposition aus Geist, Seele und Körper versteht, sondern als Ganzheit, wird die Einteilung in somatische, psychosomatische und psychische Krankheiten fragwürdig. Denn krank ist immer der ganze Mensch und nicht das Konstrukt «Seele», «Geist» oder «Körper». Auch eine vordergründig rein somatische Erkrankung hat Auswirkungen auf das emotionale Erleben und umgekehrt kann die seelische Reaktion und kognitive Einordung der somatischen Erkrankung wiederum deren Verlauf beeinflussen. Dass unser Denken und Fühlen Bildung und Lösen von synaptischen Verbindungen in den zerebralen Nervenzellnetzwerken beeinflusst (neuronale Plastizität) ist mittlerweile Allgemeinwissen. Gerade beim häufigsten chronischen Körpersymptom, dem Schmerz, ist die Unterscheidung zwischen psychogener und organischer Ursache aufgrund der Wechselwirkungen von Körper und Seele schwierig und problematisch. Genetische und epigenetische Faktoren, biografische Erfahrungen und aktueller Stress können über komplexe, miteinander interagierende neuroendokrine, immunologische und autonome Mechanismen sowohl bei funktionellen als auch bei organischen Symptomen die zentrale Symptomsensitivität erhöhen, sodass das Körpersymptom intensiver und länger wahrgenommen wird (vgl. Ursin, 2014; Känel et al., 2016). Zentrale Hypersensitivität, subjektive Belastung der Patienten durch das Körpersymptom und dysfunktionale kognitive, emotionale und behaviorale Reaktion korrelieren nicht mit der Ätiologie des Körpersymptoms. Dieser Problematik trägt die 2013 erschienene fünfte Auflage des «Diagnostischen und Statistischen Manuals für psychische Störungen» (DSM V) Rechnung, worin die Diagnosen somatoforme Störungen, Somatisierungsstörung, Hypochondrie und Schmerzstörung abgeschafft und stattdessen neu die Diagnose der somatischen Belastungsstörung eingeführt wurde (siehe hierzu Tabelle 1). Die neue Diagnose schliesst auch Patienten mit ein, deren organisch erklärbare körperliche Beschwerden von psychischen Symptomen begleitet sind, und hebt somit die oft stigmatisierende Unterscheidung zwischen funktionellen (somatoformen, psychogenen) und organischen (somatischen) Körpersymptomen auf.

Tabelle 1: Somatische Belastungsstörung nach DSM-5. Für die Diagnosestellung müssen die Kriterien A–C erfüllt sein

Der Mensch als Ganzheit

Ansätze zur Auflösung der cartesianischen Körper-Seele-Spaltung finden sich am ehesten in der Philosophie, insbesondere in der Phänomenologie des Leibes. Der Begriff «Leib» wird im Deutschen traditionell für Leben, Person und Körper, also den beseelten Körper in seinem Lebensvollzug verwendet, analog der ursprünglichen Bedeutung des griechischen soma. So erleben wir etwas am eigenen Leib, wohingegen wir es am eigenen Körper spüren. Der Leib umfasst also alle Dimensionen menschlichen Erlebens (Spüren, Fühlen, Denken und Verhalten), er ist «der erlebende und sich selbst erlebende Körper» (Rahm et al., 1999, S. 75). Der Leibphilosoph Hermann Schmitz unterscheidet bei den leiblichen Regungen die Dimensionen Weite und Schwellung auf der einen Seite, Enge und Spannung auf der anderen. Beide Pole lassen sich durch Richtung und Intensität/Rhythmus differenzierter beschreiben und sind über den vitalen Antrieb miteinander verbunden (vgl. Schmitz, 2011). Diese Begrifflichkeit ähnelt jener des Pioniers der Körperpsychotherapie, Wilhelm Reich, der in seinen physiologischen Experimenten eine Korrelation von lustvoller Erregung, Gewebsexpansion und Zunahme der elektrischen Ladung an der Hautoberfläche resp. von Angst, Ärger, Erschrecken, Gewebskontraktion und Ladungsabnahme fand. Reichs Vegetotherapie basierte auf der Spannungs-Ladungs-Formel (mechanische Spannung – bioelektrische Aufladung – bioelektrische Entladung – mechanische Entspannung) und definiert Gesundheit als vegetative Beweglichkeit (vgl. hierzu Boadella, 2008).

Interessante Ansätze zu einem monistischen Menschenbild finden sich auch in der Emergenztheorie. Emergenz bedeutet, dass das Gesamtsystem Eigenschaften besitzt, welche die Teilsysteme (z. B. einzelne Hirnbereiche oder gar Zellen) nicht besitzen. Das Teilsystem Körper wird als Basis, als a priori betrachtet. Dies hat bereits Freud (1923, S. 294) betont mit seiner Aussage: «Das Ich ist vor allem ein körperliches.» Die Freude, die ich fühle, fühle ich als leibhaftiges Wesen, die Gedanken, die ich mir mache, denke ich als leibhaftiges Wesen. Fühlen und Denken bedürfen der materiellen körperlichen Grundlage, können aber nicht einfach auf physiologische Phänomene wie vegetative Aktivierung oder elektrische Nervenzellimpulse reduziert werden. Die Emergenztheorie trennt nicht zwischen immaterieller Geist-Seele und physischem Körper, sondern versteht psychische und geistige Zustände und Prozesse als emergente Phänomene physischer Strukturen (vgl. Deneke, 2001). Prozesse auf hierarchisch höheren Organisationsstufen des Gehirns gehen mit seelisch-geistigen Phänomenen einher. Wir sind uns unserer selbst bewusst, nehmen Gefühle und Körperempfindungen wahr, geben dem Erlebten eine Bedeutung usw. Subjektives Erleben wird jedoch nicht durch neuronale Prozesse verursacht im Sinne einer Wirkung von Materie auf Geist, sondern ist neuronale Aktivität. Unterschiedliches subjektives Erleben entspricht unterschiedlicher neuronaler Aktivität. Wiederholung führt zu anhaltenden Veränderungen der Synapsenstärke und damit zu morphologischen Veränderungen der Hirnstruktur.

Ein ganzheitliches Menschenbild finden wir auch in vielen asiatischen Kulturen. So wird im Zen-Buddhismus der japanische Begriff shin (chinesisch hsin) in den Bedeutungen Herz, Seele und Geist verwendet und oft mit «Herzgeist» oder «Urnatur» übersetzt (vgl. Sokei-an, 1988).

Das komplexe interaktionelle Geschehen zwischen Fühlen, Denken, Spüren und strukturellen somatischen Veränderungen werden wir wohl nie gänzlich erfassen und zergliedern können. Wir können uns aber bemühen, den Menschen in seiner Ganzheit wahrzunehmen und anzusprechen. In der Körperpsychotherapie, deren Repertoire körperliche, emotionale und kognitive Interventionen umfasst, ist dies in besonderem Masse der Fall. Die Wirksamkeitsforschung zur Körperpsychotherapie bei psychosomatischen Erkrankungen ist noch jung. Bisher durchgeführte Studien weisen signifikante Effekte nach, beispielsweise für funktionelle Entspannung bei Asthma und Colon irritabile (vgl. Lahmann et al., 2009, 2010) und bei Spannungskopfschmerzen (vgl. Loew et al., 2000), sowie für bioenergetische Übungen bei Immigranten mit chronischen somatoformen Störungen (vgl. Nickel et al., 2006). Gemäss einer von der Universität Marburg durchgeführten Bedarfsanalyse an 74 psychosomatischen Kliniken bewerteten 61,3 Prozent der befragten Chefärzte Körperpsychotherapie als «sehr wichtig» für die psychosomatische Behandlung und 77,4 Prozent würden bei der Mitarbeitereinstellung einen Masterabsolventen mit fachlichem Schwerpunkt in Körperpsychotherapie bevorzugen (vgl. Wolf, 2012).

Integrative Körperpsychotherapie IBP bei psychosomatischen Erkrankungen

Die Integrative Körperpsychotherapie (IBP, Integrative Body Psychotherapy) wurde in den späten 1960er Jahren von Jack Lee Rosenberg (Ph. D., 1932–2015) in Kalifornien begründet. Rosenberg war Gestalttherapeut und Ausbildner am Institut für Gestalttherapie in San Francisco. Unter dem Einfluss körper(psycho)therapeutischer Selbsterfahrungen bei verschiedensten Lehrern (u. a. bei P. Curcuruto, A. Lowen, J. Pierrakos, M. Feldenkrais, I. Rolf und A. Halprin) erweiterte Rosenberg die zentralen Konzepte der Gestalttherapie um die somatische Dimension. Von Reich übernahm er dessen energetischen Ansatz, die Ladungskurve (charge-release-cycle), die Anwendung der Ladungsatmung (eine tiefe und rasche Thoraxatmung) sowie das Charakterstilkonzept. Aus der Psychoanalyse flossen Objektbeziehungs- und Übertragungstheorie in die IBP ein. Rosenberg verband somit über die Jahre Konzepte und Techniken verschiedener psychotherapeutischer und körperpsychotherapeutischer Ansätze zu einer neuen, kohärenten Methode, welche seit 1990 auch in der Schweiz unterrichtet und praktiziert wird. Das Schweizer IBP-Institut hat unter der Leitung von Dr. med. Markus Fischer insbesondere Erkenntnisse aus der Stress-, Trauma- und Säuglingsforschung in die Methode integriert (vgl. hierzu Abbildung 1, nach: Kaul & Fischer, 2016).

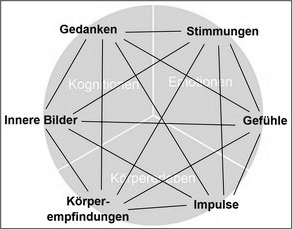

Die IBP basiert in ihrem Menschenbild und in ihrer therapeutischen Haltung auf den Grundideen der humanistischen Psychologie. Das IBP Menschenbild betont die wesensmässige Ganzheit des Menschen, die Einheit von Körper, Geist und Seele. Menschliches Erleben und Handeln vollzieht sich im Kontext unserer Lebenswelt, deren materielle, gesellschaftlich und kulturelle Komponenten uns wesentlich beeinflussen. Beim subjektiven Erleben können wir Körperempfindungen, Verhaltensimpulse, Gefühle, Stimmungen, Gedanken und innere Bilder unterscheiden (vgl. Abbildung 2, nach: Kaul & Fischer, 2016). Erforschen und Kenntnis dieser Erlebensdimensionen ermöglicht Orientierung, Strukturierung, Differenzierung und Verbalisierung. Die drei Dimensionen Spüren, Fühlen und Denken können jedoch nicht unabhängig voneinander gedacht oder hierarchisiert werden, sie stehen in beständiger Wechselwirkung untereinander. So gehören Angstgefühl, vegetative Aktivierung, Ausschüttung von Katecholaminen und gedankliche oder bildhafte katastrophisierende Vorstellungen untrennbar zusammen. Das subjektive Erleben ist ganzheitlich, einzigartig und im Zusammenspiel mehr und etwas anderes als die Summe der drei Dimensionen. Die funktionale Einheit von somatischen, emotionalen und kognitiven Prozessen ist breit erforscht (vgl. hierzu Storch et al., 2006) und kann therapeutisch genutzt werden. Neben Interventionen, welche direkt auf den Körper zielen, kann das Körpererleben beispielsweise auch indirekt über Veränderung des emotionalen Erlebens oder der kognitiven Einordnung beeinflusst werden.

Abbildung 1: Quellen der Integrativen Körperpsychotherapie (IBP)

Menschen mit körperlichen Beschwerden als Leitsymptom haben in der Regel einen hohen Leidensdruck und sind auch in einer Psychotherapie initial oft auf die Linderung ihrer Körpersymptome fixiert. Körperpsychotherapeuten haben viele Werkzeuge im Köcher, welche diesen Wunsch bedienen können (Entspannungs-, Achtsamkeits-, Atem- und Bewegungsübungen). Dieses Angebot kann den Einstieg in die Therapie erleichtern, besonders für Patienten, welche einer Psychotherapie skeptisch gegenüberstehen. Insbesondere Übungen, welche helfen, die Aktivierung des vegetativen Nervensystems zu reduzieren, zeigen bei vielen Patienten eine unmittelbare Wirkung. Der Einfluss von Stress auf die Entstehung und Symptomausprägung verschiedenster Krankheiten ist gut belegt. Psychoimmunologische Forschung weist beispielsweise einen Zusammenhang zwischen Stressausmass und Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, Prognose von Krebserkrankungen, Wundheilung, allergischen Erkrankungen, Neurodermitis, Asthma bronchiale, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Morbus Crohn, Fibromyalgie oder Depression nach.

Besonders bei chronifizierten Symptomen wird neben der körperpsychotherapeutischen Arbeit am Symptom auch die Erforschung und Veränderung der Beziehung zur Krankheit im Vordergrund stehen. In der Beziehung zum Symptom spiegeln sich die Beziehung der Klienten zu sich selbst, ihre Prägungen und Glaubenssätze. Im imaginativen oder szenischen Dialog mit dem eigenen Körper oder Körpersymptom werden krankheitsbezogene Emotionen und Kognitionen aktualisiert. Oft zeigen sich dabei dysfunktionale Erlebens- und Verhaltensmuster deutlich und können in der Folge bearbeitet werden.

Abbildung 2: Das IBP-Integrationsmodell des menschlichen Erlebens

Viele Menschen suchen einen Grund für ihre Krankheit und wollen verstehen, warum gerade sie davon betroffen sind. Können sie die Ursache externalisieren (Schicksal/Zufall/Gottes Wille, Genetik, Umweltfaktoren), so kann das entlasten. Werden in der deutenden Kausalitätssuche aber vom Individuum beeinflussbare Umwelteinflüsse (Ernährung, Sucht- und Genussmittel) oder die eigenen Haltungen und Handlungen für die Krankheit verantwortlich gemacht, löst das oft Schuldgefühle aus. So schreibt die 36-jährige Treya Killam, nachdem bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde: «Wenn ich an die Möglichkeit psychischer Auslöser denke […] kann ich Schuldgefühle kaum vermeiden. Ich denke dann, dass ich etwas falsch gemacht habe, falsch gedacht oder falsch empfunden» (Wilber, 1996, S. 64). Dass sie das komplexe Zusammenwirken von Schicksal, Genetik, eigenen Denk-, Fühl- und Verhaltensmustern sowie Umweltfaktoren nicht auseinanderdividieren und damit auch nicht kontrollieren kann, verunsichert sie zutiefst.

Wird das Schicksalhafte einer Erkrankung völlig verneint und Krankheit einzig als Ergebnis der eigenen Lebensführung verstanden, werden Krankheit und Gesundheit gestaltbar und scheinbar kontrollierbar. Aus der Möglichkeit zur Gestaltung kann leicht ein Imperativ zur Gestaltung werden. Ein reduktionistischer Kausalmechanismus fordert vom einzelnen Menschen, über Veränderung seiner Einstellungen und seiner Lebensführung Gesundheit erhalten resp. wiederherstellen können. Krankheit ist dann selbstverschuldet, Gesundheit durch individuelle Leistung herstellbar. Beide liegen vollständig in der Selbstverantwortung des Individuums. Eine solche Betrachtungsweise vermittelt ein falsches Bild von Kontrolle und öffnet Schuldgefühlen Tür und Tor. Eine alternative Perspektive wäre, anstatt nach der Ursache vielmehr nach dem Sinn einer Erkrankung zu suchen. Im Gegensatz zur auf die Vergangenheit ausgerichteten, den Anspruch auf Objektivität erhebenden kausalen Einordnung ist Sinnfindung ein subjektiver kreativer Akt und weist in die Zukunft. Sinnfindung kann therapeutisch begleitet werden, ist aber immer auch eine Gnade.

Treya findet für sich einen Sinn mit der Hilfe ihres Parters, Ken Wilber, der ihr rät, den Krebs als Metapher zu nehmen,

«als Ansporn, all die Dinge in deinem Leben zu ändern, die du sowieso ändern wolltest. Die Unterdrückung bestimmter Gefühle mag an der Entstehung des Krebs beteiligt gewesen sein oder nicht; aber du wolltest mit dem Unterdrücken dieser Gefühle ja sowieso aufhören, also könntest du den Krebs einfach als Anlass dafür nehmen … Und wenn du etwas änderst, dann nicht mit dem Gedanken, dass es die Ursache für den Krebs war – das macht dir nur Schuldgefühle» (Wilber, 1996, S. 67).

Praxisbeispiel

Das folgende Praxisbeispiel soll bespielhaft zeigen, wie die Spuren der frühen Verletzungen des Selbst als Grundstörung (vgl. hierzu Balint, 1970) sich in allen Dimensionen des Erlebens zeigen: körperlich als chronische muskuläre Spannungs- und Haltungsmuster sowie Überaktivierung des vegetativen Nervensystems, emotional als regelmässig auftauchender Gefühlskomplex von Ekel, Angst und Scham, kognitiv als negative Glaubenssätze und auf der Handlungsebene als dysfunktionale Verhaltensweisen. In IBP werden alle diese Dimensionen immer wieder angesprochen und miteinander vernetzt. Die Beeinflussung des Leitsymptoms Schmerz gelingt in diesem Fall vor allem über Interventionen, welche der Patientin ein Gefühl von emotionaler und körperlicher Sicherheit vermitteln.

Die 42-jährige Martha, alleinerziehende berufstätige Mutter, wird zur Körperpsychotherapie zugewiesen wegen einer chronischen Erschöpfungs- und Schmerzsymptomatik bei bekannter Fibromyalgie. Sie berichtet zudem über häufige Beziehungskonflikte sowohl mit ihrer zwölfjährigen Tochter als auch in den jeweils nur kurz dauernden Partnerschaften. Die Patientin passt sich stark an die Bedürfnisse des Gegenübers an und stellt ihre eigenen zurück. Schwierige Gefühle wie Trauer, Angst, Ärger und Wut unterdrückt sie im Alltag. Situativ kommt es zu unkontrollierbaren Gefühlsausbrüchen mit krampfartigem Weinen, Schreien und Herumwerfen von Gegenständen. Martha beschreibt ihre Grundbefindlichkeit als hyperalert, angespannt, misstrauisch und immer auf der Hut vor anderen Menschen.

Die Patientin hat in ihrer Ursprungsfamilie sowohl von den Eltern als auch von den älteren Brüdern Gewalt, Übergriffe, Vernachlässigung, Entwertung, Beschämung und Instrumentalisierung erlebt. Sie habe in ihrer Kindheit in ständiger Angst vor körperlicher Züchtigung oder Liebesentzug gelebt, sei überangepasst gewesen und habe versucht, möglichst unsichtbar zu sein. Als Teenager litt sie häufig unter Kopfschmerzen und konsumierte regelmässig Analgetika.

Zu Therapiebeginn versuchen wir, über Atem- und Selbstentspannungsübungen die Schmerzen zu beeinflussen. Martha zeigt bei diesen Übungen zwei verschiedene Reaktionsmuster. Entweder verstärkt sich der Muskeltonus und es kommt zu schmerzhaften Zuckungen von Körperteilen oder die Patientin entspannt sich etwas und wird dann von intensiven Emotionen überflutet, welche sie nicht regulieren kann.

Die Verstärkung des Muskeltonus bei Einladung zur Entspannung kennt Martha auch aus ihrem Alltag. Sie berichtet, dass sie oft nicht einschlafen könne, weil ihre Muskelspannung schmerzhaft ansteige, sobald sie sich ins Bett lege. Ihre Schmerzen seien am Morgen beim Erwachen am stärksten. Wenn Martha in den Therapiestunden in Kontakt mit schwierigen Gefühle kommt, beginnt sie am ganzen Körper unkontrollierbar zu zittern, verliert die Präsenz, verspürt ein Würgen im Hals sowie Ekelgefühle und beginnt hektisch mit den Armen um sich zu schlagen, um das «grusige Gefühl» abzuschütteln.

Im gewalttätigen, nicht sicheren Milieu ihrer Kindheit musste Martha immer auf der Hut sein, Entspannung war gefährlich. Direkt auf die Körperspannung zielende Interventionen sind für die Patientin aus zwei Gründen bedrohlich: Sie ist dann nicht mehr gerüstet gegen äussere Angriffe und die Entspannung aktiviert rasch durch den hohen Muskeltonus ferngehaltene überfordernde Gefühle. Die Patientin muss also erst ein Gefühl von äusserer und innerer Sicherheit und Geborgenheit entwickeln, bevor sie sich entspannen kann. Es zeigt sich, dass Martha diese Gefühle über Imagination eines Geborgenheitsortes und von inneren Helferfiguren recht gut aufbauen kann. Die imaginative Ressourcenarbeit bewirkt jedes Mal eine deutliche Reduktion von Muskeltonus und Schmerzintensität und führt zu einer spür- und sichtbaren Aufrichtung ihrer sonst eingesunkenen Körperhaltung. Wir beginnen spielerisch zwischen ihrer gewohnten, unterwürfig-dienenden und einer aufrechten Körperhaltung zu wechseln und erforschen, welche emotionalen Botschaften sie braucht, um sich aufzurichten. Die eingesunkene Haltung ist verbunden mit hochgezogenen Schultern, generalisierter Muskelanspannung und Blockade der Ausatmung, entsprechend einer Schreckreaktion, wohingegen Martha in der aufgerichteten Haltung Weite und die Freiheit, sie selbst zu sein, erlebt. Mit der Zeit kann Martha auch die therapeutische Beziehung als sicheren Ort und Hilfsmittel zur Emotionsregulation bei Überflutung durch schwierige Gefühle nutzen. Indem ich ihre Emotionen spiegele, diese mit ihr zusammen aushalte und ihr mit meinem Atem, meinem Containment und häufig auch mit Berührung einen Anker im Strudel der Gefühle anbiete, entwickelt sie zunehmend einen inneren Raum, in dem sie etwas Abstand zu dem schwierigen Gefühl gewinnt, es beobachten und mit der Zeit auch benennen kann. Langsam gelingt es Martha, auch im Alltag etwas mehr schwierige Gefühle zuzulassen.

In der Folge können traumatische Kindheitserinnerungen, welche bei Entspannungsinduktion «wie aus dem Nichts» auftauchen, aufgearbeitet werden. In der über ein Jahr dauernden Arbeit mit verletzten kindlichen Selbstanteilen lernt Martha, sich selbst mit Mitgefühl und Liebe zu begegnen. Im Verlaufe dieser Arbeit werden die Schmerzen weniger generalisiert und haben auch immer mal wieder eine geringere Intensität. Zudem verschwindet ein seit Jahren bestehendes, von der Aussentemperatur unabhängiges inneres Kältegefühl völlig. In einer Sitzung hält Martha eine Babypuppe im Arm, stellvertretend für ihr neugeborenes Babyselbst, welches zwei Abtreibungsversuche überlebt hat. Zentrale Botschaft an das Baby ist: «Es ist nicht deine Schuld, dass deine Eltern dich nicht wollten. Du bist unschuldig.» Nach dieser Sitzung kommt Martha erstmals ganz tief mit einer ihr Selbstbild stark prägenden Scham in Kontakt. Sie kann ihre negativen Glaubenssätze («Ich mache alles falsch, ich bin schuld, ich habe kein Recht, hier zu sein») dieser Scham zuordnen und erlebt das als grosse Erleichterung. Erstmals kann sie auch die Wut auf ihre Eltern zulassen und ausdrücken.

Bei Therapieabschluss sind Schmerz- und Schlafproblematik deutlich weniger geworden. Als wichtigen Schritt erlebt Martha, dass sie sich von ihren Symptomen nicht mehr hindern lasse, das zu tun, was ihr wichtig sei. Sie erlebe sich nicht mehr als Opfer ihrer Geschichte und übernehme selbst Verantwortung für ihr Leben. Früher habe sie gar nicht realisiert, dass sie eine Wahl habe. Sie spüre mehr Lebensfreude und lasse sich mehr auf soziale Kontakt ein. Wenn es ihr mal nicht gut gehe, dann sei das nicht gleich existenziell.

Literatur

Ammicht-Quinn, R. (2002). Corpus delicti: Körper – Religion – Sexualität. Salzburger Theologische Zeitschrift, 6, 255–268.

Balint, M. (1970). Therapeutische Aspekte der Regression. Die Theorie der Grundstörung. Stuttgart: Klett.

Boadella, D. (2008). Wilhelm Reich. Pionier des neuen Denkens. Darmstadt: Schirner Verlag.

Deneke, F. W. (2001). Psychische Struktur und Gehirn (2. Aufl.). Schattauer: Stuttgart.

Freud, S. (1923). Das Ich und das Es. Leipzig: Internationaler psychoanalytischer Verlag.

Heller, B. & Heller, A. (2014). Spiritualität und Spiritual Care. Orientierungen und Impulse. Bern: Verlag Hans Huber.

Kaul, E. & Fischer, M. (2016). Einführung in die Integrative Körperpsychotherapie IBP (Integrative Body Psychotherapy). Bern: Hogrefe.

Kuck, B. (2016). Zur Struktur des Leibes. Psychoanalyse & Körper, 28, 37–59.

Lahmann, C., Nickel, M., Schuster, T., Sauer, F., Ronel, J., Noll-Hussong, M., Nickel, M., Tritt, K., Nowak, D., Röhricht, F. & Loew, T. H. (2009). Functional Relaxation and Hypnotherapeutic Intervention as Complementary Therapy in Asthma: a randomized, controlled clinical trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 78, 233–239.

Lahmann, C., Röhricht, F., Sauer, N., Ronel, J., Noll-Hussong, M., Henrich, G., Nickel, M., Tritt, K. & Loew, T. H. (2010). Functional relaxation as complementary therapy in irritable bowel syndrome: a randomized, controlled clinical trial. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16(1), 47–52.

Loew, T. H., Sohn, R., Martus, P., Tritt, K. & Rechlin, T. (2000). Functional relaxation as a somatopsychotherapeutic intervention: a prospective controlled study. Alternative Therapies in Health and Medicine, 6, 70–75.

Nickel, M., Cangoez, B., Bachler, E., Muehlbacher, M., Lojewski, N., Mueller-Rabe, N., Mitterlehner, F., Egger, C., Leiberich, P., Rother, N., Buschmann, W., Kettler, C., Gil, F., Lahmann, C., Fartacek, R., Rother, W., Loew, T. H. & Nickel, C. (2006). Bioenergetic exercises

in inpatient treatment of Turkish immigrants with chronic somatoform disorders: A randomized, controlled study. Journal of Psychosomatic Research, 61, 507–513.

Platon (2003). Timaios. Stuttgart: Reclam.

Rahm, D., Otte, H., Bosse, S. & Ruhe-Hollenbach, H. (1999). Einführung in die Integrative Therapie. Grundlagen und Praxis (4. Aufl.). Paderborn: Junfermann.

Rüegg, J. C. (2003). Psychosomatik, Psychotherapie und Gehirn. Stuttgart: Schattauer.

Schmitz, H. (2011). Der Leib. Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

Sokei-an, S. (1988). Der 6. Patriarch kommt nach Manhattan. Küsnacht: Theseus.

Storch M., Cantieni, B., Hüther, G., Tschacher, W. (2006). Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen. Bern: Hans Huber.

Uexküll, T. (1996). Psychosomatische Medizin (5. Aufl.). München: Urban & Schwarzenberg.

Ursin, H. (2014). Brain sensitization to external and internal stimuli. Psychoneuroendocrinology, 42, 134–145.

Känel, R. von, Georgi, A., Egli, D. & Ackermann, D. (2016). Die somatische Belastungsstörung: Stress durch Körpersymptome, Primary and Hospital Care. Allgemeine Innere Medizin, 16(10), 192–195.

Wilber, K. (1996). Mut und Gnade. München: Goldmann.

Wolf, B. (2012). Körperpsychotherapie studieren – Eine Bedarfsanalyse an psychosomatischen Kliniken unterstützt die Gründung eines deutschlandweit einmaligen Studienschwerpunktes in Körperpsychotherapie (KPT). https://www.thieme-connect.com/products/ejounals/abstract/10.1055/s-0032-1304602 (10.02.2017).

Völker, K. H. W. (1825). Über die Bedeutung von ψυχη und ειδώλον in der Ilias und Odyssee als Beitrag zu der homerischen Psychologie. Gießen: in Commission bei C. F. Heyer

Soma and Psyche as Mirror of the Human Image

Disease concepts and diagnoses always reflect the state of knowledge and the conception of man as a human being during a respective era. The distinction between psyche and soma dates back to antiquity and served as the prerequisite for the division of medicine into somatic disciplines and psychiatry/psychotherapy. Psychosomatics and body psychotherapy are striving to overcome the psyche-soma dualism. With the help of interventions, integrative body psychotherapy (IBP) explores and interlinks the experiential dimensions of the physical, emotional and cognitive and utilises the functional unity of such processes. In addition to interventions that treat the body directly, changes in the experience of emotions or integration of cognitive processes in psychosomatic disorders may also indirectly influence the body experience.

Keywords: Psyche, Soma, Psychosomatics, Body Psychotherapy, Integrative Body Psychotherapy IBP

Soma e psiche come riflesso dell’idea dell’uomo

I concetti di malattia e diagnosi sono da sempre anche uno specchio dello stato delle conoscenze e dell’idea dell’uomo in ogni epoca. La distinzione tra psiche e soma risale fino ai tempi antichi ed è il presupposto per la divisione della medicina in discipline somatiche e psichiatria/psicoterapia. La psicosomatica e la psicoterapia del corpo si sforzano di superare il dualismo soma-psiche. La psicologia del corpo integrativa (IBP, Integrative Body Psychoterapy) ricerca e collega con i suoi interventi le dimensioni dell’esperienza corporea, delle emozioni e cognizioni e contribuisce all’unità funzionale dei processi somatici, emozionali e cognitivi. Oltre a prevedere interventi mirati direttamente al corpo, può incidere sull’esperienza corporea nelle malattie psicosomatiche anche indirettamente mediante la modifica delle esperienze emozionali.

Parole chiave: psiche, soma, psicosomatica, psicoterapia del corpo, psicologia del corpo integrativa IBP

Die Autorin

Dr. med. Eva Kaul

Innere Medizin FMH

Psychosoziale und psychosomatische Medizin SAPPM

Psychotherapeutin, Lehrbeauftragte und Supervisorin für Integrative Körperpsychotherapie IBP

Kontakt

Dr. med. Eva Kaul

Paulstrasse 8

8400 Winterthur

eva.kaul@hin.ch