«Ich selbst bin meine wichtigste Therapeutin»

Dynamic Containing mit einer Geflüchteten 1

Freihart Regner

Psychotherapie-Wissenschaft 15 (2) 2025 27–34

www.psychotherapie-wissenschaft.info

https://doi.org/10.30820/1664-9583-2025-2-27

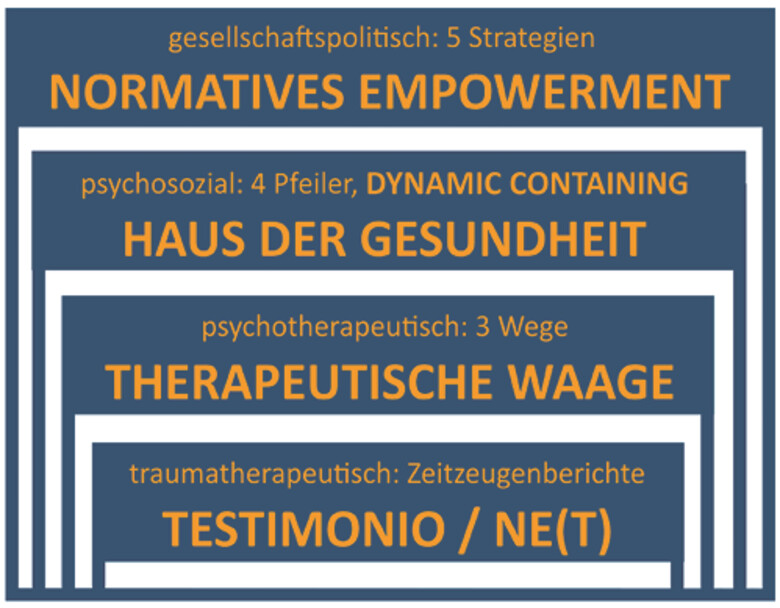

Zusammenfassung: Der Beitrag stellt Dynamic Containing vor, ein ontotherapeutisches Prozessmodell, das aus der integrativen und klinisch-philosophischen Psychotherapie mit geflüchteten Menschen hervorgegangen ist. Es wurde als Antwort auf die zunehmende Fragmentierung und Standardisierung der Psychotherapielandschaft entwickelt und benennt vier wesentliche Komponenten des therapeutischen Geschehens: 1. Self-Containing: die Fähigkeit zur inneren Selbstregulation, 2. Therapeutic Containing: die haltende Funktion der therapeutischen Beziehung, 3. Psychotherapeutische Interventionen spezifischer und unspezifischer Art sowie 4. Therapeutische Selbstorganisation: autonome Heilungsprozesse der Klientin. Veranschaulicht wird das Modell anhand einer ausführlichen Fallstudie einer geflüchteten Frau aus Afrika, die nach traumatischen Erfahrungen im Rahmen eines gestuften Versorgungsmodells psychosoziale und psychotherapeutische Hilfe erhielt. Über Traumaedukation, körperorientierte Empowerment-Übungen, Ego-State-Arbeit, narrative Exposition und andere Methoden entwickelte sie zunehmend Selbstwirksamkeit und schloss mit den Worten: «Ich selbst bin meine wichtigste Therapeutin.» Das Modell ist eingebettet in eine Vier-Rahmen-Konzeption , die individuelle Heilung mit gesellschaftlicher Teilhabe (Normatives Empowerment) verbindet. Dynamic Containing bietet einen transdisziplinären, integrativen Bezugsrahmen, insbesondere für die Arbeit mit Geflüchteten, und leistet einen Beitrag zur aktuellen Debatte um evidenzbasierte Praxis, humanistische Ansätze und erkenntnistheoretische Pluralität in Psychotherapie-Forschung und -politik.

Schlüsselwörter: Dynamic Containing, Flüchtlingspsychotherapie, Therapeutische Beziehung, Selbstorganisation, Empowerment, Narrative Exposition, Humanistische Psychotherapie

Psychotherapie wirkt im Allgemeinen recht gut und in umfassender Weise gesundheitsförderlich (Barkham & Lambert, 2021), auch wenn es – wie bei jeder Heilbehandlung – Risiken gibt und Nebenwirkungen auftreten können (Strauß et al., 2012). Nach wie vor unzureichend geklärt ist jedoch, was genau die Wirkfaktoren sind, die die therapeutischen Effekte hervorrufen (Wampold et al., 2018). Die frühe Psychotherapieforschung sprach hier vom «Vogel-Dodo-Verdikt», benannt nach einer Figur aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland : Da alle Therapieschulen gleichermassen positive Wirkungen zeitigen, haben sie alle gewonnen und müssen einen Preis erhalten (Rosenzweig, 1936). Dabei ist dieser Befund durchaus merkwürdig, widersprechen sich die jeweils postulierten Wirkfaktoren doch zum Teil diametral («Äquivalenzparadoxon»; Luborsky et al., 1975). So meint etwa die klassische Psychoanalyse, dass gestörtes Erleben und Verhalten hauptsächlich herrühre von schwierigen Primärbeziehungen, die in der «Übertragung» reinszeniert und durchgearbeitet werden müssen – verhaltenstherapeutisch bewirkte Veränderungen dürften daher eigentlich gar nicht stattfinden oder könnten nur oberflächlicher Art sein («Symptomverschiebung»). Umgekehrt vertritt die klassische Verhaltenstherapie, gestörtes Verhalten sei gelernt worden und könne entsprechend auch wieder umgelernt werden, weshalb therapeutisch induzierte «regressive Prozesse» nicht erforderlich und unter Umständen sogar schädlich seien. Nun ist zwar richtig, dass die dominierende Ausrichtung der Psychotherapieforschung in den letzten Jahren weitaus differenzierter geworden ist, dass sie anhand des «Goldstandards» von randomisierten Kontrollgruppen (Randomized Controlled Trials, RCTs) die Effektstärken verschiedener Therapieansätze für verschiedene Störungsbilder miteinander vergleicht, nach dem medizinischen Modell der Psychopharmakaforschung auf Evidenzbasierung setzt und die entsprechenden Befunde in Metaanalysen zusammenfasst (David et al., 2018) – jedoch ändert all das nichts am reduktionistischen und fragmentarischen Prinzip des Gegenüberstellens und Vergleichens einer Vielzahl von Therapiemodellen und -varianten (Kriz, 2019). So führt nicht zuletzt die Ungeklärtheit über die therapeutischen Wirkfaktoren dazu, dass die Psychotherapielandschaft mittlerweile völlig unüberschaubar geworden und in eine Vielzahl von teils identitätsgeprägten «Glaubensrichtungen» zerfallen ist (Petzold, 1992): Es lassen sich mindestens acht Paradigmen – tiefenpsychologisch, lerntheoretisch-kognitiv, humanistisch, systemisch, existentialistisch, transpersonal, körperorientiert, integrativ – und innerhalb dieser mehr als 400 Therapievarianten ausmachen (Norcross & Lambert, 2019).

Das 1999 in Kraft getretene deutsche Psychotherapeutengesetz ist zwar mit dem prinzipiell nachvollziehbaren Anspruch angetreten, jenen «Wildwuchs» zu beschneiden und – jedenfalls was gesetzliche Krankenkassenleistungen anbetrifft – auf eine Reihe von wissenschaftlich rigoros auf ihre Wirksamkeit hin überprüfte «Richtlinienverfahren» zu begrenzen (derzeit Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, zuletzt auch systemische Therapie). Allerdings geschah und geschieht dies um den sehr hohen Preis, bei einer allgemeinen strukturellen Unterversorgung nicht nur einzelne, international seit Jahrzehnten bewährte Psychotherapieschulen wie bspw. die Gesprächspsychotherapie oder die Gestalttherapie mit durchaus fragwürdiger wissenschaftlicher Argumentation aus der psychotherapeutischen Regelversorgung auszuschliessen 2 , sondern gleich ganze Paradigmen wie etwa den humanistischen Ansatz, der doch seine unbestreitbaren und unverzichtbaren Verdienste in der Psychotherapieentwicklung vorzuweisen hat (Kriz, 2018). Bedeutet solcher wissenschaftsgläubige regulatorische Rigorismus nun aber, dass etwa die Gestalttherapie keine Rolle mehr in der deutschen Regelversorgung spielen würde? Nein, denn durch die Hintertür einer sog. «Dritten Welle der Verhaltenstherapie», mit der – und ganz entgegen den vorangegangenen «Wellen» – verstärkt auf Beziehung, Gefühle und Achtsamkeit abgehoben wird, werden auf einmal therapeutische Prinzipien anerkannt und abrechenbar, die seit Jahrzehnten vor allem in der Gestalttherapie praktiziert und kultiviert werden (vgl. Egger, 2024). Hierzu gehört auch die der kognitiven Verhaltenstherapie zuordenbare und somit über die Kassen abrechenbare Schematherapie, die letztlich ein Amalgam aus verhaltenstherapeutischen, psychodynamischen und gestalttherapeutischen Konzepten darstellt.

Aus der Sicht und in der Tradition einer Klinischen Philosophie nach Hilarion G. Petzold (1998), dem Begründer der Integrativen Therapie, bei der es um eine umfassende theoretische Reflexion der psychotherapeutischen Praxis geht, ist die beschriebene Lage in hohem Masse unbefriedigend, da die Profession sich damit als inkohärent und inkonsistent, dabei nicht selten einseitig bis ideologisch, szientistisch, profilorientiert und polemisch ausweist und der eigentliche Wesensgehalt der psychotherapeutischen Kommunikation darüber ungeklärt bleibt (Orth et al., 2014). Vor diesem kontroversen Hintergrund soll im Folgenden ein ontotherapeutisches Prozessmodell vorgestellt und anhand einer Falldarstellung illustriert werden. Dabei bedeutet «onto-therapeutisch» (von griech. «ontos»: Sein, Wesen, und «therapeutein»: pflegen, dienen, heilen) gerade nicht, dass der Legion von therapeutischen Modellvarianten damit einfach eine weitere hinzugefügt wird. Ebenso wenig werden in dem Prozessmodell eine Vielzahl von empirischen Einzelstudien aus der Psychotherapieforschung zu einem generischen Modell zusammengeführt (Orlinsky & Howard, 1986) oder eine statistische Metaanalyse zur Identifizierung schulenübergreifender Wirkfaktoren vorgenommen (Grawe, 1994). Vielmehr soll mittels systemisch-phänomenologischer Reflexion der Wesenskern und das Grundgeschehen des psychotherapeutischen Prozesses erfasst und beschrieben werden, von dem die verschiedenen therapeutischen Ansätze jeweils eine spezifische Ausformung und konzeptuelle Überformung darstellen. Wir bezeichnen dieses ontotherapeutische Modell als Dynamic Containing und es besteht – bei bewusst einfacher, anschaulicher und praxisorientierter Gestaltung – aus einem Doppelcontainer mit einer darin enthaltenen Doppelhelix . Es handelt sich mithin um zwei-mal-zwei-gleich-vier aufeinander bezogene Modellbestandteile, die im Folgenden zunächst grafisch dargestellt und dann inhaltlich erläutert werden.

Dynamic Containing

1. Self-Containing. Der Mensch kann im Sinne der klinischen Philosophie als ein bio-psycho-soziales Wesen aufgefasst werden – bestehend aus den fünf Schichten Körper, Seele, Verstand, Geist und Gemeinschaft –, das sich in ständiger Wechselwirkung mit seiner äusseren und inneren Umwelt befindet. Diese extreme Komplexität macht anspruchsvolle Anpassungsprozesse erforderlich, die in der klinischen Psychologie weithin als Selbstregulation bezeichnet werden. Um das Modell jedoch der psychotherapeutischen Praxis zuzuführen, wird hier stattdessen von Self-Containing gesprochen (vgl. Bion, 1962). Gemeint ist damit, dass die – teils belastenden, spannungsreichen, konfliktären – psychischen Bestandteile, Zustände, Vorgänge und (Flieh-)Kräfte vom Ich umfasst und zusammengehalten, eben contained werden müssen, um ein stabiles, kohärentes und gesundes Selbsterleben aufrechtzuerhalten. Aus verschiedensten Ursachen heraus kann die Psyche dabei jedoch überfordert werden, und es kommt zu belastenden Problemen bis hin zu psychischen Symptomen aus dem gesamten Spektrum der Psychopathologie. Bildhaft gesprochen: Das Fass des Self-Containers oder Selbstgefässes läuft vor Problemen, Beschwerden und Symptomen über.

2. Therapeutic Containing. Ein Mensch mit unzureichendem Self-Containing kann schliesslich psychosoziale und psychotherapeutische Hilfe aufsuchen und über seine oder ihre psychischen Probleme und Beschwerden sprechen (oder sie nonverbal zum Ausdruck bringen). Das überlaufende Selbstgefäss wird sodann von einem therapeutischen Container umfasst und zusammengehalten, daher der Ausdruck Doppelcontainer . Der Fachbegriff Containing stammt ursprünglich von dem Psychoanalytiker Wilfred Bion und beschreibt das stellvertretende «Verdauen» und Verarbeiten früher und roher Affekte («Beta-Elemente») durch die Analytikerin, die diese dann in emotional reifer und symbolisierungsfähiger Form («Alpha-Elemente») wieder an den Analysenden zurückgibt (ebd.). Damit konzeptuell verwandt ist das Holding nach Donald Winnicott (1965), womit ein therapeutischer Prozess des psychischen und emotionalen Haltgebens, ähnlich wie in der frühen Kindheit, beschrieben wird. Im Dynamic Containing wird der Begriff jedoch im allerweitesten Sinne des Auffangens, Umfassens und Zusammenhaltens sämtlicher von der Klientin in die Psychotherapie eingebrachten Probleme, Beschwerden und Symptome verstanden . Das ontotherapeutische Verständnis von der therapeutischen Beziehung als Containment unterscheidet sich somit kategorial etwa von dem der klassischen Psychoanalyse (Arbeitsbeziehung/Durcharbeiten der Übertragung), der klassischen Verhaltenstherapie (u. a. Lehrer/Schüler), der Gestalttherapie (Kontaktzyklus), der transpersonalen Therapie (spiritueller Führer/Suchender) oder auch der Integrativen Therapie (Ko-respondenz). Vielmehr werden diese und weitere Konzepte der therapeutischen Beziehung hier als Varianten und Spezialisierungen einer ihnen wesenhaft zugrundeliegenden ontotherapeutischen Beziehung, des Dynamic Containments , betrachtet. 3

3. Psychotherapeutische Interventionen. Innerhalb des Dynamic Containers oder Doppelgefässes kommt nun der erste Strang der Doppelhelix zur Anwendung, das sind gezielte psychologische Interventionen, um bestimmte therapeutische Effekte zu bewirken. Die Therapieschulen gehen hier von jeweils spezifischen Wirkfaktoren aus (Kriz, 2014a): So soll etwa mittels der psychoanalytischen Traumdeutung unbewusstes konfliktreiches Material bewusst gemacht werden, «aus Es soll Ich werden»; mit dem verhaltenstherapeutischen Verstärkerplan soll eine erwünschte Konditionierung erreicht werden; und mit dem Gestaltexperiment soll persönliches Wachstum stimuliert werden. Die derzeit dominierende Psychotherapieforschung untersucht in erster Linie diese spezifischen Wirkfaktoren, indem sie dazu, wie schon beschrieben, RCTs durchführt und deren Ergebnisse in Metaanalysen zusammenfasst. Darüber hinaus werden eine Reihe von unspezifischen oder allgemeinen Wirkfaktoren angenommen, wie soziale Unterstützung, regelmässige Aufmerksamkeit, Anerkennung, Fürsorge, Vermitteln von Hoffnung, Entlastung, Problemklärung, Realitätsprüfung, psychologisches Empowerment, um nur einige zu nennen. Diese sind jedoch aufgrund ihrer Individualität, Subtilität und Komplexität von experimentell-quantitativer Psychotherapieforschung nur schwerlich zu erfassen und werden stattdessen eher von der qualitativen Psychotherapieforschung untersucht, die indes weniger verbreitet und anerkannt ist (Krüger & Frommer, 2020).

4. Therapeutische Selbstorganisation. Weder von den Therapieschulen noch von der vorherrschenden quantitativen als auch der qualitativen Psychotherapieforschung hinreichend berücksichtigt wird der vierte Bestandteil des Dynamic Containing: die selbstorganisatorischen Prozesse, die, durch das therapeutische Containing katalysiert, im Self-Container oder Selbstgefäss ablaufen (Bohart & Tallman, 1999, S. VII). Derlei autonome Prozesse werden vom Ansatz der unspezifischen Wirkfaktoren zwar gestreift, verdienen aber eine durchaus eigene Betrachtung, da sie nicht – wie die dritte Komponente des Dynamic Containing – einer interventiven Logik folgen, sondern vielmehr einer Logik der autopoietischen Selbstorganisation , für die der therapeutische Container lediglich eine anregende Umwelt darstellt (vgl. Kriz, 2014b). Es wird also nicht interventiv von der Therapeutin her auf den Klienten gedacht, sondern rezeptiv-autonom von der Klientin her auf den Therapeuten. Dementsprechend verlaufen jene autotherapeutischen Prozesse nicht nach einem linearen Ursache-Wirkungs-Prinzip, sondern sie gestalten sich autopoietisch, zirkulär, emergent, sprunghaft, oft unerwartet, überraschend, spontan und kreativ, gemäss den intrinsischen Selbstheilungskräften des Klienten (Bohart & Tallman, 1999). Gleichzeitig ist die Selbstheilung aber untrennbar mit den therapeutischen Interventionen verschränkt, weshalb sie im DC-Modell als spiralförmig nach oben verlaufende Doppelhelix dargestellt wird.

Falldarstellung 4

Frau N., eine psychologisch vorgebildete Frau mittleren Alters aus Afrika, wurde von einer kirchlichen Organisation an unsere Einrichtung vermittelt. Sie hatte bereits in ihrem Heimatland über Jahre psychotherapeutische Erfahrungen gesammelt. Auf der Flucht vor politischer Verfolgung ihres Ehemanns brachte sie unter schwierigen Bedingungen ihr erstes Kind in einem Transitland zur Welt und erhielt nach Monaten ein Visum für Deutschland. Zum Erstgespräch erschien sie gemeinsam mit ihrem Mann. Sie berichtete von schweren psychischen Beschwerden – traumatisch, depressiv, ängstlich, erschöpfungsbedingt –, die sich seit der Geburt deutlich verschärft hatten. Auch die Ehe war stark belastet. Die folgende Falldarstellung beschreibt fünf Phasen ihrer psychosozialen und psychotherapeutischen Begleitung im Rahmen des Konzepts Dynamic Containing.

1. Phase (8 Monate): Muttersprachliche psychosoziale Gesundheitsberatung. In unserer Einrichtung wenden wir ein gestuftes Versorgungsmodell (stepped care) an: Nach dem Erstgespräch erfolgt zunächst eine mittelschwellige muttersprachliche Beratung , es sei denn, der Fall ist von Anfang an gravierend. So wurde auch Frau N. an eine Kollegin vermittelt und nahm mehrere Entlastungsgespräche zur emotionalen Stabilisierung in Anspruch. Sie berichtete zunächst von kleinen Verbesserungen, war sich allerdings bewusst, dass es sich nicht um eine Psychotherapie handelte. Nach einem belastenden chirurgischen Eingriff und wiederholter häuslicher Gewalt, die anfangs nicht zur Sprache gekommen war, verschlechterte sich ihr Zustand deutlich. Schliesslich äusserte sie Unzufriedenheit mit der aus ihrer Sicht unzureichenden Massnahme, recherchierte Alternativen im Ausland und stellte unsere Begleitung grundsätzlich infrage.

Im Sinne des ontotherapeutischen Modells des Dynamic Containing war Frau N.s Fähigkeit zum Self-Containing angesichts von Flucht, Gewalt, familiären Konflikten und Erschöpfung überfordert. Sie suchte unsere Einrichtung auf, um externen Halt und professionelles Containment zu finden. Die muttersprachliche Beratung vermochte anfänglich, entlastend zu wirken (Doppelhelix Strang 1), reichte jedoch nicht aus, als weitere Belastungen hinzukamen (Strang 2, Abwärtsspirale). Dies macht deutlich, dass beide Interventionsformen – mittelschwellige psychosoziale Beratung und hochschwellige Psychotherapie – zwar dem gleichen Prinzip des Dynamic Containing folgen, sich jedoch in Reichweite, Intensität und klinischer Tiefe erheblich unterscheiden.

2. Phase (2 Monate): Das Haus der Gesundheit. Nachdem die mittelschwellige Massnahme nicht ausgereicht hatte, wurde Frau N. eine hochschwellige Psychotherapie angeboten – was sie trotz vorheriger Unzufriedenheit bereitwillig annahm. Grundlage der Therapie war unser praxeologisches Modell Haus der Gesundheit , das Beratung und Psychotherapie gemeinsam strukturieren hilft. Es basiert auf vier Pfeilern: 1. Medikation: Frau N. wurde an unsere Allgemeinärztin überwiesen, um mögliche körperliche Ursachen ihrer Erschöpfung abzuklären. 2. Selbstfürsorge: Die Anti-Stress-Übung Empowerment Dancing wurde erneut vermittelt und in ihrer Relevanz hervorgehoben. 3. Tagesstruktur: Hier zeigten sich bei Frau N. keine nennenswerten Defizite. 4. Zukunftsperspektive: Trotz ehelicher Probleme sah sie ihre Zukunft gemeinsam mit ihrem Mann, der sich mittlerweile in einem polizeilichen Verfahren verantworten musste, aber als entwicklungsfähig galt. Beide wollten ihre Abschlüsse anerkennen lassen. Weitere Bausteine der Therapie waren Psycho- und Traumaedukation sowie Reflexion patriarchaler Rollenmuster. Frau N. zeigte sich motiviert, übte regelmässig und berichtete über spürbare Fortschritte – auch im Verhalten ihres Ehemanns.

Der therapeutische Container lässt sich als die Wände und Dach des Hauses der Gesundheit vorstellen, in dessen Räumen sich psychosoziale Interventionen und Selbstorganisation entfalten. Containing bedeutet also nicht einfach bloss Haltgeben, sondern bedarf einer praxisnahen Struktur, die sich aus der konkreten Lebenslage der KlientInnen ergibt – hier: geflüchtet, seelisch belastet, traumatisiert. Dieses Haus steht nicht isoliert, sondern eingebettet in eine symbolische «Gemeinde»: die demokratisch-rechtsstaatliche Gesellschaft. Unsere Arbeit gründet daher auf dem Konzept des Normativen Empowerments (NE) , das psychosoziale Hilfe als menschenrechtlich fundierte Selbstermächtigung versteht. NE unterscheidet fünf gesellschaftspolitische Dimensionen – Macht, Recht, Wahrheit, Freiheit, Öffentlichkeit – und leitet daraus fünf therapeutische Strategien ab: Er-mächtigung, Er-rechtigung, Er-schliessung von Wahrheit, Er-freiung und Er-öffentlichung. Auch Frau N.s Weg lässt sich nach dieser Konzeption als Balance zwischen individueller Selbstermächtigung und gesellschaftlicher Teilhabe deuten.

3. Phase (2,5 Monate): Stabilisierung nach häuslicher Gewalt. Als Frau N. nach der ersten Stabilisierungsphase zurückkehrte, war sie sichtlich gezeichnet: Ihr Mann war erneut gewalttätig geworden – zwar nicht schwer, aber sichtbare Spuren hinterlassend. Da er bereits polizeibekannt war, mussten wir zum Schutz von Frau N. und dem Kind umsichtig reagieren. Sie bat indes, keine offiziellen Schritte einzuleiten, da sie ihren Mann als Opfer patriarchaler Prägung sah, der sich einsichtig und veränderungsbereit zeige. Daraufhin fand ein moderiertes Paargespräch mit dem psychosozial-rechtlichen Berater des Mannes statt. Der Klient zeigte sich offen und bemüht, vor allem im Hinblick auf das gemeinsame Kind. Es wurden psychologische und kulturelle Hintergründe seiner Gewaltbereitschaft thematisiert und konkrete Präventionstechniken vermittelt.

Diese Phase zeigt beispielhaft, wie NE gesellschaftliche Dynamiken aufgreift: Statt die Familie dem Automatismus rechtlicher und institutioneller Prozesse zu überlassen, konnte der psychosoziale Raum als vermittelnde Instanz wirken. So wurde eine vorläufige Stabilisierung erreicht – mit der Möglichkeit tieferer Veränderung durch externe therapeutische Weiterarbeit des Ehemanns.

4. Phase (3 Monate): Self-Empowerment. Nach der Paarberatung gelang es dem Ehemann, seine aggressiven Impulse besser zu kontrollieren und Verantwortung für das Kind zu übernehmen. Frau N. konnte sich emotional etwas distanzieren («Ich bin gerade nicht mehr auf ihn angewiesen») und sich stärker auf sich selbst konzentrieren. Da sie sich oft mit verschiedenen inneren Zuständen identifizierte, wurde sie psychoedukativ in das Modell der Ego-State-Therapie eingeführt. Sie vertiefte das Thema selbstständig und entwickelte Pläne für ihre inneren Anteile. Besondere Bedeutung gewann das Deutschlernen: Mit einer befreundeten Migrantin übte sie regelmässig, machte rasche Fortschritte und konnte Teile der Therapie schliesslich auf Deutsch führen. Auf die Frage, wer ihr bester Deutschlehrer sei, antwortete sie: «Ich selbst.» Diese Erkenntnis übertrug sie auch auf die Therapie: «Ich selbst bin meine wichtigste Therapeutin.» Sie arbeitete konsequent an ihrer Gesundung, gewann an Gewicht, überwand ihre Erschöpfung, praktizierte regelmässig Körperübungen, schloss die B1-Prüfung erfolgreich ab und berichtete von einer subjektiven Verbesserung um 65 %.

Diese vierte Phase verweist auf den vierten Aspekt des Dynamic Containing: die klientenbezogene therapeutische Selbstorganisation. Frau N. übernahm aktiv Verantwortung für ihren inneren Heilungsprozess – ein bemerkenswerter Akt psychologischer Selbstermächtigung. In der Sprache von Ego-State-, Gestalt- oder Psychodynamisch-Imaginativer Traumatherapie lässt sich dies als Aktivierung der «Inneren Therapeutin» deuten. Die Aufgabe des realen Therapeuten besteht darin, als äusseres Modell diesen inneren Anteil zu stärken. Eigene Katamneseerhebungen legen nahe, dass der therapeutische Dialog auch lange nach Therapieende innerlich weiterwirkt – wenngleich sich in der letzten Phase zeigen sollte, dass Self-Containing nicht immer ausreicht.

5. Phase (2 Monate): Narrative Exposition. Trotz spürbarer Fortschritte litt Frau N. weiterhin unter einer zentralen Belastung: Sie konnte ihrem Ehemann nicht verzeihen, dass er sie zur Zeit der Geburt im Stich gelassen hat. Diese Erinnerung quälte sie besonders in einsamen Momenten, löste heftigen Zorn und anhaltende Vorwürfe aus und belastete die Beziehung nachhaltig. Körperlich äusserte sich dies als schmerzhafter Druck in der Stirn. Frau N. stellte selbst einen Zusammenhang zu ihrer Kindheit her, in der sie früh hatte Verantwortung übernehmen müssen. Daraufhin wurde ihr im Rahmen psychoedukativer Aufklärung eine narrative Exposition angeboten, was sie bereitwillig annahm. Beim ersten Durchgang zeigte sich starke emotionale Erregung, mit Trauer, Schmerz und intensiven Körperempfindungen. Eine kurze, vereinfachte Form des Empowerment Dancing half zur Spannungsregulation. Nach der Sitzung fühlte sich Frau N. deutlich entlastet. Beim zweiten Durchgang zwei Wochen später war die Anspannung deutlich geringer und der Bericht konnte überarbeitet werden, worauf sie sich erleichtert und stabiler fühlte.

Diese Intervention verweist auf den dritten Bestandteil des Dynamic Containing: die psycho(trauma)therapeutische Konfrontation im geschützten Rahmen. Der belastende Inhalt wird punktuell zugelassen, aufgefangen und integriert, ohne die Selbststruktur zu überfordern. Die narrative Exposition ist dabei Teil einer Vier-Rahmen-Konzeption : Sie wird therapeutisch «abgewogen» (Waage), auf ein tragendes Fundament gestellt (Haus der Gesundheit) und gesellschaftlich rückgebunden (Normatives Empowerment). Im Testimonio , dem dokumentierten Zeitzeugenbericht, konkretisieren sich die fünf Strategien Normativen Empowerments, in Frau N.s Fall etwa als Stimme gegen patriarchale Gewalt. Ihr Bericht steht symbolisch für zivilgesellschaftliche Ermächtigung, rechtlichen Schutz, Wahrheitsarbeit, Befreiung aus Unterdrückungsmustern und Veröffentlichung von Verfolgungserfahrungen.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Bei der letzten Therapiesitzung, in der immer ein Evaluationsinterview durchgeführt wird, berichtete Frau N. von einer subjektiv erlebten Verbesserung um mindestens 90 % verglichen mit dem Therapiebeginn. Sie fühle sich jetzt ruhig und ausgeglichen, singe hin und wieder und habe neulich sogar spontan auf der Strasse getanzt. Im Vergleich zu früheren Massnahmen habe sie diese Psychotherapie als besonders tiefgehend empfunden, vor allem die narrative Exposition am Ende, und sie überlege nun, diese Methode auch selbst zu erlernen und später vielleicht einmal anzuwenden (Schauer et al., 2017). Auf die erste, allgemeine Auswertungsfrage , was ihr bei der deutlichen Verbesserung am meisten geholfen habe, antwortete sie dankbar, dass man sich stets ausreichend Zeit für Gespräche mit ihr genommen habe, wodurch sie einen Lebensplan in Deutschland entwickeln konnte, den sie zuvor nicht gehabt hatte. Ansonsten habe sie den zweiten Durchgang der narrativen Exposition, bei dem sie ihre belastende Erinnerung aus einer distanzierten Perspektive wie einen Film betrachten konnte, als besonders hilfreich erlebt.

Es folgten Fragen zu Veränderungen auf verschiedenen psychologischen Ebenen. Die Kognition betreffend sagte Frau N., sie habe sich früher bisweilen wertlos und einsam gefühlt, wisse nun aber, dass man über seine Probleme mit anderen sprechen sollte und dass man nicht nur für sein Kind, sondern auch für sich selbst lebt (Neff, 2011). Ihrem Mann gegenüber habe sie vor der Therapie überwiegend negative Emotionen gehabt, während sie nun auch wieder positive Gefühle für ihn empfinde. Insgesamt fühle sie sich stärker und mutiger. Physiologisch habe sie früher unter Schlafstörungen und Alpträumen gelitten, heute könne sie gut durchschlafen (Dumser et al., 2023). Der Druck und Schmerz in ihrer Stirn seit der von schwierigen Umständen begleiteten Geburt des Kindes trete nur noch bei entsprechenden Assoziationen auf und habe sich stark verringert. Im sozialen Bereich habe sich die familiäre Situation deutlich verbessert und auch ihr Mann führe nun motiviert eine Therapie durch. Ihr Gedächtnis betreffend habe sich der traumatische Komplex in Bezug auf die Geburt ihres ersten Kindes weitgehend aufgelöst; ein weiteres belastendes Thema sei erträglich und sie werde sich selbst noch um dessen Aufarbeitung kümmern (vgl. Elbert et al., 2006). Selbstfürsorgliche Körperübungen , insbesondere das Empowerment Dancing, praktiziere sie regelmässig und zeige es mittlerweile auch anderen (vgl. Levine, 2012). Als Zukunftsperspektive wünsche sie sich, für eine Kinderhilfsorganisation in Deutschland zu arbeiten und selbst psychosoziale Unterstützung zu leisten. Ein katamnestisches Nachgespräch über ein halbes Jahr nach Therapieende ergab, dass das Behandlungsergebnis sich gehalten und sogar noch weiter verbessert hatte. Häusliche Gewalt war ab der beschriebenen vierten Therapiephase nicht mehr aufgetreten und das Eheleben gestaltete sich nach Auskunft der Klientin mittlerweile liebevoll und partnerschaftlich. Für den Krisenfall wurden ihr nachsorgliche Beratungsgespräche angeboten.

Die achtmonatige psychosoziale Gesundheitsberatung und anschliessende zehnmonatige Psychotherapie mit Frau N. verliefen nach dem ontotherapeutischen Prozessmodell des Dynamic Containing. Das Self-Containing (Modellbestandteil I) der Klientin war aufgrund ihrer vielfältigen Belastungen und Herausforderungen nicht mehr hinreichend, um ein gefestigtes Selbsterleben und eine zukunftsgerichtete Lebensführung zu gewährleisten. Auch vor dem Hintergrund früherer psychotherapeutischer Erfahrungen suchte sie daher psychosozial-therapeutisches Containing (Modellbestandteil II) auf, um von aussen gestützt, umfasst und zusammengehalten zu werden. Innerhalb des therapeutischen Containers erfolgten zunächst psychosoziale, dann psychotherapeutische Interventionen (Modellbestandteil III) , und zwar sowohl spezifischer als auch unspezifischer Art. All dies zusammen katalysierte und stimulierte die psychosozial-therapeutische Selbstorganisation und Selbstermächtigung von Frau N. (Modellbestandteil IV) , kulminierend in dem Satz: «Ich selbst bin meine wichtigste Therapeutin.»

Die psychotherapeutischen Interventionen basierten auf einer Vielzahl von Paradigmen. Hinzu kommen eine Reihe von in ihrer Wirkung keinesfalls zu unterschätzenden unspezifischen Interventionen (z. B. «Wir können hier regelmässig über Ihre Lebensprobleme sprechen, ich werde Ihnen stets geduldig zuhören, und wenn etwas ganz Besonderes ist, können Sie jederzeit bei mir oder unserer Allgemeinärztin anrufen»). Es ist nicht nur nicht möglich, diese ganzen Paradigmen, Verfahren, Schulen, Methoden und Techniken und vor allem ihr höchst komplexes Ineinandergreifen im Sinne eines kreativen psychologischen Kunsthandwerks (Tschuschke, 2015) zu «evidenzbasieren» (im reduzierten Sinne, Kriz, 2023) und auf «Richtlinienverfahren» festzulegen (Kriz, 2014c), sondern es ist auf lange Sicht sogar abträglich bis schädlich, da die Psychotherapie als Profession damit übermässig fragmentiert, szientistisch zerfasert und gleichzeitig in starre Verfahrensblöcke zementiert wird, derweil die lebensweltliche Praxis ohnehin ihren eigenen (intuitiv-eklektischen) Regeln folgt (Tschuschke et al., 2016). Für eine adäquate allgemeine Psychotherapie der Zukunft ist es vielmehr erforderlich, mittels klinischer Philosophie, Praxeologie und Phänomenologie zunächst den ontotherapeutischen Wesenskern des kurativen Prozesses zu erfassen und sich von diesem aus mit transversaler Vernunft (Welsch, 1995) in die verschiedenen therapeutischen Paradigmen hineinzubewegen, um damit einerseits die vielfältige und reichhaltige, über 120-jährige Tradition psychotherapeutischer Theorie- und Praxisbildung wertzuschätzen und diese zugleich auf ein gemeinsames therapeutisches Grundgeschehen rückbeziehen zu können. Innerhalb dieses klinisch-philosophischen Rahmens wäre vor allem die empirische integrative Psychotherapieforschung weiter voranzubringen (Jacobi & Brodrück, 2021), so etwa auf Grundlage des wegweisenden Kontextuellen Metamodells von Bruce E. Wampold und Zac E. Imel, mit dem Dynamic Containing eine weitgehende Übereinstimmung, wenn auch gewisse Unterschiede aufweist. 5 Quantitativ-experimentelle Forschung gemäss dem «medizinischen Modell» sollte freilich weiterhin betrieben, aber unter dem metawissenschaftlichen Gesichtspunkt der Gegenstandsangemessenheit nicht als einzig dominierender «Goldstandard» gewertet, sondern vielmehr einem integrativen sozialwissenschaftlichen Forschungsprogramm ein- und untergeordnet werden (Petzold & Märtens, 1999). Jener geforderte Wesenskern der Psychotherapie wurde hier als Dynamic Containing beschrieben, im Sinne eines allgemeinen ontotherapeutischen Grundthemas, von dem die einzelnen Therapieschulen als Variationen und spezifische Ausformungen, zum Teil auch als psychoideologische Überformungen betrachtet werden können. Das Schaubild zeigt, wie Dynamic Containing in unserer Einrichtung in eine Vier-Rahmen-Konzeption speziell für die psychosozial-therapeutische Praxis mit geflüchteten Menschen integriert wird.

Literatur

Barkham, M. & Lambert, M. J. (2021). The efficacy and effectiveness of psychological therapies. In M. Barkham, W. Lutz & L. G. Castonguay (Hg.), Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change: 50th anniversary edition (7. Aufl., S. 135–189). Wiley.

Bion, W. R. (1962). Learning from Experience . Heinemann.

Bohart, A. C. & Tallman, K. (1999). How Clients Make Therapy Work: The Process of Active Self-Healing . APA.

David, D., Lynn, S. J. & Montgomery, G. H. (Hg.). (2018). Evi dence-Based Psychotherapy: The State of the Science and Practice . Wiley.

Dumser, B., Werner, G. G. & Koch, T. (2023). Behandlung von Schlafstörungen nach Flucht- oder Migrationserfahrung: STARS – das Manual: Sleep Training adapted for Refugees . Schattauer.

Egger, J. W. (2024). «Verhaltenstherapie» heute – eine Kurzcharakteristik. Psychotherapie Forum, 28 , 37–42.

Elbert, T., Rockstroh, B., Kolassa, I., Schauer, M. & Neuner, F. (2006). The Influence of Organized Violence and Terror on Brain and Mind – a Co-Constructive Perspective. In Lifespan development and the brain: The perspective of biocultural co-constructivism (S. 326–363). Cambridge UP.

Grawe, K. (1994). Psychotherapie im Wandel: Von der Konfession zur Profession . Hogrefe.

Jacobi, F. & Brodrück, D. (2021). Integrative Psychotherapie: Ideengeschichtliche Darstellung der grundlegenden Theorien und Konzepte. In B. Strauß, M. Galliker, M. Linden & J. Schweitzer (Hg.), Ideengeschichte der Psychotherapieverfahren: Theorien, Konzepte, Methoden (S. 86–106). Kohlhammer.

Kriz, J. (2014a). Grundkonzepte der Psychotherapie: Eine Einfüh rung . Hogrefe.

Kriz, J. (2014b). Personzentrierte Systemtheorie. In Eberwein, W. & Thielen, M. (Hg.), Humanistische Psychotherapie: Theorien, Methoden, Wirksamkeit (S. 283–296). Psychosozial-Verlag.

Kriz, J. (2014c). Sinn und Unsinn von Richtlinientherapie – Grundlagen der Humanistischen Psychotherapie. Gestalt-Zeitung, 27 , 54–58.

Kriz, J. (2018). Gutachten zur Humanistischen Psychotherapie tendenziös und voller Mängel: Wie der «Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie» gegen zentrale Standards der Wissenschaft verstößt. Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung, 1 , 44–48.

Kriz, J. (2019). «Evidenzbasierung» als Kriterum der Psychotherapie-Selektion? Über eine gutes Konzept – und seine missbräuchliche Verwendung. Psychotherapie-Wissenschaft, 9 (2), 42–50.

Kriz, J. (2023). Wie evident ist Evidenzbasierung? Psychotherapie, 28 (2), 33–54.

Krüger, J. & Frommer, J. (2020). Qualitative Psychotherapieforschung. In: Mey, G. & Mruck, K. (Hg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie (S. 431–441). Springer.

Levine, P. A. (2012). Sprache ohne Worte: Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in die innere Balance zurückführt . Koesel.

Luborsky, L., Singer, B. & Luborsky, L. (1975). Comparative studies of psychotherapy: is it true that «everybody has won and all must have prizes»? Archives of General Psychiatry, 32 , 995–1008.

Neff, K. D. (2011). Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself . HarperCollins.

Norcross, J. C. & Lambert, M. J. (Hg.). (2019). Psychotherapy re lationships that work: Evidence-based therapist contributions (3. Aufl.). Oxford UP.

Orlinsky, D. & Howard, K. (1986). Process and Outcome in Psychotherapy. In S. L. Garfield & A. E. Bergin (Hg.), Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (3. Aufl., S. 311–384). Wiley.

Orth, I., Petzold, H. G. & Sieper, J. (2014). Mythen, Macht und Psychotherapie: Therapie als Praxis kritischer Kulturarbeit . Aisthesis.

Petzold, H. (1992). Mythen der Psychotherapie . Junfermann.

Petzold, H. (1998). Integrative Therapie: Klinische Philosophie, Bd. 3 . Junfermann.

Petzold, H. G. & Märtens, M. (1999). Wege zu effektiven Psychotherapien: Psychotherapieforschung und Praxis . Leske & Budrich.

Rosenzweig, S. (1936). Some Implicit Common Factors in Diverse Methods of Psychotherapy. American Journal of Orthopsychiatry, 6 (3), 412–415.

Schauer, M., Elbert, T. & Neuner, F. (2017). Narrative Expositionstherapie (NET) für Menschen nach Gewalt und Flucht: Ein Einblick in das Verfahren. Der Psychotherapeut, 62 (4), 306–313.

Strauß, B., Linden, M., Haupt, M.-L. & Kaczmarek, S. (2012). Unerwünschte Wirkungen, Nebenwirkungen und Fehlentwicklungen: Systematik und Häufigkeit in der Psychotherapie. Psychotherapeut, 57 , 385–394.

Tschuschke, V. (2015). Psychotherapiewissenschaft: ein Kommentar. Interview. Psychotherapie-Wissenschaft, 5 (1), 94–100.

Tschuschke, V., von Wyl, A., Koemeda-Lutz, M., Crameri, A., Schlegel, M. & Schulthess, P. (2016). Bedeutung der psychotherapeutischen Schulen heute: Geschichte und Ausblick anhand einer empirischen Untersuchung. Psychotherapeut, 61 , 54–64.

Wampold, B. E., Imel, Z. E. & Flückiger, C. (2018). Die Psychotherapie-Debatte: Was Psychotherapie wirksam macht . Hogrefe.

Welsch, W. (1995). Vernunft: Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft . Suhrkamp.

Winnicott, D. W. (1965). The Maturational Processes and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development . Hogarth.

«I am my own most important therapist»

Dynamic Containing with a refugee

Abstract: This article presents Dynamic Containing , an ontotherapeutic process model that emerged from integrative and clinical-philosophical psychotherapy with refugees. It was developed in response to the increasing fragmentation and standardization within the field of psychotherapy and identifies four essential components of the therapeutic process: 1. Self-Containing – the capacity for internal self-regulation, 2. Therapeutic Containing – the holding function of the therapeutic relationship, 3. Psychotherapeutic Interventions – both specific and non-specific, and 4. Therapeutic Self-Organization – the client’s autonomous healing processes. The model is illustrated by a detailed case study of a refugee woman from Africa who, following traumatic experiences, received psychosocial and psychotherapeutic support as part of a stepped-care approach. Through trauma education, body-oriented empowerment exercises, ego-state work, narrative exposure and other methods, she gradually developed a sense of agency and concluded with the words: «I myself am my most important therapist.» The model is embedded in a four-frame structure that links individual healing to social participation (Normative Empowerment) . Dynamic Containing offers a transdisciplinary, integrative framework – particularly suited for work with refugees – and contributes to current debates on evidence-based practice, humanistic approaches, and epistemological pluralism in psychotherapy research and policy.

Keywords: Dynamic Containing, refugee psychotherapy, rherapeutic relationship, self-organization, empowerment, narrative exposure, humanistic psychotherapy

Biografische Notiz

Dr. phil. Freihart Regner ist Klinischer Psychologe und Heilpraktiker für Psychotherapie. Er hat eine Ausbildung in Gestalttherapie/Musiktherapie, praktiziert indes integrative Verhaltenstherapie. In seiner praktischen und theoretischen Arbeit hat er sich langjährig auf politische Traumatisierung spezialisiert, etwa bei Geflüchteten und SED-Verfolgten. Seit 2015 ist er psychologischer Leiter des Projekts für traumatisierte Flüchtlinge INTER HOMINES > BRANDENBURG.

Kontakt

E-Mail: regner@inter-homines.org

1 Die ausführliche Fassung dieses Textes, der hier insbesondere bei der Falldarstellung stark gekürzt wurde, kann hier heruntergeladen werden: www.inter-homines.org/dynamic-containing.pdf . Darin finden sich auch weitere Literaturangaben mit ausführlichen Zitaten. Das betreffende Projekt wird aus Mitteln des europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und des Landes Brandenburg kofinanziert.

2 S. diverse kritische Stellungnahmen auf: www.dvg-gestalt.de/ wissenschaftliche-anerkennung .

3 Demnach sind drei Begrifflichkeiten zu unterscheiden: Containing als Prozess, Container als Zustand, Containment als Beziehung.

4 Die Falldarstellung ist aus Anonymisierungsgründen an verschiedenen Stellen verfremdet.

5 Das kontextuelle Metamodell von Wampold et al. (2018) geht von drei Wirkmechanismen in der Psychotherapie aus: 1. echte Beziehung, 2. Erwartungen, 3. Behandlungsdurchführung. Die echte Beziehung lässt sich im Dynamic Containing dem zweiten Modellbestandteil, dem Therapeutic Containing zuordnen, wobei im DC aber die asymmetrische systemische Funktion des Umfassens und Zusammenhaltens viel stärker betont wird als die humanistisch verstandene Person des Therapeuten. Die Erwartungen vonseiten der Klientin lassen sich dem ersten DC-Modellbestandteil Self-Containing und dem vierten Modellbestandteil therapeutische Selbstorganisation zuordnen, wobei im DC die proaktiven Selbstheilungskräfte und das Self-Empowerment deutlich stärker gewichtet werden. Der Behandlungsdurchführung entspricht im DC der dritte Modellbestandteil psychotherapeutische Interventionen, die mittels transversaler Vernunft aufeinander abzustimmen sind.