Der Helioskop-Effekt

Ein neues Konzept der Traumaverarbeitung in der Psychotherapie mit Psychedelika

Gregor Hasler1

Psychotherapie-Wissenschaft 15 (2) 2025 15–22

www.psychotherapie-wissenschaft.info

https://doi.org/10.30820/1664-9583-2025-2-15

Zusammenfassung: Der Helioskop-Effekt beschreibt einen durch Psychedelika unterstützten Prozess der traumabezogenen Verarbeitung, bei dem schwierige Erinnerungen unter Wahrung emotionaler Sicherheit zugänglich gemacht werden. Das vorliegende Konzept basiert auf qualitativen und quantitativen Studien mit Substanzen wie Psilocybin, LSD und MDMA. Es identifiziert drei zentrale Wirkfaktoren: erhöhte emotionale Zugänglichkeit, reduzierte Vermeidung und gleichzeitig verbesserter Schutz vor Re-Traumatisierung. Der Effekt wird durch spezifische Rahmenbedingungen begünstigt, insbesondere durch die therapeutische Vorbereitung und Begleitung, klare therapeutische Intentionen und ein sicheres Setting. Der Artikel diskutiert die neurobiologischen Grundlagen des Helioskop-Effekts und seine klinische Relevanz für die Traumatherapie sowie den Beitrag zur Psychotherapieprozessforschung.

Schlüsselwörter: Trauma, Psychotherapie, Exposition, Sicherheit, Nebenwirkungen

In den letzten Jahren hat das wissenschaftliche Interesse an der therapeutischen Anwendung psychedelischer Substanzen deutlich zugenommen. Wirkstoffe wie Psilocybin, LSD, MDMA oder Ketamin werden zunehmend im Zusammenhang mit der Behandlung psychischer Erkrankungen erforscht – insbesondere bei traumabezogenen Störungen, zu denen nicht nur die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), sondern auch viele Formen von Depressionen, Angst- und Zwangserkrankungen zählen (Zaretsky, 2024). Die therapeutische Nutzung dieser Substanzen unterscheidet sich grundlegend von konventionellen Pharmakotherapien: Ihre Wirkung setzt rasch ein – oft innerhalb weniger Stunden – und kann über Wochen oder sogar Monate anhalten, obwohl die Substanz selbst längst nicht mehr im Körper nachweisbar ist. Man geht davon aus, dass eine gesteigerte Neuroplastizität, Modulierung der Angst- und Default-Mode-Netzwerke sowie komplexe Wechselwirkungen mit innerpsychischen Prozessen, autobiografischen Erinnerungen und Bedeutungszuschreibungen für diese anhaltenden Effekte verantwortlich sind (Calder & Hasler, 2022).

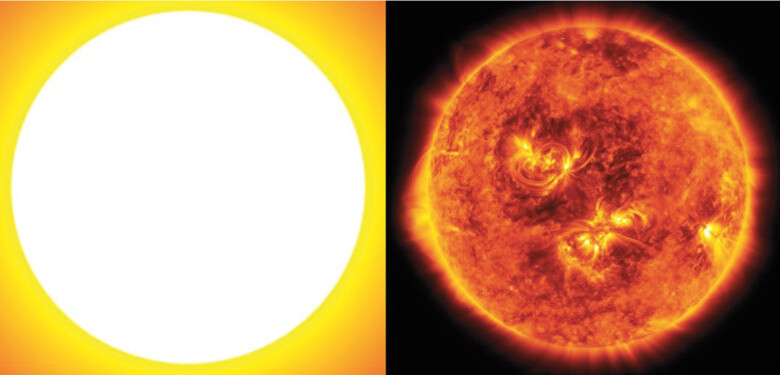

Vor diesem Hintergrund habe ich das Konzept des Helioskop-Effekts entwickelt – ein theoretisches Modell, das beschreibt, wie psychedelisch unterstützte Prozesse die Bearbeitung traumatischer Erinnerungen ermöglichen, ohne dabei eine Retraumatisierung auszulösen. Der Begriff lehnt sich metaphorisch an ein Instrument zur Sonnenbeobachtung an, das grelles Licht filtert und es ermöglicht, Gefährliches kontrolliert sichtbar zu machen. Übertragen auf die Psychotherapie beschreibt der Helioskop-Effekt einen Zustand, in dem schmerzhafte Erinnerungen emotional zugänglich werden, ohne das Ich-Gleichgewicht zu destabilisieren (Hasler, 2022a). Abbildung 1 illustriert die Helioskop-Metapher. Ziel dieses Artikels ist es, das Konzept des Helioskop-Effekts vorzustellen, seine zentralen Wirkfaktoren und psychodynamischen Korrelate zu beleuchten sowie seine Relevanz für die Psychotherapie – insbesondere im Rahmen traumafokussierter Verfahren – herauszuarbeiten.

Abb. 1: Der direkte Blick auf die Sonne wird ohne Schutz durch ihre enorme Licht- und Wärmestrahlung unmöglich gemacht. Ein Helioskop mit Polarisationsfilter hingegen reduziert die Intensität des einfallenden Lichts soweit, dass feinere Strukturen der Sonnenoberfläche sichtbar und systematisch erforschbar werden. Analog erlaubt der psychedelische Helioskop-Effekt, sich direkt mit einer herausfordernden Erfahrung zu konfrontieren, mit allen Einzelheiten, ohne traumatisiert zu werden.

Klinischer Kontext und therapeutische Rahmenbedingungen

Die in dieser Arbeit beschriebenen Erfahrungen mit psychedelisch unterstützter Psychotherapie (PAP) beruhen auf experimentellen Einzelbehandlungen, die gemäss den aktuellen rechtlichen und klinischen Vorgaben in der Schweiz durchgeführt wurden. Für jede Behandlung wurde beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Einzelfallbewilligung eingeholt, inklusive einer begründeten Indikationsstellung, Risikoabschätzung und Dokumentation der Therapieresistenz (Aicher et al., 2024). Patient:innen wurden ausgeschlossen, wenn sie die Therapie nicht nachvollziehen konnten, wenn keine tragfähige therapeutische Beziehung zustande kam, wenn sie überhöhte Erwartungen mitbrachten oder an einer psychotischen Erkrankung litten bzw. entsprechende familiäre Belastungen aufwiesen. Ebenso ausgeschlossen wurden Personen mit schweren bipolaren Störungen, instabilen Persönlichkeitsstörungen sowie schwangere oder stillende Frauen. Diese strengen Sicherheitsvorgaben und der erhebliche therapeutische Aufwand stellen zentrale Limitationen der psychedelischen Therapie dar.

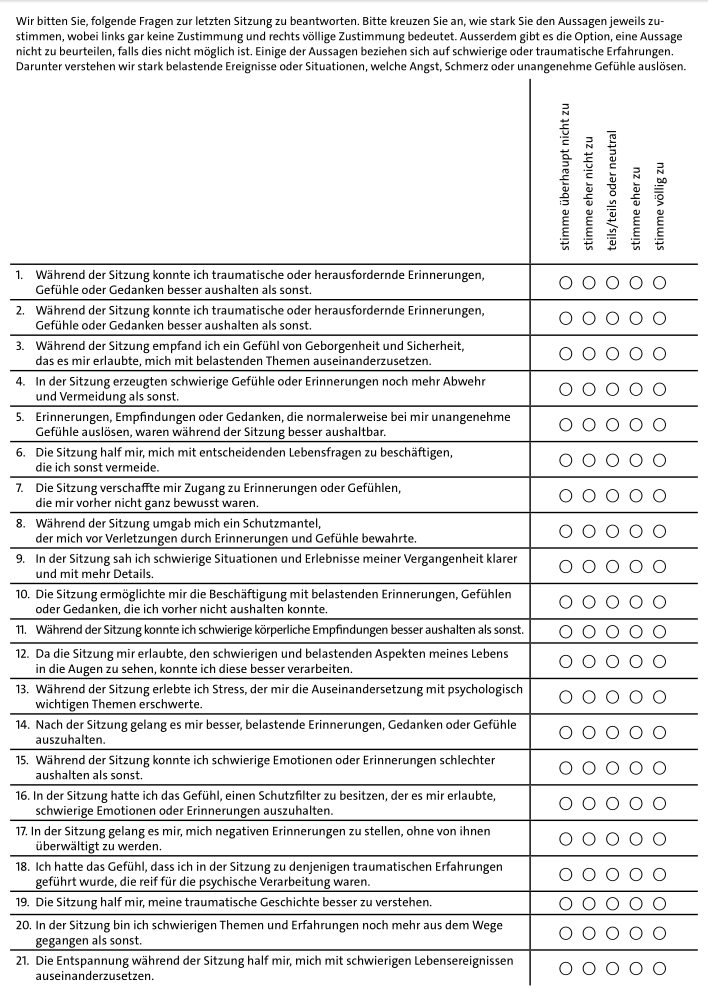

Die behandelten Personen litten mehrheitlich an schwerer, chronischer Depression, häufig im Kontext belastender oder traumatischer Lebensereignisse. Daneben wurden auch Patient:innen mit PTBS, Angst- und Zwangsstörungen behandelt – jeweils mit Bezug zu einer traumatischen Vorgeschichte. Der Traumabegriff wird in diesem Zusammenhang bewusst weit gefasst, entsprechend der Definition der ICD-11, wonach ein traumatischer Stressor als ein «äusserst bedrohliches oder schreckliches Ereignis oder eine Abfolge solcher Ereignisse» verstanden wird (Calder et al., 2025). Da Patient:innen solche Erfahrungen sprachlich sehr unterschiedlich beschreiben, wurden im Fragebogen (Tab. 1) alternative Begriffe wie «herausfordernd», «belastend» und «schwer» in Kombination mit «Erfahrung», «Erinnerung» und «Gefühl» verwendet, um den subjektiven Zugang zu erleichtern. Es sei an dieser Stelle betont, dass die häufigsten Traumafolgestörungen nicht die klassische PTBS sind, sondern depressive und ängstliche Störungen. Der Helioskop-Effekt bezieht sich daher nicht auf ein PTBS-spezifisches Therapiekonzept, sondern auf die traumabezogene Verarbeitung in einem breiteren Spektrum psychischer Erkrankungen.

Verwendet wurden ausschliesslich vom BAG genehmigte Substanzen in folgenden Dosierungen: Psilocybin 15–25 mg, LSD 100–200 mg und MDMA 75–150 mg. Alle Behandlungen fanden ambulant in einem ruhigen, therapeutisch gestalteten Raum statt. Die Struktur der Behandlung umfasste jeweils eine Vorbereitungsphase, die Substanzsitzung sowie begleitende Integrationsgespräche. Die Validierung des Helioskop-Fragebogens erfolgte im Rahmen einer Umfrage unter Personen, die psychedelische Substanzen in sehr unterschiedlichen Kontexten eingenommen hatten. Dies stellt eine wichtige Begrenzung der klinischen Aussagekraft dar: Die Ergebnisse beziehen sich auf experimentelle Interventionen ausserhalb der Regelversorgung. Eine pauschale Übertragung auf die klinische Praxis ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt. Jede Indikationsstellung muss individuell, sorgfältig begründet und ethisch verantwortet erfolgen.

Tab. 1: Helioskop-Fragebogen (© Gregor Hasler, Universität Freiburg, Schweiz; Lake Lucerne Institute, Schweiz)

Konzept

Der Helioskop-Effekt beschreibt eine veränderte Form der emotionalen Verarbeitung, die im Zustand psychedelischer Unterstützung auftreten kann. Im Zentrum steht die Erfahrung, dass unter dem Einfluss entsprechender Substanzen traumatische Inhalte erinnert und emotional durchlebt werden können, ohne dass es zu einer Überwältigung kommt. Diese besondere Qualität entsteht aus einem komplexen Zusammenspiel von aktiviertem autobiografischem Gedächtnis, verändertem Selbsterleben, emotionaler Offenheit, kontextueller Sicherheit sowie therapeutischer Fokussierung und Begleitung – Faktoren, die durch klassische Psychedelika, MDMA oder Ketamin gezielt gefördert werden (Halberstadt et al., 2019).

Das Konzept leitet sich aus Erfahrungen mit Patient:innen ab, die ich im Rahmen psychedelisch unterstützter Psychotherapie behandelt habe. Viele berichteten, dass sie in der veränderten Bewusstseinslage mit stark belastenden Erinnerungen konfrontiert wurden, diese jedoch erstmals aushalten, benennen oder bearbeiten konnten. Typisch ist die Erfahrung, emotional «durch» die Erinnerung hindurchsehen zu können, ohne von ihr überwältigt oder traumatisiert zu werden. Diese Form der Verarbeitung erscheint besonders dort bedeutsam, wo klassische traumatherapeutische Verfahren an ihre Grenzen stossen – etwa bei starker Vermeidung, fragmentierten Erinnerungen oder ausgeprägter emotionaler Dissoziation. Der Helioskop-Effekt kann in solchen Fällen ein therapeutisches Korrektiv darstellen, indem er eine neue Form des Erlebens ermöglicht: nicht dissoziierend, aber auch nicht überfordernd.

Klinische und kulturelle Fundierung

Neurophysiologisch betrachtet ist das Gehirn kein passiver Wahrnehmungsempfänger, sondern ein aktiver Filterapparat. Es blendet konsequent Reize aus, die für kurzfristige Handlungsziele irrelevant erscheinen – eine überlebensdienliche Strategie. Unter dem Einfluss von Psychedelika verändert sich dieser Filter fundamental. Anders als Aldous Huxleys oft zitierte Metapher vom «Öffnen der Türen der Wahrnehmung» suggeriert, wird der Filter nicht entfernt, sondern ersetzt – durch einen anderen, durchlässigeren. Dieser neue Filter lässt auch jene Inhalte durch, die gewöhnlich ausgeblendet werden: emotional aufgeladene, existenziell bedrohliche, spirituell überformte oder traumatisch besetzte Wahrnehmungen. Ein treffendes Bild dafür ist das Helioskop – ein spezielles astronomisches Fernrohr zur direkten Sonnenbeobachtung. Es blockiert den Grossteil des Lichtstroms durch Spiegelung oder Polarisationsfilterung und ermöglicht so den sicheren Blick in eine Quelle, die ansonsten das Auge zerstören würde. Dabei werden nicht nur Blendungen reduziert, sondern Kontraste geschärft und feine Strukturen sichtbar gemacht. Übertragen auf psychedelische Erfahrungen bedeutet das: Diese Substanzen ermöglichen den Blick auf innerseelische «Sonnen» – auf Inhalte von so intensiver Leuchtkraft oder Schmerzhaftigkeit, dass sie im normalen Bewusstseinszustand unerträglich wären.

In der klinischen Praxis zeigt sich dieser Effekt besonders eindrücklich bei der Verarbeitung schwerer traumatischer Erfahrungen. Ein Fall, der mir in besonderer Erinnerung geblieben ist, ist jener einer Frau, die als Tochter marokkanischer Eltern in Frankreich aufwuchs. Schon als Kind spürte sie, dass sie lesbisch war – ein Wissen, das mit dem kulturellen Selbstverständnis ihrer Familie unvereinbar war. Als sie begann, mit Lastwagen statt Puppen zu spielen, beschlossen ihre Eltern, sie noch während der Pubertät gegen ihren Willen zu verheiraten. Was folgte, waren Jahre sexualisierter Gewalt durch ihren Ehemann – begleitet von Schweigen aus Angst, Scham und dem Wissen, dass ein Aufbegehren Isolation und Verfolgung bedeuten würde. Als sie schliesslich aus der Ehe floh, verlor sie ihre Familie, wurde bedroht und tauchte unter – bis sie in der Schweiz Asyl fand (Hasler, 2022b, 2025). Ihre Geschichte kannte ich aus behördlichen Akten und medizinischen Gutachten. Persönlich sprach sie lange nicht darüber. Auf meine vorsichtige Nachfrage sagte sie nur: «Es würde mich verbrennen – wie die Sonne.» Erst durch den gezielten therapeutischen Einsatz von MDMA, begleitet von einem sicheren und mitfühlenden Rahmen, war es ihr möglich, sich dem inneren Licht ihrer Erinnerung zu nähern, ohne davon zerstört zu werden. Der Helioskop-Effekt wurde in diesem Kontext zur Metapher für die gezielte Lichtfilterung in der Psyche: nicht zur Schonung, sondern zur präzisen Konfrontation.

Auch Irvin Yalom greift in seinem Buch Staring at the Sun (2020) auf die Sonnenmetapher zurück – als Sinnbild für die unausweichliche Konfrontation mit der Endlichkeit und den existenziellen Ängsten des Menschen. Und im Rigveda heisst es, dass Soma – die vermutlich psychedelische Substanz – dem Menschen erlaube, «in die Sonne zu schauen» (Jamison & Brereto, 2014). Diese Parallele verweist auf eine tiefe anthropologische Wahrheit: dass psychische Heilung oft dort beginnt, wo wir die Kraft finden, hinzusehen – nicht trotz, sondern wegen des Schmerzes. Psychedelika können, richtig eingesetzt, diesen Blick ermöglichen.

Neurobiologische Grundlagen

Der Helioskop-Effekt lässt sich neurobiologisch als eine koordinierte Veränderung der Aktivität zwischen Amygdala, präfrontalem Cortex (PFC) und Hippocampus verstehen – ein Muster, das in ähnlicher Weise auch unter dem Einfluss klassischer Psychedelika wie Psilocybin oder LSD, aber auch Ketamin und DMT beobachtet wird.

MDMA sowie in einem etwas geringeren Ausmass LSD und Psilocybin senken die Reaktivität der Amygdala bei der emotionalen Verarbeitung, was mit einer verminderten Angstreaktivität, erhöhter Entspannung und einer erhöhten emotionalen Offenheit einhergeht (Krediet et al., 2020). In einer klinischen Studien konnten wir grosse Bedeutung von Entspannung in der Psychotherapie mit Psychedelika nachweisen (Calder et al., 2024). Zudem erhöhen Psychedelika wie Psilocybin, LSD und DMT, aber auch Ketamin, die Neuroplastizität, was die Verarbeitung von traumatischen Erfahrungen zusätzlich fördert (Calder & Hasler, 2022). Gleichzeitig kommt es zu einer veränderten Konnektivität im sog. Default Mode Network (DMN), wobei insbesondere der mediale PFC als Zentrum der Selbstreferenz abgeschwächt, aber funktional reorganisiert wird. Dieser Effekt ist bei den serotonergen Psychedelika Psilocybin, LSD und DMT besonders stark ausgeprägt (Gattuso, 2023). Dies kann subjektiv als Auflösung starrer Ich-Grenzen, als Selbsttranszendenz und Selbstwahrnehmung von aussen aus der Dritt-Personen-Perspektive sowie als Öffnung zu einem erweiterten Bewusstseinsraum erlebt werden. Dies alles kann im Sinne des Helioskop-Konzepts als Schutz vor Re-Traumatisierung dienen und massgebend zur Integration herausfordernder Erfahrungen beitragen. Der Hippocampus spielt dabei eine doppelte Rolle: Einerseits bleibt die Fähigkeit zur episodischen Verarbeitung erhalten, andererseits wird der Zugriff auf autobiografisches Material flexibilisiert, das mit mehr Details und unter MDMA mit mehr Positivität erinnert wird – ein Umstand, der in der psychedelischen Therapie gezielt zur emotionalen Neubewertung genutzt wird (Carhart-Harris et al., 2014).

Auch aus traumatherapeutischer Sicht zeigen sich bemerkenswerte Parallelen: Der Helioskop-Effekt scheint – ähnlich wie gut begleitete psychedelische Erfahrungen – eine temporäre Erweiterung des sog. Window of Tolerance zu ermöglichen. Dieser Begriff beschreibt einen Bereich optimaler autonomer Erregung zwischen extremer sympathischer Übererregung und parasympathischer Untererregung. Innerhalb dieses Fensters können Emotionen als regulierbar erlebt und Erfahrungen psychisch integriert werden. Der Helioskop-Effekt wirkt dabei potenziell protektiv, indem er aufgrund der erwähnten psychedelischen Wirkungen auf Amygdala, Hippocampus und dem DMN Überwältigung vorbeugt und die Tendenz zur Vermeidung reduziert – ein Zustand, der dem traumaverarbeitenden Prozess in idealer Weise entspricht (Corrigan et al., 2011).

Zentrale klinische Wirkfaktoren

Die aktuelle konzeptuelle und empirische Grundlage des Helioskop-Effekts identifiziert zwei zentrale, psychologisch präzise beschreibbare Wirkfaktoren. Beide lassen sich sowohl phänomenologisch, klinisch als auch instrumentell – etwa über den entwickelten Helioskop-Fragebogen – erfassen. Ein dritter Faktor wurde in qualitativen Daten zwar häufig beschrieben, ist aber derzeit noch nicht systematisch validiert und wird daher als Perspektive für künftige Forschung behandelt.

Ermöglichte Exposition – Konfrontation ohne Vermeidung: Ein zentrales Charakteristikum des Helioskop-Effekts ist die Möglichkeit zur direkten, nicht-abwehrenden Konfrontation mit traumabezogenem Material. Dieser Wirkfaktor ist vor dem Hintergrund klassischer therapeutischer Kontexte besonders bemerkenswert: In gesprächstherapeutischen Verfahren werden traumatische Inhalte häufig – teils bewusst, teils implizit – vermieden, da ihre Aktivierung mit massiver affektiver Überforderung einhergehen kann. Auch in traumafokussierten Verfahren, die gezielt mit Exposition arbeiten, ist die Reaktivierung des traumatischen Gedächtnisses oft ein heikler Prozess. Die Konfrontation mit Triggern kann zu Re-Traumatisierungen führen oder komplexe Abwehrmechanismen wie emotionalen Rückzug, Dissoziation oder intellektualisierte Ablenkung aktivieren. Im Unterschied dazu ermöglicht der psychedelische Zustand eine sanftere, intern gesteuerte Form der Exposition. Die traumatischen Inhalte drängen sich nicht auf, sondern entfalten sich häufig im Rahmen einer inneren «Reise», die vom Patienten selbst geführt wird. Diese Form der Auseinandersetzung ist durch eine erhöhte emotionale Durchlässigkeit gekennzeichnet: Belastende Erinnerungen werden spürbar – aber nicht überwältigend. Sie erscheinen eingebettet in ein verändertes Bewusstseinsmilieu, das sowohl affektive Resonanz als auch symbolische Distanz zulässt. Der Zugang zu traumatischem Material wird so nicht als bedrohlich, sondern als tragbar und oft sogar als befreiend erlebt.

Gewährter Schutz – keine Retraumatisierung: Gleichzeitig wird dieser Zustand nicht als gefährlich, sondern als geschützt erlebt. Die Betroffenen berichten von einem inneren oder äusseren Gefühl der Sicherheit und Entspannung, welche die Konfrontation mit Schmerz und Angst ohne Retraumatisierung ermöglicht. Der Schutz kann durch mehrere Komponenten entstehen: die Wirkung der Substanz selbst (z. B. die affektstabilisierende Wirkung von MDMA), das vorbereitete therapeutische Setting, die Begleitung durch den Therapeuten oder die mentale Rahmung der Erfahrung. Entscheidend ist, dass das Ich-Erleben intakt bleibt – es entsteht keine fragmentierende Überforderung, sondern ein Zustand kontrollierter Offenheit. Diese Kombination aus Exposition und Schutz ist das zentrale Kennzeichen des Helioskop-Effekts. Es ist anzunehmen, dass die durch klassische Psychedelika und MDMA induzierte Abnahme der Amygdala-Reaktivität, die Veränderung im DMN, die Modulation des autobiografischen Gedächtnisses sowie die veränderte Bedeutungszuschreibung infolge einer Beeinflussung des orbitofrontalen Kortex (Vollenweider & Preller, 2020) gemeinsam zu diesem schützenden Effekt beitragen.

Erweiterte Selbstwahrnehmung (zukünftige Forschungsperspektive): In vielen Fallberichten wird zusätzlich von einer veränderten Selbstwahrnehmung berichtet – etwa in Form von Selbstmitgefühl, transpersonalen Einsichten oder tiefgreifender Verbundenheit mit anderen. Auch wenn diese Erfahrungen therapeutisch wertvoll sein können, sind sie bislang nicht systematisch operationalisiert und stellen daher eine zukünftige Forschungsrichtung dar. Ihre Rolle im Rahmen der Integration oder nachhaltigen Veränderung nach der Erfahrung bleibt Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Korrelate und Bedingungen

Um das Konzept des Helioskop-Effekts empirisch zu untersuchen, habe ich einen Fragebogen zur Selbsteinschätzung des Erlebens während psychedelischer Sitzungen entwickelt. Meine Mitarbeitenden an der Universität Fribourg Vincent Diehl und Abigail Calder haben diesen in einer Umfragestudie mit über 400 Teilnehmenden eingesetzt, die über eigene Erfahrungen mit psychedelischen Substanzen berichteten. Die anschliessende faktoranalytische Auswertung ergab eine klare empirische Unterstützung für die beiden hypothetisch angenommenen Wirkfaktoren (Diehl et al., 2025): Exposition ohne Vermeidung und emotionale Sicherheit ohne Retraumatisierung. Darüber hinaus identifizierte die Analyse einen dritten Faktor, der als Vermeidung/Stressreaktivität interpretiert wurde. Dieser deutet darauf hin, dass der Helioskop-Effekt nicht in allen Fällen auftritt, sondern vielmehr von entscheidenden Kontextfaktoren abhängt – insbesondere von Set, Setting und Substanz.

Set – psychische Ausgangslage: Unter dem Begriff Set werden psychische Faktoren zusammengefasst, die die Wirkungserfahrung stark beeinflussen: Persönlichkeitsmerkmale, aktuelle psychische Stabilität, Vorerfahrungen sowie die Intention, mit der eine psychedelische Sitzung begonnen wird. Eine offene, explorative Grundhaltung und ein klares inneres Ziel (z. B. Verarbeitung traumatischer Erlebnisse) scheinen den Helioskop-Effekt zu begünstigen. Personen mit starker Angst, Misstrauen oder unzureichender Vorbereitung erleben dagegen häufiger Stress oder Abwehrreaktionen, was den therapeutischen Prozess beeinträchtigen kann.

Setting – soziale und strukturelle Rahmung: Das therapeutische Setting – insbesondere die einfühlsame Begleitung durch eine erfahrene Fachperson – erweist sich als zentraler Wirkfaktor im Kontext psychedelisch unterstützter Therapie. Dieser Befund konnte auch in unserer Studie empirisch gestützt werden. In zahlreichen Erfahrungsberichten zeigt sich, dass die wahrgenommene Präsenz, emotionale Verfügbarkeit und Fürsorglichkeit der begleitenden Person massgeblich dafür sind, ob sich bei Patient oder Patientin ein tiefes Gefühl von Sicherheit und Schutz entfalten kann. Neben dieser personalen Dimension spielen auch strukturelle Aspekte eine wesentliche Rolle: Die Gestaltung des Raums, der gezielte Einsatz von Musik, das Gefühl körperlicher Sicherheit sowie eine sorgfältig geplante Nachbetreuung wirken unterstützend und stabilisierend. Das Zusammenspiel dieser Faktoren schafft ein Milieu, das die Integration auch intensiver Erfahrungen begünstigt und dysregulierende Prozesse abfedern kann.

Substanz – pharmakologische Modulation: Schliesslich beeinflusst auch die verwendete Substanz den Verlauf des Erlebens. Während z. B. Psilocybin zu tiefen Einsichten, aber auch zu Desorientierung und Ängstlichkeit führen kann, zeigt MDMA eine deutlich affektpuffernde Wirkung: Emotionale Öffnung wird mit starker Selbstwirksamkeit und positiver Affektlage kombiniert. In der Befragung zeigte sich, dass insbesondere bei MDMA der Schutzfaktor besonders ausgeprägt war – ein Hinweis darauf, dass MDMA-basierte Sitzungen besonders geeignet sein könnten, den Helioskop-Effekt gezielt therapeutisch zu nutzen.

Bedeutung für die Psychotherapie

Der Helioskop-Effekt bietet neue Perspektiven für die psychotherapeutische Behandlung von traumatisierten Patient:innen, insbesondere dort, wo herkömmliche Methoden nicht angenommen oder nicht wirksam sind. Ein erheblicher Teil traumatisierter Menschen lehnt klassische traumafokussierte Verfahren wie Prolonged Exposure, EMDR oder kognitive Therapien ab. Selbst unter denjenigen, die eine Behandlung beginnen, brechen bis zu 50 % die Therapie vorzeitig ab (Rutt et al., 2018). Häufige Gründe sind Angst vor Überforderung, das Gefühl, emotional nicht stabil genug zu sein, oder frühere negative Therapieerfahrungen. Demgegenüber zeigen Studien und klinische Beobachtungen, dass psychedelisch unterstützte Therapien auf deutlich höhere Akzeptanz stossen – auch bei schwer belasteten Patient:innen. Ein zentraler Grund dafür scheint gerade der Helioskop-Effekt zu sein: Er ermöglicht eine individuell abgestimmte Konfrontation mit traumatischem Material, die nicht forciert, sondern aus dem inneren Erleben heraus erfolgt – und dabei durch eine erlebte Schutzwirkung abgefedert wird.

Diese Dualität aus Exposition und Schutz ist ein Alleinstellungsmerkmal der psychedelischen Therapie. Die therapeutische Konfrontation wird nicht nur intensiv, sondern auch sinnhaft und tragbar erlebt. Patient:innen berichten häufig, dass sie sich zum ersten Mal bereit fühlten, sich dem Schmerz zu stellen, weil sie wussten: «Ich muss da nicht allein durch – und es wird mich nicht zerstören.» Die Bedeutung für die psychotherapeutische Praxis ist weitreichend: Die Hürde für einen Therapieeinstieg sinkt, insbesondere bei Personen mit hoher Vermeidung. Das therapeutische Bündnis wird gestärkt, weil sich Patient:innen nicht gedrängt oder überfordert fühlen. Die Erfahrung wird als eigenständig und befähigend erlebt, ein zentraler Faktor für nachhaltige Veränderung. Psychedelisch unterstützte Therapie kann so – gerade durch den Helioskop-Effekt – Zugang zu Patient:innen ermöglichen, die sonst schwer oder gar nicht erreichbar wären.

Beitrag zur Psychotherapieprozessforschung

Der Helioskop-Effekt bietet nicht nur neue Impulse für die Praxis, sondern stellt auch einen konzeptionellen Gewinn für die Psychotherapieprozessforschung dar. Er macht sichtbar, wie tiefgreifende Veränderung entstehen kann, wenn sich emotionale Öffnung und Schutzfunktion nicht ausschliessen, sondern ergänzen. Die Kombination aus kontrollierter Exposition und subjektiv erlebter Sicherheit stellt einen dynamischen Raum bereit, in dem emotionale Integration überhaupt erst möglich wird. In der klassischen Psychotherapieforschung werden therapeutische Effekte oft entlang von Kategoriensystemen (z. B. Manualtreue, Interventionstypen, Dosiswirkung) beschrieben. Der Helioskop-Effekt hingegen verweist auf eine prozessuale Logik, die sich aus der inneren Dynamik des Erlebens ergibt – und gerade deshalb individuell unterschiedlich ausfällt. Er eröffnet damit eine mikrophänomenologische Perspektive auf Wirkfaktoren, die sowohl state- als auch trait-abhängig sein können.

Individuelle Erlebnisverläufe statt standardisierter Abläufe: Ein zentrales Merkmal psychedelischer Therapie ist die Individualisierung des Prozesses: Kein Trip gleicht dem anderen, keine Einsicht folgt einem festgelegten Schema. Der Helioskop-Effekt bildet ein theoretisches Modell, das dieser Heterogenität gerecht wird, ohne dabei in Beliebigkeit zu verfallen. Die beiden Kernfaktoren – Exposition und Schutz – lassen sich differenziert erfassen, operationalisieren und klinisch einordnen.

Neues Wirkmodell für emotionale Verarbeitung: Darüber hinaus schlägt der Helioskop-Effekt eine Brücke zwischen unterschiedlichen therapeutischen Schulen: Er integriert Aspekte der kognitiven Verhaltenstherapie (Exposition), der tiefenpsychologischen Symbolisierung (Erinnerung im Schutzraum) und der achtsamkeitsbasierten Akzeptanz. Damit bietet er ein transdiagnostisches Modell emotionaler Veränderung, das sowohl in der Forschung als auch in der Ausbildung als metatheoretisches Gerüst dienen kann.

Empirische Anschlussfähigkeit: Mit der Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung des Helioskop-Effekts wurde ein wichtiger Schritt zur empirischen Prüfung des Modells getan. Erste Ergebnisse sprechen für die Konsistenz und Relevanz der Faktorenstruktur, mit guter Differenzierung von Exposition, Schutz und stressbezogener Vermeidung. Weitere Studien könnten das Modell auf verschiedene Störungsbilder, Substanzen und Settings ausweiten und damit zur Differenzierung therapeutischer Prozesse beitragen – sowohl innerhalb als auch ausserhalb psychedelischer Kontexte. Das Instrument ist zwar anhand der Therapie mit Psychedelika entwickelt worden, hat aber selbst keinen direkten Bezug zu Psychedelika und kann ebenso für andere Therapieformen verwendet werden, die das Ziel haben, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten, einschliesslich die klassischen Expositionstherapien, die interpersonale Psychotherapie, humanistische und achtsamkeitsbasierte Therapieverfahren. Aus diesen Überlegungen scheint mir das Konzept des Helioskop-Effekts und der dazugehörige Fragebogen geeignet, verschiedene Therapieverfahren in Bezug auf Traumaverarbeitung zu vergleichen.

Fazit

Der Helioskop-Effekt beschreibt ein spezifisches emotionales Erleben in psychedelisch unterstützten Therapien, das durch die Kombination von Konfrontation und Schutz therapeutisch wirksam wird. Die wachsende Zahl von Menschen, die klassische traumafokussierte Verfahren ablehnen, macht deutlich: Es braucht neue Wege, um schwer zugängliches Material erreichbar zu machen – ohne Überforderung, aber auch ohne Ausweichen. Psychedelische Therapien scheinen hier nicht trotz, sondern wegen ihrer Intensität eine tragfähige Option zu sein. Der Helioskop-Effekt liefert dafür eine erste systematische Beschreibung eines veränderungswirksamen Erlebensmodus – klinisch relevant, subjektiv nachvollziehbar und empirisch anschlussfähig.

Literatur

Aicher, H. D., Schmid, Y. & Gasser, P. (2024). Psychedelika-assistierte Psychotherapie. Die Psychotherapie, 69(2), 98–106.

Calder, A. E., Diehl, V. J. & Hasler, G. (2025). Traumatic Psychedelic Experiences. Curr Top Behav Neurosci, Apr. 29. https://doi.org./10.1007/7854_2025_579

Calder, A. E. & Hasler, G. (2022). Towards an understanding of psychedelic-induced neuroplasticity. Neuropsychopharmacology, Sept. 19. https://doi.org.10.1038/s41386-022-01389-z

Calder, A. E., Rausch, B., Liechti, M. E., Holze, F. & Hasler, G. (2024). Naturalistic psychedelic therapy: The role of relaxation and subjective drug effects in antidepressant response. J Psychopharmacol., 38(10), 873–886.

Carhart-Harris, R. L., Wall, M. B., Erritzoe, D. et al. (2014). The effect of acutely administered MDMA on subjective and BOLD-fMRI responses to favourite and worst autobiographical memories. Int J Neuropsychopharmacol., 17(4), 527–540.

Corrigan, F. M., Fisher, J. J. & Nutt, D. J. (2011). Autonomic dysregulation and the Window of Tolerance model of the effects of complex emotional trauma. J Psychopharmacol., 25(1), 17–25.

Diehl, V., Calder, A. & Hasler, G. (2025, i. V.). The Helioscope Effect: A New Framework for Evaluating Trauma-Related Memory Processing in Psychedelic Experiences.

Gattuso, J. J., Perkins, D., Ruffell, S. et al. (2023). Default Mode Network Modulation by Psychedelics: A Systematic Review. Int J Neuropsychopharmacol., 26(3), 155–188.

Halberstadt, A. L., Vollenweider, F. X. & Nichols, D. E. (2019). Behavioral Neurobiology of Psychedelic Drugs. Springer.

Hasler G. (2022a). Toward the «helioscope» hypothesis of psychedelic therapy. European Neuropsychopharmacology, 57, 118–119.

Hasler, G. (2022b). Higher Self. Psychedelika in der Psychotherapie. Klett-Cotta.

Hasler, G. (2025). Higher Self. Psychedelics in Psychotherapy. Sentient.

Jamison, S. W. & Brereto, J. P. (2014). The Rigveda. The earliest religious poetry of India (Translation). Oxford UP.

Krediet, E., Bostoen, T., Breeksema, J., van Schagen, A., Passie, T. & Vermetten, E. (2020). Reviewing the Potential of Psychedelics for the Treatment of PTSD. Int J Neuropsychopharmacol., 23(6), 385–400.

Rutt, B. T., Oehlert, M. E., Krieshok, T. S. & Lichtenberg, J. W. (2018). Effectiveness of Cognitive Processing Therapy and Prolonged Exposure in the Department of Veterans Affairs. Psychol Rep., 121(2), 282–302.

Vollenweider, F. X. & Preller, K. H. (2020). Psychedelic drugs: neurobiology and potential for treatment of psychiatric disorders. Nat Rev Neurosci., 21(11), 611–624.

Yalom, I. (2020). Staring At The Sun. Being at peace with your own mortality. Piatkus.

Zaretsky, T. G., Jagodnik, K. M., Barsic, R. et al. (2024). The Psychedelic Future of Post-Traumatic Stress Disorder Treatment. Curr Neuropharmacol., 22(4), 636–735.

The helioscope effect

A new concept of trauma processing in psychotherapy with psychedelics

Abstract: The helioscope effect refers to trauma-related memory processing, facilitated by psychedelic substances, in which difficult memories become accessible without compromising emotional safety. The concept is grounded in both qualitative and quantitative research involving substances such as psilocybin, LSD, and MDMA. It identifies three core therapeutic mechanisms: enhanced emotional accessibility, reduced avoidance, and simultaneously increased protection against retraumatization. This effect is supported by specific contextual factors – most notably, therapeutic preparation and integration, clearly defined therapeutic intentions, and a safe, contained setting. The article explores the neurobiological underpinnings of the helioscope effect, its relevance for trauma therapy and its contribution to psychotherapy process research.

Keywords: trauma, psychotherapy, exposure, safety, side effects

Biografische Notiz

Dr. med. Gregor Hasler ist verbunden mit dem Molecular Psychiatry Lab, Faculty of Science and Medicine, University of Freiburg, Villars-sur-Glâne, dem Freiburg Mental Health Network, Villars-sur-Glâne, und dem Lake Lucerne Institute, Vitznau.

Kontakt

Prof. Dr. med. Gregor Hasler

Molecular Psychiatry Lab, University of Freiburg,

FNPG Chemin du Cardinal-Journet 3 1752 Villars-sur-Glâne

E-Mail: gregor.hasler@unifr.ch

1 Meinen Kollegen Peter Oehen (Biberist) und Ulrich Schnyder (Zürich) danke ich herzlich für ihre wertvollen Anregungen und Hinweise zur Verbesserung dieses Artikels.