Individuelle Entwicklung von Forschenden als Faktor für Wissenschaftlichkeit

Christa Futscher

Psychotherapie-Wissenschaft 14 (2) 2024 73–80

www.psychotherapie-wissenschaft.info

https://doi.org/10.30820/1664-9583-2024-2-73

Zusammenfassung: In diesem Artikel wird die Bedeutung der individuellen Entwicklung von Forschenden in der Psychotherapiewissenschaft untersucht. Im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen, bei denen Objektivität durch Ausschluss der Subjektivität der Forschenden erreicht werden soll, wird dabei der Trend zur qualitativen Forschung betont, bei der subjektive Aspekte einbezogen werden. In verschiedenen Disziplinen wird der Fokus zunehmend auf das Subjekt und die Subjektivität der Forschenden gerichtet, allerdings mehrheitlich aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Mit dem Artikel wird eine ‹Mikroskop-Metapher› eingeführt, mit der die Begrenzung und die Offenheit von Forschungsprojekten verdeutlicht werden soll. Dabei spielen theoretische Kombinationen von Ebenen und ‹Vergrösserungsstufen› eine wesentliche Rolle. Laufende Forschung bleibt durch die Interaktion zwischen Forschenden und Untersuchungsgegenstand offen für neue Erkenntnisse, während die abgeschlossene Forschung mit Begrenzungen einhergeht. Diese Metapher wird mit dem Radikalen Skeptizismus verknüpft, um komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen und gleichzeitig Offenheit für Unbekanntes zu bewahren. Die Untersuchung umfasst die strukturellen und vermittelnden Aspekte der Vorstellungskraft und die Dynamik von Verbindung und Trennung, welche die wissenschaftliche Tätigkeit prägen. Im Artikel wird deutlich, dass eine thematische Vertiefung andere Ergebnisse liefert als der Einsatz von Lebenserfahrung. Insgesamt werden die Notwendigkeit der persönlichen Entwicklung durch wissenschaftliche Tätigkeit und die zentrale Bedeutung einer Differenzierung der zwischenmenschlichen Begegnung hervorgehoben. Die Psychotherapiewissenschaft als eigene Disziplin hat diskutierbare Faktoren, die sich zur Abgrenzung in der Wissenschaftslandschaft eignen.

Schlüsselwörter: Entwicklung, Psychotherapiewissenschaft, subjektiver Faktor, Radikaler Skeptizismus, Verbindung und Trennung, Forschungsprozess

Die Vielfalt wissenschaftlicher Herangehensweisen im Bereich Psychotherapie und Forschung ist bemerkenswert und steht in Verbindung mit anderen Disziplinen. Dabei zeigt sich ein Trend in Richtung qualitativer Forschung unter Einbezug von subjektiven Aspekten (Barkham et al., 2021, S. 52). Im Gegensatz zu psychologischen Ansätzen, in denen Objektivität durch das Fernhalten der Subjektivität von Forschenden betont wird (Reichertz, 2015, S. 21), wird in den Sozialwissenschaften der Fokus zunehmend auf das Subjekt gerichtet (Reichertz, 2015). Dabei wird die Bedeutung der Forscher*innensubjektivität subjektbezogen diskutiert, wobei Aspekte wie Themenfindung, Theoriebildung, Les- und Schreibarten sowie Datenerhebung und -auswertung zur Sprache kommen. Es gibt immer noch Tabuisierungstendenzen des Subjektiven bei Forschenden, obwohl die Lebensgeschichte nicht völlig ausgeblendet werden kann. Einerseits wird die Vielfalt von Subjektivität bei der Datenerhebung und -auswertung berücksichtigt (ebd.), andererseits wird mit Perspektivenvielfalt gearbeitet (Flick, 2020). Der Ausrichtung an Philosophen, die in der Vergangenheit das Subjekt oder die Subjektivierung an gesellschaftlich orientierten Themen wie Macht (vgl. Foucault), Anrufung (vgl. Althusser) oder Geschlechterzuweisung (vgl. Butler) thematisierten, steht die Psychotherapie gegenüber, im Rahmen derer das Psychische in den Mittelpunkt gestellt und damit der lebensgeschichtliche innere Einfluss auf das Subjektive betont wird.

Der subjektive Faktor ist mit menschlichem Erleben verbunden (Burda, 2018, S. 23) und verweist gleichzeitig auf die «Einbettung des ‹subjektiven Faktors› in lebensweltliche Zusammenhänge», die sowohl im psychotherapeutischen als auch in wissenschaftlichen Prozessen relevant sind (Burda, 2019, S. 11). Diese gemeinsame Betrachtung intrapsychischer und gesellschaftlicher Aspekte ist weiterführend, um die Psychotherapiewissenschaft in seinen Eigenheiten zu erfassen. Die Frage ist, wie psychotherapiewissenschaftliche Vorgehensweisen systematisiert und in ihrer Vielfalt eingeordnet werden können, insbesondere unter Berücksichtigung des subjektiven Faktors. Mit dem Artikel wird eine Forschung zu diesem Thema aufgegriffen, bei der eine Mikroskop-Metapher mit dem Radikalen Skeptizismus (Burda, 2010) als erkenntnistheoretischer Grundlage verbunden wird, um verschiedene epistemische Ebenen zu illustrieren und die Relevanz des subjektiven Faktors in unterschiedlichen Forschungskontexten zu verdeutlichen.

Persönliche Entwicklung während des Forschungsprozesses

Um ein tieferes Verständnis für psychotherapiewissenschaftliche Prozesse und ihre epistemischen Grundlagen zu entwickeln, gilt es, die methodische Vielfalt der Psychotherapiewissenschaft zu systematisieren und dabei den Einfluss des subjektiven Faktors zu berücksichtigen. Zentral ist dabei die individuelle Wirklichkeitsauffassung jeder beteiligten Person in der epistemischen Gemeinschaft, wobei den Aspekten ‹Veränderung› und ‹Entwicklung› wie auch in der Psychotherapie besondere Aufmerksamkeit zukommt (Burda, 2019, S. 12).

Die Veränderung forschender Personen durch den Forschungsprozess ist für wissenschaftliches Arbeiten relevant. Dies kann theoretisch hergeleitet werden (Futscher, 2024, S. 108): Das gezielte Fokussieren des subjektiven Faktors im Rahmen seiner Entwicklung ermöglicht einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Forschungsprojekten (ebd., S. 106). Es hat sich gezeigt, dass die beiden Komponenten ‹zwischenmenschliche Begegnungen› und ‹persönliche Entwicklung der forschenden Person während des Forschungsprozesses› für eine systematische Einordnung anhand der forschenden Person von Bedeutung sind (ebd., S. 185ff.). Auf dem Weg dahin kommt es zu abstrakten Darstellungen, wie im Forschungskontext neues Wissen entsteht und weiterführen kann. Auf einer äusserst abstrakten Ebene wird deutlich, wie die themenzentrierte Veränderung mit dem subjektiven Faktor und der Entwicklung im Kontext seiner Umgebung zusammenhängt.

Die Mikroskop-Metapher

Die Mikroskop-Metapher dient dazu, eine Forschungsidee zu illustrieren. Es geht darum, mehrere Forschungen verschieden genau zu untersuchen, indem sie nacheinander metaphorisch unter das Mikroskop gelegt und unter bestimmten Vorgaben mit verschiedenen ‹Vergrösserungsstufen› betrachtet werden (Futscher, 2024).

Bei einer Mikroskopie stellen die untersuchende Person und das Präparat die relevanten Komponenten dar. Wenn das Präparat aus anderen Forschungen besteht, kann beim Mikroskopiervorgang zwischen den Forschenden im Rahmen des Untersuchungsgegenstandes und der forschenden Person am Mikroskop unterschieden werden. Erstere ist Teil eines vergangenen Forschungsprozesses, während die Zweite aktiv forscht. Im ‹Präparat› zeigt sich somit die Begrenztheit der abgeschlossenen Forschung, als die Erkenntnisse schon formuliert sind. Im Gegensatz dazu ist die mikroskopierende Person offen für Neues und Teil eines laufenden Forschungsprozesses. Durch das Bild des Mikroskops können Begrenztheit und Offenheit von Forschungsprojekten leicht auseinandergehalten werden (ebd., S. 28f.).

Die Offenheit gegenüber neuer Erkenntnis kann über die Wechselwirkung zwischen dem*der Forscher*in und dem Untersuchungsgegenstand theoretisch hergeleitet werden (Burda, 2021b, S. 84). Dabei kann jede beschriebene Forschung unter das Mikroskop gelegt werden, auch die Mikroskop-Forschung selbst, die dann ihre Offenheit verliert und sie an die neue untersuchende Person ‹abgibt›. Diese Art der Verschachtelung ist zu beachten, wenn jemand über Forschung am Mikroskop spricht, und kann verschiedentlich genutzt werden, was an dieser Stelle aber nicht weiter ausgeführt wird. Als Beispiel für diese Art der Untersuchung durch eine ‹mikroskopierende› Person stehen Ergebnisse zur Verfügung, die aus einem Vergleich von elf Forschungen stammen (Futscher, 2024, S. 195).

Beim ‹Mikroskopieren› von Forschungen werden im Laufe der Untersuchung ausgewählte Methodikbeschreibungen Schritt für Schritt von wissenschaftlichen Inhalten getrennt, damit abstrakte Strukturen sichtbar werden können. Besondere Sorgfalt gilt dabei der Zuschreibung der 1.-Person-Perspektive (1. PP) und der 3.-Person-Perspektive (3. PP), weil der hypothetische Mikroskopiervorgang als Untersuchungsmethode für Forschungen ausschliesslich durch die mikroskopierende Person in der 1. PP epistemisch offen ist, aber aus der 3. PP beschrieben wird (ebd., S. 32ff.).

Ebenen. Bei der Mikroskopie von Forschungen werden wie beim naturwissenschaftlichen Experiment verschiedene Ebenen und Vergrösserungsstufen betrachtet. Bei der Untersuchung sind zwei Forschungsebenen massgeblich, die auf Perspektivität beruhen (ebd., S. 104): die Ebene des Präparats und die Ebene der Untersucher*innen. Die sorgfältige Abgrenzung der kontextbedingten Zuordnung der 1. PP und der 3. PP ist nützlich, weil in dieser Anordnung ein*e einzige*r Forscher*in verschiedene Perspektiven verkörpern kann: Auf der Präparatebene kann nur die 1. PP nachempfunden werden, weil die forschende Person, die im Präparat beschrieben wird, nicht auf die mikroskopierende Person blicken kann. Die mikroskopierende Person hingegen blickt aus der 3. PP auf das Präparat und kann ihre eigenen Reaktionen aus der 1. PP auf das Präparat reflektieren.

Vergrösserungsstufen. Es werden drei theoretische Vergrösserungsstufen angenommen, die am subjektiven Faktor orientiert sind. Dieser wird auf den drei Vergrösserungsstufen zunächst aus Sicht der*des mikroskopierenden Forscher*in auf allen drei Ebenen untersucht (ebd., S. 88). Bei der Vergrösserungsstufe 1 ist der Abstraktionsgrad am geringsten und damit auch der Einfluss der untersuchenden Person. Die inhaltlichen Differenzen zwischen den Autor*innen der Beschreibung und der Auffassung der Leser*innen sind vernachlässigbar klein, weil nur im Rahmen der zu untersuchenden Forschung von konkreten Handlungen gesprochen wird (ebd., S. 90). Auf Vergrösserungsstufe 2 werden Hintergrundtheorien betrachtet. Daher können bereits Auffassungsunterschiede ausserhalb der ursprünglichen Forschungsbeschreibung festgestellt werden (ebd., S. 91). Auf der Vergrösserungsstufe 3 ist der Abstraktionsgrad besonders hoch, sodass das Urteilsvermögen der forschenden Person in der Rolle als Mikroskopierende*r relevant wird. Diese*r kann durch die starke ‹Vergrösserung› eine Struktur erkennen, die zwar auf individuellen Beurteilungen beim Mikroskopieren beruht, aber Argumente für allgemeine und individuelle Aspekte in Bezug auf den subjektiven Faktor der Forscher*innen als Untersuchungsgegenstand liefert (ebd., S. 93).

Im Rahmen der Untersuchung ist die Einschätzung der Wechselwirkung der forschenden Person mit ihrer Umwelt relevant. Die Fokussierung des subjektiven Faktors im Präparat wird hier so weit auf die Spitze getrieben, dass der Inhalt der ursprünglichen Forschung keine Relevanz mehr hat und subjektbezogene Strukturen deutlich erkennbar werden. So führt das individuelle Urteilsvermögen der mikroskopierenden Person zu einem Ergebnis.

Im Hinblick auf die drei Vergrösserungsstufen kann das Präparat nach drei Gesichtspunkten eingeteilt werden, die unterschiedliche Wahrnehmungsziele widerspiegeln (ebd., S. 105): die Forschungshandlung (Vergrösserungsstufe 1), die Beschreibung der Hintergrundtheorien (Vergrösserungsstufe 2) und die Wahrnehmung abstrakter Strukturen auf Grundlage der beiden anderen Stufen (Vergrösserungsstufe 3). Die Vergrösserungsstufen und die Forschungsebenen stellen die Basis für die weiteren theoretischen Überlegungen dar.

Der Radikale Skeptizismus

Beim Ansatz des Radikalen Skeptizismus (Burda, 2011, 2012) erfolgt eine theoretische Verbindung von gedanklichen Strukturen zu Inhalten. Aufgrund der daraus resultierenden Flexibilität können komplexe Zusammenhänge vereinfacht und ohne störende Einschränkungen dargestellt werden. Teile der Strukturen können sowohl einzeln durchdacht werden als auch ineinandergreifen. Das trägt dazu bei, dass trotz der Vereinfachung die erforderliche Offenheit für Komplexität und damit die Offenheit für Unbekanntes sowie in weiterer Folge die für das Verhältnis von Wissen und Wirklichkeit relevante Fragilität erhalten bleiben (Burda, 2021a, S. 40ff.). Diese Verbindung von Einfachheit und Komplexität unterstützt die Suche nach Teilstrukturen, weil das Bewusstsein für das Unverständliche geschärft wird.

Durch die Verschränkung der Mikroskop-Metapher mit dem Radikalen Skeptizismus stehen strukturgebende Ebenen zur Verfügung, die sich gegenseitig ergänzen. Die Funktionalisierung der theoretischen Gedanken verdeutlicht den Stellenwert des Einflusses des Individuellen und des Anderen auf den subjektiven Faktor (Burda, 2018; Futscher, 2024). Damit tritt die radikalskeptizistische Bedeutung einer flexiblen Mitte ins Zentrum der Überlegungen (Burda, 2011, S. 117). Da dieser Denkansatz ein präzises Wortsystem enthält, werden dessen für diesen Artikel relevante Elemente im Folgenden dargestellt und die theoriespezifischen Begriffe dabei kursiv gesetzt.

Medium. Im Zentrum stehen Vorstellungskraft und Vermittlung. Die Vorstellungskraft ist Grundlage für einen Fantasiebegriff, dessen Weite sich im Wort Phantasma niederschlägt. Damit wird eine hohe Elastizität vermittelt, die sich in Begriffen wie Medium, Medien, mediales Feld und Mediatop verdichtet und damit das Zusammenspiel komplexer dynamischer Zusammenhänge widerspiegelt. Alles Sein ist vermittelt und vermittelnd, also medial und mit einer phantasmatischen Grundlage durchsetzt (Burda, 2012, S. 141). Beim Medium steht das Ineinandergreifen ontologischer und ontischer Überlegungen im Vordergrund (Burda, 2019, S. 161). Neben der Darstellung der Entstehungsdynamik von Inhalten (Forschungsgegenstände, Ideen usw.) werden Differenzen strukturell diskutiert und die dazugehörigen Einflüsse und Wechselwirkungen in Bezug zu einer grundlegenden Dynamik gesetzt, die alles verbinden kann. Damit wird es möglich, Forschungen, die immer inhaltsgeleitet sind, auf strukturelle Zusammenhänge zu reduzieren.

Verbindung und Trennung. Als grundsätzlich werden die Tendenz zur Verbindung (V) und die Tendenz zur Trennung (T) betrachtet. Diese können auf den wissenschaftlichen Umgang mit dem Verhältnis von Wirklichkeit und Welt umgelegt werden (Burda, 2022, S. 11f.). Daraus ergibt sich, dass eine Grundhaltung in Bezug zur eigenen Wahrheitsauffassung abgelesen werden kann, die die persönliche wissenschaftliche Tätigkeit bestimmt. Dabei können zwei Polen, dem V-Pol (Realismus) und dem T-Pol (Konstruktivismus), zwei Realitätsauffassungen zugeordnet werden: Treffen zwei Menschen mit verschiedenen Überzeugungen aufeinander, können die beiden Pole bspw. über deren Streitkultur erkennbar werden (Burda, 2021a, S. 19). Die Vorstellungen im Rahmen der eigenen Realisierung unterliegen hierbei einer ständigen Veränderungsdynamik im Rahmen eines bestimmten Verbindungs-Trennungs-Verhältnisses (VTV) (Burda, 2019, S. 111). Das Bemühen, einen Gegenstand von beiden Polen her zu verstehen, eröffnet neue Perspektiven und verweist auf die Bildung von neuem Wissen (Burda, 2022, S. 9). Auf dieser Grundlage wird die Lebensgeschichte mit der Forschung verbunden und im Rahmen der dargestellten Untersuchungen auf die persönliche Entwicklung durch eine wissenschaftliche Tätigkeit verwiesen. Die vermittelnde Funktion von Einflüssen im Wechselspiel der eben dargelegten Elemente werden in folgendem Zitat deutlich: «Jedes Phänomen (Medium) kommt demnach dadurch zustande, dass es von anderen Medien mediatisiert wird und dabei seinerseits das mediale Feld (Mediatop) mediatisiert. Mit dieser Auffassung ist ein allgemeines, neutrales ontologisches Beschreibungsformat für sämtliche Prozessbeschreibungen gegeben» (Burda, 2018, S. 17).

Ontomediologie. Aufgrund der medial vermittelnden Aspekte der Vorstellungskraft stellt der Radikale Skeptizismus eine mediale Ontologie (Ontomediologie) dar, und die phantasmatischen Vorstellungen dienen als grundlegende Basis für alle Inhalte (Burda, 2019, S. 147, 164). Das Phantasma hat dabei zwei wesentliche Funktionen: Zum einen dient es als Ausgangspunkt für mehr oder weniger konkrete inhaltliche Bestandteile, zum anderen stehen die Vorstellungseinheiten auf struktureller Ebene in dauernder medialer Wechselbeziehung. Dies bedeutet, dass die individuelle psychische Voraussetzung als Psychoid (hier: die Lebensgeschichte) zu Inhalten in Form von Medien (hier: Lebens- oder Forschungsthemen) führt (ebd., S. 64), die zusätzlich unter dem Einfluss des Anderen (hier: Forschungs- oder Lebenskontext) stehen (Burda, 2011, S. 46). Diese Theorie bedient also gleichzeitig intrasubjektive Facetten und gesellschaftliche Aspekte.

Ontologische Spirale. Die Verbindung von radikalskeptizistischen Ontologie-Ebenen stellt den Kern für die Herleitung des Veränderungsprozesses auf einer strukturellen Stufe dar. Im Rahmen der beiden Wissenschaftskulturen ‹Realismus› (V-Pol) und ‹Konstruktivismus› (T-Pol) zeigt die radikalskeptizistische Differenzierung von drei Ontologie-Ebenen (A–C) den relevanten Zusammenhang. Eine beschreibende nicht hinterfragte Sichtweise drückt sich in der als Ebene A bezeichneten Stufe aus. Ebene B verweist hingegen auf den jeweils anderen Pol als fremde Möglichkeit, also auf ein hinterfragendes Entweder-oder. Ein noch stärkeres Hinterfragen der eigenen Haltung zeichnet Ebene C aus, auf der sich die Bereitschaft widerspiegelt, beide Pole im Sinne eines Sowohl-als-auch in ihrer Gleichmächtigkeit anzuerkennen (Burda, 2019, S. 148ff.). Das bedeutet, dass eine fachliche Auseinandersetzung über verschiedene Denkweisen weiterführend ist und zu einer neuen eindeutigen Haltung auf Ebene A und damit zu neuer Einsicht führt. Auf diesem Weg kann ein Kreislauf dargestellt werden, der sich nie mit dem vorherigen ‹Durchgang› deckt und so als Spirale ein Weiterkommen aufzeigt (Burda, 2023, S. 71).

Entwicklung und Vertiefung. Dieses Weiterkommen stellt den Kern für Veränderung im Kontext wissenschaftlichen Arbeitens dar. Wird der Offenheit der Entwicklungsspirale ein spezifischer Themenkreis zugeschrieben, kann das Weiterkommen als persönlicher Entwicklungsprozess aufgefasst werden, bei dem eine themenspezifische Vertiefung im Vordergrund steht (Futscher, 2024, S. 147f.). Im Gegensatz dazu werden Veränderungen, die zeitlich vor der Forschung anzusetzen sind, über den lebensgeschichtlichen Kontext dem Psychoid zugeordnet. Diese Unterscheidung stellt einen Teilaspekt von Strukturen dar, die auf einem hohen Abstraktionsniveau für den Vergleich relevant sind (ebd., S. 152).

Vertikale. Für die Entstehungsgeschichte von Inhalten und deren Beeinflussung ist eine gedachte Struktur in vertikaler Richtung bedeutsam. Aus dem Psychoid als allgemein psychische Basis ‹wirkt› die Vorstellungskraft ‹verwirklichend› mit dem Phantasma als Ontologisator (Burda, 2019, S. 150ff.). Die phantasmatisch verwirklichten Medien können funktional betrachtet Denkinhalte mit unklarem Konkretheitsgrad zu greifbaren Inhalten werden lassen. So können vorübergehend und scheinbar von der produktiven medialen Schicht losgelöst eindeutige Aussagen in Form von Mediaten entstehen. Durch diese Hervorhebung konkreter Inhalte aus der durch Veränderung geprägten Dynamik können sich Inhalte bilden, die als Ergebnisse anderen Menschen zur Verfügung stehen (Burda, 2022, S. 11).

Horizontale. Die vertikalen Entstehungsdynamiken thematisch zusammenhängender Inhalte können auf der horizontal gedachten Ebene auf ihre Kon- und Divergenzen hin untersucht werden. Da die Dynamik aus dem medialen Sein weder mit dem Denken in Substanzen noch mit dem Denken in Energie oder Kräften übereinstimmt, ist ein Denken in Differenzen erforderlich. Hierbei kommt dem Begriff der Selbst-Differenz eine zentrale Bedeutung zu (Burda, 2023, S. 9). So werden in der Selbst-Differenz sowohl eindeutige Zuordnungen vorgenommen als auch Differenzen beachtet (Burda, 2021a, S. 42). Damit ist es möglich, Inhalte gleichzeitig in ihrer Ganzheit und ihrer Differenziertheit zu behandeln. Die Inhalte der Forschungen sind hier nicht von Bedeutung, massgeblich sind sie nur in Bezug auf Struktur und den subjektiven Faktor.

Unverfügbar und neu. Die wechselwirkungsreiche, nie stoppende, verbindende und trennende Dynamik führt auch zur Auseinandersetzung mit dem Unverfügbaren (Burda, 2023, S. 10ff.). Beim Verständnis von epistemisch Neuem ist die Beschäftigung mit dem Apophatischen in Bezug zur Selbst-Differenz zentral (ebd., S. 69f.).

«Im Medialen ereignet sich das Unverfügbare als etwas, was weder gänzlich eingeschlossen (repräsentiert, profanisiert) noch gänzlich ausgeschlossen werden kann. Es kann weder von einer reinen Identität noch von einer reinen Differenz erfasst werden. Man könnte es vielleicht mit dem gleichzeitig verbindenden wie trennenden Bindestrich zwischen den beiden Bezeichnungen Selbst und Differenz vergleichen» (ebd., S. 15).

Daraus resultiert die Weiterentwicklung im Rahmen wissenschaftlichen Arbeitens, die sich auf Basis der Verbindungs- und Trennungsdynamik über die beiden Pole ausdrückt und Wissenschaftskulturen prägt. An der einzelnen Person zeigt sich die Veränderung als themenzentrierte Vertiefung.

Verbindung des Radikalen Skeptizismus mit der Mikroskop-Metapher

Die Verbindung des Radikalen Skeptizismus mit der Mikroskop-Metapher führt zur Bildung von Ebenen, die für dieses Projekt spezifisch sind. Die Durchleuchtung der Vielschichtigkeit führt zur Auseinandersetzung mit Wissen, Wirklichkeit und Erkenntnis in diesem speziellen Rahmen.

Verschränkung von Ebenen. Aufgrund der Verschränkung aller Ebenen und Vergrösserungsstufen, die hier nicht im Detail ausgeführt wird, haben sich aus individuellen Überlegungen Grafiken ergeben. Diese stellen Abbildungen der Strukturen dar, die die Vielschichtigkeit verschiedener Aspekte des subjektiven Faktors auf der abstrakten Vergrösserungsstufe 3 widerspiegeln (Futscher, 2024, S. 106). Die daraus resultierende Klarheit in den hergestellten Grafiken war unerwartet hoch und hat Reihungen erleichtert (ebd., S. 177). Auf dieser Basis können Einordnungsmöglichkeiten von psychotherapiewissenschaftlichen Herangehensweisen in der Variationsbreite wissenschaftlicher Vorgehen zur Diskussion gestellt werden.

Fachwissen. Wenn Psychotherapiewissenschaft eine eigene Disziplin darstellt, wird wie bei anderen wissenschaftlichen Disziplinen auch ein besonderes Wissen voraussetzt. Vor dem Hintergrund der Mikroskop-Metapher verweist ein Zitat des Immunologen und Philosophen Ludwik Fleck aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf den Unterschied zwischen Fach- und Alltagswissen beim Mikroskopieren. Er hat sich damit beschäftigt, wie sich laienhafte Aussagen beim Blick durch das Mikroskop von fachlichen Feststellungen unterscheiden. In diesem Zusammenhang führt er ein Beispiel an, wie entweder Krankheitserreger identifiziert oder stattdessen nur kleine Striche erkannt werden: «Man kann […] nicht allgemein über gutes und schlechtes Beobachten sprechen, sondern nur über mit einem bestimmten Wissenszweig übereinstimmendes und nicht mit ihm übereinstimmendes Beobachten» (Fleck, 2011, S. 212). Zudem führt er an, dass «[m]an […] also erst lernen [muss], zu schauen, um das wahrnehmen zu können, was die Grundlage der gegebenen Disziplin bildet» (ebd.).

Wissen und Wirklichkeit. Dieser Aspekt kann auf zwei Arten auf die aktuellen Überlegungen umgelegt werden. Zum einen stellt sich die Frage, was ein psychotherapiewissenschaftlicher Blick ist. Zum anderen lässt sich deutlich erkennen, dass Wissenschaftler*innen mit ihrer Lebenserfahrung eine relevante Bedeutung haben. Burda (2021b, S. 12) führt das mögliche Gefangensein in einer privaten Wirklichkeitsvorstellung aus und verweist auf die Gefahren von blinden Flecken:

«Ontische Interpretationen erachten die Eigenschaften und Dynamiken einer epistemischen Situation als vollständig und abstrakt beschreibbar. Die leider grösstenteils übliche Vermischung dieser beiden Arten von Interpretation führt zu einer Missachtung einer grundsätzlichen Erkenntnisgrenze. Sie bewirkt, dass epistemische Ensembles einem phantasmatischen Apriori in Bezug auf die Interpretation des Verhältnisses von Wissen und Wirklichkeit unterliegen oder, in anderen Worten, ihrem epistemischen Unbewussten.»

Das bewusste Verhältnis von Wissen und Wirklichkeit zeigt sich durch Setzungen an den beiden Polen (V-Pol und T-Pol) und macht sich über das Ausagieren von Machtverhältnissen bemerkbar. Wenn die Machtkämpfe hingegen in ein Zusammenwirken der verschiedenen Einstellungen verwandelt werden, können neue Erkenntnishorizonte erreicht werden, wie dies bei Burda im Buch mit dem Titel Epistemische Achtsamkeit (2021b) mitschwingt. Die Erlangung von neuer Erkenntnis kann daher auf einer individuellen und auf einer kollektiven Ebene mit denselben Mitteln beleuchtet werden, wobei das Unfassbare nicht ausgeblendet werden darf.

Der Umgang mit dem Unverfügbaren. Um an epistemisch neue Erkenntnis zu gelangen, darf der Kontakt mit dem Unbekannten nicht gescheut werden. Burda und Vogel stimmen in ihren Vorschlägen überein, die Unmöglichkeit eines vollständigen Erfassens anzuerkennen, auch ohne vom Unverfügbaren wegzuschauen. Vogel (2023, S. 51f.) führt den Begriff der Opazität in diese Überlegungen ein und bezeichnet damit unfassbare Aspekte, während Burda von Alterität (2021b, S. 84) und vom Apophatischen Subjekt (2023) spricht. Dabei ist das Benennen von Unschärfen bedeutsamer als die Missachtung von Störfaktoren (Vogel, 2023, S. 51). Der Umgang mit schwer auszuhaltenden Uneindeutigkeiten setzt ein «Bemühen um Ambiguitätstoleranz» voraus und verlangt eine offene Haltung (ebd., S. 93). Dieser Spannung liegt die Dynamik von Verbindung und Trennung zugrunde und führt beim Aushalten in einem Sowohl-als-auch zu grundlegend neuen Einsichten und Erkenntnissen (Burda, 2021b, S. 96).

Anhand der Mikroskop-Metapher wird ersichtlich, wie Strukturen durch den gezielten Wechsel zwischen der Eindeutigkeit von Mediaten und dem veränderlichen medialen Milieu verdeutlicht werden. In diesem Sinn erleichtert die Anwendung der Metapher die Unterscheidung von Greifbarem und Ungreifbarem (Futscher, 2024, S. 106). Es wird gezeigt, wie für den subjektiven Faktor im Untersuchungsgegenstand eine vermeintliche Klarheit vorausgesetzt und dem*der Untersucher*in die notwendige Offenheit für Vertiefung zugeordnet werden kann (ebd., S. 177).

«Die horizontal-ontische Ebene mit ihrem Fokus auf den Differenzen ist hier nicht […] aus der vertikal-ontologischen Ebene her zu denken, da die epistemischen Überlegungen eben auf dem Unverfügbaren als gedachtem Gegenstand basieren. Sobald das Unverfügbare zum Gegenstand wird, ist es begrenzt und wird doch wieder auch vertikal konkretisiert (Burda 2023, S. 17)» (Futscher, 2024, S. 28).

Durch den Anschluss des Verfügbaren an das Unverfügbare kann eine für neue Erkenntnisse wertvolle Grenze anvisiert werden (Burda, 2023, S. 14).

Direkte und indirekte Begegnung

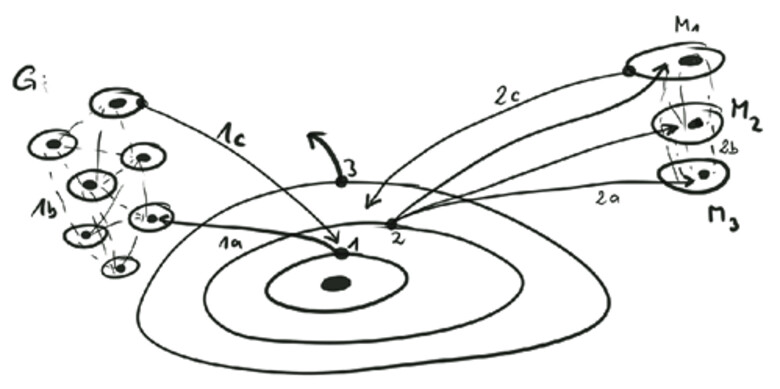

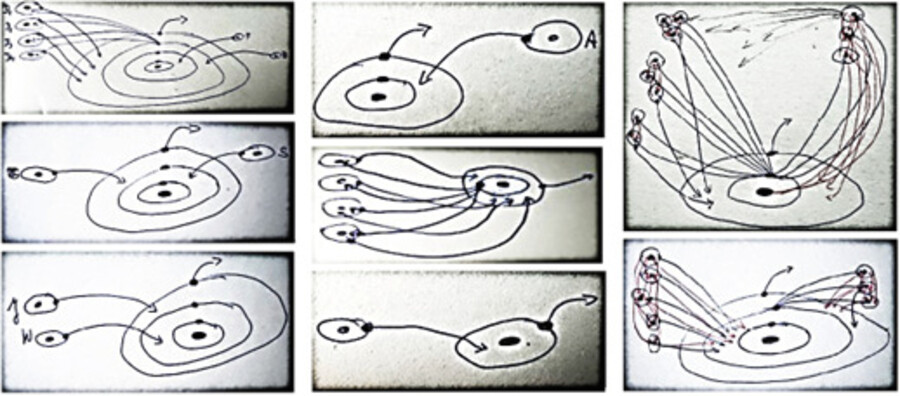

Die Abbildung der abstrakten Überlegungen wird in Grafiken dargestellt, anhand derer sich die Relevanz der Differenzierung von Begegnungen herausgestellt hat: die direkte Begegnung und die indirekte Begegnung. Der Unterschied liegt in der Themengeleitetheit.

Bei der indirekten Begegnung werden themenspezifische Bemühungen in den Vordergrund gestellt, wie dies bspw. beim Lesen fremder Forschungstexte der Fall sein kann. Die kommunizierbaren strukturell konkreten Einheiten (Mediate) sind als Folge einer Ontologisierungsdynamik (VTV) zu denken, die einer themengeleiteten Bündelung unterliegen. «Das implizite ‹Vor-Wissen› ist eingebettet in ein Sinngefüge (in Lebenswelten, historisch kulturelle Kontexte, Weltanschauungen, wissenschaftliche, methodische, technische Zugänge etc.). Das Sinngefüge impliziert immer ein je bestimmtes Verständnis von ‹Wirklichkeit›, in dem die epistemische Selbst-Differenz eingebettet ist» (Burda, 2021b, S. 34). Die direkte Begegnung zeichnet sich dadurch aus, dass aufgrund der jeweiligen Lebenserfahrung ein inhaltlicher Konsens mit anderen Menschen herbeigeführt wird, wie das bspw. bei Mitgliedern hermeneutischer Gruppen der Fall ist (Futscher, 2024, S. 135). Die realisierten konkreten Mediate basieren dann auf dem unspezifischen Psychoid der jeweiligen Person und stellen kein themenspezifisch neues Wissen dar, weil themengeleitet eine Umgruppierung statt einer Teilhabe am Unbekannten erfolgt (Burda, 2023, S. 14). Bei der indirekten Begegnung hingegen werden themenspezifische Bemühungen in den Vordergrund gestellt, wie dies bspw. beim Lesen fremder Denkansätze der Fall sein kann. Die ausgetauschten kommunizierten Wissenseinheiten (Mediate) sind dann Folge einer Ontologisierungsdynamik (VTV), die einer themengeleiteten Bündelung unterliegen (Futscher, 2024, S. 152).

Diese Überlegungen haben im Rahmen der Entwicklung von Grafiken an Bedeutung gewonnen und es haben sich Abbildungen ergeben, in denen relevante Aspekte gezeigt werden können. Es kann abgelesen werden, in welchen Schritten die thematische Auseinandersetzung stattgefunden hat und inwieweit unspezifische Lebenserfahrung eingesetzt wurde (ebd., S. 141).

Grafiken

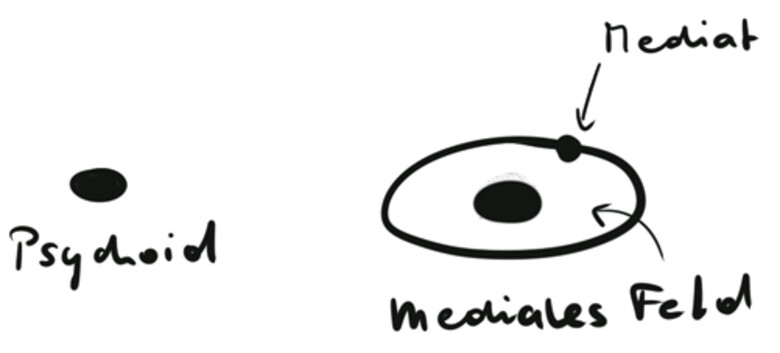

Im Folgenden werden wesentliche Schritte der Zeichnungsanweisung erläutert (Futscher, 2024): Durch einen zentralen Punkt in der Mitte wird die für den jeweiligen Prozess nicht konkret erfasste, aber relevante individuelle psychische Voraussetzung (Psychoid) dargestellt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung spiegelt sich im medialen Feld wider und führt zur Formulierung eines konkreten Forschungsinteresses als Mediat (s. Abb. 1).

Abb. 1: Grundkomponenten der Grafiken. Eigene Darstellung in Anlehnung an Futscher (2024)

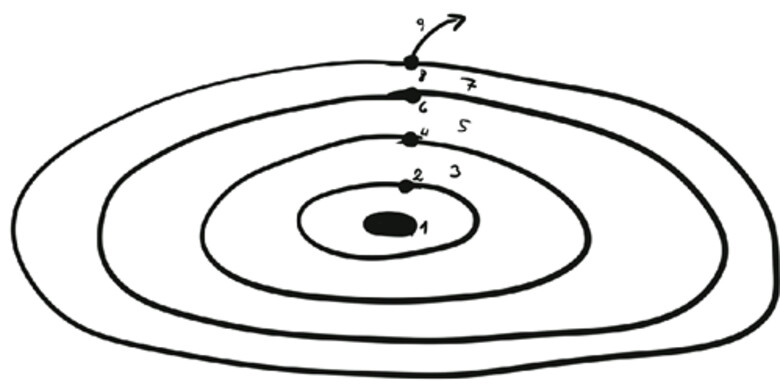

In Abbildung 1 signalisiert der Abstand zwischen Punkt und Ring die psychische Dynamik, die zum ersten Mediat (Forschungsinteresse) führt. Weitere Ringe (s. Abb. 2) werden ebenfalls mit Punkten versehen, die kommunizierbare Aussagen (Mediate) darstellen und entweder als Zwischenergebnis die nächste thematische Auseinandersetzung einleiten oder aber als Endergebnisse das Ende der Forschung anzeigen. Die Zwischenräume zwischen den Ringen stehen für die thematisch geleiteten Auseinandersetzungen in Form von medialen Feldern (s. Abb. 2).

Abb. 2: Vertiefungen. Eigene Darstellung in Anlehnung an Futscher (2024). 1 = Psychoid; 2 = Forschungsinteresse; 3, 5, 7 = mediale Felder; 4, 6 = Zwischenergebnisse; 8 = Endergebnis

Die Grafiken spiegeln dabei nicht den zeitlichen Ablauf, sondern eine abstrakte Veränderungsdynamik, die von den Themen der forschenden Person geleitet wird. Der fiktive Umschlag zwischen den Ringen dieser horizontalen Darstellung wird über die vertikale Dynamik der phantasmatischen Ontologisierungstätigkeit aus dem Radikalen Skeptizismus beschrieben und ist in der Grafik nicht sichtbar. Sie dient der theoretischen Herleitung der Übergänge zwischen den Ringen, wie sie über die Entwicklungsspirale auf Basis der Ontologie-Ebenen A bis C des Radikalen Skeptizismus durchgeführt wurde. Über die Ringe können die Umschlagspunkte in der epistemischen Haltung durch wissenschaftliche Auseinandersetzung abgelesen werden (ebd., S. 116).

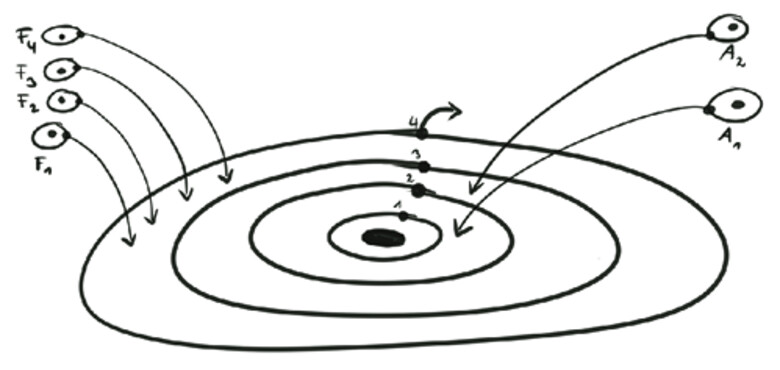

Um die Anzahl der Ringe zu ermitteln, werden die Einflussfaktoren aus den Forschungsbeschreibungen ausgelesen und ebenfalls in die Grafik einbezogen. Dies geschieht über eigene kleine Ringsysteme am Rand, die nur aus Psychoid und Aussage (Mediatpunkt auf dem Ring, s. Abb. 3) bestehen, weil die persönliche Entwicklung der zuarbeitenden Personen nicht Gegenstand der Untersuchung ist. Die Gruppierung ergibt sich aufgrund der thematischen Zuordnung zu den beschriebenen (Zwischen-)Ergebnissen (Mediaten) (s. Abb. 3).

Abb. 3: Beispielgrafik für indirekte Einflüsse. Eigene Darstellung in Anlehnung an Futscher (2024). A1 & A2 = Autor*innen, die zu verschiedenen Zwischenergebnissen (2) bzw. (3) führen; F1–F4 = Forscher*innen, die mit verschiedenen Inhalten zum Ergebnis (4) beitragen

Die Punkte auf den kleinen Ringen (s. Abb. 3) verkörpern auch hier Wissenseinheiten, die kommuniziert werden können (Mediate). Aber neben dem Einfluss von Individuen auf einzelne Mediate ist auch der thematisch unspezifische, auf den Psychoiden basierende Austausch ‹zwischen den Psychoiden› von Bedeutung. Diese Wechselwirkungen werden gestrichelt eingezeichnet (s. Abb. 4, 5 und 6).

Abb. 4: Beispielgrafik für direkte Einflüsse. Eigene Darstellung in Anlehnung an Futscher (2024). G = Gruppe als Basis für eine Feldforschung mit anschliessender Interpretation durch eine objektiv hermeneutische Auswertung; M1–M3 = Mitglieder der Interpretationsgruppe; 1 = Forschungsinteresse; 1a = Vorgaben für die Feldforschung; 1c = Ergebnisse der Feldforschung; 2 = Protokoll aus der Feldforschung; 2a = Übergabe des Protokolls an die Mitglieder der Feldforschung; 2b = Interaktion der Mitglieder der Interpretationsgruppe mit ihrer Lebenserfahrung (Interaktion der Psychoide); 2c = Rücklauf des Ergebnisses zur forschenden Person; 3 = Ergebnis der Forschung

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden verschiedene Reihungen anhand der Anzahl der Ringe und unter Berücksichtigung der Begegnungsart durchgeführt. Es war erstaunlich, mit welcher Eindeutigkeit sich Unterschiede herauskristallisierten.

Reihungen. Abbildung 5 zeigt einen Ausschnitt einer solchen Reihung, wobei zu beachten ist, dass die unterschiedlichen Begegnungsarten ursprünglich mit Farben eingezeichnet wurden und daher hier nicht unterschieden werden können.

Abb. 5: Verschiedene exemplarische Beispiele. Eigene Darstellung in Anlehnung an Futscher (2024, S. 141)

Die Auswertung verschiedener Reihungen zeigt, dass auf Daten fokussierte Verfahren im Verhältnis zum Aufwand mit bemerkenswert geringer Vertiefung verbunden sind und dass ein hohes Mass an indirekter Begegnung die Vertiefung fördert.

Diskussion

Auf Daten ausgerichtete Vorgehensweisen sind wenig vertiefend und indirekte themenbezogene Begegnungen fördern Vertiefung. Wird davon ausgegangen, dass Menschen neues Wissen erzeugen, ist die Vertiefung ein notwendiger Bestandteil von Forschung. Wenn eine Person ihre persönliche Entwicklung über einen gewissen Zeitraum in den Dienst eines Forschungsthemas stellt, kann ein konkretes Ergebnis der Umwelt zur Verfügung gestellt werden. Dieses Ergebnis variiert je nach Versuchsaufbau und Fähigkeit der Person zur thematischen Vertiefung. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Lebenserfahrung nicht von Bedeutung ist; weitere Zusammenhänge sind diesbzgl. noch offen. Nachdem erst wenige Musterbeispiele für eine prototypische Vorgangsweise untersucht wurden, steht eine umfassende Anwendung noch aus.

Die Verbindung eines Ordnungsbestrebens mit dem subjektiven Faktor zeigt, dass verschiedene Ebenen eine enge Verbindung zur Subjektivität der Forschenden herstellen. Der Einfluss der Forschung auf die Forschenden und umgekehrt verdeutlicht den wesentlichen Beitrag des zwischenmenschlichen Kontakts. Im wissenschaftlichen Kontext baut epistemische Offenheit Themen aus und ist relevant in Bezug auf die zwischenmenschliche Begegnung. Im Spannungsfeld von thematischer Vertiefung und Lebenserfahrung ergeben sich drei Kategorien: Forschung, die vorrangig lebenskontextliche Daten konkretisiert; Forschung, die auf einer vertiefenden Wirkung basiert; Forschung, die beides beinhaltet.

Grafische Darstellungen visualisieren diese Prozesse. Der subjektive Faktor wird als zentraler Beitrag zur psychotherapiewissenschaftlichen Forschung gesehen und erleichtert die Analyse und Einordnung von Forschungen. Dies führt zu einem Ordnungssystem, das psychotherapiewissenschaftliche Methoden von anderen Forschungsansätzen unterscheidet und zur Diskussion anregt.

Literatur

Barkham, M., Lutz, W. & Castonguay, L. G. (Hg.). (2021). Bergin and Garfield’s Handbook of psychotherapy and behavior change. Wiley.

Burda, G. (2010). Mediales Denken: Eine Phänomediologie. Passagen.

Burda, G. (2011). Passagen ins Sein: Eine Ontomediologie. Passagen.

Burda, G. (2012). Formate der Seele. Waxmann.

Burda, G. (2018). Libri nigri: Bd. 68. Mediale Identität/en: Politik, Psychoanalyse und die Phantasmen von Verbindung und Trennung. Hg. v. H. R. Sepp. Traugott Bautz.

Burda, G. (2019). Pandora und die Metaphysica medialis: Psychotherapie – Wissenschaft – Philosophie. Psychotherapiewissenschaft in Forschung, Profession und Kultur: Bd. 26. Waxmann.

Burda, G. (2021a). Libri nigri: Bd. 86. Absolut Medial: Essay zur Theo-Techno-Anthropo-Mediologie. Hg. v. H. R. Sepp. Traugott Bautz.

Burda, G. (2021b). Epistemische Achtsamkeit: Psychotherapiewissenschaft und die analytische Psychologie C. G. Jungs. Waxmann.

Burda, G. (2022). Libri nigri: Bd. 93. Mediamorphosen: Variationen zur Hand Gottes. Hg. v. H. R. Sepp. Traugott Bautz.

Burda, G. (2023). Libri nigri: Bd. 102. Apophatische Subjekte: Deleuze, Badiou und das Unverfügbare (in) der Philosophie. Traugott Bautz.

Fleck, L. (2011). Denkstile und Tatsachen: Gesammelte Schriften und Zeugnisse. Suhrkamp.

Flick, U. (2020). Triangulation. In Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie, Bd. 2: Designs und Verfahren (S. 185–199). Springer.

Futscher, C. (2024). Epistemische Grundlagen im Dienste eines Ordnungssystems: Ein Einstieg in die Systematisierung von Psychotherapiewissenschaften.

Reichertz, J. (2015). The Meaning of Researchers’ Subjectivity. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 16(3). https://doi.org/10.17169/fqs-16.3.2461

Vogel, R. T. (2023). Das Geheimnis der Seele: Grundlagen einer zeitgemäßen Psychotherapiewissenschaft. Kohlhammer.

Individual development of researchers as a factor for scientific excellence

Abstract: This article examines the importance of individual researcher development in psychotherapy science. It emphasizes the trend towards qualitative research that includes subjective aspects, in contrast to traditional approaches that emphasize objectivity by excluding researcher subjectivity. In various disciplines, the focus is increasingly on the subject and researcher subjectivity, albeit mostly from a social perspective. The article introduces a ‹microscope metaphor› to illustrate the limitations and openness of research projects. Ongoing research remains open to new insights through the interaction between researchers and the object of investigation, while completed research has limitations. This metaphor is linked to Radical Skepticism to simplify complex relationships while maintaining openness to the unknown. The investigation encompasses the structural and mediating aspects of imagination and the dynamics of connection and disconnection that characterize scientific activity. The article shows that thematic immersion yields different results than the application of life experience. Overall, the necessity of personal development through scientific activity and the central role of differentiation in interpersonal encounters is emphasized. Psychotherapy science as a separate discipline has debatable factors that are suitable for differentiation in the scientific landscape.

Keywords: development, psychotherapy science, subjective factor, radical skepticism, connection and disconnection, research process

Lo sviluppo individuale dei ricercatori come fattore di eccellenza scientifica

Riassunto: Il presente articolo esamina l’importanza dello sviluppo individuale dei ricercatori nella scienza psicoterapica. Diversamente dagli approcci di tipo tradizionale, che mirano a raggiungere l’oggettività escludendo la soggettività dei ricercatori, nel presente studio si sottolinea la tendenza alla ricerca qualitativa, che include aspetti soggettivi. In varie discipline, l’attenzione si concentra sempre più sul soggetto e sulla soggettività dei ricercatori, anche se perlopiù da una prospettiva sociale. L’articolo introduce la «metafora del microscopio» per sottolineare i limiti e l’apertura dei progetti di ricerca. A tale riguardo, le combinazioni teoriche di livelli e «gradi di ingrandimento» svolgono un ruolo fondamentale. La ricerca in corso rimane aperta a nuove scoperte grazie all’interazione tra ricercatori e oggetto di analisi, mentre la ricerca portata a termine si accompagna a limitazioni. Questa metafora è legata a uno scetticismo radicale che mira a semplificare le relazioni complesse e allo stesso tempo mantenere un’apertura verso il non conosciuto. L’indagine comprende gli aspetti strutturali e di mediazione del potere dell’immaginazione nonché le dinamiche di legame e distacco che caratterizzano l’attività scientifica. Nell’articolo diviene chiaro che un approfondimento tematico fornisce dati diversi rispetto a quelli risutanti dall’esperienza di vita. In generale si sottolinea la necessità dello sviluppo personale attraverso l’attività scientifica e l’importanza centrale di una differenziazione dell’incontro interpersonale. La scienza psicoterapica come disciplina a sé stante presenta fattori discutibili che si prestano a una differenziazione nel panorama scientifico.

Parole chiave: sviluppo, scienza psicoterapica, fattore soggettivo, scetticismo radicale, legame e distacco, processo di ricerca

Biografische Notiz

Dr. scient. pth. Mag. pharm. Christa Futscher, MA, ist eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin in der Schweiz, Lehranalytikerin und Supervisorin am C. G. Jung-Institut in Zürich und in der Österreichischen Gesellschaft für Analytische Psychologie, Apothekerin in Österreich und Psychotherapiewissenschaftlerin.

Kontakt

Dr. Christa Futscher

Zielstr. 28 A-6840 Götzis

christa@futscher.at