Originalarbeit (Titelthema)

Kurt Mosetter, Reiner Mosetter

Beziehungen und Selbst-Beziehungen der Körperlichkeit

Zusammenfassung: Traumatische Erlebnisse werfen die Betroffenen auf unwillkürliche Handlungsmuster zurück. Konzepte der Somatisierung verstehen dies oft einseitig. Ziel der Psychotherapie ist der Übergang von der Handlung zur Vorstellung. Ein Medium der Kommunikation ist jedoch stets auch die Zwischenleiblichkeit. Dies betrifft sowohl den Patienten als auch den Therapeuten selbst. Ein komplementärer Therapieweg sollte immer in einem körperlichen Verständnis liegen: Körperpsychotherapeutisch gilt es, verselbständigten Handlungsimpulsen und impliziten Erinnerungen gezielte Selbstwahrnehmungs- oder Spürhilfe zu geben. Nach dem Prinzip der dialektischen Veränderung macht die Neuromuskuläre Traumatherapie somatische Verspannungen und Impulse für den Organismus wieder regulierbar. Veränderungen im Körperlichen können eine deutliche Verbesserung des psychotherapeutischen Weges und Gesamtsettings bewirken.

Schlüsselwörter: Zwischenleiblichkeit, Körperpsychotherapie, Myoreflextherapie, Neuromuskuläre Traumatherapie, Phänomenologie, dialektische Veränderung

Abstract: The Physicality of Relationship and Self-relationship

Traumatic experiences throw the persons involved, back into an automatic behavioural pattern. The concept of somatising is often understood in a one-sided manner.

The goal of psychotherapy is the transition from action to conceptualization. The medium of communication is however always that of inter-physicality. This applies to both the patient and the therapist. A complementary therapy path should always be based on a physical/corporal understanding: physical/corporal - psychotherapeutic approach means giving autonomous behavioural impulses and implicit memories a directed self-perception or helping perceptual awareness.

Based on the principle of dialectical change, neural-muscular trauma therapy (NMTT) allows the organism’s somatic tensions and impulses to be regulated again. Changes in the physicality can produce a clear improvement in the psychotherapy method and general setting.

Keywords: inter-corporeality, body therapy, Myoreflex therapy, neuro-muscular trauma therapy, phenomenology, dialectical change

1. „Zwischen Körper und Seele“

In traumatischen Situationen werden die Betroffenen auf unwillkürliche Handlungsmuster zurückgeworfen. Die Beschreibung eines Psychotraumas als körperliche Verselbständigung und als Rückwurf darf jedoch nicht einseitig verstanden werden. Eine empiristische Herangehensweise legt nahe, dass nun – nach einem Ausfall von anderen einzelnen Verhaltens-Bausteinen und Inhalten – die körperliche Sphäre klar dominiert, d. h., „dass etwas fehlt, dass bestimmte Funktionen ausfallen“ (Waldenfels, 2000, S. 133). Therapie bedeutet dann, fehlende oder verlorene Einzelheiten wieder dazuzulernen. Umgekehrt legt eine intellektualistische Deutung den „Verlust einer Erkenntnisform“ und eines regulierenden Überbaus nahe, bei dem der Betroffene dann „zurücksinkt auf die Stufe der Körpermechanismen“ (ebd., S. 141).

In diesen Bildern werden der Wahrnehmende und sein Bezug zur Um- und Mitwelt gleichsam zu arm und zu reich gezeichnet. Die Um- und Mitwelt offenbaren so dem Wahrnehmenden per se keinen Sinn; die Beziehung ist zu arm, zu schwach. Und so müssen Sinn und Bedeutung fortwährend erschlossen und geleistet werden; die Beziehung gestaltet sich kognitiv sehr mühsam und aufwendig, als zu reich.

Beim Autismus, wohl eine der extremsten Beziehungsstörungen, postuliert etwa die Theorie der kognitiven Störung eine unzureichende theory of mind. Gehen wir jedoch von der Körperlichkeit und gelingenden zwischenleiblichen Beziehungen aus, so wird deutlich, dass es sich umgekehrt verhält. Kognitions-Theorien beschreiben den autistischen Problem- und Ausnahmefall.

In ihrer Autobiographie beschreibt Susanne Schäfer (2009) ihr „Leben mit Autismus“. Sie gibt Einblicke, welch erhebliche kognitive Mühe erforderlich ist, um die autistisch zu schwache Verbindung zum eigenen Lebensbereich gelingend zu handhaben: „Sie [die Mutter] behauptet, daß es sehr unhöflich ist, wenn ich vergesse, den Leuten in die Augen zu sehen. Aber das meine ich nicht böse, das ist nur eine Frage der Konzentration. Wenn ich darauf achte, in die Augen zu sehen, dann kann ich mich dafür nicht auf etwas anderes konzentrieren, z. B. über was die Leute sprechen.“ (Schäfer, 2009, S. 19) Auch beim eigenen Ausdruck und bei motorischen Handlungen spiegelt sich diese Schwierigkeit wider. Susanne Schäfer (2009, S. 79) schreibt: „Ich habe keine Verbindung zu den ‚Kameraden‘. Das ist nur gut, weil es ungeheure Mengen an mentaler Energie kostet, zu versuchen, auch nur halbwegs zu wirken wie die da.“

Die Begegnung mit dem Anderen geschieht aufgrund unseres Körper-Sinns und in der dritten, leiblichen Seinsweise – „und eben mein Leib ist es, der den Leib des Anderen wahrnimmt, und er findet in ihm so etwas wie eine wunderbare Fortsetzung seiner eigenen Intentionen, eine vertraute Weise des Umgangs mit der Welt“ (Merleau-Ponty, 1966, S. 405).

In einer phänomenologisch dialektischen Sichtweise kann man nicht „mit einem Unterbau und einem Überbau operieren, sondern muss mit einer ‚dritten Dimension‘ rechnen, die weder rein physiologisch noch rein psychologisch wäre, und darinnen können dann Trennungen, Dissoziationen, Spaltungsprozesse auftreten“ (Waldenfels, 2000, S. 142).

Entscheidend ist, dass Gefühle keine inneren Zustände je einzelner Personen sind. „Die radikale Revision dieser Auffassung besteht bei allen phänomenologischen Autoren darin, dass Gefühle aufgefasst werden als die Art und Weise, sich auf die Dinge zu beziehen, und daran sind die Anderen von vornherein elementar beteiligt. Die Freude ist nicht ein Zustand, in dem ich mich befinde oder den ich herbeiführe, sondern ein Sichbefinden mit den Anderen in der Welt. Damit verlieren die Gefühle den Anflug bloßer Subjektivierung.“ (Waldenfels, 2000, S. 289)

Wie organisieren und gestalten sich Beziehung und Eigen-Beziehung, Fremd-Verhältnis und Selbst-Verhältnis? Die Bildung der Umwelt (das Agieren in ihr) ist eng verbunden mit der Bildung des Körper-Selbst und der Entwicklung des Körperbewusstseins. Beim Tasten spürt und erfährt der Handelnde nicht nur einen Gegenstand, sondern auch die eigene Hand. Die Oberflächen- und die Tiefensensibilität (Propriozeption) sind Basis dafür, dass der Körper sich selbst in Besitz nimmt (Uexküll et al., 1997, S. 80). Wir können sagen, „dass lebende Systeme ihr ‚Selbst‘ in ‚Selbstgesprächen‘ erzeugen“ (Uexküll & Wesiack, 1996, S. 26).

Der Begriff des Selbst-Gesprächs beinhaltet verschiedene Ebenen. Mit Uexküll und Wesiack unterscheiden wir außersprachliche zelluläre Kommunikation, „nichtsprachliche Kommunikation, die wir ‚erfühlen‘ und ‚erspüren‘ (Körpergefühle und Körperschema, aber auch unwillkürliche Wahrnehmung der Mimik und Gestik unserer Mitmenschen)“ (Uexküll & Wesiack, 1998, S. 209) und schließlich sprachliche Kommunikation.

Der Mensch ist zudem in der Lage, sein Merken und Wirken als Bedeutungsunterstellung und Bedeutungserprobung zunächst in einer Zwischensphäre hypothetisch durchzuspielen. So wird der Funktionskreis zum Situationskreis erweitert. Zur präsymbolischen Zeichenklasse (ikonische und indexikalische Zeichen) tritt die Zeichenklasse der Symbole hinzu. Dem Menschen ist so ein besonderer Gegensatz eigen, eine Ambivalenz zwischen präsymbolisch und symbolisch gesteuerten Entwicklungen (Mosetter & Mosetter, 2006).

In der frühkindlichen Entwicklung repräsentieren ikonische Zeichen die basale Wahrnehmung und das Erleben der Beziehung. Auch existenzielle Bedrohung und entsprechende Affekte sind hier angesiedelt. Der Zeichenklasse der Ikons entsprechen „Empfindungsqualitäten“ und „Bilder“, die zunächst nicht auf etwas anderes verweisen, sondern eine interne Eigen-Bedeutung haben (Peirce, 1998, S. 64).

Beziehung konstituiert sich zunächst unmittelbar und körperlich. Der Körper verwirklicht Beziehung, und Beziehung wird durch den Körper verwirklicht. Die gemeinsame Wirklichkeit entfaltet sich, indem sie ausgedrückt wird. Sie bedarf der leiblichen Manifestation, der Verkörperung, und sie wird sinnlich erfahren. Im Anschluss an Merleau-Ponty kann hier von einem zwischenleiblichen, „interkorporalen Feld“ gesprochen werden (zit. nach Stadlmayr, 2002, S. 138).

Es werden non- oder paraverbale Formen der Begegnung und Kommunikation möglich. Als tragende Grundlage sind diese „aktiv in fundamentalsten und basalsten Übertragungs- und Gegenübertragungsreaktionen“ (Stadlmayr, 2002, S. 138).

In dieser Erlebnissphäre ist die ursprüngliche Verwobenheit von Körperwahrnehmung, Affektivität, Selbstgefühl und Mitgefühl begründet. Als Erlebnis- und Handlungsebene wird sie in der weiteren Entwicklung überlagert und in andere Funktionen integriert; sie wird dialektisch aufgehoben im Sinne von „außer Kraft gesetzt“ (lat. „tollere“). Zugleich aber bleibt diese Ebene in ihrer Kraft und Qualität erhalten, aufgehoben im Sinne von „aufbewahrt“ (lat. „conservare“).

Die Zeichenklasse der Indizes ist ebenfalls präsymbolisch und dem Bereich der affektmotorischen Schemata und der animalischen Systemebene zugeordnet. Affektmotorische Schemata, wie sie das frühe Erleben und Handeln ausmachen, bleiben während „des gesamten Lebens – als steuernde und erlebbare Prinzipien – erhalten und wirksam“ (Uexküll et al., 1997, S. 127). Das Erleben wird nun mehr und mehr an körperliche Selbst-Bewegung und sensomotorische Schemata gekoppelt. Hier sind Abwehrreaktionen, Rückzugs- und Vermeidungsverhalten sowie traumatische Kampf-, Flucht- und Totstell-Reaktionen repräsentiert und aktiv.

Symbolische Kompetenz schließlich ist die Fähigkeit, sich auf die Um- und Mitwelt zu beziehen, auch wenn diese nicht körperlich anwesend ist. Über diese semiotische Kompetenzerweiterung findet eine zunehmende Loslösung körperlicher Strukturen und mentaler Funktionen statt (Fischer et al., 2008).

Häufig gehen Konzepte und Begrifflichkeiten wie Somatisierung, Organ- bzw. Symptomwahl und Psychosomatik von einem äußeren, nicht dialektischen Verhältnis der körperlichen, präsymbolischen Kompetenzen einerseits und der symbolischen Kompetenz andererseits aus. Mit der Entwicklung vom Funktions- zum Situationskreis und der dialektisch fortschreitenden Lösung von (symbolischer) Form und (sensomotorischem) Inhalt erfahren Handlungen eine dem Menschen eigene Ablösbarkeit von ihren Mitteln. Gleichwohl ist die Körperlichkeit des Menschen „nicht nur der bloße Rahmen, das Bühnenhaus und die Rückwand der Kulissen, sondern zugleich eine szenische Macht“ (Plessner, 2003, S. 158; vgl. Mosetter & Mosetter, 2008).

Freie, losgelöste Symbolik stellt im menschlichen Leben und Zusammenleben nur einen Sonderfall dar. Vielmehr wird im Alltag – und insbesondere in belastenden, traumatischen Situationen – die Zeichenklasse der Symbole gleichsam gebremst und gefärbt durch die körperlichen, präsymbolischen Inhalte und Impulse.

So kann eine bestimmte Körperhaltung oder Geste Zuwendung oder Abwendung bedeuten. Ein körperliches Sich-klein-Machen kann erklärt und gedeutet werden im Sinne einer Symbolisierung, der Abwehr und Somatisierung, der Inszenierung. Zugleich aber kann dieses körperliche Muster als Erscheinungsbild des Kleinseins verstanden werden.

Zum einen vermutet der Therapeut hinter dem körperlichen Erscheinungsbild und den Körpersymptomen eine Botschaft, die es zu entziffern gilt; einen Prozess, der mit den psychotherapeutischen Überlegungen abzustimmen ist. Der Therapeut versucht „von einer Metaebene aus, das Geschehen zu erkennen“ und zu reflektieren; einschließlich seiner Gegenübertragungen und Gefühlsansteckungen. Ihm geht es um den „Übergang von der Handlung zur Vorstellung“ (R. Barwinski, Winterthur, persönl. Mitt., 2014).

Zum anderen – und zugleich – ist der Wesenszug des Kleinseins maßgebend und bestimmend. Wie ist und gestaltet sich die Existenzweise des Körperseins und des Kleinseins? Die Arbeitsfläche ist so gleichsam eine Schnittmenge; ein immerwährendes Spannungsverhältnis zwischen präsymbolischen und symbolischen Möglichkeiten.

In einem grundlegenden Spannungsverhältnis gesellt sich gleichsam zum Übergang (der von der Präsymbolik entbindet) eine szenische Macht und verbindliche Körperlichkeit. Auch beim Therapeuten agiert so (neben seiner reflektierenden Gegenübertragung) immer auch sein eigenes Körpersein automatisch mit. (Negativ formuliert: Sowohl der Patient als auch der Therapeut gehen stets sich fesselnd und immer zugleich gefesselt vor.)

Körpersymptome sind so nicht nur (auf eine Weise) „Resultat der Abwehr (Somatisierung)“ oder „Ausdruck eines Entwicklungsdefizits“ (Barwinski, 2014). Sie sind auch nicht (auf eine zweite Weise) bloße physiologische Erscheinungen eines Organ- und Bewegungs-Apparates. Sondern Körpersymptome sind sehr oft (auf eine dritte, körperlich leibliche Weise) Manifestationen von Handlungen und deren Einschränkungen und Belastungen.

Und so sollten sich sowohl Psychotherapie als auch Körperpsychotherapie (und letztendlich jede Körpertherapie und Medizin) der zweideutigen, dialektischen Aufgabestellung bewusst sein.

Bei seelischen Belastungen und insbesondere bei traumatischen Erfahrungen gilt es, diese zu psychisieren, um diesen so auch eine Gestalt und Worte geben zu können. Deren Korporifizierung aber bedarf meist auch eines Wissens um die Bedeutung des Körpers und der Körperlichkeit; eines körperlichen Verständnisses (s. Abschn. 2).

Umgekehrt gilt es seelische Belastungen und insbesondere traumatische Erfahrungen zu korporifizieren. Handlungsimpulse und Erinnerungen, die sich körperlich verselbständigt haben und so dissoziiert sind, bedürfen auf der Ebene des Körpers einer Selbstwahrnehmungs- oder Spürhilfe von Seiten des Körperpsychotherapeuten. Die Neuromuskuläre Traumatherapie (NMTT) macht im Sinne einer Traumakomplementär-Therapie (TKT) körperliche und neuromuskuläre Verspannungen und Impulse für den Organismus (wieder) spürbar und wahrnehmbar. Eine entsprechende Regulation macht eine Psychisierung im Sinne einer reflexiven, rekonstruktiven Wendung und psychotherapeutischen Veränderung möglich. So können die Betroffenen sowohl körperlich als auch seelisch wieder in ein reales, aktives und wirksames Handeln finden (s. Abschn. 3).

Bei traumatischen Erfahrungen kommt es erst gar nicht zu einer Symbolisierung und zu einer Verdrängung. Das heißt, die Eindrücke sind so drastisch, dass die Verarbeitung quasi von vornherein im Bereich des Ikonischen steckenbleibt und sich körperlich verselbständigt. Wie kann dieses „Wissen“ verarbeitet und therapeutisch integriert werden? Indem eine erstarrte Korporifizierung angesprochen und reguliert wird; weitergeführt zu einer integrativen Korporifizierung. Und indem so einer steckengebliebenen Psychisierung der Weg zu sich selbst ermöglicht und erleichtert wird.

2. Bedeutung und Sinn des Körpers

Merleau-Ponty beschreibt den Leib als Angelpunkt, wodurch es Gegenstände überhaupt erst gibt. Die primäre Aufmerksamkeit liegt so im Leib selbst als der körperlichen Verankerung in unserer Umwelt. Bewusstsein arbeitet leiblich. Nicht das Vermögen „ich denke“ und seine Berechnungen stehen dabei am Anfang, sondern „ich kann, ich habe das im Griff, ich werde gehört“. Sowohl unser Handeln als auch unser Wahrnehmen funktionieren nicht im Sinne von nachträglichen Beziehungen zwischen uns (unserem Bewusstsein, unserem Körper) und unserer Umgebung, ihren Menschen und Dingen. Vielmehr ist diese Beziehung immer schon da.

Auch ist nicht zuerst ein unbeseelter Körper, ein statischer Bewegungs-Apparat da, zu dem dann die Fähigkeit hinzukommt, sich zu orientieren, wahrzunehmen und sich zu bewegen. Der Körper weist genuin einen sensorischen und einen motorischen Sinn auf: Körper-Sinn bedeutet Sinn der Sinnesorgane und der Sinnlichkeit. Und: Sinn der Ausrichtung von Aufmerksamkeit und Bewegung. Beides ist dem Körper wesentlich.

Das Verstehen einer Situation, das Begreifen einer Sache beruhen auf der Fähigkeit des Körpers, sein Können und Wissen abzurufen. Der Begriff Körper-Sinn bekommt so eine (im Wortsinn) weitere Bedeutung. Unsere Körperlichkeit ist „Eine-Welt-Haben“ und „Zur-Welt-Sein“. Sie findet keine fertige Sinnhaftigkeit vor, sondern stiftet Sinn und gibt den Situationen ihre Bedeutung. Der Körper-Sinn arbeitet dabei stets nach innen und nach außen, zu sich selbst hin und zur Umwelt hin.

Vor allem unsere Körperhaltungen und muskulären Handlungsmuster färben und verkörpern unser seelisches Befinden und unseren geistigen Zustand. Vieles dabei hat eine alltägliche und neutrale Bedeutung. „In der Streck-Bewegung verkörpert sich eine Zuwendung, eine Öffnung hin zur Welt, während die Beuge-Bewegung vielmehr mit der Zuwendung zum eigenen Körper und einer Abwendung von der Welt einhergeht.“ (Waldenfels, 2000, S. 81)

Insbesondere das, was uns bewegt, was uns emotional belastet oder erleichtert, ist immer auch (wie auch unsere Sprache zeigt) körperlich bzw. verkörpert. „Wir sind nicht erst froh und setzen dann andere mit einem Lächeln über unsere Freude in Kenntnis; ebenso wenig empfinden wir zuerst Schmerz und verziehen dann als Information für andere Mitmenschen das Gesicht.“ (Noe, 2010, S. 30) Es geht darum, dass der Körper an allen zwischenmenschlichen Prozessen, an Emotionen und Gefühlen von vornherein grundlegend beteiligt ist. „Emotion ist keine psychische innere Tatsache, sondern eine Veränderung unserer Beziehungen zum Anderen und zur Welt, die unserer Körperhaltung ablesbar ist.“ (Merleau-Ponty, 2003, S. 35)

Und für uns ablesbar sind die Emotionen des Anderen, weil wir selbst körperlich und ablesbar sind; weil wir immer schon mit den Anderen in Beziehung und in Resonanz stehen. Körper-Sinn haben heißt wechselseitig in Verbindung sein.

Die Körperlichkeit bildet „nicht nur ein innerliches, auf den Leibkörper beschränktes System. Es konstituiert vielmehr ein sensomotorisches […] interaktives Feld, in dem wir uns als leibliche Wesen fortwährend bewegen und verhalten“ (Fuchs, 2008, S. 88). Seine Widersprüche, Fixierungen und Impulse, seine Deformierungen, Gewohnheiten und Vermeidungen sind dann eben „nicht in unserem Innersten zu suchen, hinter dem Rücken unseres ‚Bewusstseins‘, sondern vor uns als Gliederung unseres Feldes.“ (Merleau-Ponty, 1986, S. 233; Hervorhebungen geändert von K.M. und R.M.) Dies sowohl beim Patienten als auch beim Therapeuten

Binswanger beschreibt das „Sinken oder Fallen“ als eine grundlegende, „Bedeutungsrichtung von oben nach unten“. Wenn wir von „einem hohen und tiefgesunkenen Mut sprechen, so handelt es sich hier keineswegs um sprachliche Übertragungen“. Vielmehr handelt es sich um einen „speziellen Wesenzug“ des Menschseins: das „Gerichtetseinkönnen von oben nach unten“ und die Möglichkeit des „Fallens“. Wenn „unsere gesamte Existenz nicht mehr auf ‚festen‘, sondern auf ‚schwachen‘ Füßen steht, ja überhaupt nicht mehr steht, weil ihre Eintracht mit der Welt einen Riß bekam, ist ihr der Boden unter den Füßen weggezogen worden“ (Binswanger, 1994, S. 96f).

Uexküll & Wesiack (1996) schlugen vor, „‚Gesundheit‘ als intaktes und ‚Krankheit‘ als gestörtes Beziehungsgefüge zu definieren. Damit zeigt sich, dass Beziehung dem Begriff ‚Integration’ entspricht, der von dem lateinischen Wort ‚integer‘ für ‚unverletzt‘ oder ‚heil‘ stammt“. Beziehungen lassen sich als „Fäden“ beschreiben, die ein Lebewesen mit anderen Lebewesen und mit seiner Umgebung verknüpfen. „In jedem dieser Fäden nimmt der Faktor ‚Bedeutung‘ konkrete Gestalt an; denn Beziehungen sind ‚Bedeutungs-Beziehungen‘.“ (ebd., S. 44)

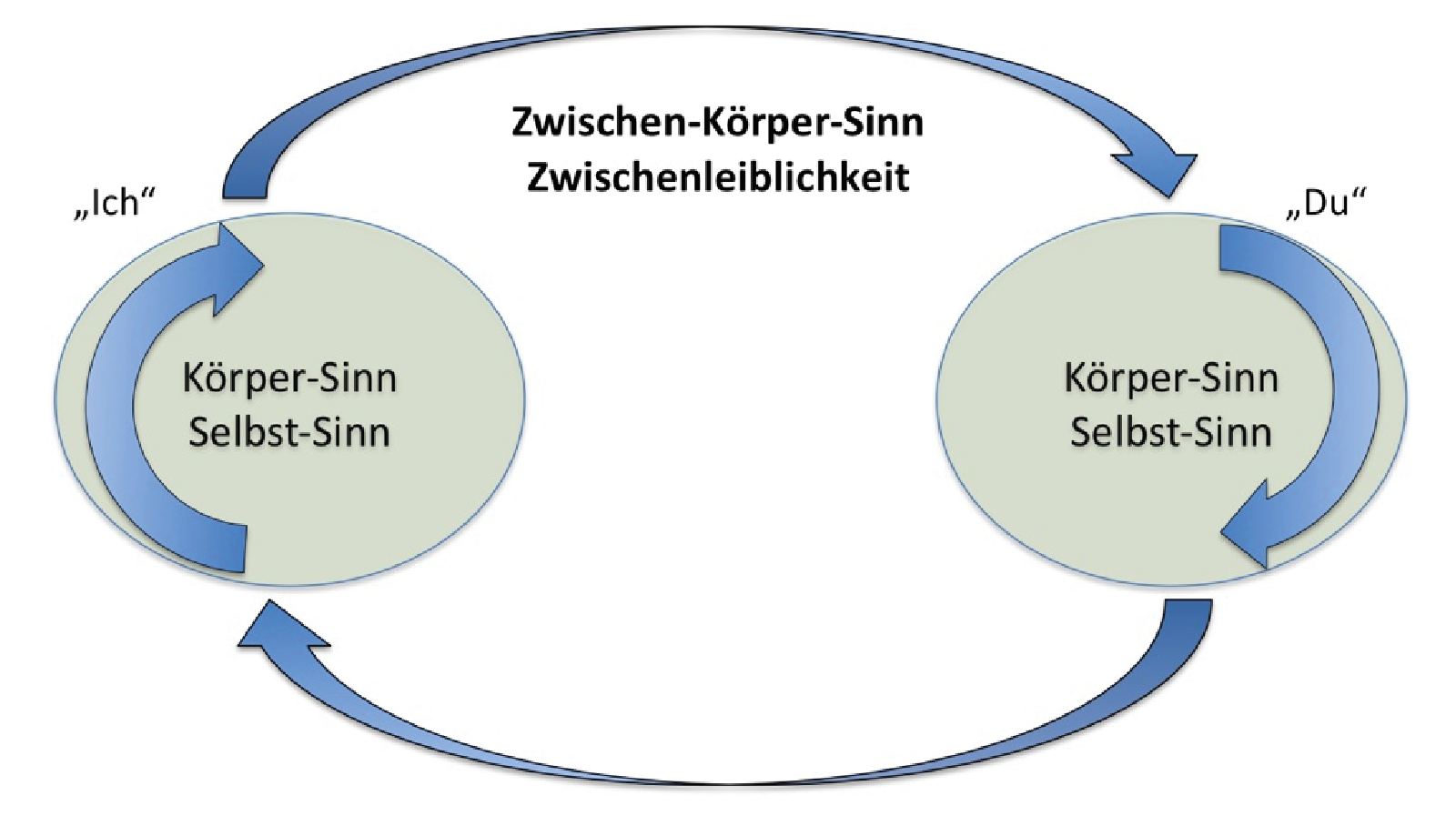

Die Fäden, die der Körpersinn hier spinnt, können wir nur begrenzt willentlich und bewusst steuern. Merleau-Ponty hat dieses nonverbale Gewebe und Kräftefeld zwischen den Menschen als Zwischenleiblichkeit (intercorporéité) bezeichnet (Abbildung 1). Vor allen bewussten Wegen verwirklicht sich zwischenmenschliche Kommunikation und Atmosphäre körperlich.

Die Zwischenleiblichkeit läuft so (in Form von Eindrücken) zum eigenen Körper und (in Form von körperlichem Ausdruck) wieder zurück. Bei dieser Kreisfigur kann man, wie beim Vorgang des Tastens etwa, nicht sagen, wo der Anfang und wo das Ende ist.

Abbildung 1. Modell der Zwischenleiblichkeit nach Merleau-Ponty

Und so erscheint es wichtig, nicht nur den Patienten körper-therapeutisch anzusprechen, sondern auch den Therapeuten. Denn auch ihn bewegen Dinge, die er nicht mental reflektieren kann.

Der eigene Körpersinn ist immer schon bei den anderen Menschen und umgekehrt; er ist immer auch Zwischen-Körper-Sinn. Mit Prinz (2013) können wir noch ein Stück weitergehen. Nach der „klassischen kartesischen Vorstellung […] ist die Selbsterkenntnis die natürliche Grundlage, von der sich andere Formen der Erkenntnis ableiten“. Dies ist die „Wie-Ich-Perspektive„ (ebd., S. 126ff). Prinz argumentiert für die „umgekehrte Reihenfolge, nämlich, daß die Erkenntnis des anderen die natürliche Grundlage ist, von der sich die Selbsterkenntnis ableitet. In der Wie-Du-Perspektive erkenne und verstehe ich mich selbst, weil ich so bin wie du“ (ebd.).

Der Begriff des Körperschemas wurde ursprünglich verwendet, um die neuronale Steuerung von Körperhaltungen und -bewegungen darzustellen. Über eine körperliche Selbststeuerung hinaus jedoch ist das Körperschema für die Interaktion in und mit der Umwelt sowie für die Erzeugung einer Korrespondenz mit der Mitwelt (mit dem Körper des Anderen) zuständig. Dies erfordert, „daß das Körperschema die Propriozeption mit der Exterozeption verbindet und so die Innen- und die Außenperspektive integriert“ (ebd.).

Die entscheidenden Sinnes-, Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Handlungsorgane dabei sind die Muskeln. Eng verwandt mit diesem Abgleich der Perspektiven ist der Abgleich der Handlungen: „ Handlungsschemata wirken wie innere Spiegel und stellen verkörperte Verfahren zum Abgleich der eigenen Handlung mit der Handlung Anderer dar und umgekehrt.“ (ebd.) In den Funktionsprinzipien der Körper- und der Handlungsschemata werden also verkörperte Spiegel- und Abgleichmechanismen umgesetzt. Und somit zwei Grundarten verkörperter Kommunikation.

Ein wichtiges neurobiologisches Korrelat für den Abgleich von Eigen- und Fremdwahrnehmung und einer gelingenden Zwischenleiblichkeit sind die sogenannten Spiegelzellneuronen. Als neuronaler Resonanzmechanismus bilden sie eine neuronale Basis des Mitgefühls. (Rizzolatti & Sinigaglia, 2008) Unabhängig von der Entdeckung der Spiegelneurone sind das Prinzip des Mitvollziehens und der Widerspiegelung grundlegende Vorstellungen, die seit über hundert Jahren diskutiert werden. Nach dem ideomotorischen Prinzip können Handlungs-Repräsentationen diejenigen Handlungen hervorrufen und umsetzen, die sie repräsentieren. So kommt es zu automatischen Mitbewegungen (dem sogenannten Carpenter-Effekt), aber auch (nach dem sogenannten Ideorealgesetz) zu Übertragungen des Ausdrucksverhaltens und zur Gefühlsansteckung.

Der Körper, so unabhängig und autark er äußerlich zunächst erscheint, ist bis in seine typischen Haltungen und neuronalen Funktionen hinein ein intersubjektives und zwischenleibliches Phänomen. Bliebe es jedoch bei einer bloßen Gefühlsansteckung und Unmittelbarkeit der Gefühlswelt, so könnten weder der Patient noch der Therapeut etwas verändernd bearbeiten. (Sie würden im Gegenteil im Bereich und Kraftfeld des Ikonischen verharren.) Auch hier bedarf es eines Übergangs und der Versprachlichung.

Zwischenmenschliche Beziehung und Begegnung ist ein sozialer Prozess. „Empathie, das Verstehen der anderen, kommt nur zustande, weil unsere emotionale Aufmerksamkeit anderen gegenüber gestaut, blockiert und gefiltert ist. Ohne eine derartige (Teil)Blockade würden wir in einer Welt fortwährenden Perspektivenverlustes leben.“ (Breithaupt, 2009, S. 12) Sprache und Sprechenkönnen ist die Form, in der menschliche Empathie möglich wird.

3. Körpertherapeutische Veränderung

Therapeutische Veränderung als „Übergang von der Handlung zur Vorstellung, zur psychischen Repräsentation“ (Barwinski, 2014) bedarf des Schrittes von einer unvermittelten Körperlichkeit zu einer vermittelten und psychisierten Körperlichkeit.

Sprechen ermöglicht die Wiederherstellung der Sinnkohärenz, die traumatisch unterbrochen wurde (Fuchs, 2008; Mosetter & Mosetter, 2012). Die „Prozedur der Narrativkomposition“ und das Erzählenkönnen ermöglichen es den Betroffenen, sich wieder „als Agent, als Autor“ (Köhle & Koerfer, 2011, S. 364) ihres Verhaltens zu erleben.

Wiederum gilt die Denkfigur: Es ist nicht erst ein bloßer Körper da, zu dem dann noch die Fähigkeit des Erzählens und der Sinngebung hinzukommt (bzw. therapeutisch wieder gegeben wird). Ebenso gibt es Sinnkohärenz nicht in Reinform, die dann (wieder) in Sprache übersetzt wird.

In der Myoreflextherapie bzw. der NMTT/TKT werden traumatische Erfahrungen als „unterbrochene Handlung“ betrachtet; als „Kampf- oder Fluchthandlung“ angesichts einer existenziellen Bedrohung. Das traumatisch gezeichnete Erleben wirkt in der Folgezeit intrasomatisch und funktionell-anatomisch fort. Schwere seelische Belastungen und traumatische Erlebnisse werden als neuromuskuläre Erinnerungsspur in unser Körperschema eingebettet. Während sich ihr Aktivationsmuster einem bewussten Zugang und der Sprache entzieht, kann die körperliche Dynamik die Betroffenen buchstäblich „auf Schritt und Tritt“ verfolgen. Sie schwelt gleichsam im seelisch körperlichen Untergrund und ist doch nicht sprachlich zugänglich. (Mosetter & Mosetter, 2005).

In der Myoreflextherapie werden die körperlichen Stressbereiche und Spannungspunkte mittels gezielter manueller Druckpunktbehandlung stimuliert. Schonhaltungen, Verspannungen und Fixierungen werden so auf einer nichtsprachlichen, körperlichen Ebene angesprochen. Die Mechanismen der Kompensation werden mittels myoreflextherapeutischer Druckpunktstimulation übersteuert. Schonhaltungen und Fixierungen werden so reflektiert und bewusst gemacht.

Ist die Erinnerung an die traumatische Situation verloren oder fragmentiert, so repräsentiert die implizite Erinnerung die traumatische Erfahrung auf der Ebene des Körper-Gedächtnisses. Der sensorische und der motorische Flügel des Traumaschemas sind voneinander dissoziiert, was der Definition von Trauma als „unterbrochener Handlung“ entspricht. Im Sinne der NMTT/TKT führt die Myoreflextherapie beide Flügel wieder zusammen. Beim Patienten können Erinnerungen an das traumatische Ereignis frei werden (im sensorischen Flügel), sobald eine Lösung der Traumadynamik auf der motorischen Ebene gefunden wurde.

Nun kann die therapeutische Arbeit an der psychischen Seite des Traumas unter verbesserten körperlich leiblichen Bedingungen wieder aufgenommen werden. Der Übergang von der unmittelbaren motorischen Handlung zur sprachlich vermittelten Vorstellung und psychotherapeutischen Veränderung verfügt über eine veränderte Basis.

Der Übergang und Weg zur Sprache arbeitet nach dem Prinzip der dialektischen Veränderung, wie es von Gottfried Fischer und anderen für die Psychotherapie erarbeitet und formuliert wurde (Barwinski, 2010; Bering, 2005; Fischer, 2007, 2008). In enger Zusammenarbeit und Anlehnung an diese Arbeiten wurde von den Autoren mit der NMTT/TKT ein analoges, komplementäres Therapiesystem entwickelt und für den körperlichen Flügel ausformuliert (Mosetter & Mosetter, 2001, 2005, 2010)

Die Formel der Dialektik der Körperpsychotherapeutischen Veränderung lautet: Mit Hilfe der myo-reflex-therapeutischen Spür- und Wahrnehmungshilfe kann der Patient sein neuromuskuläres Traumaschema Stück für Stück dezentrieren, differenzieren und seine Gegen-Handlungen im Sinne der Schonhaltung auf neuromuskulärer Ebene reflektieren. Verselbständigte, negierte Haltungsformen können zum Gegenstand oder Inhalt einer neuen, nun auch sprachlichen Regulationsstufe werden.

Im Sinne einer dialektischen Aufhebung werden die Lösungsstrategien und traumatischen Wahrnehmungs- und Handlungsschemata Schritt für Schritt dekonstruiert: Zum einen wird eine neue und höhere Reflexions- und Regulationsstufe konstruiert, die alternative Handlungs- und Bewegungsmöglichkeiten für die Zukunft zur Verfügung stellt. Von diesem Plateau aus kann eine Zurückwendung in die Vergangenheit geleistet werden. (Einer gelingenden dialektischen körpertherapeutischen Regulation ist so der Schutz vor Retraumatisierung immanent.) Die reflexive, rekonstruktive Zurückwendung auf die eigenen Gegen- und Schonhandlungen stellt einen Akt des (meist schmerzhaften) Bewusstwerdens und des Erinnerns dar. Die Kontrolloperationen, das Abspalten der Tiefensensibilität und die neuromuskulären Aspekte der automatisierten, passiven Wiederholung werden therapeutisch übersteuert und so der regulatorischen Aufmerksamkeit wieder zugänglich.

Regulationen und Entlastungen im Bereich des motorischen Flügels durch die Myoreflextherapie im Sinne der NMTT/TKT können eine deutliche Verbesserung des psychotherapeutischen Arbeitsbündnisses bewirken. (Bering, 2005; Muth & Bering, 2009; Kilk, 2010)

Die therapeutische Dialogebene dabei ist die neuromuskuläre, körperlich leibliche. Jedoch lässt sich diese, wie gezeigt, nur künstlich von den psychischen und sprachlich-mentalen Dimensionen des Menschen trennen. So gesehen verhält sich die Myoreflextherapie bzw. NMTT/TKT als Pendant zu einer dialektischen Psychoanalyse und Psychodynamisch-dialektischen Psychotherapie, wie der MPTT. Beide Seiten bedürfen dabei einer körperlichen Regulation bzw. einer körperlichen Supervision und einer entsprechenden Spürhilfe.

Autoren

Kurt Mosetter (geb. 03.09.1964), Dr. med., Arzt und Heilpraktiker.

Begründer der Myoreflextherapie. Gründer und medizinischer Leiter des ZiT – Zentrum für interdisziplinäre Therapien (Konstanz, Köln). Arbeitsschwerpunkte: Schmerztherapie, Neuromuskuläre Traumatherapie, klinische Anatomie und angewandte Biochemie.

Reiner Mosetter (geb. 15.07.1966), MA. Wissenschaftlicher Berater und Mitentwickler der Myoreflextherapie / Neuromuskulären Traumatherapie. Enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Psychotraumatologie (DIPT, Much).

Korrespondenz

ZiT – Zentrum für interdisziplinäre Therapien

Obere Laube 44, 78462 Konstanz

E-Mail: reiner@mosetter.de

Literatur

Barwinski, R. (2010). Die erinnerte Wirklichkeit: zur Bedeutung von Erinnerung im Prozess der Traumaverarbeitung. Kröning: Asanger

Bering, R. (2005). Verlauf der Posttraumatischen Belastungsstörung: Grundlagenforschung, Prävention, Behandlung. Aachen: Shaker.

Binswanger, L. (1994). Traum und Existenz. In: Binswanger, L., Vorträge und Aufsätze (S. 95–119; Ausgewählte Werke, Bd. 3). Hrsg. und bearb. von Max Herzog. Heidelberg: Asanger.

Breithaupt, F. (2009). Kulturen der Empathie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Fischer, G. (2007). Kausale Psychotherapie: Manual zur ätiologieorientierten Behandlung psychotraumatischer und neurotischer Störungen. Kröning: Asanger.

Fischer, G. (2008) Logik der Psychotherapie: philosophische Grundlagen der Psychotherapiewissenschaft. Asanger: Kröning.

Fischer, G., Barwinski, R., Eichenberg, C., Fischer, A., Mosetter, K., & Mosetter, R. (2008). Zur Biosemiotik unterbrochener kommunikativer Handlungen – auf dem Weg zu einer psychotraumatologisch fundierten Psychosomatik. Zeitschrift für Psychotraumatologie, Psychotherapiewissenschaft und Psychologische Medizin, 6(2), 9–24.

Fuchs, T. (2008). Leib und Lebenswelt: neue philosophisch psychiatrische Essays. Kusterdingen: Die Graue Edition.

Kilk, D. (2010). Myoreflextherapie: Schmerztherapie und Trauma-Komplementär-Therapie. Praxis Physiotherapie, 2010, 186–189.

Köhle, K., & Koerfer, A. (2011). Das Narrativ. In: Adler, R. H., Herzog, W., Joraschky, P., Köhle, K., Langewitz. W., Söllner, W., & Wesiack, W. (Hrsg.), Psychosomatische Medizin: theoretische Modelle und klinische Praxis (S. 359–375). München: Urban & Fischer.

Merleau-Ponty, M. (1966). Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: de Gruyter.

Merleau-Ponty, M. (1986). Das Sichtbare und das Unsichtbare. München: Fink.

Merleau-Ponty, M. (2003). Das Kino und die neue Psychologie. In: Merleau-Ponty, M., Das Auge und der Geist: philosophische Essays (S. 29–46). Hamburg: Meiner.

Mosetter, K., & Mosetter, R. (2001). Myoreflextherapie: Einführung in Muskelfunktion und Schmerz. Konstanz: Vesalius.

Mosetter, K., & Mosetter, R. (2005). Dialektische Neuromuskuläre Traumatherapie. Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin, 3(2), 31–45.

Mosetter, K., & Mosetter, R. (2006). Der Körper in seiner Umwelt – eine dialektische Einheit. Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin, 4(3), 59–71.

Mosetter, K., & Mosetter, R. (2008). Traumatische Belastungen: Der Körper als Bühne und szenische Macht. Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin, 6(1), 7–24.

Mosetter, K., & Mosetter, R. (2010). Myoreflextherapie, Bd. 2: Regulation für Körper, Gehirn und Erleben. Konstanz: Vesalius.

Mosetter, K., & Mosetter, R. (2012). Trauma und Körper-Veränderungen. Zeitschrift für Psychotraumatologie, Psychotherapiewissenschaft und Psychologische Medizin, 10(2), 61–72.

Muth, K., & Bering, R. (2009). Trauma und Schmerz: Evaluation der Myoreflextherapie im Kontext der Mehrdimensionalen Psychodynamischen Traumatherapie. Zeitschrift für Psychotraumatologie, Psychotherapiewissenschaft und Psychologische Medizin 7(3), 25–35.

Noe, A. (2010). Du bist nicht Dein Gehirn: eine radikale Philosophie des Bewusstseins. München: Piper.

Peirce, C. S. (1998). Phänomen und Logik der Zeichen, 2. Aufl.. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Plessner, H. (2003). Die Frage nach der Conditio humana. In: Plessner, H., Conditio humana (S. 136–217; Gesammelte Schriften, VIII). Hrsg. von G. Dux, O. Marquard und E. Ströker. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Prinz, W. (2013). Selbst im Spiegel: die soziale Konstruktion von Subjektivität. Berlin: Suhrkamp.

Rizzolatti, G., & Sinigaglia, C. (2008). Empathie und Spiegelneurone: die biologische Basis des Mitgefühls. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schäfer, S. (2009). Sterne, Äpfel und rundes Glas: mein Leben mit Autismus. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.

Stadlmayr, W. (2002). Das Passungsmodell als Grundlage für eine Integrierte Geburtshilfe. In: Uexküll, T. v., et al. (Hrsg.), Integrierte Medizin: Modell und klinische Praxis (S. 111–156). Stuttgart: Schattauer.

Uexküll, T. v., & Wesiack, W. (1996). Wissenschaftstheorie: ein bio-psycho-soziales Modell. In: Uexküll, T. v., & Adler, H., Hermann, J. M., Köhle, K., Schonecke, O. W., & Wesiack, W. (Hrsg.), Psychosomatische Medizin, 5. Aufl. (S. 13–51). München: Urban & Schwarzenberg.

Uexküll, T. v., & Wesiack, W. (1998). Theorie der Humanmedizin: Grundlagen ärztlichen Denkens und Handelns, 3. Aufl. München: Urban & Schwarzenberg.

Uexküll, T. v., Fuchs, M., Müller-Braunschweig, H., & Johnen, R. (1997). Subjektive Anatomie: Theorie und Praxis körperbezogener Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer.

Waldenfels, B. (2000). Das leibliche Selbst: Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes. Frankfurt am Main: Suhrkamp.