Originalarbeit (Titelthema)

Damir Lovric

Neurowissenschaftliche Aspekte der therapeutischen Beziehung

Zusammenfassung: Neuere Entwicklungen in den Neurowissenschaften haben eine intensivere Zusammenarbeit mit der Psychotherapie ermöglicht. Zahlreiche experimentelle Studien werfen dabei ein neues Licht auf psychotherapeutische Modelle und Techniken. Aspekte wie schulenspezifische Therapietechniken erwiesen sich als weniger bedeutsam als gemeinhin angenommen. Die Qualität der therapeutischen Beziehung dagegen, konnte als bedeutsame Wirkvariable im therapeutischen Prozess identifiziert werden. Doch kann die Neurowissenschaft helfen, das Wie und Warum der therapeutischen Beziehung besser zu verstehen? Im Sinne der Synergetik wird das Gehirn als ein selbstorganisiertes System interpretiert, dessen Funktionsweise dem Primat der selbstregulierten Aktion folgt. Herausforderungen und Belastungen können das System in eine Instabilität führen. Diese z.T. als Stress wahrgenommene Phase ist zugleich Lernanregung. Denn über die Instabilität, die Teil eines jeden Lernprozesses ist, gilt es im Sinne eines Ordnungsüberganges in ein neues Gleichgewicht zu gelangen. Eine der zentralen Aufgaben der therapeutischen Beziehung liegt in der Schaffung eines stabilen, sicheren Rahmens, der es dem „System Mensch“ erlaubt, genau diese Instabilitäten zuzulassen, um den Aufbau neuer Gleichgewichtszustände zu ermöglichen. Die für das menschliche Sein und somit auch die Therapie so bedeutsamen sozialen Aspekte, zeigen sich neurobiologisch vielfältig verwirklicht. Einblicke in Struktur und Funktionsweisen dieser Substanzen, Netzwerke und Areale können helfen, die Einflussfaktoren der therapeutischen Beziehung zu identifizieren und - soweit das zur Zeit möglich ist - für den psychotherapeutischen Prozess nutzbar zu machen.

Schlüsselwörter: Synergetik, therapeutische Beziehung, Empathie, Spiegelneuronen, Wirkeffekte der Psychotherapie, Neurobiologie der Psychotherapie

Abstract: Neuro-scientific aspects of the therapeutic relationship

Recent developments in neuroscience have made a more intensive cooperation with psychotherapy possible. Numerous experimental studies cast a new light on psychotherapeutic models and techniques. Aspects such as school specific therapy techniques have been demonstrated to be less important than was commonly held. In contrast the quality of the therapeutic relationship could be identified as an effective variable in the therapeutic process. However, can neuroscience help with understanding the how and why of the therapeutic relationship. In terms of synergetics, the brain can be interpreted as a self-organizing system whose operating mode follows the primate of self-regulating action. Challenges and stresses can lead the system into a state of instability. This phase, which is in part perceived as stress, is at the same time a learning stimulus. Therefore this instability which is a part of every learning process is, in a sense, an organizational transition in order to achieve a new equilibrium. A central task of the therapeutic relationship lies in the creation of a stable, secure framework, which allows exactly these instabilities in the “human system” for constructing new equilibrium conditions. The meaningful social aspects which are so essential for the human state of being and consequently, also in therapy, have been confirmed neuro-biologically in many respects. Insights into structure and functional mode of operation of these substances, networks and areas could help to identify the factors that influence the therapeutic relationship and – in so far it is currently possible – to make it useful for the psychotherapeutic processes.

Keywords: Synergetics, Neurobiological basis of psychotherapy, empathy, mirror neurons, therapeutic relationship

Es war kein geringerer als der Neurobiologe und Medizin-Nobelpreisträger Eric Kandel, der sich für einen intensiveren Dialog zwischen der Psychotherapie (er sprach insbesondere von der Psychoanalyse) und den Neurowissenschaften aussprach (Kandel, 2006). Inzwischen haben neuere Entwicklungen in den Neurowissenschaften diesen Dialog ermöglicht und kreativ erweitert (vgl. Buchheim, 2012). Aus der Zusammenarbeit der beiden Disziplinen sind zahlreiche experimentelle Studien hervorgegangen, die ein neues Licht auf psychotherapeutische Modelle und Techniken geworfen haben (Strunk & Schiepek, 2014, Buchheim, 2012). Aspekte wie schulenspezifische Therapietechniken erwiesen sich als weniger bedeutsam als gemeinhin angenommen. Die Qualität der therapeutischen Beziehung dagegen, konnte als bedeutsame Variable, die in hohem Maße die Veränderungspotenziale der Psychotherapie unterstützt, identifiziert werden (Schiepek et al., 2013, Orlinsky et al., 2004). Dass sich diese Veränderungsmöglichkeiten nicht nur auf Erlebnis- und Verhaltensebene manifestieren, wird durch die neurobiologischen Forschungen eindeutig bestätigt. Psychotherapie ist nachgewiesenermaßen in der Lage, die organische Struktur des Gehirns nachhaltig zu verändern (Schiepek, 2011).

Von Widersprüchen und ihrer Überwindung

Das Unterfangen, ein traditionell stark geisteswissenschaftlich geprägtes Thema wie die therapeutische Beziehung im Kontext der Psychotherapie neurowissenschaftlich zu interpretieren, bedarf trotz der Annäherung der beiden Disziplinen einer Erklärung.

Es ist gerade der Widerspruch, der in der Verknüpfung einer geisteswissenschaftlich-philosophischen Ausrichtung einerseits und neurowissenschaftlichen Befunden und Modellen andererseits zu liegen scheint, der diese Arbeit in einer wissenschaftlichen Grundhaltung, wie sie von dem Psychotraumatologen Gottfried Fischer vertreten wurde, eingebettet weiß: dem dialektischen Denken. Denn gerade die Dialektik, eine der Säulen in Fischers Theoriegebäude (Fischer, 2007), verkörpert eine Methode, die den Widerspruch nicht als etwas zu Vermeidendes ansieht. Vielmehr wird Widerspruch als eine Chance aufgefasst, in der Wahrheitsfindung voranzuschreiten. Dialektik verstanden als Erkenntnisprozess, der das Erkennen einer höheren Einheit des zunächst Gegensätzlichen anstrebt, stellt einen geradezu idealen Rahmen für den Ansatz dieser Arbeit dar.

Ferner laden die zentralen Gegenstände des zu erörternden Themas zur gewählten Schwerpunktsetzung ein: Ob Entwicklung, Gedächtnis, Emotionen, Empathie oder Bindung, all diese Konstrukte finden sich mittlerweile an den Schnittstellen unterschiedlicher Forschungsmethoden wieder. Für alle hält die neurowissenschaftliche Forschung wertvolle Daten und Hypothesen bereit.

Es wird somit die Haltung vertreten, dass sich eine geisteswissenschaftlich-philosophisch geprägte Psychotherapie neurowissenschaftlichen Erkenntnissen nicht verschließen darf. Vielmehr sollte sie bestrebt sein, eine Verbindung zwischen ihren und den naturwissenschaftlichen Ansätzen herzustellen.

Zusammenhang psychologischer und biologischer Phänomene

Mentale bzw. psychische Aktivitäten korrelieren mit Funktionseinheiten des Gehirns und können somit als eine neuropsychische Aktivität beschrieben werden. Bedeutsam ist an dieser Stelle die Betonung der Nicht-Identität. Die Tatsache, dass die neurophysiologische Aktivität gleichsam der Träger des Psychischen ist, sollte nicht zum epistemologischen Schluss verleiten, dass neuronale und mentale Aktivität identisch zu denken seien. Ein Sinfonieorchester, bestehend aus einer großen Zahl von Musikern und Instrumenten stellt das morphologische Substrat einer Sinfonie dar. Und doch bedarf das Erscheinen aufwühlender Emotionen oder gar intensiver Glücksgefühle, wie sie harmonische Klänge hervorzurufen vermögen, der Aktivität und dem fein organisierten Zusammenspiel der verschiedenen Anteile. Sie erst erschafft die Musik und somit das „Mehr“, das uns berührt und erhebt. Um die Sinfonie zu erleben oder zu verstehen genügt es nicht, alles über das Holz der Geigen zu wissen.

Fischer (2007) unterscheidet zwischen einer physiko-chemischen, einer biologischen und einer psycho-sozialen Wirklichkeits- und damit auch Erklärungsebene. Demnach ist es möglich einen Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven oder auf unterschiedlichen Ebenen zu betrachten. Sowohl die physikalisch-chemische, die biologisch-funktionale, wie auch die psychisch-intentionale Ebene weisen jeweils unterschiedliche Normen, Regeln und Zeichenprozesse auf. Es verändern sich nicht nur die Fragestellungen, sondern auch die zu Erklärungszwecken eingeführten Begriffe und Einheiten.

Um die Ergebnisse verschiedener Erklärungsebenen zueinander in Beziehung zu setzen, wird typischerweise mit den Begriffen der höheren Ebene begonnen (Schumacher, 2007). Wenn die Aktivität bestimmter Hirnregionen als Aspekt der Gedächtnisbildung interpretiert wird, so muss der kognitive Begriff des Gedächtnisses schon vorher bestanden haben.

Empirische Forschung vollzieht sich somit nicht in einem atheoretischen Vakuum, sondern bedient sich eines Vorwissens, das ihr als Startlinie und Interpretationsrahmen dient.

Aber gerade das macht deutlich, dass die geisteswissenschaftliche Perspektive durch die Entwicklung der Neurowissenschaft ihrer Bedeutung nicht beraubt werden kann. Die neurowissenschaftlichen Forschungsergebnisse erlauben es jedoch, den Raum menschlichen Erkenntnisvermögens und menschlicher Erkenntnismöglichkeiten abzustecken. Um es mit den Worten von Wuketits (1985) zu sagen:

“In einem Akt der Erkenntnis ohne Illusion werden wir in die Lage versetzt, die Schwächen unseres eigenen Erkennens transparent zu machen, wobei allein diese Möglichkeit illusionsloser Erkenntnis die große Stärke des menschlichen Denkens wäre.”

Die Diskussion spiegelt z.T. die Entgegensetzung von biologisch und psycho-sozial bzw. philosophisch wider. Ziel sollte es sein, aus dem Antagonismus einen synergistischen Effekt erwachsen zu lassen. So gilt es eine Art Brückendisziplin anzustreben. Wie können die aus methodisch und erkenntnistheoretisch unterschiedlichen Informationsquellen gewonnenen Daten in Verbindung gebracht werden, ohne dass dabei eine der Informationsquellen die epistemologische Führung beansprucht?

Ein systemtheoretisches Denken könnte hier hilfreich sein. Die Synergetik, eine von dem Physiker Hermann Haken begründete Theorie der Selbstorganisation, die durch Haken und Schiepek für die Psychologie ausgearbeitet wurde, beschreibt selbstorganisierte Ordnungsbildung in Systemen (Schiepek, 2006). Selbstorganisation wird hier als spontane Entstehung und Veränderung von funktionellen und strukturellen Mustern in einem komplexen System verstanden (Schiepek, 2011). Mit den Begriffen der Synergetik lassen sich sowohl die Prozesse der Psychotherapie, wie auch der neuronalen Aktivität beschreiben. Das Gehirn, das sich mit seinen 86 Milliarden Nervenzellen in zahlreiche Subsysteme (Netzwerke, Funktionssysteme, Hemisphären) aufgliedert, vermag ohne eine zentrale Steuerungsstelle alles zu koordinieren. Über einen kaum vorstellbaren Vernetzungsgrad zwischen den Einzelelementen und die Wirkung aktivierender und hemmender Feedbackschleifen, kommt es zur Ausprägung nichtlinearer Prozesse, die komplexe Aktivierungsmuster, zeitliche Kopplungen dieser Aktivierungsmuster zwischen unterschiedlichen Nervenzellverbände (Synchronisationen) und Resonanzeffekte hervorzubringen vermögen (Schiepek, 2005). Auch der Synergetik wohnt ein dialektisches Moment inne. Richtet sie doch ihr Hauptaugenmerk auf das stetige Ineinanderübergehen von Stabilität und Wandel (Strunk & Schiepek, 2014).

Synergetik und die Nicht-Linearität

Wie stellt sich nun das Verhältnis von spezifischer Therapietechnik, therapeutischer Beziehung und Veränderungsprozessen aus Sicht der Synergetik dar? Seit Jahren zeigen Untersuchungen, dass Psychotherapie nicht als linearer Prozess gedacht werden darf, in dem spezifische Interventionen eine vorhersagbare kausale Abfolge von Veränderungsprozessen einleiten. Eine solche Sichtweise überschätzt die Wirkkraft von Behandlungstechniken und ignoriert die häufig sprunghaften, diskontinuierlichen Veränderungen in der Entwicklung der Klienten, die sich völlig losgelöst von der zentralen Intervention entfalten können (Schiepek, 2013). Während also die Psychotherapieforschung die Wirksamkeit schulenspezifischer Methoden und Interventionen stark relativiert, zeigen gleichzeitig zahlreiche Untersuchungen, dass die Qualität der therapeutischen Beziehung entscheidend für den Erfolg von Psychotherapien ist (Grawe et al., 1998, Lambert & Ogles, 2004). Der Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung darf somit nicht nur als eine unbedeutende Wirkvariable des Therapieprozesses angesehen werden. Vielmehr stellt sie einen entscheidenden Wirkfaktor der therapeutischen Arbeit dar. Es mag gar einer der zentralen Punkte sein, an dem sich entscheidet, ob die Therapie einen erfolgreichen Lauf nimmt. Aus Sicht der Synergetik wird Psychotherapie als „prozessuales Schaffen von Bedingungen für die Möglichkeit von Selbstorganisation und Veränderung“ beschrieben (Strunk & Schiepek, 2014). Neurowissenschaftliche Erkenntnisse können helfen, diese Prozessarbeit im Kontext der therapeutischen Beziehung besser zu verstehen, zumindest die daran beteiligten Strukturen und Funktionen schrittweise zu identifizieren.

Das Gehirn wird heute – wie oben schon angeführt - als selbstorganisiertes System interpretiert. D.h. die Organisation von multiplen Systemkomponenten erwächst aus den Interaktionen und Wechselwirkungen, die zwischen diesen Komponenten bestehen. Sie wird dem System nicht von außen aufgezwungen. Die Funktionsweise des menschlichen Gehirns folgt somit dem Primat der selbstregulierten Aktion (Pöhlmann, 2011). Der Mensch ist das Wesen, das sich die Welt handelnd erschließt. Dabei bringt er mit seinem motorischen System komplexe Funktionsprozesse einer fein orchestrierten Bewegungsregulation hervor, die von emotionalen, motivationalen und kognitiven Prozessen begleitet werden (Baur, 2011, Pöhlmann, 2011). Im aktiven Handlungsvollzug gilt es, den Herausforderungen entgegenzutreten, denn ein raffiniertes Belohnungssystem des menschlichen Gehirns lässt den Akteur ein besonderes Glücksgefühl erleben, wenn eben diese Herausforderung erfolgreich bewältigt wurde. Solche Erfahrungen erweitern die Selbstwirksamkeit und gebären positive Selbstwirksamkeitserwartungen. Der Weg dorthin ist jedoch kein geradliniger. Herausforderungen und Belastungen können Grenzen sichtbar werden lassen, das System in eine Instabilität führen. Diese als Stress wahrgenommene Phase ist zugleich Lernanregung. Denn über die Instabilität gilt es in ein neues Gleichgewicht zu kommen. Eine der zentralen Aufgaben der therapeutische Beziehung liegt in der Schaffung eines stabilen, sicheren Rahmens, der es dem „System Mensch“ erlaubt, genau diese Instabilitäten zuzulassen, um neue Gleichgewichtszustände zu ermöglichen.

(De)Stabilisierung durch Stress im Kontext neuronaler Systeme – die Kriterien Akzeptanz und Kontrollierbarkeit

Im Allgemeinen werden Stressreaktionen als etwas Belastendes, sogar per se Krankmachendes angesehen, das es zu überwinden bzw. zu vermeiden gilt. Die meisten Menschen würden Stressvermeidung sofort als wichtiges Ziel definieren. Dem steht jedoch die physiologische Bedeutung der Stressreaktion entgegen, die zum einen eine lebensnotwendige Anpassungsleistung des Organismus darstellt, um kurzfristig mit physischen und/oder emotionalen Stressoren fertig zu werden und eine belastende Situation aktiv zu überwinden – oder, wenn es sein muss, zu ertragen. Zum anderen besitzt Stress, sofern er mit der aktiven Bewältigung von Aufgaben assoziiert und ausagiert wird, stimulierende Eigenschaften, ohne die eine Lebensgestaltung oder die Entwicklung von Persönlichkeit, Beziehungen, Handlungsantrieb und Ideen nicht möglich wäre. Klar zu unterscheiden ist hierbei physiologisch die noradrenerg-adrenerge Stressreaktion (SNA), die stärker auf Impulsivität, Extraversion und Kontrolle über kurze Episoden abzielt, von der cortisolbetonten langfristigeren Stressantwort (HPA-Achse) auf eher „zu ertragende, immobilisierende“ Stressoren ohne Möglichkeit zeitnaher Auflösung (Hüther, 1997, Rensing et al., 2006).

Entscheidend ist auch die Bewertung eines Stressors – unbewusst durch das limbische System einerseits sowie über die bewusste Qualifizierung der Situation (Roth, 2003). So können auch identische Ereignisse unter identischen Bedingungen von verschiedenen Menschen extrem gegensätzlich bewertet werden und je nach Vorzeichen Angst, Hilflosigkeit, Neugier, Kontrollgefühl oder Lust hervorrufen (Fischer, 2007). Allerdings vermittelt bei positiver Bewertung bzw. Einstufung als kontrollierbar der Stressor über das noradrenerge System v.a. stabilisierende Effekte im ZNS. Dahingegen aktiviert Hilflosigkeit, also die Bewertung als unkontrollierbar, stärker das HPA-System und damit den cortisolbetonten (Dauer)Stress, reduziert damit die aktivierenden Effekte der Stressreaktion und führt auf Dauer zu einer Desensibilisierung mit pathologischen Veränderungen und dauerhaftem emotionalen Ungleichgewicht. Begünstigt wird diese Reaktion durch Faktoren, die die Beziehungen zu anderen Menschen betreffen: Verlust sozialer Kompetenz (z.B. Arbeitsplatzverlust), psychosoziale Konflikte (Partnerschaft, Familie, Arbeitsplatz, Freunde) und fehlende psychosoziale Unterstützung. Häufig erhält dann bereits die Vorstellung und Erwartung belastender Situationen die Stressreaktion (Hüther, 1997).

Im ZNS wirkt das HPA-System antagonistisch zum noradrenergen System: Es kommt zur Hemmung neuronaler Differenzierung und Aktivität, Degeneration neuronaler Verbindungen (z.B. Dendriten) und infolgedessen u.a. zu einer Abnahme der Lern-, Denk- und Gedächtnisleistung sowie einer positiven Rückkopplung mit der „erlernten Hilflosigkeit“. Der Hippocampus zeigt sich besonders anfällig für massive Cortisoleinflüsse. Seine besondere Fähigkeit, ein Leben lang neue Nervenzellen zu bilden (Neurogenese), wird reduziert.

Grundsätzlich stellen sowohl Stressoren, als auch ein vorübergehend gestörtes emotionales Gleichgewicht (z.B. durch Veränderungen, emotionale Verletzungen oder enttäuschte Erwartungen) sowie Problembewusstsein und Angst keinesfalls per se Krankheitsursachen dar, sondern sind im Gegenteil immanenter und notwendiger Bestandteil jedes Lebens und Voraussetzung für Anpassung, Lernen, Beziehungen und Entwicklung. In jedem Menschen findet eine „kleine Evolution“ statt, die dem Organismus durch Anforderungen, Widrigkeiten, Widersprüche und Überraschungen erst seine Vitalität, Diversität und sein Profil verleiht (Fischer et al., 2007).

Erst, wenn Stressor und Stressreaktion nicht mehr als kontrollierbare Herausforderung, sondern als unkontrollierbare Belastung erlebt, also nicht mehr aktiv, sondern passiv beantwortet werden, gewinnt Stress pathologische Dimensionen.

Entwicklung als physiologischer Vorgang

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass Nervenzellen ihre Erregungsbildung und ihre synaptischen Verschaltungsmuster verändern können. Die Kopplung von Ereignissen und den funktionell-morphologischen Veränderungen an Nervenzellen wird als neuronale Plastizität bezeichnet. Die neurowissenschaftliche Forschung konnte zeigen, dass zwischen Veränderungen des Erlebens und Verhaltens einerseits und der Verknüpfungsstruktur des Gehirns andererseits, eine wechselseitige Beziehung besteht. Körper und Geist bilden eine Einheit. Vor diesem Hintergrund erscheint es folgerichtig, dass eine Funktionsänderung neuronaler Systeme essenziell für die Veränderung mentaler Zustände und Prozesse ist (Schiepek, 2011).

Die Fähigkeit des Gehirns, sich so durch Erfahrung stetig zu verändern, ist in den ersten Lebensjahren am stärksten ausgeprägt, bleibt aber prinzipiell ein Leben lang erhalten. Das Gehirn als lebendes System strebt gleichsam nach Wachstum und Aufbau neuer interner Verknüpfungen. Dabei kann es angeregt und beeinflusst, nicht jedoch gesteuert werden (Hermann, 2006). Im therapeutischen Kontext finden sich idealerweise besonders günstige Bedingungen für eine neuronale Aktivitäts- und Modifikationsbereitschaft.

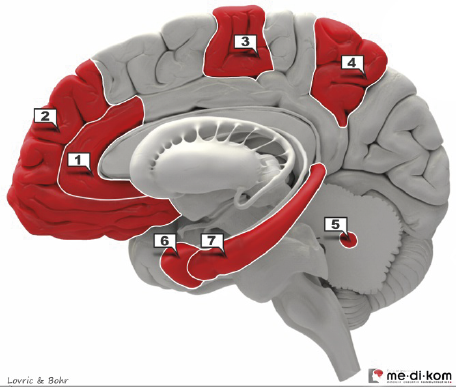

Default-Mode-Netzwerk (DMN): Kommunikation auch in der Ruhe

Die Tatsache, dass sich im ruhenden Gehirn ein komplexes Netzwerk aktiviert findet, blieb lange Zeit unentdeckt. Heute werden zwei prinzipiell unterschiedliche Funktionsweisen des Gehirns angenommen: ein perzeptueller und ein konzeptioneller Modus (Grodd & Beckmann, 2013). Während Erstgenanntem die Verarbeitung externer Reize und die exekutive Kontrolle (mit dem Aufbau bewusster Intentionen) obliegt, ist der konzeptionelle Modus für den „inneren Dialog“ des Gehirns zuständig. Diese sog. Eigenaktivität des Gehirns läuft während des unbeeinflussten Ruhezustandes, somit ohne spezifische Außenstimulation, ab und wird durch eine solche augenblicklich deaktiviert (Ressourcenverlagerung). Dieses sog. Ruhenetzwerk, das sich z.B. während eines entspannten Gedankenwanderns oder Phantasierens aufbaut, wird „Default-Mode-Network“ oder „Resting-State-Network“ genannt (Schiepek, 2011, Raichle et al., 2001). Immer dann aktiv, wenn autobiografische Erinnerungen aufgerufen, bedeutsame Entscheidungen getroffen, gedankliche Vorwegnahmen zukünftiger Ereignisse konstruiert oder die Übernahme der Perspektive anderer („Theory of mind“) vollzogen werden, zeigt das DMN, wie bedeutsam für unser Gehirn der soziale Dialog und damit die Beziehungsgestaltung ist. Zeigen doch alle genannten Aufgaben einen hohen Selbstbezug sowie eine Verarbeitung von Beziehungsaspekten zu anderen Personen (Vaitl, 2012). Neuroanatomisch wird das DMN in drei Teile untergliedert: Ein mediales Kernsystem (aMPFC, PCC) sowie zwei laterale Subsysteme (dMPFC=dorso-mediales präfrontales Subsystem und MTL=medio-temporales Subsystem) (Grodd & Beckmann, 2013).

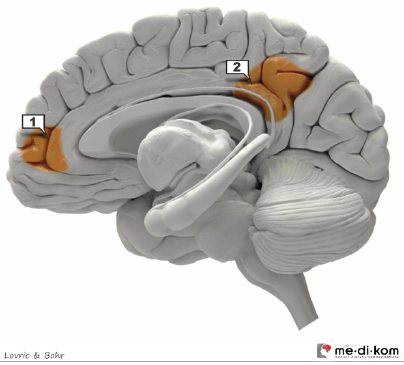

Abb.: Das mediale Kernsystem des DMN

1 aMPFC (anteriorer medialer präfrontaler Cortex) und

2 PCC (parietaler cingulärer Cortex)

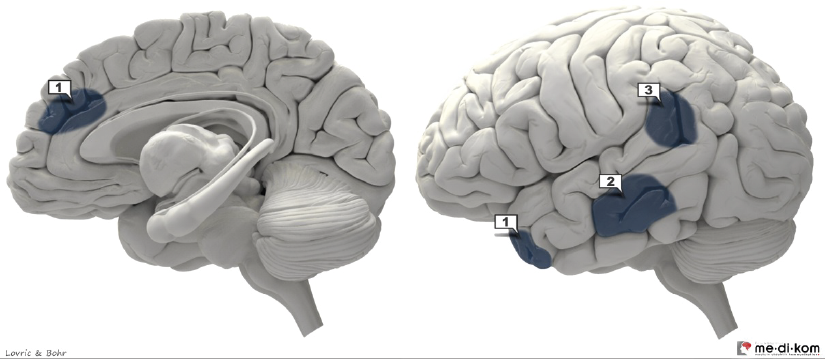

Abb.: Subsystem dMPFC

1 (linkes Bild) dMPFC (dorsaler medialer PFC),

1 (rechtes Bild) TempP (temporaler Pol),

2 LTC (lateraler temporaler Cortex)

3 TPJ (temporoparietaler Übergang)

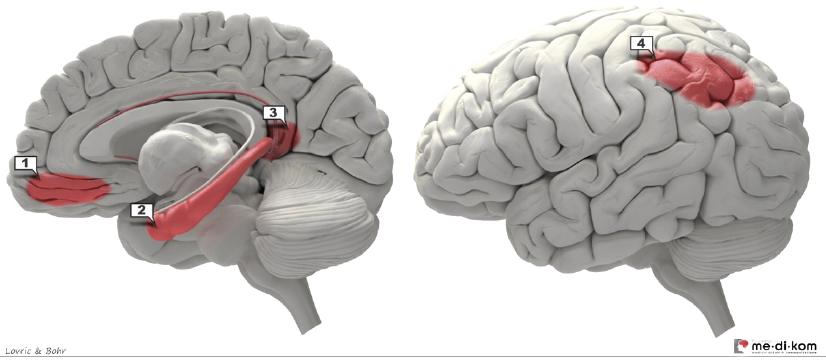

Abb.: Subsystem MTL

1 vMPFC (ventraler medialer PFC),

2 Hippocampus und parahippocampaler Cortex,

3 Rsp (retrosplenialer Cortex),

4 piPL (posteriorer inferiorer Parietallappen)

Das dMPFC ist betraut mit dem Nachdenken über den eigenen mentalen Status, über den Status anderer sowie der Verarbeitung affektiver Informationen mit Bezug zur eigenen Person (Vaitl, 2012, Grodd & Beckmann, 2013). Das MTL dagegen ist zuständig für die Aktivierung episodischer Gedächtnisinhalte und der geistigen Vorwegnahme möglicher Entwicklungen (Vaitl, 2012).

Das Gehirn ist sozial

Auch Gerald Hüther (2008) betont die soziale Seite der Hirnentwicklung. Wie Spitzer (2005) weist auch er auf die Tatsache hin, dass das menschliche Gehirn immer lernt (wenn auch nicht immer das, was es soll). Vor allem lernt es die Dinge, die ihm helfen, sich in der Welt zurechtzufinden. Das meiste davon wiederum bezieht sich auf andere Menschen und die Beziehungsgestaltung zu diesen (Markowitsch & Welzer, 2005). Insofern überrascht es nicht, wenn die Neurowissenschaft feststellt, dass Angst, Stress, Überforderung und Druck die Bildung komplexer Verschaltungen im Gehirn behindern. Offenheit und Neugier gehen verloren und weichen der Ohnmacht. Als zentralen Aspekt, der genau diesen Zustand zu verhindern vermag, gleichsam das Fundament für Entwicklungs- und Lernprozesse, wird das Konzept des Vertrauens genannt (Hüther, 2008). Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten ebenso, wie das Vertrauen in die Lösbarkeit schwieriger Situationen gemeinsam mit anderen Menschen (Egle & Zentgraf, 2014, Hüther, 2008). Ein Fundament für die Ausprägung des Vertrauens ist die Qualität der Bindungserfahrungen eines Menschen.

Von Bindungen und Beziehungen

Bindung wird allgemein verstanden als lang anhaltende emotionale Beziehung zu vertrauten Personen, die Schutz, Sicherheit und Unterstützung bieten. Bindung stellt eine elementare Entwicklungsbedingung für psychische Gesundheit und Selbstvertrauen dar und wurde in der Bindungstheorie von Bowlby (1973) erstmals umfassend beschrieben. Bowlby identifizierte den Verlust einer wichtigen Bindungsperson in den ersten Lebensjahren als wesentlichen Vulnerabilitätsfaktor für eine spätere psychopathologische Entwicklung.

Innere Arbeitsmodelle von Bindung werden als Organisationsstrukturen beschrieben, die Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Regulationsfähigkeit und Verhalten beeinflussen (Bretherton & Munholland, 2008). Sie werden auf Grundlage von Interaktionserfahrungen zunächst mit den Bindungspersonen gebildet. Das sichere Arbeitsmodell unterstützt die Fähigkeit zu emotionaler Integrität und Kohärenz. Ein unsicheres Arbeitsmodell erlaubt keine realitätsangemessene Einschätzung der Umwelt und führt zu einer Einschränkung von Wahrnehmung und Integration verschiedener Gefühle. Realitätsadäquates Kommunizieren und Handeln werden erschwert (Buchheim, 2011).

Mehrere Untersuchungen konnten zeigen, dass unsichere Bindungsrepräsentationen durch Psychotherapie signifikant verbessert werden können. Diese weisen darauf hin, dass durch die neuen Erfahrungen, die im Rahmen der therapeutischen Beziehung ermöglicht wurden, die mentale Verarbeitungsstruktur von unsicheren und traumatischen Bindungserfahrungen veränderbar ist (Bisch, 2009, Buchheim, 2011). In der Hanse Neuro-Psychoanalyse-Studie wurden erstmals Methoden der Bindungsforschung eingesetzt, um die Veränderungen in einem neurobiologischen Kontext zu erfassen. Entsprechend der Hypothesen veränderten sich die chronisch-depressiven Patienten nach 15 Monaten psychoanalytischer Behandlung im Vergleich zum Therapiebeginn auf symptomatischer Ebene, sowie in ihren Bindungsrepräsentationen und bezüglich ihrer neuronalen Aktivierungen, wenn sie mit persönlichen Sätzen aus ihren eigenen Geschichten konfrontiert wurden. Die neuronalen Veränderungen – vermehrte Aktivierung am Anfang und verminderte Aktivierung nach 15 Monaten im Amygdala-Hippokampus-Komplex, ventralen anterioren cingulären Cortex (ACC) und medialen präfrontalen Cortex (MPC) - wurden bei den Gesunden nicht identifiziert. Der signifikante Zusammenhang dieser Interaktionseffekte im ventralen ACC und MPC mit der klinischen Verbesserung unterstützt die Annahme, dass diese Veränderungen mit positiven Therapieeffekten assoziiert sind (Buchheim et al., 2012). Die therapeutische Beziehung stellt eine spezielle Bindungsbeziehung im psychotherapeutischen Setting dar. Eine gute therapeutische Bindungsbeziehung zu etablieren, ist somit Ziel und Herausforderung zugleich.

Oxytocin – die Chemie der Bindung

Oxytocin besitzt große Bedeutung, wenn es darum geht, eine Mutter-Kind-Bindung aufzubauen, Partner aneinander zu binden oder uns in andere Personen hineinzuversetzen (Buchheim, 2009). Studien im Tiermodell zeigen, dass die Oxytocin-Ausschüttung durch soziale Stimuli ausgelöst wird und Oxytocin die individuelle Reaktion auf soziale Ausgrenzung sowie ablehnendes Beziehungsverhalten abschwächt (Kumsta & Heinrichs, 2013). Bekannt ist Oxytocin vor allem als das den Geburtsakt auslösende Hormon. Darüber hinaus beeinflusst es das Pflegeverhalten von Tieren und sichert damit den Schutz der Neugeborenen (Kleine & Rossmanith 2014). Oxytocin wird auch bei männlichen Säugetieren produziert. Eine weitere Wirkung hat Oxytocin als Anti-Stress-Hormon (Kumsta & Heinrichs, 2013).

Aktuelle Untersuchungen legen nahe, dass Oxytocin generell Einfluss auf die Bindung von Personen nimmt. Die Bindungsfähigkeit wird allgemein gesteigert, Vertrauen gegenüber Mitmenschen gefördert sowie die emotionale Kompetenz begünstigt. Ferner baut es Stress ab und wirkt angstlösend. Verschiedene Arten von sensorischer Stimulation, wie Saugen, Wärme, Berührung, massageähnliches Streicheln und sexuelle Stimulation führen zu einer erhöhten Oxytocin-Konzentration in Blut und cerebrospinaler Flüssigkeit (Uvnäs-Moberg & Petersson 2010). Die neuroendokrine Stressreaktion wird durch Oxytocin abgeschwächt. Dies zeigt sich durch eine Abnahme des Cortisolspiegels. Ferner entfaltet es eine anxiolytische Wirkung durch eine verringerte Amygdala-Aktivierung als Reaktion auf bedrohliche Stimuli (Kirsch et al., 2005). Roth (2011) beschreibt eine Art von „Bindungs-Cocktail“, indem er eine Verstärkung der Oxytocin-Wirkung durch Serotonin und Opioide postuliert.

Die angeführten Befunde erlauben die Vermutung, dass die besondere Qualität und Sicherheit einer therapeutischen Beziehung die verstärkte Ausschüttung von Oxytocin zu induzieren vermag. Als stressinhibierender Botenstoff stimuliert Oxytocin die Neurogenese im Hippocampus. Auf diesem Wege könnte Psychotherapie Einfluss auf die Stammzellproliferation nehmen und der durch Stress, Trauma oder Depression inhibierten Zellneubildung einen stimulierenden Impuls vermitteln (vgl. Schiepek, 2011).

Neurobiologie der Empathie

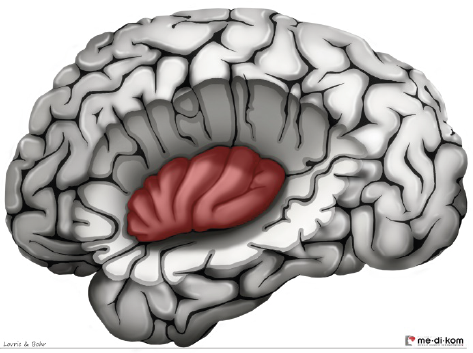

Wie mehrfach angeführt, ist die therapeutische Beziehung von entscheidender Bedeutung für den psychotherapeutischen Prozess. Doch welche Faktoren müssen berücksichtigt werden, um eine stabile und tragfähige Beziehung aufzubauen? Neben vielen Aspekten, die hier angeführt werden könnten, gilt es zunächst, das basale Fundament zu benennen: die beteiligten Personen müssen sich in Kontakt befinden, müssen einander emotional berühren (Lux, 2007). Von zentraler Bedeutung für Therapeuten und Therapeutinnen ist die Fähigkeit, die Gefühle des Gegenübers nachempfinden und verstehen zu können. Die neurowissenschaftliche Forschung konnte zeigen, dass wir die Gefühle anderer teilen, indem wir beim Wahrnehmen dieser Gefühle, jene Gehirnregionen aktivieren, die auch für die Erzeugung dieser Gefühle in uns selbst verantwortlich sind (Keysers, 2013). Dabei handelt es sich nicht – wie häufig postuliert wird – um wenige spezifische Netzwerke, die zur „Spiegelung“ befähigt wären. Vielmehr haben wir es hier wohl mit einem allgemeinen Prinzip der Gehirnfunktion zu tun, das sich auf weite Bereiche des Gehirns verteilt und motorische Areale für Handlungen, emotionale Areale für Gefühle, somatosensorische Areale für Sinnesempfindungen und – wie neuere Untersuchungen zeigen – sogar Gedächtnis-assoziierte Areale miteinschließt (Damasio, 2011; Keysers, 2013, Leiberg & Singer, 2013). D.h. also, dass die gleichen Netzwerke sowohl bei der Beobachtung als auch bei der Durchführung einer Handlung bzw. Empfindung eines Reizes oder einer Emotion aktiviert werden. De Vignemont & Singer (2006) benennen vier Kriterien, die eine Reaktion erfüllen muss, um als „Empathie“ zu gelten: (1) Vorhandensein emotionale Prozesse im Beobachter, (2) Emotionsaktivierung durch Beobachtung oder Vorstellung der Emotion einer anderen Person, (3) Gleichartigkeit der beiden emotionalen Zustände und (4) Wissen, dass die beobachtete Emotion der Ursprung der eigenen Gefühle ist. Durch diese streng anmutende Definition wird eine Abgrenzung zu ähnlichen Konstrukten wie der kognitiven Perspektivenübernahme, die keine emotionale Beteiligung beinhaltet (siehe Punkt 1) und neuroanatomisch durch andere Areale verwirklicht wird (Blair, 2008). Die anderen Aspekte schaffen eine Trennung zur Sympathie und dem Mitgefühl. Während die Empathie ein „Mitfühlen“ bedeutet, stellen letztgenannte Konstrukte eine emotionale Reaktion im Sinne eines „Fühlens für“ dar (Leiberg & Singer, 2013). Wie stellen sich nun die neurobiologischen Grundlagen der Empathie dar? Die Entdeckung der sog. Spiegelneurone im Gehirn eines Makaken, die sowohl beim Beobachten einer Handlung, wie auch bei der Durchführung der selbigen feuern, zeigt ein neurobiologisches Funktionsprinzip, das zunächst in wenigen Arealen des Affengehirns verortet wurde. Die vielfach vorgenommene Gleichstellung von wenigen Spiegelneuronen (in motorischen Arealen des Makakengehirns) mit Nachahmung und Empathie, stieß auf Kritik, denn weder lernen Makaken am Modell, noch empfinden sie so etwas wie Empathie. Das Modell wurde erweitert und bezieht nun – insbesondere beim Menschen – viele Hirnregionen mit ein. Mittlerweile werden unterschiedliche Spiegelneuronensysteme für je unterschiedliche Funktionen postuliert (Keysern, 2013). Die für Empathie zuständigen Areale liegen beim Menschen v.a. in subcorticalen und corticalen limbischen Regionen. Da sich der Nachweis auf Zellebene am Menschen wesentlich schwieriger gestaltet als am Affen, wird im Rahmen von Bildgebungsstudien nicht von einzelnen „Spiegelneuronen“ sondern von „geteilten Netzwerken“ gesprochen (Leiberg & Singer, 2013). Denn ob tatsächlich alle Neuronen eines gemeinsam (bei Beobachtetem und beim Beobachter) aktivierten Netzwerkes „spiegeln“, ist - aufgrund der begrenzten räumlichen Auflösung bildgebender Verfahren - nicht immer eindeutig zu klären. „Spiegelneuronen“ bzw. gemeinsame Netzwerke ermöglichen ein intuitives Verstehen auf Basis der automatisch erfolgten Simulation. Für das Teilen der Emotionen anderer Personen sind die anteriore Insula und der ACC (anteriorer cingulärer Cortex) von herausragender Bedeutung. Sie zeigen sich aktiviert, wenn Probanden mit dem Schmerz oder den Emotionen anderer mitfühlen (Fan et al., 2005).

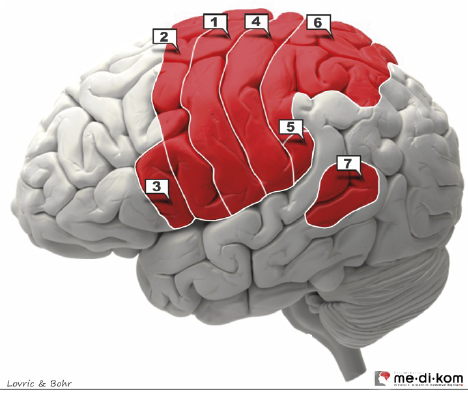

Abb.: Areale, in denen „Spiegelungsphänomene“ nachgewiesen werden konnten (laterale Seite).

1 M1 (Primär motorischer Cortex),

2 PMC (prämotorischer Cortex),

3 IFG (Gyrus frontalis inf.),

4 SI (Somatosensorisches Primärfeld),

5 SII (Somatosensorisches Sekundärfeld),

6 Somatosensorisches Assoziationsfeld

7 TPJ (Temporoparietaler Übergang)

Abb.: Areale, in denen „Spiegelungsphänomene“ nachgewiesen werden konnten (mediale Seite).

1 ACC (anteriorer cingulärer Cortex),

2 mPFC (medialer Präfrontaler Cortex),

3 SMA (supplementär motorisches Areal),

4 Precuneus,

5 Kleinhirn,

6 Amygdala

7 Hippocampus.

Abb.: Insulärer Cortex (Insel oder Insula)

-inselartiger schwarzer Bereich im Zentrum der Abbildung mit darin enthaltenen grauen Strukturen-

Bedeutsam für Spiegelungsphänomene im Kontext von positiven (Freude) wie auch negativen Emotionen (Schmerz, Ekel)

Neuroanatomische Studien am Affen legen die Vermutung nahe, dass Insel und ACC als Teile der interozeptiven Großhirnrinde Zuströme aus dem Körperinneren erhalten. Diese inneren Körperzustände, deren Verschiebung Bestandteil jeder emotionalen Aktivierung ist (Körperschleife der Emotionen), erreichen jedoch zunächst ACC und posteriore dorsale Insel. Von der posterioren Insel gelangen die Repräsentationen der inneren Zustände zur anterioren Insel, wo weitere integrative Schritte erfolgen (Craig, 2003, Leiberg & Singer, 2013). In der posterioren Insula residieren demnach die interozeptiven Körperempfindungen. Dies schließt auch das Schmerzerleben mit ein (vgl. Jänig, 2011). Emotionale Aktivierungen und Schmerzempfinden manifestieren sich insbesondere über die Insula. Sie ist somit von herausragender Bedeutung für Gefühle, Körperempfindungen und Empathie. Doch gerade Letztgenanntes nutzt weitere Areale, die beim Menschen in ihrer Gesamtheit das neuroanatomische Empathiesystem bilden: mPFC (medialer präfrontaler Cortex, hier insbesondere der orbitofrontale Cortex), Amygdala, das mesolimbische System, Hippocampus und TPJ (temporoparietaler Übergang) (Roth, 2011). Unsere Empathiefähigkeit beruht somit auf der Aktivierung gemeinsamer, insbesondere limbischer Netzwerke für Beobachten und Empfinden von Emotionen. Die im Therapeuten über Resonanzprozesse aktivierten Muster von Handlungen, Empfindungen oder Emotionen eröffnen ein Feld der Möglichkeiten, das vom Klienten Gefühlte zu verstehen, aber auch noch nicht Formuliertes, dem Klienten vielleicht noch nicht einmal Bewusste zu erahnen bzw. zu „erspüren“.

Von Neuronen und der Sinnhaftigkeit

Nicht wenige betrachten die Ausweitung der Forschungsaktivitäten im rein biologischen Feld mit Unbehagen. Nähren doch die rasanten Erkenntnisfortschritte in der Neurowissenschaft die Hoffnung, Psychisches eines Tages vollkommen aus dem Körperlichen erklären zu können. Kategorien wie „Bedeutung”, „Sinn“ und „Intentionalität” können jedoch nicht ausschließlich im Zusammenspiel neuronaler Netzwerke festgemacht werden. Im Bestreben abnorme Phänomene menschlichen Seelenlebens zu verstehen, reicht es letztlich nicht aus, die neurobiologischen Korrelate des Krankheits- und Leidensphänomens zu identifizieren. Der biologische Blick ist ein Blick von außen. Die je individuell ausgestaltete Persönlichkeit sowie die soziale Einbindung sind elementare Aspekte menschlichen Daseins und somit auch psychischer Störungen. Sowohl in der Selbstwahrnehmung der Betroffenen als auch in der zwischenmenschlichen Begegnung manifestieren sich psychopathologische Phänomene. Nur ein Blick nach „innen“, das subjektiv Empfundene, Erfahrene und Erlittene erfassend, mit der Bereitschaft das Erfasste auch mitzuteilen, vermag Einblicke in diese innere Welt zu gewähren. Erst die Verbindung von Innen und Außen ermöglicht ein vollständiges Bild des Menschen.

Autor

Mag. Dr. Damir Lovric ist Psychologe und Neurowissenschaftler.

Aktuell: Neurowissenschaftliche Psychotherapieforschung an den Universitäten Innsbruck und Salzburg.

Homepage: www.me-di-kom.de

E-Mail: info@damirlovric.de

Literatur

Baur, J. (2011): Neuropsychologie. Körperselbstbild. In: Dederich, M., Jantzen, W. & Walthes, R.: Sinne, Körper, Bewegung. Stuttgart: Kohlhammer.

Blair, R. J. (2008). Fine cuts of empathy and the amygdala: dissociable deficits in psychopathy and autism. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 61, 157–170.

Buchheim, A., et al. (2009): Oxytocin enhances the experience of attachment security. Psychoneuroendocrinology 34(9):1417-22.

Buchheim, A. (2011): Sozio-emotionale Bindung. In: Schiepek, G. (Hrsg.): Neurobiologie der Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer.

Buchheim, A., Viviani, R., Kessler, H., Kächele, H., Cierpka, M., Roth, G., George, C., Kernberg, O. F., Bruns, G., Taubner, S. (2012). Neuronale Korrelate und Veränderungen bei chronisch-depressiven Patienten während einer psychoanalytischen Psychotherapie. Psychotherapeut, 57, 219–226

Bowlby, J. (1973): Attachment and Loss: Separation: anxiety and anger. Harper torchbooks.

Bretherton, I. & Mulholland, K. A. (2008): Internal working models in attachment relationships: Elaborating a central construct in attachment theory. In: Cassidy, J. & Shaver, P.R.: Handbook of attachment. The Gilfourd Press.

Brisch, K.H. (2009): Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie. Stuttgart: Klett-Cotta.

Craig, A. (2003). Interoception: the sense of the physiological condition of the body. Current Opinion in Neurobiology ,13, 500–505.

Damasio, A.R. (2011). Selbst ist der Mensch. München: Siedler.

De Vignemont, F., & Singer, T. (2006). The empathic brain: how, when and why? Trends in Cognitive Science, 10, 435–441.

Egle, U. & Zentgraf, B. (2014): Psychosomatische Schmerztherapie. Grundlagen, Diagnostik, Therapie und Begutachtung. Stuttgart: Kohlhammer.

Fischer, G. (2007). Kausale Psychotherapie. Kröning: Asanger.

Fan, Y., Duncan, N. W., de Greck, M., & Northoff, G. (2011). Is there a core neural network in empathy? An fMRI based quantitative meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 35, 903–911.

Grawe, K. (1998): Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe.

Grodd, W., & Beckmann, C.F. (2013). Resting-State-fMRT. In: Schneider, F., & Fink, G. (Hrsg.), Funktionelle MRT in Neurologie und Psychiatrie (S. 229–256). Heidelberg: Springer.

Herrmann, U. (2006): Gehirngerechtes Lehren und Lernen. In: Herrmann (Hrsg.): Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. Beltz.

Hüther, G. (1997): Biologie der Angst. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Hüther, G. (2008): Neurobiologische Implikationen der therapeutischen Beziehung. In: Hermer, M. & Röhrle, B.: Handbuch der therapeutischen Beziehung. Tübingen: DGVT.

Kandel, E., et al. (2008). Psychiatrie, Psychoanalyse und die neue Biologie des Geistes. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Keysers, C. (2013). Unser empathisches Gehirn. München: Bertelsmann.

Kirsch, P., Esslinger, C., Chen, Q., et al. (2005). Oxytocin modulates neural circuitry for social cognition and fear in humans. Journal of Neuroscience, 25, 11489–11493.

Kleine, B. & Rosmanith, W. (2014): Hormone und Hormonsystem: Lehrbuch der Endokrinologie. 3. Aufl. Heidelberg: Springer-Lehrbuch

Kumsta R., & Heinrichs M. (2013): Oxytocin, stress and social behavior: Neurogenetics of the human oxytocin system. Current Opinion in Neurobiology, 23.

Lambert, M. J., & Ogles, B. M. (2004): The efficacy and effectiveness of psychotherapy. In M. J. Lambert (Ed.): Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change (5th ed., pp. 139-193). New York: Wiley.

Leiberg, S., & Singer, T. (2013). Empathie. In: Schröger, E., & Koelsch, S. (Hrsg.), Affektive und kognitive Neurowissenschaft (S. 119–144). Göttingen: Hogrefe.

Lux, M. (2007). Der personzentrierte Ansatz und die Neurowissenschaften. München: Reinhardt.

Markowitsch, H. & Welzer, H. (2005): Das autobiographische Gedächtnis. Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung. Göttingen: Klett-Cotta.

Orlinsky, D. et al. (2004). Fifty years of psychotherapy processoutcome research: Continuity and change. In Lambert M.J. (Ed.) Bergin and Garfield ́s handbook of psychotherapy and behavior change. Wiley & Sons.

Pöhlmann, R. (2011): Koordination und Können. Bewegung als funktionelle Organe. In: Dederich, M., Jantzen, W. & Walthes, R.: Sinne, Körper, Bewegung. Stuttgart: Kohlhammer.

Raichle, M. E., MacLeod, A. M., Snyder, A. Z., Powers, W. J., Gusnard, D. A., & Shulman, G. L. (2001). A default mode of brain function. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98, 676–682.

Rensing, L., Koch, M., Rippe, B., & Rippe V. (2006). Mensch im Stress. Heidelberg: Elsevier, Spektrum, Akademischer Verlag

Roth, G. (2003): Denken, Fühlen, Handeln. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Roth, G. (2011): Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt. Stuttgart: Klett-Cotta.

Schiepek, G. (Hrsg.) (2011). Neurobiologie der Psychotherapie, 2. Aufl. Stuttgart: Schattauer.

Schiepek, G., Eckert, H., & Kravanja, B. (2013). Grundlagen systemischer Therapie und Beratung. Göttingen: Hogrefe.

Schiepek, G. & Strunk (2014): Das therapeutische Chaos. Göttingen: Hogrefe.

Stern, E., Grabner, R., und Schumacher, R. (2007): Lehr-Lern-Forschung und Neurowissenschaften. Bildungsforschung Band 13. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Referat Publikationen, Internetredaktion.

Uvnäs-Moberg, K., & Petersson, M. (2011). Role of oxytocin and oxytocin related effects in manual therapies. In: King, H., Jänig, W., & Patterson, M. (Hrsg.), The science and clinical application of manual therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.

Vaitl, D. (2012). Veränderte Bewusstseinszustände. Stuttgart: Schattauer.

Wuketits, F. (1985). Zustand und Bewußtsein: Leben als biophilosophische Synthese. Hamburg: Hoffmann & Campe.